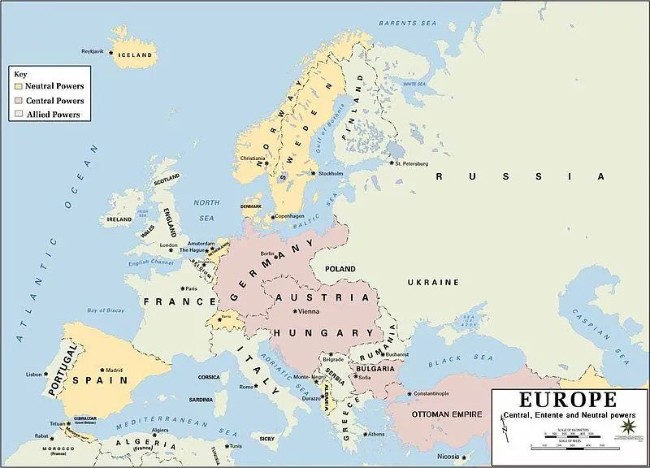

在俄羅斯的歐洲鄰國中,從黑海邊的烏克蘭,到波羅的海沿岸的愛沙尼亞,都有一個規律,即他們都曾是蘇聯的加盟共和國。

這些俄羅斯的鄰國充當著蘇聯的「緩衝帶」,為俄羅斯本土的安全和防禦「擋刀」。

然而,這麼多國家中卻有一個例外——芬蘭。在俄羅斯的諸多歐洲鄰國中,從蘇聯成立一直到蘇聯解體,芬蘭是唯一一個保持了獨立的國家,沒有被蘇聯吞併,也沒有成為蘇聯的結盟國(註:二戰前挪威與俄羅斯尚未接壤,故排除挪威)。

▲芬蘭與蘇聯加盟國

此外,無論是冷戰期間還是現在,芬蘭的經濟水平一直都是俄羅斯的歐洲鄰國中最高的。

然而,在蘇聯成立前的沙俄封建時代,北到芬蘭、南到烏克蘭一帶,都曾被沙俄吞併,並成為沙俄的一部分。

▲沙俄時期,芬蘭也是俄國的一部分

但沙俄覆滅後,北到愛沙尼亞、南到烏克蘭一帶又再次成為了蘇聯的一部分。唯獨只有芬蘭是一個「例外」。芬蘭是憑藉什麼逃脫蘇聯的巨大「引力」,沒有被蘇聯吞併呢?

▲二戰前,挪威與俄羅斯之間被芬蘭阻隔

一、瑞典統治:芬蘭的苦難與抗爭

雖然俄羅斯是芬蘭共享邊界最長的國家,但是對芬蘭歷史上影響最深的卻是瑞典。因為芬蘭的大部分領土在13-19世紀一直歸屬於瑞典。

在數世紀的統治下,瑞典語成為芬蘭許多上層貴族、行政和教育的主要通用語言。芬蘭人作為北歐唯一的非維京民族,常常被瑞典人歧視為「原始人」。

15世紀,瑞典不滿丹麥在維京人國家裡的壟斷地位,自成一極,試圖成為軍事強國;而莫斯科公國在擺脫蒙古人的鐵騎後,為對外擴張鋪平了道路;瑞典和俄羅斯逐漸接壤,顛覆北歐局勢的暗流也早已開始涌動。

▲1658年,瑞典帝國極盛時的範圍

1495年到1497年,瑞典和俄羅斯之間發生了第一次戰爭,算是從此結下了梁子,之後又爆發了多次戰爭。作為交界戰場的芬蘭成為戰爭的最大受害者。1596-1597年,芬蘭無法忍受無休止的徵兵、高額的稅收和軍人的虐待,農民自發利用農具對抗軍隊,但因為懸殊的差距而被殘酷鎮壓。

1700年,瑞典和俄羅斯再一次為控制波羅的海而陷入「大北方戰爭」的鏖戰。但瑞典在長期的對外戰爭中逐漸耗盡了國庫,還在大北方戰爭中遭遇了俄羅斯及盟友的圍剿。

芬蘭淪為了列強間的「夾心餅乾」,在人力逐漸緊缺的情況下,爆發的瘟疫摧毀了瑞典維持防禦的可能性,並導致赫爾辛基超過一半人口死亡。面對俄羅斯的進攻,瑞典軍隊竟選擇採取焦土戰術,試圖破壞一切來阻擋俄羅斯人的步伐。

▲大北方戰爭

而在30年前,由於瑞典政府的遲鈍反應,一場小冰河時代引發的氣候性饑荒帶走了幾乎三分之一芬蘭人口的生命。

芬蘭的民族意識逐漸覺醒,對瑞典的仇恨也讓通用瑞典語的上層貴族和神職人員、軍官都意識到與瑞典徹底決裂已經迫在眉睫。

但他們深知芬蘭的左右均有大國虎視眈眈,瑞典雖是強弩之末,但仍能對芬蘭造成毀滅性的報復;而從葉卡捷琳娜時代施行擴張政策的俄羅斯不會允許新首都——聖彼得堡附近存在一個可能崛起的獨立國家。

一旦採取激進的獨立政策,芬蘭的結果可能會是被憤怒的瑞典抹去芬蘭人的存在,或者被大胃口的俄羅斯吞食、消化得一乾二淨。因此,謹慎的芬蘭人在伺機向俄羅斯尋求庇護,以保全民族的獨立和自由。

二、大公國:芬蘭的覺醒與獨立

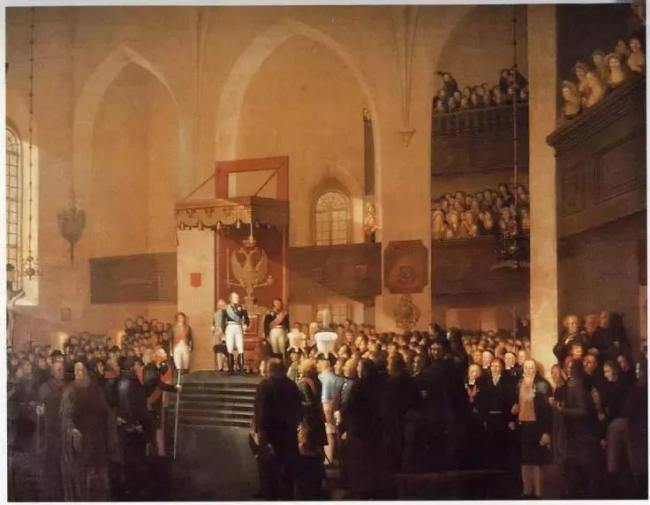

瑞典的實力日漸衰弱,又在拿破崙戰爭中站錯了隊伍,最終在1809年徹底敗於俄羅斯。芬蘭隨即宣誓效忠亞歷山大一世,成為俄羅斯帝國下唯一的大公國。

▲1809年瑞典將芬蘭和奧蘭群島割讓給俄國

在統治之初,俄羅斯就意識到瑞典文化深深根植於芬蘭的政治和日常生活中,但俄羅斯沒有主動干預芬蘭的內政,反而鼓勵芬蘭本土文化的發展,以實現去除瑞典在600多年統治過程中對芬蘭的影響。

▲芬蘭大公國國旗

儘管自治程度不斷變化,俄羅斯在大部分的統治時期里給予了芬蘭法律、宗教上極大的自由。芬蘭人無需在沙皇軍隊中服役,農民也比俄羅斯農奴自由得多,甚至獨立的議會也在1860年代重新成立,以完善內政立法,芬蘭的現代政府也在這期間逐漸成形。

▲接受俄國沙皇統治芬蘭的芬蘭議會

早在沙俄統治芬蘭之前,俄國夥同普魯士、奧地利三次瓜分波蘭立陶宛,將俄國的國境線不斷西推;在沙俄統治芬蘭的一個世紀裡,俄國的擴張步伐依舊在持續。

在南方,為了爭奪黑海的出海通道,俄羅斯和奧斯曼帝國爆發了數場戰爭,並占領了克里米亞半島,從黑海的烏克蘭一直到波羅的海,再到芬蘭,沙俄已經建立起了穩固的地盤。

屬於沙俄治下的民族包括烏克蘭人、白俄羅斯人、波蘭人、波羅的海三民族等,這些都構成了未來蘇聯加盟國和蘇聯勢力範圍的基本盤,也是後來在史達林時期,蘇聯極力想要恢復的廣闊疆域。

▲俄國在一戰前的歐洲疆域,未來蘇聯勢力的「基本盤」

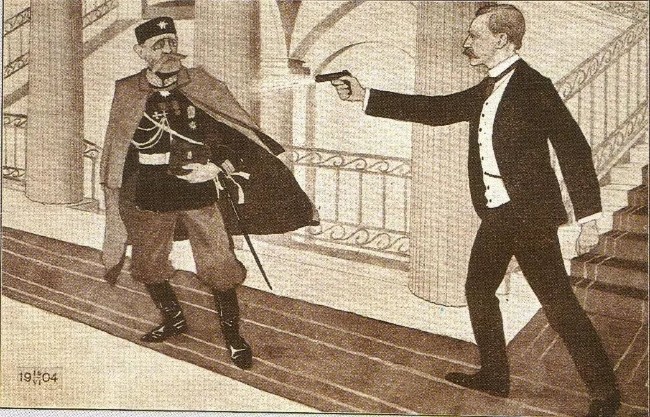

沙俄囊括的民族眾多,芬蘭人獲得的自治程度最高,顯然會引起其他小民族的不滿,不利於沙俄對其他小民族進行直接的統治。為了鞏固統治,沙俄統治後期紛紛壓縮了芬蘭的自治權,大力推行「俄羅斯化」。

這反而點燃了芬蘭人民的憤怒,芬蘭已經不再抱著「順從」的心態依附於帝國的強權。

▲1904年被芬蘭民族主義者刺殺的芬蘭總督

三、獨立:緊張的蘇芬關係

十月革命一聲炮響,新生的蘇俄和德國簽訂和約,退出一戰,並讓芬蘭、波蘭、波羅的海三民族、烏克蘭、白俄羅斯等國走向獨立。俄羅斯內部也陷入了紅軍和白軍的殘酷內戰。

在芬蘭國內,一致對俄國的憤怒矛頭在獨立後突然失去方向,保守派「精英治國」的思想和勞工階級分道揚鑣,並引發了激烈衝突,受德意志帝國支持的白色芬蘭與蘇維埃俄國支持的紅色芬蘭發生了短暫但慘烈的內戰。

內戰以德國支持的白軍建立親德的芬蘭政府結束。芬蘭政府由此更加敵視蘇聯,並使勝利者——白色芬蘭與支持者德國更加親近。

蘇聯也因為芬蘭對德國的親密態度,將芬蘭視為德國入侵的潛在「幫凶」。史達林在1922年上台後,一直致力於恢復沙俄時期的「基本盤」,要把與俄羅斯相鄰的芬蘭和波羅的海三國納入蘇聯的控制範圍。

德國的介入更讓史達林把吞併的設想付諸實踐。納粹政府在德國上台,蘇聯就對德國的擴張願景充滿警惕。

▲《蘇芬互不侵犯條約》的簽訂

芬蘭卻對蘇聯的態度保持了過分樂觀,根本沒有預想到自己同波羅的海三國已經被《蘇德互不侵犯條約》暗中瓜分。1939年9月,蘇聯與納粹德國瓜分了波蘭。

接著,蘇聯強迫愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛簽署「相互援助條約」,三國在10月接受了蘇聯的最後通牒。

蘇聯在波羅的海取得成功後,芬蘭見勢不妙,從10月起全國停課、備戰。蘇聯隨後要求芬蘭將邊境向西推移,為列寧格勒(聖彼得堡)提供足夠的安全保衛,但芬蘭不答應蘇聯的要求,兩國談判了一個多月後,蘇聯於11月底入侵芬蘭。

次年,蘇聯正式吞併了波羅的海三國,並建立親蘇政府。但蘇聯在芬蘭的行動就沒有這麼順利了,蘇芬戰爭的進程出乎了所有人的預料,過於樂觀的蘇軍甚至沒有準備應急戰爭計劃,堅信能夠同占領波蘭和波羅的海三國一樣迅速而徹底地獲得勝利。可是,機動化部隊受困於惡劣的天氣和複雜的地形,難以發揮作用。

反觀芬蘭,儘管沒有及時發現蘇聯的入侵意圖,但芬蘭於1922年生效的新徵兵法幫助芬蘭實現了極高的全國動員率,冬季戰爭也使芬蘭得到世界各國的同情和人員、軍備支持,芬軍藉助對氣候、地形的熟悉優勢,在沼澤、雪地間靈活作戰,給予了蘇軍重創。

▲冬季戰爭中,芬蘭人積極抵抗蘇軍

在付出105天內近40萬蘇軍傷亡、逾5000人被俘的代價後,蘇芬戰爭最終以蘇軍的慘勝告終。

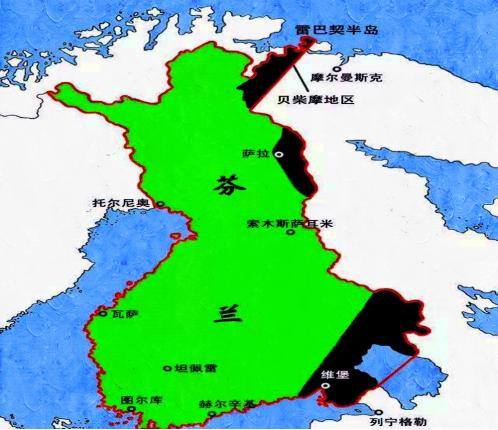

由於芬蘭同樣死傷超過6萬人,已再無力反抗蘇聯,雙方簽訂了嚴苛的《莫斯科和平協定》,在國際上孤立無援的芬蘭被迫割讓11%的領土和30%的資產,並且獨自承擔了國家在人力、物資上的巨大損失。

▲深色為「冬季戰爭」戰後芬蘭割讓給蘇聯的領土,漢科半島租借給蘇聯

但至少與波羅的海國家被蘇聯吞併的命運不同,芬蘭保全了國家的獨立。「繼續戰爭」則是芬蘭不計代價的「復仇記」。

由於芬蘭在冬季戰爭中被迫割讓領土,芬蘭對蘇聯的敵視沒有消減,反而更加鮮明且不計代價,並得到了德國的熱情回應。

1940年後,芬蘭的國防預算上升到國家預算比重的45%。現代化的武器極大提高了芬蘭國防軍隊的戰力。德國為芬蘭捐贈大量補給並向芬蘭透露了進攻蘇聯的計劃,德芬聯軍以收復冬季戰爭的失地為目的向蘇聯發起全面進攻。

但芬蘭在納粹德國的攻勢受挫後再次承受了蘇聯反擊的怒火,蘇聯再次付出巨大的代價,將芬蘭一直打回到中部地區,才同意與芬蘭進行談判。

1944年9月,接近抵抗極限的芬蘭再次被迫與同盟國陣營的蘇聯和英國達成嚴苛的和平協議。1944年-1945年,由於德國認為芬蘭「背信棄義」,發動了拉普蘭戰爭,芬蘭轉向同自己的「前任」作戰。

▲芬蘭與蘇聯停戰後,芬蘭要求德軍離去但遭拒絕,芬蘭對昔日盟友宣戰

兩次蘇芬戰爭中蘇聯都獲得勝利,但同樣損失慘重,這使得芬蘭走向和其他俄羅斯鄰國不同的命運,蘇聯再想吞併芬蘭就要考慮到入侵的代價。

此外,如果蘇聯吞併芬蘭,蘇聯將與曾經的「死對頭」瑞典直接接壤,瑞典作為歷史上的軍事強國,「仇俄」情緒更深,如果直接與蘇聯接壤,邊境反而更不安寧。

▲二戰後,芬蘭失去北冰洋海岸線,挪威和俄羅斯正式接壤

四、中立國:戰後蘇芬關係和芬蘭化

二戰後,在《蘇德互不侵犯條約》簽訂後併入蘇聯的加盟國如波羅的海三國,以及衛星國匈牙利和波蘭,大多繼續留在蘇東陣營,直到蘇聯的解體。

但芬蘭能保留國家的獨立,成為俄羅斯的歐洲鄰國中唯一的非蘇聯國家、中立國家,不只因為兩次戰爭對蘇聯的「心理創傷」,也和戰後簽署的一系列協定及冷戰中前期的「芬蘭化政策」密切相關。

「芬蘭化」是指一個國家在維護國家主權的同時,不在外交、政治上挑戰「老大哥」的決定。在1960年代末提出時被諸多領導人鄙視、嘲笑。

▲1975年芬蘭舉辦赫爾辛基會議

1947年簽訂的《巴黎和約》由芬蘭向蘇聯支付了巨額的戰爭賠款,芬蘭的武裝部隊規模和性質也被限制在防禦性的水平上;1948年簽訂的《蘇芬友好合作互助條約》則確定了蘇聯和芬蘭間的戰後具體關係:芬蘭有義務拒絕任何國家從芬蘭入侵蘇聯,並協助蘇聯抵抗可能的「襲擊」,但允許芬蘭在冷戰中採取中立的政策。

在對外的關係上,芬蘭選擇不加入北約並保持中立,在國際事務上接受蘇聯的指導;因為對蘇聯外交的謹慎態度,使得芬蘭能夠在國內政治上保留相對自由制度的同時,和其他北歐國家發展了更密切的合作。

▲1975年芬蘭作為中立國,舉辦赫爾辛基會

在內政上,政府依然禁止反蘇的言論,很多被認為是「反蘇聯」的影視、文化作品在芬蘭都不允許播放。這讓芬蘭取得了蘇聯在意識形態上的基本信任。

在經濟上,芬蘭沒有參與美國主導的馬歇爾計劃,使得芬蘭在二戰後經歷了長時間的「經濟困難時期」,導致芬蘭對蘇聯的經濟依賴增大,這讓芬蘭更不可能在國際上公然叫板蘇聯。

不過,也憑藉中立的身份,芬蘭搖身一變成為連接西方和蘇聯的「灰色地帶」,並在繁榮的對外貿易中迅速發展,在1970年初,芬蘭的人均GDP就已經達到日本和英國的水平,並建立起社會福利制度。

▲芬蘭是全球生活品質最高的國家之一

蘇聯解體後,對蘇聯(俄羅斯)經濟仍高度依賴的芬蘭也因為貿易夥伴的崩潰、經濟衰退一度陷入蕭條。芬蘭選擇在1995年加入歐盟。

但對解體的蘇聯,芬蘭終於放下數十年的屈從態度,單方面廢止了與蘇聯簽訂的友好互助協定,以及《巴黎和約》中對芬蘭軍備的限制,也建立了與北約完全兼容的軍隊,恢復真正意義上的獨立國家主權。

芬蘭能夠成為唯一一個沒加入蘇聯的俄羅斯歐洲鄰國,是漫長的歷史原因積澱的結果。除了在二戰前的蘇芬戰爭重創了蘇軍為蘇聯留下心理陰影外,也與芬蘭在冷戰期間採取的「芬蘭化「政策息息相關。

第一,芬蘭作為沙俄的大公國的時期,在宗教、民族發展上都有非常高的自由度,培養了強烈的民族意識和愛國精神,在二戰兩次對蘇聯的戰爭都給對方造成了「心理創傷」,這讓蘇聯在日後對芬蘭意圖入侵時,都會考量需要付出的代價。

這種代價一方面來自芬蘭人強烈的反抗情緒,另一方面則來自蘇聯與瑞典接壤形成的壓力。

第二,芬蘭則在冷戰期間沒有繼續硬著脖子和蘇聯叫板,而是選擇退讓和妥協,儘管與強權作為鄰居,但芬蘭靈活、中立的策略贏得了蘇聯信任。

第三,芬蘭在冷戰中維持中立地位,同時在西方和蘇聯中遊走,在依賴蘇聯市場的同時積極加入西方主導的國際秩序,這讓芬蘭經濟增長迅猛,並在蘇聯解體後依然保持一定的延續性。

▲芬蘭總理馬林參加布魯塞爾歐盟會議

蘇聯解體後,芬蘭南方的波羅的海三國紛紛選擇走堅定的「反俄」路線,並成為北約的成員國。

而芬蘭在這方面則繼續維持了小心謹慎的態度,芬蘭在積極和歐盟發展經貿關係的同時,沒有對俄羅斯形成戰略和安全上的威脅。芬蘭這樣做也是出於對俄羅斯在地緣和歷史上雙重的複雜情感考量。

這些都為芬蘭贏得了良好的發展環境。在過去數十年,芬蘭一直都是俄羅斯的鄰國中經濟發展得最好的國家(二戰前,挪威和俄羅斯尚未接壤,故排除),2020年人均GDP高達5萬美元,成為了「高福利」國家的代表。