縫隙中的代課老師

2020年6月我大學畢業,成功考入溫州市區一所小學,擔任語文老師。與此同時,曉曉、阿噗、潘怡三個年紀相仿的女孩作為學校新招的代課教師,和我成為了同事。

與教育局招收分配到學校的正式教師不同,代課老師是和教育局合作的機構簽約,合同一年一簽,沒有穩定的編制。在學校,他們被稱作臨聘教師,而家長背地裡則叫他們「代課老師」。

曉曉是從鄉鎮轉來市區的,畢業於浙江師範大學。雖然只是代課老師,但她對待教學的標準卻毫不鬆懈。每天早上8點的預備鈴一響,她就準時出現在教室門口,考試成績不錯的學生會被放進教室早讀,成績不好的學生則要拿出抄寫本給她檢查,一一更正後才能進入教室。

有時候,就連課間做操的40分鐘也被曉曉徵用,她會爭分奪秒地指導「問題學生」,常常因此忘記下一堂課的時間,直到下一位老師走進教室,這才不好意思地拍拍衣服起身。

看到曉曉如此上進,一些經驗資深的老師忍不住勸她:「考上編制才是真的出路,不然就是為他人做嫁衣。」

不穩定的身份性質,使代課老師的處境尷尬。他們沒有學校的正式編制,合同期限短暫,隨時可能被正式老師替換,即使贏得一些榮光和聲譽,也會伴隨著被接管的學生一起成為「別人的嫁衣」。

阿噗來自曉曉老家相鄰的鄉鎮,兩人在同一年通過代課招聘進入學校,曉曉教語文,阿噗教數學。

初入教學屆,阿噗表現得兢兢業業。她默默記下各個資深教師的課表,邀請他們沒課時去旁聽自己的課,以便指出自己的不足,期待能有所進步。一次,校長路過教室門口,看到教室里烏泱泱坐著一群老師,以為阿噗在上公開課,進去一問得知只是常規課,直夸阿噗對教學用心。

初出茅廬的阿噗雖然用心,但學生的成績仍比其他班級略遜一籌。開家長會時,家委主任和幾個家長一臉神秘,把班主任拉到一邊悄悄詢問:「數學老師是代課的?」得到確認後,家長們的神情變得嚴肅,一位家長更是指出「代課老師不穩定、資質差」。

這件事很快在辦公室發酵,大家的討論都集中在「不該讓家長知道阿噗的代課老師身份」,或是「不該讓代課老師帶高年級、當班主任」。

得知此事後,阿噗漲紅了臉,她認為自己已經把分內的事情做好,「家長要鬧儘管鬧。」她表面上雲淡風輕,實則更加努力了。每逢音樂課或美術課,被阿噗拉進辦公室的學生越來越多,一個個埋頭訓練口算、訂正作業本,阿噗則經常忙到晚飯都忘了吃。

有人調侃,我們溫州只存在三種工作:做生意、打工和編制。我們的父輩在經歷過生意和職場的起起伏伏後,對子女就業的唯一期待就是編制。他們的想法很簡單:只要窮得穩定,就算不上窮。

不穩定的代課老師,生活中也總是處於劣勢。我們城市有句土話:「女教師,穩定西(方言:很),不愁嫁。」留在這座小城市的女孩,常把編制工作作為安身立命的象徵,正式教師的身份更是相親市場上的有利籌碼。

在我們學校代課多年的潘怡教數學,身材高挑,又深具古典美人的氣韻,然而在婚戀市場上她卻並不具備優勢。潘怡曾經交往過一個男朋友,過年她去男友家裡做客,男友父母準備了一桌子飯菜,笑臉相迎,令潘怡十分感動。

可沒過幾天,男友便向她表露父母的態度:代課老師工作不穩定,不同意這門親事。潘怡見男友不再持續和她聯繫,便懂了對方的意思,瀟灑地提了分手。

代課老師的編制夢

事實上,每年公立學校都有極大的代課老師需求,年年招人年年缺。在教師資源緊缺的情況下,代課老師的存在緩解了燃眉之急,但他們面臨的不公平待遇也有目共睹。

代課老師的工作量和正式老師相差無幾,考核指標也一致,但待遇卻很不一樣,可以說是「同工不同酬」。

正式老師的工資由教育局直接下發,代課老師的工資則是教育局下撥給外包的合作機構,再由機構下發給學校。學校常以代課教師課時量少了一兩節為由,將他們平時的獎金抹平,每月到手工資只有2500左右,工資積壓兩三個月也是常態。學校的各類福利比如外出休養、各類質量獎頒發,都幾乎不會考慮代課老師。

迫於生存壓力,年輕的代課老師們不得不「各顯神通」。

曉曉總在放學後去校外的輔導班兼職教課,那時候雙減政策還未落地。輔導班一個月的收入是2800元,與學校工資加起來勉強能維持生活。

被送來輔導班的孩子大多學習落後,家長也管教不了,寫不完作業是常有的事。出於教師的責任心,曉曉不願意直接把答案告訴學生,總是苦口婆心地再三指點,家長看在眼裡的結果卻是孩子沒完成作業,抱怨及不滿時有發生。

潘怡也兼著培訓機構的副業,一個月能拿到4000元,周末她還對親戚的孩子進行一對一輔導,課時費為150元一節。除此之外,潘怡還開闢了各種理財渠道。她和朋友合資開了服裝店,人不用到店,按投資比例拿分紅。她醉心於基金,課間常常觀察大盤的數值起伏,時而捶胸頓足,時而歡呼雀躍。通過多種途徑,潘怡一年能多掙3到4萬的收入,尚為可觀。

開闢收入來源,只能緩解經濟壓力,對代課老師來說,擠進正式老師的編制,才是擁有穩定生活的標誌。代課不過是他們在考編路上的一程驛站,編制才是所有人望梅止渴的終極象徵。在公立學校代課可以熟悉各個教學環節,因此成為不少人考編前過渡的首選。

曉曉來自一個落後的鄉鎮,父母只是普通的打工者,能培養出曉曉這個大學生,曾是他們為數不多的光榮時刻,如今女兒的工作卻讓他們愁眉不展。

曉曉曾連續四年參加教師招聘的考試,每次都遺憾落敗。2017年,她作為應屆生第一次參考,自認為浙師大學生的水平一定能脫穎而出,但筆試成績出來後給了她當頭一棒。第二年她終於闖進面試,卻因為缺乏上課經驗,面試時支支吾吾說不出話,再次鎩羽而歸。第三年,曉曉改變了備考方向,在鄉村學校一邊代課一邊考編,想積累一些實戰經驗,然而一周二十幾節課的工作量,很快就讓她病倒了。

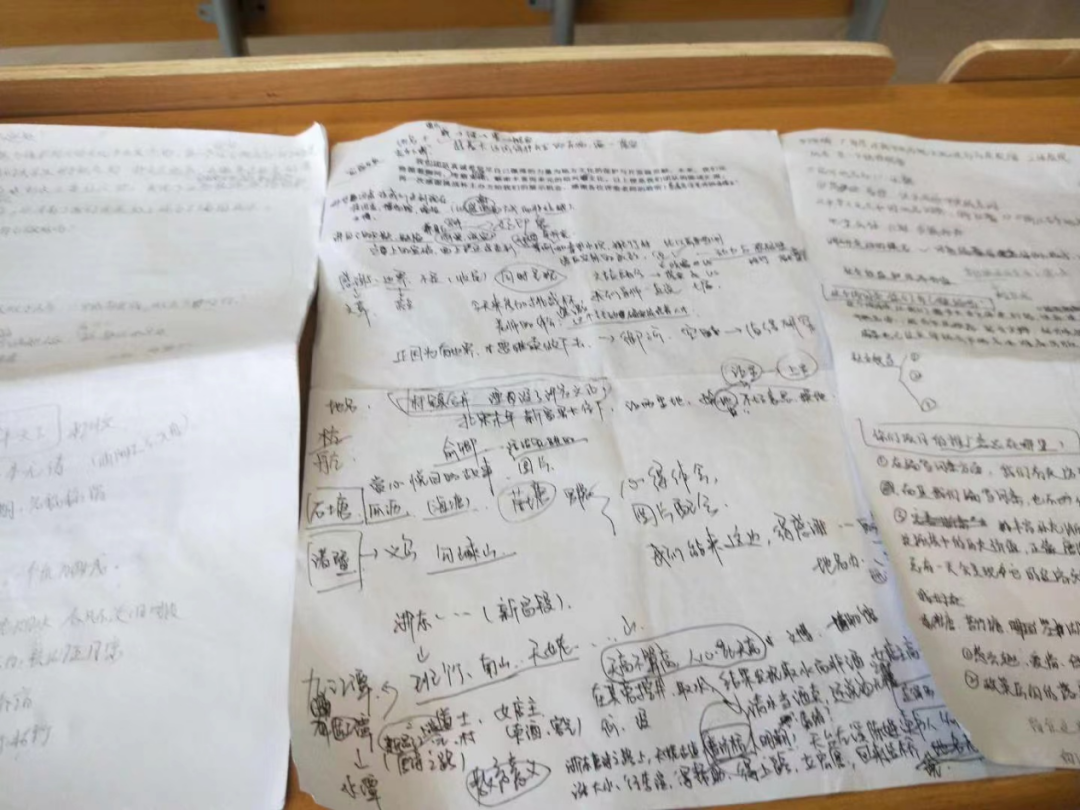

眼看年齡一歲歲增長,家人開始勸她另找工作,但曉曉卻越發固執。第四年備考期間,她話越來越少,上課之外的時間,都在獨自看書做題。

圖:曉曉複習的資料

而對阿噗來說,想要保住代課老師的資格都很困難。得知阿噗身份的家長們始終不甘心,一封要求將她換成正式老師的投訴信被交到了校長辦公室。校長試圖在兩邊平衡,他叮囑阿噗,要想下學期留任,需要先和家長們處好關係,獲取他們的信任。

這仿佛一盆冰水澆在了阿噗頭上,涼透了她的心。考慮到新學期也不一定能得到代課位置,阿噗向學校提出離職,轉而投身到一所鄉村學校,瀟瀟灑灑地走了。

潘怡的隱忍也並未換來長久的安穩,懸在頭頂的達摩克利斯之劍終於落下,她的代課位置被新上任的正式老師取代。此時她已結婚懷孕,不甘心在家待產,想另找一份代課老師的工作,卻屢屢碰壁。

幸運的是,一位潘怡輔導過的孩子家長發出邀請,希望她能繼續輔導孩子,潘怡愉快地同意了,暫時告別了自己的代課生涯。

體制外的漂流

年輕人勇於嘗試,時間卻異常寶貴,考編路上的紅線正逼近每一個人。

年齡是所有人都繞不過去的門檻。在許多地區,本科生參加教師編制考試的年齡限制在30歲及以下,研究生則在35歲及以下。

曉曉是本科生,每過一年她的壓力就增大幾分。每逢秋季學年剛開始,她就拿出厚厚的專業學科書開始溫習,課間一有時間就刷理論教學視頻,常常晚上十點才離開辦公室。

她本想擴大範圍,搜羅周邊縣市的機會,又被戶籍的限制鎖死了門路。疫情期間,曉曉更是連城都不能出,學校每次開大會都要強調「非必要不離市,離市必須報備,否則後果自負。」

強壓之下,曉曉始終沒有放棄努力,最終成功進入隔壁城市的面試環節,她高興到完全不顧及學校遠在100公里之外,趁周末趕去面試,結果還是落榜了,這次只差兩名。曉曉苦笑道:「也好,不用跑那麼遠工作了。」

還沒等年齡的紅線壓下來,大家就率先被拋進了一場風暴。

2021年暑假,雙減政策在教育部門的推行下轟轟烈烈地撲向各地,給教育界帶來一場不小的震動。

新學期伊始,為落實「雙減」,所有人都被安上停不下來的馬達:教師值日的時間延長,課時量人均增加兩節,每天要進行作業公示,託管的時間變長收費卻減少了……這令疲於奔走在教師招考路上的代課老師們,更是無力招架。

隨著「雙減」的施行,大量培訓班及輔導機構相繼關停,曉曉所在的輔導機構就在這次風波中黯然倒下,同時教育局嚴抓課外輔導的力度加大,令許多代課教師心有餘悸。失去了兼職收入,曉曉的生活頓時變得窘迫起來,我們的聚餐她也總是婉拒。

與此同時,大量被迫離開教培行業的人來到學校應聘,就連代課老師的崗位都吸引了許多研究生投遞簡歷。他們進來後才發現,自己名義上是替各個科室幹活,但在人手不夠時,就成了一塊緊急堵漏的磚,忙起來甚至需要同時給不同年級的三個班代課。

2022年的招聘公告出來後,曉曉和潘怡對比了近幾年的考編數據,感慨道:「編制名額在逐年縮減,應考人員卻在不斷增加,錄取率從1∶22降至1:30甚至1∶35,上有研究生等高學歷人才來競爭」鐵飯碗「,下有非師範生也可以參加考編的政策。」

阿噗受限於專科學歷,甚至面臨50個人競爭1個崗位的戰況,激烈程度堪比公務員考試。她最終只能報考一所偏僻的農村小學,卻還是在1∶54的競爭中落選。即使留在鄉村小學,阿噗的命運也只能在一輪一輪的代課崗位中流轉。

招考結果出來後,只有曉曉沒在群里說話,她發了一條很長的朋友圈:「我突然意識到,我的明天後天以至於後來的日子都是這樣,我不得不接受自己只是個普通人,現在的我混在人群中,想要逃離現實生活,逃離努力所帶來的不堪。」

但很快,她又刪除了這條朋友圈。