像捉迷藏一樣,妹妹小芳嘻嘻哈哈四處躲閃,小芬怎麼也追不到,「她像一個魔鬼」。突然,一輛紅色大貨車撞向小芬,一開始只是車身,最後輪胎直接碾過她,她的腦袋碎了。

小芬驚醒,確定這只是夢。再有一個多禮拜,妹妹就要再婚,類似的噩夢又開始困擾小芬。

小芳始終是她的噩夢——10歲那年,她離家出走,一開始躲到鄰居家的閣樓上,後來跑去鄰村豬圈裡;一次次地她被從高速公路上、山里,甚至鎮上找回。被找回的小芳總是衣衫襤褸,還有兩次回來後,懷了孕。

按照醫學上的評判標準,小芳屬於智力二級殘疾,智商相當於6到8歲的小孩,直到小學二年級都不會寫字,被要求退學回家,她的認知能力也停留在了那個時候。如今,她28歲,結過一次婚,生過一個小孩,打過一次胎。

墮胎後,小芳被送回了娘家,婆家提出過離婚,但不願意支付她父親要求的1萬元,便一直沒辦手續。六七年後,家人又替她物色好了下一任丈夫,婚期定在了9月16日(農曆八月初二)。在父母和親戚們看來,小芳必須再婚有著絕對充分的理由——女兒大了一定要出嫁,沒有留在娘家養老的傳統;這會壞了風水,影響弟弟的婚事;嫁了人,生了小孩,才有人給她養老,更何況她原本就有智力障礙。

但小芬知道妹妹不想嫁。在上一場婚姻中,她唯一能做的,就是不斷離家出走。

「她活在這個世上,好像沒人能保護她,給她庇護。」作為長姐,小芬決定趕回老家——一個位於江西贛州西部的小山村,要麼阻止婚事,要麼帶妹妹「出逃」。

9月9日,她請了一個禮拜假,坐上了早上七點從廣州回贛州的火車。

阻止未果

這次回家前,小芬試圖阻止過這段婚姻。

先是在訂婚當天,她坐在廣州的一家小飯館,挨個給親戚們打視訊電話,邊哭邊勸,一直打到飯館老闆出聲喝止,從中午「鬧」到晚上十點多,哭得耳朵生疼、聲音嘶啞。電話里,小芬歷數了小芳在上一段婚姻中遭遇的不幸,在她的認知里,妹妹這種情況,「嫁過去只會被當作性資源和生育工具。」

電話這端,小芬幾近歇斯底里;另一端,家人們只是不斷強調「那家人很老實」,「嫁過去她出走了就是他們的責任」,「你爸媽老了,不可能照顧她一輩子」。

到最後,父親劉貴濤丟下一句,「那就不嫁,留在家裡最好」。電話兩頭,陷入了長久的沉默。

與父親,甚至整個家族的對抗,是小芬長到30歲以來最大的一次反叛。

她是家裡的長姐。在這個贛西小山村里,生男孩幾乎是每個家庭一定要達成的目標,而作為女孩,似乎理所應當多幹活,照顧弟妹,孝敬父母。這些不成文的規矩傳了一代又一代,小芬也就眼看著家裡一胎接一胎地生,直到第四胎,終於得了男孩。

小芳是老二,生下來幾個月,還跟小貓一般大。她發育也慢,上小學了牙都沒長齊,二年級了還不會寫字。家人都說,是小時候給她喝的奶粉太濃,「把腦子燒壞了」。

小芳出生後,父母為了躲避計劃生育,去了廣東,一邊打工,一邊繼續備孕。姐妹倆人成了留守兒童,住在一間小平房裡,電燈壞了,晚飯後摸黑溜進去睡覺;每天早上天還沒亮,小芬就做好飯,帶著妹妹,背著飯盒,翻過山路再跨過一條河,一起去村小上學。晚上回家,小芬還得輔導妹妹的功課,可怎麼教她都學不會,小芬氣得直哭。

初中時,每到寒暑假,小芬就開始幫忙帶孩子,一早起來邊做飯邊給弟弟妹妹餵奶粉,下午給他們洗澡,「就好像已經當過一次母親了」。再往後,她有了獨立經濟能力,也總想著為家裡付出——給小芳買手錶手機,帶母親做白內障手術,承擔弟弟高中三年的學費和生活費。

小芳的電話手錶里,只存著姐姐的電話

在家族中,小芬總是那個最乖、最懂事的孩子。她還是村里至今唯一一個女大學生,考上大學那年,家裡風風光光給她擺了酒席,辦了升學宴。

基於長姐的角色,她知道自己這個時候必須站出來替妹妹說話;同樣基於對父親的了解,她清楚他不可能輕易退婚。於是她開始尋求「公家」幫助——找村幹部解決問題。她告訴他們,「如果不管我妹,她可能會成為下一個鐵鏈女。雖然不太可能被囚禁,但被男方和當地村民侵犯的概率還是很大」。

她還拿村里同樣患有智力障礙的玉萍媽舉例。玉萍媽婚後也經常離家出走,最後一次出走後,沒人再去找她回來,至今不知所終。玉萍媽是被人撿到,收了1萬多元介紹費「嫁」到村里來,丈夫也是智力三級殘疾,倆人生了兩兒一女,都患有智力障礙。

這次「反映情況」後不久,村幹部給小芬發了一張她家堂屋的照片,表示已經去過了。

小芳還是得嫁。8月上旬,婚期定了下來。雙方家裡決定,不辦婚禮不擺酒席,一來小芳還沒辦好離婚,二來,對方提出一切從簡,當天直接開車「接回家慢慢等(離婚辦好)」。

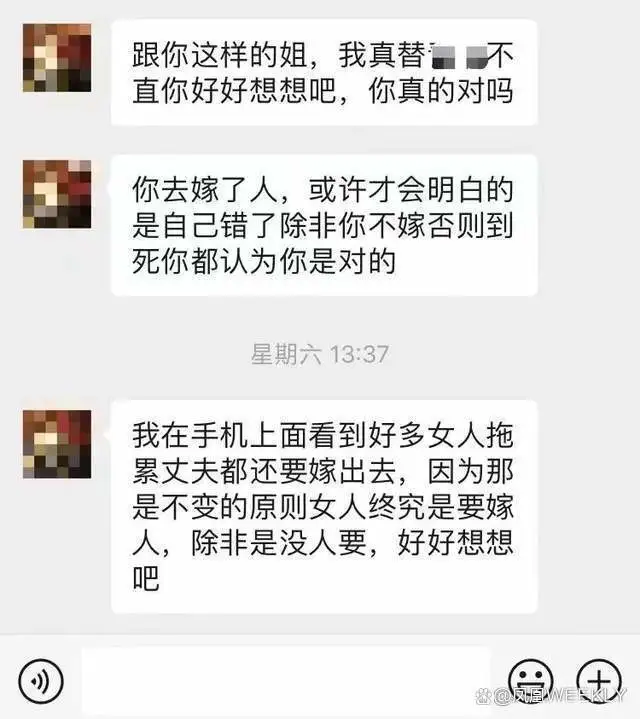

「意思就是嫁過去先睡著」,小芬說得直白。微信里,她和父親徹底撕破了臉,她放話說,「讓這個女婿給你養老,這個家我不會管了,你們也不用管我生死」,「以後我沒你這個爸了」。

「憂傷的新娘」

對於這場婚事,劉貴濤堅稱小芳是自願的,沒人強迫她。

如今定了親的人家姓趙,彩禮加定金接近23萬,準新郎趙海波34歲,離過一次婚,四肢健全,父親在鎮上開理髮店。劉貴濤覺得條件不錯,「開理髮店,一天能搞到500塊錢,天天有錢,100萬肯定有啊。在農村,一般人沒這個條件,配她(小芳)很可以了。」

至於小芳「腦子笨、會離家出走」的情況,劉貴濤自稱告知過對方。對方不在乎,並堅信「只要生一個兩個小孩出來,就不怕(出走)了」。

小芬說,小芳應該的確表達過願意。因為奶奶告訴她,如果不結婚,就要去敬老院。奶奶還講,隔壁村有個老太婆去了敬老院,老頭都要進她房裡睡覺,她拴上門,老頭們就在外面撞門。小芳聽了很害怕。趙海波也認為小芳是同意的,因為「她說她不跑」。

小芬問過妹妹願不願意嫁,後者的回答是「爸讓我嫁」,以及「我結過婚了」——在小芬看來,這些都是妹妹表達「不願意」的證據。此外,小芳還稱趙海波為「陌生人」,「他媽媽要上班,好多剪頭髮的,好多男人,不想去」。小芳沒辦法連貫說話,但她會說,她怕男人。

這些天來家裡的爭吵,她都看在眼裡,會講出「沒離婚,不能結婚」,「要把錢退給他們」之類的話。她也格外敏感,門外每次響起男人的聲音,她都會一個激靈彈起來,再縮到角落。她知道最近父親因為自己的事情在生氣,處處躲著他,怕他對自己吼。

小芳長得很黑,皮膚、頭髮都黑,眼珠更是烏黑髮亮,見到生人,從下往上瞟一眼,然後迅速移開目光。她瘦且小,身高只有1米5,身形與兒童無異,行動極敏捷,像貓一樣來去無蹤。

這一次,小芬的朋友何菲跟小芬一起回了老家。她全程舉著攝影機,想要記錄小芬這次反抗。拍攝過程中,何菲幾次問小芳想不想嫁,每次得到的答案都是「想」。但說完,小芳又會馬上強調,如果不嫁,就會被爸爸罵。

「這種恐懼會造成對父親的順從,不管做什麼事,都必須看父親的臉色。我覺得小芳可能知道,如果說『不想』,會被父親罵。」這是何菲的解讀。

至於小芳的上一段婚姻,人人都知道她不情願。

當時是2015年,她還不到20周歲。劉貴濤記得,那之前,她當著家人的面,講過幾次「不要」。

可是在村里,有智力障礙的女性哪裡有說「不」的資格呢?中國農業大學副教授潘璐曾經對農村心智障礙女性做過田野調查,在她調研的河北農村,智障女性結婚甚至是受到鼓勵的,「男性擇偶困難,面臨傳宗接代的壓力,智障女性是難以結婚的男性退而求其次的選擇。」

在她的研究中,相應的,智障女性的配偶「大多具有以下特徵:存在某些肢體殘疾、存在某種生理缺陷、年齡偏大、家庭經濟條件處於社區貧富排序的末端」。小芳要嫁的男人亦被囊括其中——他的右手天生患有神經纖維瘤,整條手臂布滿褐色斑塊,小芳看到就怕。另外,村里人跟她說,嫁過去會挨打。

說「不」沒用後,小芳開始用實際行動表達。婚前一個月,她悄無聲息地消失了,一周後才被找回,最後在家人的監視下等待出嫁。為了防止她再次出走,姑媽特地到家裡盯她,反覆告訴她嫁過去會很好。

那時小芬剛讀大學,參加了公益機構,她第一次知道妹妹不是「有點笨」,而是心智障礙者——她後來辦的殘疾證上,寫著二級殘疾。她隱約覺得讓這樣的妹妹去結婚似乎不對,但家裡人說了,找個條件好點的人照顧她會更好,小芬也覺得有道理。更何況,男方家在縣城,智力正常——只這兩點看起來條件就算不錯。小芬自認為自己沒能力為妹妹提供另一種選擇,「除了同情,沒有其他辦法」。

出嫁前那段日子,小芳總是躲在樓頂或自己的房間,默默坐著摳手,像一隻受了驚嚇的鵪鶉。小芬用攝影機拍下了當時的妹妹。在她的鏡頭下,婚禮當天,小芳穿著白色抹胸婚紗,抹上粉色眼影和腮紅,髮髻簪一圈紅花,被新郎一路從房間背進院子,鞭炮、禮花在身後炸開,接親和送親的人群一擁而上。

小芬拍了照片發在朋友圈,配文「憂傷的新娘」,照片裡的新娘眼角和嘴角低垂,毫無笑意。

何菲看過那些視頻片段,她覺得那場景「就像把一個小孩打扮成新娘,然後嫁到別人家裡,去給人家生孩子」。

無數次出走

嫁到縣城,住進了樓房的小芳很不習慣。

她不會主動溝通,更不會提要求,可以獨自在房間一聲不吭坐一整天,晚上也不開燈。她還會隨意把家裡的衣服、被子丟掉,有的是看不順眼的,有的是她不喜歡的顏色。

她習慣了在老家餵鴨子、燒火、洗衣,但縣城沒鴨子,洗衣機和燃氣灶代替了她原本會做的家務。婆家怕她無聊,買來刺繡讓她打發時間,但她學不會。有一次她想自己燒菜,擰開了煤氣罐卻不懂開火,差點中毒。

婚後,小芳頻繁出走。為此,婆婆出門時會將她鎖在家裡,但她很快學會了撬鎖。後來,婆婆連買菜丟垃圾都把她帶在身邊,但走著走著,一不留神,人就不見了。

沒人知道小芳為什麼三天兩頭出走。但她說過自己怕丈夫生了病的右手,她還告訴過姐姐和姑媽,說10歲的小姑搶她東西,趕她回娘家。

2017年4月,在被公公送回娘家的路上,小芳又走了。這是她出走最久的一次。正在學校準備畢業論文的小芬被喊回家,每天騎車穿梭在村里和縣裡找人,奶奶紅著眼要去「問仙」,母親生氣地反覆念叨,「怎麼越大越笨了」。最絕望的時候,家裡人甚至想過放棄尋找。

那段時間,小芬拿著妹妹的照片敲開每家商店的門打聽,在每根電線桿上貼尋人啟事,還通過網絡平台發布尋人啟事。這個方法最後奏效了,半個月後,小芳被送了回來。

妹妹出走不是什麼新鮮事了。小芬記得,從10歲起,她就開始「往外跑」——先是跑去鄰居家閣樓里躲著,再往後,是附近村子的親戚家。15歲時,她開始跑向更遠的鎮上、山里、高速公路上,一年至少跑一次。

至於她出走的原因,據小芬分析,一是幹活太累了,在妹妹的邏輯里,好像去親戚家就不用幹活還有吃好的。二是家人話說重了,覺得沒有得到爸媽同等的關愛。小芬始終覺得,妹妹對愛的感受很敏感,她是在用出走換得家人的愛和包容。

小芳日常在家裡干農活、餵鴨子

小芳一直是家裡最不受待見的孩子。

家裡蓋起了兩層半的房子,父母和兄弟姐妹都住在二樓新裝修的臥室,而小芳的房間在一樓黑乎乎的角落。被退學後,她在家裡幫忙種地、撿柴、洗衣服,但她衣服總洗不乾淨,撿柴也只能撿兩三根,總是被嫌棄「干不好活」「沒用」。而她的種種古怪行為和離家出走,也只能換來父母的大聲呵斥。

讀大學後,小芬用勤工儉學掙到的錢,給小芳至少買過4隻電話手錶和2部手機,連上自己手機里的APP來定位。但小芳總丟東西,不出幾個月,可以定位到她的設備就不見了。

對小芬來說,妹妹出走帶給她的除了尋找的壓力,更多的是恐懼——她流落在外,隨時可能被傷害。小芬說,這在之前並不是沒有發生過。

2015年5月,小芳結婚兩個月後,婆家發現她肚子大了起來。檢查發現,懷孕時間早於婚禮時間。於是,盤問小芳的工作落到了小芬這裡。

她先是問妹妹在外面有沒有被人欺負過。為了讓她明白「欺負」的意思,她把問題拆得很具體,比如有沒有人去脫你的衣服、褲子,壓在你身上。在小芳不連貫地表述中,小芬拼湊出兩個疑似施害人——一個是到她家裡打過牌的男人,另一個是在街上騎摩托的男人,後者把小芳拉到了一間破房子裡。但具體時間小芳說不清。

「她可能被強姦了」,這是小芬第一次清晰意識到,走失給妹妹帶來了什麼。

但由於妹妹什麼都說不清楚,又沒有證據,小芬沒有報警。很快,孩子生了下來,婆家決定留下自己養。早在婚前,醫生就說過男方的病可能會遺傳,婆家甚至因此想過去買精子。

2017年4月小芳再次出走後,婆家決定放棄這個媳婦,把她送回了娘家。

回家不久,小芳又懷孕了,這次是在走失期間受的孕。母親給了小芬幾百塊錢,讓她帶著妹妹去鎮上的醫院打胎。之後,又特地打來電話,叮囑她們先別回家,在外面住一晚——按照當地的說法,懷了非婚生的小孩,回娘家不吉利。

妹妹的遭遇,給小芬造成了極大的心理陰影。

「讓我感覺自己在意識上被強姦了。」小芬愈發感受到,「女性就是被當作性工具和生育工具」。她至今單身,「很害怕,不知道自己會遭遇什麼」。

就是要反抗

小芬的單身,在這個贛西山村算是一種忤逆。

實際上,早從她大學畢業開始,這個家族裡的「榜樣」就逐漸坍塌——她不願聽從父親的建議去考公,甚至連工作都沒找,而是回老家做了一年自由業,接紀錄片拍攝和製片的項目。村里同齡的女孩初中畢業就去打工,結婚生子,如今孩子都上了小學。可小芬還孤身一人。父親開始抱怨,「就不該讀那麼多書,不結婚有什麼用」。

妹妹的事更是加速並加重了小芬的「反叛」。她開始反思自己的原生家庭和家裡的權力關係。

她的反抗從幫母親說話開始——在家裡,父親是那個在外工作掙錢的人,掌握了錢就等於掌握了權力。他吃飯永遠坐正對著門口的主位,從沒做過家務,而作為家庭主婦的母親每次煲好湯一定最先給丈夫盛一碗。每年除夕夜,父親都要指責母親菜炒得不好。

大約三年前,小芬終於不忍了,在父親又一次抱怨後,她頂了一句,「你自己都從來沒做過飯」。

這次反對小芳婚事,是她最大的一次爆發。回家後,她開始了一場又一場密集的談判。

先是和家裡,準確地說,是和父親的談判。對話通常在晚上進行,劉貴濤在鎮上家具廠打工,最近總加班,九點多才騎著摩托車回家。

「反正我的女兒大了就要嫁出去,誰都阻撓不了。」面對女兒的反抗,這個一家之主突然抬高嗓門,挑起一邊眉毛,瞪向小芬,「她器官也沒壞掉,就腦子笨一點,就不用嫁?」

在他看來,男的要娶,女的要嫁,天經地義。更何況對於小芳這樣「腦子笨」的人,父母保不了她一生,「最好的出路就是嫁出去」。在村里,幾乎沒人覺得腦子笨是問題。

小芬把這些行為說成是「賣女兒」和「尋找生育工具」。劉貴濤急了,直接開罵,「你這麼大都沒嫁出去,我一點面子都沒了。老大比老二還笨,自己不嫁,還覺得老二也不要嫁。讀那麼多書沒一點用!」他平日不常對女兒發脾氣,尤其是對這個讀過書見過世面從小就乖巧懂事的大女兒。

氣氛稍緩和一些後,劉貴濤又開始解釋,對小芳來說,婚姻才是最好的歸宿,「誰也不能保證她一定會過得好,但至少可以試一試。如果不行,我們也可以主動離婚。」

談判再次陷入僵局。

母親總會在父女倆衝突最大時出來叫停,奶奶拄著拐杖在一旁搖搖晃晃,小芳則沒了蹤影——父親一發火,她就躲開,有時坐在一樓房間的床上,背對著門;有時躲去二樓,縮在衣櫃和牆的夾角。

父親這邊說不通,小芬就去鎮上找趙家,重申自己的態度。趙海波很堅持,他重複著「只要神經上沒毛病,笨一點都沒關係」,又說「好喜歡小芳的,等她等得好苦」。他說自己以前也在網上跟女孩聊天,但「花了錢也泡不到」,他把自己在婚戀市場上頻頻挫敗的原因歸結為「太老實」以及「女孩子要求高」。他實在太想結婚了,為了基本的生理需求,也為了傳宗接代。

他還提起前妻神經上有問題,是癲癇,「尤其同房的時候,更嚴重,會突然口吐白沫,翻著白眼(抽搐)」。

小芬趕緊接過話茬,說妹妹也有這個情況。對方的態度終於鬆動,答應退婚。

9月14日,趙家母子趕到劉家退婚。

一共要退64300元,包括61200元的定金以及男方家買東西的錢、搭計程車的路費等。屋外下著雨,堂屋裡沒開燈,劉貴濤的臉跟天色一樣陰沉。算完錢後,他突然當著所有人面用手指向小芬,「全部她來付」。小芬厲聲拒絕。僵持了三四個小時後,小芬的母親奪過丈夫手裡的4萬多元現金,付給了趙家,說剩下的錢由小芬轉帳。

趙母一張張數完現金,再一捆綑紮好,帶著兒子默默離開。小芳和往常一樣縮在角落裡遠遠看著,她太小了,只露出半個頭。

婚事黃了,劉貴濤用更大的聲量衝著小芬吼,要求她寫保證書——如果弟弟妹妹在28歲之前沒結婚,她要賠他60萬—100萬元。此外,還要付他精神損失費,以及本來可以找小芳前夫家要到的1萬元離婚費。小芬一一頂了回去,父親拿著杯子衝過來,母親一把推開他,攔在中間。

趙家原本要送去的現金彩禮

最後在小芬撕心裂肺的哭聲中,一切暫時歸於平靜。

這是何菲第一次見到小芬「爆發出這麼大的勇氣和能量」。她認識小芬很多年了,印象中,她一直安靜,說話輕聲細語,從不與人起衝突。

而也就是在這次退婚後,小芬向我們吐露了自己2019年年末經歷過的一次性別暴力——跨年夜,一位男同事約她吃飯,飯後兩人準備再喊些朋友看煙花。男人說冷,提出讓小芬陪他回家拿件衣服。之後,要離開男方住處時,小芳突然被從背後抱住,她一邊反抗一邊大聲呼救,用牙齒咬了對方的手掌後,奮力逃跑。

當晚小芬報警了,微信聊天記錄、鄰居聽到的呼喊聲以及男方手上的傷口,證據確鑿,對方被判定為強制猥褻,判了10個月。這對她來說是一次難以啟齒的傷痛,此前從未提及。

這也讓她對小芳的遭遇更感同身受。在她看來,無論是妹妹被安排的婚姻,還是自己的經歷,「都是為了滿足男性的性需求和傳宗接代的需要」,「那我就是要反抗。反抗這種事的發生,反抗社會對這種事的不作為,反抗只是教育女性要保護自己,卻不教育男性該怎麼約束自己。」

逃離

退婚後,小芬決定帶小芳逃離家裡。

下這個決心並不容易。這不僅意味著和父親乃至整個家族徹底決裂,也意味著自己生活的巨大改變,還有很多更現實的問題——她對比了廣州幾家心智障礙託管中心,最便宜的每月也要3500元,自己的薪水支撐不了多久。如何兼顧工作和照顧小芳,是小芬需要面對的最大難題。

小芬知道,對妹妹來說,最理想的狀況還是留在家鄉——農村天地廣闊,她可以自由奔跑,還能幫父母做點家務,但前提是父母的容忍和照顧。最近因為婚事的衝突,小芳對父親的恐懼已經達到了頂點。小芬擔心自己一旦離開,妹妹又會離家出走。她還擔心趙家反悔,退婚後,趙海波不死心,還在鍥而不捨地發著信息。

退婚後,趙海波還不死心

只能逃了。9月15日晚上,小芬最後一次問妹妹願不願意跟自己走。小芳點了點頭,一個人呆坐在床上。

次日一早,她上樓告訴姐姐,說自己收拾好了行李,要走。下午5點,小芬去村委會提交了妹妹的低保申請材料——她們必須在6點之前離開,那是父親下班回到家的時間。

小芳收拾好的那袋行李就擺在房間的水泥地上,裡面有幾件衣服、一個裝著電話卡的紅色布包,一雙毛線手套以及一個包快遞用的氣泡膜,那是她的玩具。她蹲在地上,透過門縫小動物一樣警惕地盯著外面。等到媽媽上樓約摸兩分鐘後,她轉身拎起行李,輕快敏捷地衝出家門,穿過院子、菜園,鑽進了小芬提前叫好的停在坡上的車。

擔心被過路的鄰居或住在隔壁的奶奶看到,她左手緊抓著行李,右手捂住嘴巴,縮在座位下。幾分鐘後,小芬和何菲也上了車。奶奶拄拐的身影、家門前長長的土坡都被遠遠甩在身後。

小芬說,這一次離開,算是徹底走了。她拉黑了父親的微信,說只要他在家,自己就不會再回去。但對父親的恐懼遲遲未能消散,哪怕是在鎮上走100多米的路,小芳都要用口罩和帽子把自己捂個嚴實,她擔心被父親抓回去。

這種恐懼持續到坐上高鐵。三個多小時車程里,小芳呆坐著,緊盯著車廂里的顯示屏,時不時問姐姐還有多久到站,然後一個人偷笑了無數次。

這是9月16日,原定她要出嫁的日子。

在廣州生活了大半個月,小芳的生活還是沒有著落——小芬帶她去了幾家機構,第一個地方大多是年長的心智障礙者,他們熱情地要跟小芳握手,小芳嚇得縮起了背,說「好多男的」;第二個地方可以為她提供職業培訓,但一定要有監護人簽字才肯接收,小芳的監護人是父親,事情又卡住了。於是,小芬去上班的時候,只能把妹妹鎖在家裡。

現實中遇到的困難比想像得更多,但小芬不後悔。她只清楚地記得小芳跑出家門的那一刻,是笑著的。

( 註:為保護採訪對象隱私,文中所涉人名均為化名,作者:高敏,實習生周舟、李思、徐爽對本文亦有貢獻。 )