北京市文聯發布訃告,作家諶容因病醫治無效,於2024年2月4日在京去世,享年88歲。根據逝者生前願望,喪事從簡,不舉行遺體告別儀式,不舉行追悼會和任何形式的追思會,家中不設靈堂。

諶容是著名作家、編劇,也是梁左、梁天、梁歡的母親。上世紀70年代開始文學創作,1975年出版個人首部長篇小說《萬年青》,1978年出版長篇小說《光明與黑暗》。1979年中篇小說《永遠是春天》發表在巴金先生擔任主編的《收穫》雜誌上,茅盾先生在第四次文代會講話中對該作品點名稱讚,稱其為「中篇小說出現了初步的繁榮」的代表。

諶容堅持現實主義創作原則,勇於觸及現實問題,作品具有強烈的時代感。1980年發表中篇小說《人到中年》,迅速引發文壇內外的廣泛關注。小說成功地塑造了以眼科醫生陸文婷為代表的社會主義新人的典型形象,表現了社會變革時期知識分子的生活處境和心路歷程。作家敏銳地觸及了一個富於時代意義的社會問題,顯示了其藝術良知與勇氣,引發了全社會對知識分子問題的重視。

《人到中年》榮獲第一屆全國優秀中篇小說獎一等獎,被評為「中國改革開放40年最有影響力的40部小說」之一,同名電影榮獲第3屆中國電影金雞獎和第6屆大眾電影百花獎最佳故事片獎,諶容本人也憑藉該片榮獲第5屆小百花獎優秀編劇獎。諶容同志一生創作豐厚,出版的作品還有小說《減去十歲》《懶得離婚》等,收錄於《諶容文集》。

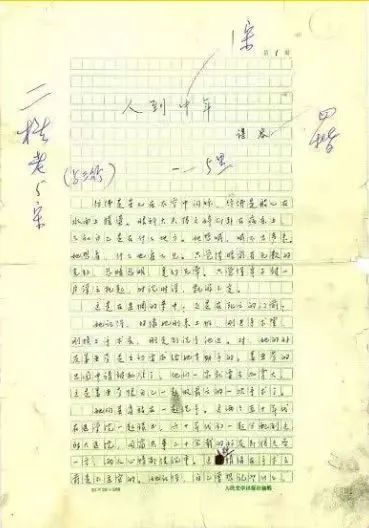

諶容《人到中年》手稿,現藏中國現代文學館

《人到中年》刊載於1980-1《收穫》

諶容與巴金先生,1981年北京國務院第九招待所

前排左起:馮驥才、巴金先生。第二排左起:吳泰昌、諶容、李小林、陳丹晨

1981年4月北京國務院第九招待所

左起:袁敏、諶容、肖元敏、遲子建。2017年《收穫》創刊60周年活動

每一步都是置之死地又起死回生

文|諶容

記得除了有關單位要求填寫的履歷表,自己從未寫過自傳之類的文字。也因此,有關作者的年齡、出生地、祖籍、家庭、經歷等,被介紹時多有差誤。其實,差不差的也不是什麼大事,因而也就一直沒去管它。直到這次出版文集時,周圍的朋友特別是編輯部的同志們都勸我還是寫一篇小傳,把自己的來龍去脈說清楚比較好。也好,那就從頭說起吧。

首先,我這個姓,《百家姓》上就沒有。諶,這個字《新華字典》上只有一個音:chén。我們家祖祖輩輩卻念「甚」。記得四十年前,中央人民廣播電台連播我的小說,天天結束時,夏青同志都要用悅耳的聲音說:這是女作家「陳容」的作品。我聽著覺得彆扭,給電台打了個電話,那邊回覆說,電台播音的依據是《新華字典》,又客氣地說,別的字典可以證明是多音字也行。如果這事放在今天,我肯定是聽之任之,絕不會去打那個電話。可笑那時,放下電話就搬出幾本字典,還真被我找到了。《康熙字典》上「諶」字作為姓氏時有三個音:「陳」「甚」「真」。諶,是謹慎的意思。當時我還如獲至寶,立刻就特別高興地通知了電台。結果,在最後幾天的播出中,夏青同志只好加上一句:「諶容」同志就是大家熟悉的女作家「陳容」同志。

「諶容」是我的名字也是筆名。我今年83歲,漢族,祖籍重慶巫山縣,1935年10月25日出生於湖北漢口,出生後在漢口居住約兩年。據家人說,一歲多時我曾患小兒肺炎,眼看氣息奄奄生還無望,已被家人從床上挪放於地。幸蒙中醫名家冉雪峰先生到來,一服中藥把我從死亡線上拉了回來(冉先生是巫山縣人,家父的小同鄉)。這也算作者生命中的大事件。救命之恩難忘,至今我對中華醫學頂禮膜拜堅信不疑。

1937年日寇入侵,父親供職的機關疏散南遷,兩歲多時隨家人乘船逃難至四川成都。1942年的一天,日本飛機突然轟炸,因年幼不及避入防空洞,炸彈近在咫尺爆炸,當場家人頭部中彈片血流滿面。如無家人身體遮擋護佑,可能我就難逃一死,那年我七歲。

1943年日寇對我大後方的城市狂轟濫炸,全家隨父親的機關疏散至重慶巴縣歇馬鄉,我就讀於歇馬鄉村裡的「小彎小學」。記得上學的路上周圍是一片水田,學校門前有一條小河。河岸邊有一家人開了個油坊,油坊那架很大的木頭水車晝夜在河裡轉動,掀起小小的透亮的水帘子。每天上學都要站河邊看一會兒慢慢轉動的水車,然後才踏過小石板橋跑進校門。四十年後我又回到那裡,學校簡陋的小院兒還在,只是旁邊蓋起了新樓。校門前的小河乾枯了,水車沒有了,油坊老闆也搬走了。

1945年抗戰勝利,父親工作調動至北京,我的小學生涯才算斷斷續續告一段落,終於在北京東單三條私立「明明小學」畢業。這個小學設在胡同中的一棟洋樓里,頗有點「貴族氣」。記得畢業典禮那天,一位女老師拿了一套外國機器來,教我們自己做冰淇淋以示慶祝。那是我第一次吃冰淇淋,所以記憶猶新。畢業後我考入當時的北京北新橋女二中。

1947年年底父親調回重慶,全家隨行。我考入重慶南岸女二中,讀到初中二年級。在這個學校印象最深刻的一件事,是重慶解放前夕國民黨撤退時放的那一把大火。那天夜裡,我們站在學校的山坡上隔江遠望,只見對面城裡一片火光,燒紅了半邊天。師生們都驚恐萬分,怕回不去城裡了。後來才知道是那個國民政府的市長楊森逃跑前下令放的火。回城時從碼頭上來,我看見林森路一條街幾乎被燒光了。

1950年剛解放時,父親的歷史問題尚未作結論,工作也沒有落實,父母就把我和妹妹送到了成都一個遠房親戚家。在親戚家住著很不適應,不到一年,我就自作主張買車票帶著妹妹回了重慶。

1951年返回重慶。三月,重慶西南工人出版社門市部(書店)招考售書員,我去報考,被錄取了,算是參加了革命工作。

當時書店是開架售書,店員的任務是站在一旁監管服務。無奈當時年齡太小(十五歲),只顧站在書攤旁看小說,完全忘了自身的職責,以至於在我的看守之下許多書都不翼而飛,被領導批評教育是家常便飯。大概是因為屢教不改,經理就把我調去開發票。對這次的調動我心中竊喜,開發票只要不寫錯就行,丟書就跟我沒有關係了。那時剛解放,文化人都比較窮,書店裡看書的人多,「偷」書的人也不少,買書的人卻不多,開發票的工作相對輕閒,責任也小些。雖然顧客多的時候不便低頭看書,人少時還是可以的。因而就盼著下雨,那種天氣逛書店的人寥寥無幾,可以堂而皇之地坐在桌子後面看小說,經理也不會管你。往事如煙,一去不復返,年邁之人追憶當年白紙一般的少年心境,莫名的傷感時時湧上心頭。

我們這個為工人服務的書店是解放後才建立的。經理是上海剛參加革命的大學生、南下幹部,二十四歲。其他售書員都是像我一樣十五六歲的半大孩子。那是一個非常年輕、充滿活力的集體,大家都住在書店的樓上,停止營業插上門板後就一起去看電影,或者經理打著拍子教我們唱「解放區的天」。我們還把書送到工廠礦山的工人手中。記得有一次,我和一個十六歲的男孩子一組,一路搭乘轟轟作響冒著黑煙的長途汽車,背著書到了著名的天府煤礦。出於好奇,我們想下礦井看看,卻被周圍的師傅們堅決制止了,理由是井下的工人都一絲不掛。

1952年6月西南工人出版社門市部與新華書店合併,小夥伴們都去了新華書店。好像當時《西南工人日報》編輯部需要一個幹事,就把我調到了編輯部。他們私下告訴我,之所以調我去是因為我開發票時字寫得不錯。慶幸家嚴從小讓我臨寫顏真卿,使我得到了這份工作。那年我十六歲,既無學歷也無資歷更沒有後台,在編輯部我的工作既不是編輯也不是記者,是為編輯部服務的幹事。不過我很忙,要負責給編輯記者們領工資、發電影票、跑印刷車間、拆看讀者來信,然後分類交給編輯回信。晚上十二點起來,收聽中央人民廣播電台記錄新聞。因為當時沒有電傳之類,為了不耽誤第二天見報的重要新聞,只能夜半時分由我一字一字地記錄下來,然後交夜間值班總編。雖然整天被呼來喝去的,我對這份工作還是相當的滿意。首先,穿上了灰色的雙排扣「列寧服」,參加了革命工作自食其力,脫離了家庭。其次,好歹這工作與文化相關,有利於自己的學習。因此,在那兩年的工作中表現還是很積極的,曾得到馮社長在全報社大會上的表揚。寫上這次的表揚並非為了誇耀自己工作得多麼好,而是因為這次的表揚對我即將報考大學至關重要。

1954年中央出台了一項政策:凡參加工作三年以上的青年幹部可以報考大學,入學後由國家給予助學金,享受調干大學生待遇。這消息對於我無疑是喜從天降,我的年資三年半,夠了,於是立刻跑到人事科報了名。多年後我才得知,我的報名曾引起人事科一番爭論,原因很簡單:我的家庭出身問題。

一個人的家庭出身不能由自己選擇,這個簡單的道理誰都懂。然而不幸,在那一股極左思潮泛濫的年代,凡是非勞動人民家庭出身的人,大都會被另眼看待,或者說受到歧視,我也不能倖免。這個家庭出身問題竟困擾了我半生,幾乎毀掉了我的事業與前途,直到改革開放陽光普照的新時代才得以解脫。

因此在這篇小傳里,有必要把我的家庭情況交代清楚,也便於讀者更好地了解這個作者。

我的父親諶祖陶(字述堯)是重慶巫山縣人,就讀於三十年代北京的「中國大學」。很遺憾,他選擇了法律系,畢業後只能服務於當時的國家機器。他歷任地方法院的書記員、推事,高等法院的院長,直至最高法院的庭長。所幸他老人家經辦的是民事案件,不涉及刑事人命官司。重慶解放,他的歷史被審查清楚後就留用於西南最高法院。我的母親楊淑芳(字哲生)是河北保定清源縣人,出身於一個封建的大家庭。她的寡母頂住族人的壓力,用自己的私房錢偷偷送她外出求學。母親讀完了河北保定女子師範高中,畢業後在北京東城的史家胡同小學任教。抗戰時期我家疏散在農村時,因村裡的小學沒有教員,她也當過兩年鄉村教師。印象中,母親寫得一手漂亮的毛筆字。《紅樓夢》《聊齋》是她常看的書,對京劇《鎖麟囊》《玉堂春》不但熟知還會唱幾段,她說自己年輕時還是京劇票友。母親的一生與政治毫無關係。我的祖父祖母都在老家重慶巫山縣。至今我也沒有回過巫山,沒有見過祖父母。聽家人說,他們一生就住在山清水秀的小三峽。雖然我對他們的經濟狀況一無所知,但在舊社會貧窮的深山裡能供出一個大學生,定有不少土地,想必是個地主。

因此,從參加工作以來,在履歷表「家庭出身」一欄里我都填上「官僚地主」。在那個動不動就「查三代」的年代,我這個家庭出身顯然是極不光彩的,也難怪在我申請報考大學時會遭到一些革命同志的反對。不過,我運氣很好,人事科的一位女組長(也許是副組長)堅持同意我的報名。她的論點就是人們常常掛在嘴上的「一個人的家庭出身不能自己選擇,重在個人表現」,舉的例子就是:「她本人工作積極努力,曾在全社大會上受到過社長表揚」。平時我和這位大姐從無交往,只知道她姓張,是解放前的大學生,在學生運動中參加遊行時被國民黨軍警的刺刀刺傷,留下了後遺症,身體不大好。算來她應該九十高齡了,每每想起我報考大學時的往事,總會想起她,儘管我連她的名字都不知道,還是由衷地感謝她的仗義執言。

終於准許我報了名,而且按規定給了一個月的複習時間。以我這初中二年級的水平,三十天的複習功課時間想考上大學幾乎是不可能的,這就要感謝我的工作環境了。在編輯部,我周圍的編輯記者大都是解放前的大學生,社領導是有學識有革命資歷的老幹部,我非常羨慕他們有學問還會寫文章在報上發表。儘管當時我在編輯部是年齡最小、職務最低,學歷更談不上的小幹部,倒也沒有自暴自棄甘居下游,而是自強不息暗中努力,希望能迎頭趕上他們。我的工作雖然煩雜瑣碎,卻有很大的機動性,只要把分內的事幹完了,時間都是屬於自己的,沒有人管我。於是,在這期間我讀完了初、高中學生應學的語文、歷史、地理教科書,數理化沒興趣也看不懂。此外,剛解放時俄文很受追捧,電台里天天教俄語。我也弄了個小收音機很認真地毫無目的地跟著學,也就是想豐富自己的文化知識而已。

想來可笑,我這一系列「盲目」的自學,竟仿佛是為日後考大學做了充足的準備。當時還要考一門「政治時事」,這對我更容易。每天我記錄的新聞都是國內外大事,答起考捲來駕輕就熟,比那些應屆高中畢業生強多了,根本不用複習。在報考什麼大學的問題上無人可商量,加上我非常自信,直接報考了北京的「外國語大學」(那時叫「北京俄文專修學校」)。很幸運,錄取通知書寄來,大學我考上了,那年我十九歲。

如夢中一般,1954年我居然成為了新中國的一名大學生,而且享受調干學生待遇,由國家每月補助25元助學金。那時物價便宜,在學校食堂一日三餐,每月飯費交十二元五角就夠了,自己還餘十二塊五。因為我有弟妹四人,母親沒有工作,家庭負擔重,我每月寄回家十元,剩下兩塊五零用。那時人們都不富裕,有些自費大學生連這兩塊五零用錢也沒有。

大學對於我絕對是一個美好的新天地,特別是圖書館。俄語我自學過一些,應付蘇聯老師考個「五分」並不難,我的專業學習成績甚好。在大學的幾年間,我把大部分的精力都放在了圖書館,真是如饑似渴般閱讀中外名著,還參加了學校的文學社,而且「榮任」社團的「聯絡部長」。三年間寒暑假沒有回過家,一來沒錢買火車票,二來主要還是捨不得泡圖書館的時間。在那所大學裡,與其說我讀的是外語系,不如說上了一個「中文系」更貼切。那一段時光對我走上文學之路想來還是重要的。

入學時我們學校名為「北京俄文專修學校」,地址在北京西單石駙馬大街,沿用著一部分舊北平女子師範大學的校舍,很快我們就搬到了北京西郊魏公村的新教學樓,並且改名「北京俄語學院」(現北京外國語大學)。本來學制是三年,應該1957年畢業。那年正趕上反右派運動,聽說是因為學生分配的問題,延期一年,改成四年。1957年只有少數學生被一些單位挑走。中央廣播事業局(現中央人民廣播電台和中央電視台)到學校要了四個人,兩名男生兩名女生。又是很幸運,我是其中之一。

那時人們都沒有電視,也無須電視台,只有中央人民廣播電台。我被分配在中央台的伊朗、土耳其語組。因為當時缺少懂這兩門外語的人才,就由我們把稿件翻譯成俄語,再由懂俄語的專家譯成他們本國的語言廣播。不久,我們有了懂這兩國語言的同志,我就被調到了對蘇聯廣播部聽眾來信組。當時中蘇關係尚未破裂,電台收到的蘇聯聽眾來信很多。我們組有五六個同志,每天辦公室里只聽見打字機響成一片,甚至還要加班加點。

很不幸,1960年我暈倒在笨重的俄國打字機旁,從此開始了那一段不堪回首的日子。打針、吃藥、住院,中西醫都無濟於事,關鍵是不能確診是什麼病因導致的頻繁暈厥。暈倒總是突如其來人事不知,醒來則一切如常,只是精神不濟,人也日見消瘦,一米六的身高,體重只有八十斤,倒也無須減肥了。最尷尬的一次是剛出家門,去醫院等車時暈倒在13路公共汽車站。那時的人們崇尚急公好義救死扶傷,熱心人從我的包里找到我家地址。幸虧宿舍離車站近,傳達室的老王同志跑來把半死不活的我背回了家。

1962年左右中央機關精減幹部,我榜上有名,被精減到北京市教育局。雖然在病休中被機關精減,似乎有些絕情,但若換位思考,從工作的需要出發,當局的決定也無可厚非。對於我個人,身體才是本錢,如果學校教書工作不那麼緊張,從此擺脫疾病的折磨也未嘗不是好事。誰知天不從人願,站在講台上照暈不誤,萬般無奈,我只得拿著病假工資待在市教育局,成為「待分配」幹部。

所謂「禍兮,福所倚」!我自己也沒有想到,這一病竟為我病出了又一片新天地,開始了我的寫作生涯。儘管這片新天地並非那麼鳥語花香,卻也是上天的賜予,病中人的希望。我後來寫的一篇散文《痛苦中的抉擇》,多少描述了那時的真實。

這種病不犯時像健康的好人一樣,病休的日子裡除了看書料理家務,我曾嘗試學過畫畫,研究過烹調、縫紉,練習過翻譯,後來乾脆自己編寫小說了。在我決定開始寫作時,唯一支持我的人,或者說唯一知道這件事的人,只有我的丈夫范榮康。在這裡,有必要交代一下我的家庭婚姻狀況。

1956年大學二年級暑假我結婚了,周歲不滿二十一吧,也許現在的年輕人覺得是早婚,其實在20世紀50年代十八九歲的女孩子結婚是很正常的事。更何況我們班上調干學生多,都是在社會上工作了三年以上的人,結了婚有孩子的也大有人在。

范榮康(原名梁達)也是從重慶調來北京的幹部。他曾是西南《新華日報》的記者。在重慶時,我們兩家報社比鄰而居,有時也聯合在一起開大會,聽重要的傳達報告。不過,那時我並不認識他,只是從《新華日報》上看到過他寫的通訊文章。直到我來北京讀書,他調到北京《人民日報》工作,才由我們報社的一位大姐正式介紹認識。好在曾讀過他寫的文章,也算知根知底。加上本人擇偶標準很簡單:忠厚誠實文化人,年齡差距六歲也合適。更加上雙方都是孤身在北京,例行交往了月余之後,趁著學校暑假就結婚了,放在今天可能就叫「閃婚」。

我的家庭生活很平靜也很正常,基本沒有吵嘴打架之類的事。正像我後來小說里寫的,家庭里的矛盾無非是柴米油鹽之爭,不涉及馬列主義、修正主義原則問題,不必鬧得刀光劍影你死我活。當然,夫妻間平靜和諧的生活是建立在相互信任、相互扶持的基礎之上的。就如我「異想天開」地要寫小說,如果最親近的人不支持,你根本就幹不成。更何況六十年代寫作被認為是不務正業,個人主義想「成名成家」,那可是大罪。也因此,在我寫第一部長篇小說時猶如地下工作者一般,只能暗中進行。第一讀者只有范榮康,外人都不知道。他是一個很稱職的第一讀者,不但負責挑毛病還能以他評論員的敏銳在政治上為作品把關,甚至可以動手改錯別字和不當之處。後來,因為我的家庭出身問題遭到出版社「造反派」不公正的對待時,他和我共同頂住壓力。特別是當我的第一部長篇小說《萬年青》在人民文學出版社出版之後,由於創作假問題被扣發了三年工資,以至於害得五口之家需要舉債度日時,他都一如既往地支持我。當我在重重壓力之下灰心喪氣企圖擱筆時,只有他鼓勵我,認為我有寫作的潛力,不寫太可惜了。這也許又是我運氣好,一生中得遇知己,而且是自己的丈夫。

請恕我不想回憶18年前那個悲慘的日子了,那年一個月之內我的丈夫范榮康和大兒子梁左都相繼離我而去。有讀者常常要求我在扉頁上寫一句話,我曾寫過「生活中有鮮花也有眼淚」。流淚的日子也要傾盡全力好好過下去,這就是生活!現在我擁有一個大家庭,有兒子、女兒,孫子、孫女,外孫、外孫女,去年有了兩個小重孫,已是四世同堂。

詩人、文學評論家張光年(左六)和青年作家諶容(左四)、張潔(左七)等人合影(攝於1985年)

耄耋之年回顧我的文學之路,雖是走得艱難,卻也伴著無比的歡喜,似乎每走一步都是置之死地而又起死回生。1974年,我全心全意無比虔誠地寫完了長篇小說《萬年青》,無視當時政治風雲的強勁,迫不及待地就把稿子交給了人民文學出版社。不幸正趕上「批林批孔」運動,我給出版社帶去了災難。出版社樓道里貼滿了「造反派」的大字報:「為什麼要出版法官女兒的書,而不出版工農革命群眾的書」。後來,經過艱難困苦的鬥爭,《萬年青》才得以出版。之後我又寫了長篇《光明與黑暗》。這兩部長篇都是發表在新時期之前,沒有選入這套文集中。

1978年,春滿大地改革開放的新時期到來,我滿懷喜悅地寫完了中篇小說《永遠是春天》。當時我在文學界誰也不認識,只認識人民文學出版社的編輯,就把書稿交給了編輯部的老孟同志。因為字數不夠長篇他們不能發表,可是,老孟同志並沒有把稿件退還我,而是積極地四處為這篇小說找出路,結果找到了上海復刊不久的大型期刊《收穫》。小說稿放在了主編巴金同志的案頭,同時也有人報告主編,這個作者「文革」中出版過兩部長篇。這個小報告顯然對作者是極為不利的,幸而巴金同志沒有理睬這些閒話,甚至沒有讓作者修改直接就刊登了。從此,我很幸運地成為了《收穫》的作者。

特別難忘的是,這篇小說發表之後,巴金同志聽說這個作者還在扣著工資的情況下進行業餘創作,就趁來北京開文代會之機,讓他的女兒、《收穫》的執行主編李小林同志到家裡來看望作者。記得那天我的三屜桌上是寫了三分之一的《人到中年》手稿,她看了就非常熱情地鼓勵我快寫下去。她的突然來訪給我全家帶來的驚喜可想而知。從那以後,四十年間她不僅是我的責任編輯,更是患難與共的摯友。直至今日,當得知我還沒有出版過文集時,她也是那般地關懷安排,促成了此書的出版。

1979年,在我的中篇小說《人到中年》發表之後,北京市委由宣傳部補發了我的三年工資,並把我調入北京市作家協會成了一名專業作家。

再回首,一生的選擇沒有錯。文學創作伴隨我度過了無數個春夏秋冬,見證了我孤獨面壁時的辛勞,也見證了我筆耕收穫的春色滿園。我時時鞭策自己:今生不負心中這支筆!

(摘自《諶容文集》,諶容著,作家出版社2019年9月出版)

本文發表於《文藝報》2020年1月3日6版