1972年2月21日

尼克森到達北京的那天

在我的記憶深處,1972年2月21日那一天發生的事情顯得格外清晰。這一天,美國總統理察.尼克森一行將抵達北京。很巧,這一天也是我的生日。

美國時代周刊在1972年3月8日那一期的封面故事是:Nixon's China Odyssey(尼克森的中國奧德賽)。現代英文中的奧德賽(Odyssey)一詞源於古希臘神話,是浪漫冒險的象徵。在美國媒體看來,尼克森的這次中國之行,多少有點神奇和冒險。白宮發言人也稱這次旅行為「登月之旅」。言外之意,他們的總統像要去一個與人世隔絕的地方。在尼克森的回憶錄「In the arena: A memoir of victory, defeat, and renewal」(在競技場上:勝利、失敗和重新崛起的回憶)中的第一頁,他像是寫日記一樣開始描述這次「奧德賽」之旅:

中國,1972年2月21日:

在北京,從機場到政府國賓館這一路,簡直有些怪誕。

在我擔任副總統和總統期間,我曾經對梵蒂岡、克里姆林宮、東京日本皇宮、凡爾賽宮和西敏寺等進行過官方訪問,但我幾乎從未準備過首次以一個美國總統的身份去訪問中華人民共和國。1964年,我在喀拉蚩見到巴基斯坦總統阿尤布.汗,他當時剛剛從中國訪問回來。

他極力鼓勵我到中國去。我問他中國給他留下的最深的印象是什麼?他回答說:『人,幾百萬人在大街上揮動著巴基斯坦和中國的國旗在鼓掌和歡呼雀躍著。』中國政府的豪華轎車裡的窗簾緊閉。我透過狹窄的縫隙向外窺視,除了看到每隔百米設立的崗哨外,幾乎看不到什麼人,大街上完全是萬人空巷般的荒蕪。」

此時此刻,北京市成千上萬的男女老少都在那裡呢?對尼克森而言,直到他臨終前,這始終是個沒有被完全破解的謎。

此時的中國,正處在一個極為尷尬和荒誕的年月。就在幾個月前,林彪元帥政變未遂後暴屍他鄉的事件,已經向全國百姓公布,但是對國外仍然保密。在報刊上只是將林彪等人籠統地稱之為「劉少奇一類的政治騙子」。在今天網際網路的時代里,我們絕對無法相信,這種為自己國家保守秘密的最原始的方式,當初居然是極為有效的。原因很簡單:這個國度的人民大眾與這個星球上的其它族類幾乎毫無聯繫。在北京東郊的三里屯一帶,儘管駐紮著極為龐大的外國使團,但這些外國人幾乎沒有任何機會和普通中國人接觸。當時,諾大的一個中國,像是一個高度封閉的城堡。

我當時就是這個城堡中的一個少年----北京市一所普通中學裡的初中一年級學生(文革時期中小學冬季升學)。記得在尼克森來到北京之前,各級領導似乎如臨大敵。學校的老師們反覆告訴我們這些天真無邪的孩子們:美國人這回是真的要來了。我們從來就討厭美國人,但這次是他們找上門來的,不是我們邀請來的,這無疑是「毛主席革命外交路線的偉大勝利」。但是,據可靠情報,尼克森的隨行人員中不少人實際就是美國中央情報局的特務,大家一定要提高警惕,不可掉以輕心。

在尼克森到達的前幾個星期的時間裡,各級領導就開始向普通的男女老少們訓導如何「不卑不亢」地回答美國人可能提出的「別有用心的陰險問題」,諸如:你們的林副主席到那裡去了?你們喜歡去美國嗎?你們吃得飽、穿得暖嗎?

依照上級的指示,在尼克森率領的美國代表團訪問北京期間,所有機關學校等單位要延長正常的學習和工作時間,未經特殊批准,任何人不得在八點鐘前下班或下學回家。在長安街沿線的每一個出行路口,都有公安和居委會人員把守,幾乎沒有人能隨意從胡同或街道里中走出。於是,出現了尼克森的禮賓車隊經過北京時萬人空巷的情景。

尼克森訪華的那幾天,為了要讓美國人看看我們的「市場繁榮和物價穩定」(這是那幾年的官方流行詞彙),專門從全國調來了大量的雞鴨魚肉蛋菜,堆滿了北京商場往日空空的貨架。因為大多數人沒有機會上街採購,所以不可能造成搶購現象。但是尼克森剛離開北京,貨架上馬上又被騰空了。

在我童年的印象里,儘管當初物質生活非常貧困單調,但每逢我過生日那天,母親總是要特別做點好吃的東西。在那個物質極度匱乏的年代,對於一個十幾歲的少年來說,還有什麼比生日晚餐更值得期待的事呢?不過,1972年的這個生日,註定要被尼克森的來訪無情地擾亂了。

記得那一天北京的天氣很冷,寒風凜冽。從學校出來的時候,夜色已經昏黑,透過幽暗的路燈,可以看到幾隻黑色的烏鴉在枯樹間飛來飛去。我餓著肚子走回到家裡時才突然明白,因為同樣的上下班規定,爸爸媽媽此刻也還沒有回家。那天晚上,我和姐姐一起在樓道的門口等到很晚,直到爸爸媽媽的歸來。晚餐自然是非常匆忙簡單的,一家人已經完全忘記了我的生日。記得那天晚上,我覺得心裡很難過,還躺在床上暗自留了眼淚,幼小的心靈里好像受了很多委屈。我把這些怨氣本能地發泄到那個來自大洋另一側的美國總統身上。母親後來回憶說,她就是在那一天決定要調動到一個離家裡近一些的工作單位,因為她實在不忍心再看到我們在樓道的門口等待她回家時的樣子。

一位當年紅得像影視明星一樣的外交部禮賓譯員章含之在她後來的回憶文章中說:「這是改變世界的7天。北京的冬天很冷,但是沒有人感受到寒意」。這句話固然富有詩意,但有些華而不實。其實,對於大多數中國的普通人而言,尼克森的到來,其實倒是使本來就高度禁閉的社會增添了更多的緊張和恐懼。他們如同一群本來還可以有限度地外出吃草的羊群,此刻要被服服帖帖地圈在欄杆里了。

在我從小接受的紅色教育里,美國從來就是我們仇恨的敵人,而美國總統無一例外全是罪魁禍首。直到現在我還記得,在我姐姐的同齡女孩子們跳橡皮筋時唱的流行歌謠里,一位美國總統的形象被踐踏得何等悲慘:

一二三四五,上山打老虎,

老虎不吃人,專吃杜魯門,

杜魯門他媽,是個大傻瓜……

在尼克森訪問北京的紀錄片中,我特別注意到,在天壇公園裡,政府特意安排了少女們歡快地跳橡皮筋的場面。尼克森夫婦還在那裡充滿溫情地注視著。不過,影片的畫面中顯然沒有播出這些女孩子們跳躍時使用的歌謠。

尼克森抵達北京的當天下午,毛澤東在他那個擺滿中文線裝書的書房裡接見了他和他的國家安全事務助理基辛格博士。這次會見是被臨時安排的,顯然並不符合歐美國家的外交禮儀。據記載,尼克森得到「安排會見」的消息時,正準備在房間裡沖澡更衣。美國歷史學家瑪格麗特•麥克米倫女士(Margaret MacMillan)在2007年出版的《尼克森和毛澤東:改變世界的一周》(Nixon and Mao: The Week That Changed the World)一書中評述到,毛的這種做法,很容易令人聯想起前第三帝國和前蘇聯的那幾個最高統帥們的個性,以及中國古代那些帝王們「召見」外邦客人的一貫做法。(見該書英文版第65頁)

我曾在一個博客網站上看到一個網民寫的「帖子」。他說:「西方給毛澤東起了很多令人毛骨悚然的外號,但他們對於到北京朝見毛主席時心情卻特別激動,和紅衛兵沒什麼兩樣,有興趣的可以去讀讀尼克森、田中角榮及當時法國總統的回憶錄。想想看,在這個世界上,還有誰坐在在自己的書房裡接見了美國總統,還讓美國總統心情激動?」其中使用的「朝見」和「心情激動」等詞語,的確令人感到哭笑不得。這種大國寡民的心態,表面上很得意,其實內心極其自卑。

在中國國內,政府的報紙事後說,毛主席和美國客人在友好的氣氛中舉行了交談,但具體談了什麼,人民似乎無須知曉。在毛澤東離開這個世界的幾年後,人民才開始陸陸續獲悉一些當時談話的內容。按照雙方事前約定,此次會談內容禁止外泄。會談結束後,美方也將其列為白宮絕密,保存在美國國家安全檔案館。1990年代美國解密了這次中美元首會談的內容。中方的會談記錄至今仍未解密。

此時的毛澤東,內心裡其實是苦澀不堪的。林彪的逃亡爆炸,文革的積重難返,蘇聯的大兵壓境,經濟的停滯不前,使這位世紀老人從來沒有感到如此疲憊和力不從心。但在這歷史的關鍵時刻,他需要竭力用表面的自信來掩飾內心的種種不自信。

1971年9月13日前發生的「林彪事件」,堪稱發生在二十世紀的最有戲劇性的「宮廷事件」之一。林彪這個被寫進執政黨「黨章」的「王儲」(接班人),5個月前給了已經年邁的毛澤東背後重重的一擊,幾乎使這位在民眾眼裡一直是「神采奕奕、十分健康」的「偉大舵手」,在短短的幾個月里迅速呈現老態。一個極大的焦慮始終在他的頭腦里揮之不去,那就是:到底該如何向海內外解釋這個離奇事件的來龍去脈?

在我的記憶中,當年尼克森訪華期間,億萬國人覺得最敏感(或最需要保密)的事情就是「林彪事件」。據美方解密的材料透露,毛澤東自己則在這些來自西半球的美國領導人面前主動提起這件多少有些尷尬的事。毛澤東對尼克森說:「我們國內有個反動集團反對我們跟你們來往。結果坐一架飛機跑到國外去了。(周恩來插話:也許你們知道這件事)全世界就美國的情報比較準確,其次是日本。至於蘇聯,他們就在那裡挖屍,但什麼都不說。(周恩來插話:在外蒙古)。」

基辛格在回憶錄中寫到:「毛澤東在場時,甚至周恩來也顯得是一個二流人物。儘管這種效果,毫無疑問在某種程度上是有意設計出來的。周十分精明,完全明白中國的二號人物的地位是有很大風險的,幾乎是自殺性的,他的前任沒有一個幸運下來的。」

毛澤東為什麼要在美國人面前提到林彪?然而,林彪一直是一個在諸多事情上「毛主席畫圈我畫圈」的人,對涉外事務幾乎從不發表獨立意見。林彪是不是真的反對過尼克森訪華?至今為止,除了毛澤東這句話以外,無論官方還是民間,都沒有提供任何證據。毛澤東的這種說法是為了舒緩一下自身的壓力?還是故弄玄虛地為了向美國人進一步示好?這麼多年過去了,沒有任何人能給出滿意的答案。

在美國人看來,「林彪突然外逃」事件本身充滿了東方宮廷內的神秘色彩。同時,這自然也是別人家裡的家務事。或許是出於一種禮貌,尼克森並沒有好奇地進一步提問,而是徑直把話題轉入其他國際事務方面。

在尼克森和基辛格眼裡,毛澤東無疑是個神秘莫測的人物;對於毛澤東而言,繼續對這些西方人保持自己的神秘感,顯然極為重要。儘管有人後來一直對這次談話過程讚不絕口,但我們還是不難從那些東拉西扯毫無邏輯的談話內容中,看出毛澤東的用心良苦。談話開始不久,毛澤東就決定將話題引向蘇格拉底的方向,他向客人們建議,他只想談談哲學問題,具體兩國關係等問題,由周恩來總理等人去談。

美國客人們顯然對所謂哲學問題毫無興趣。但毛澤東確實達到了他的目的。在這位剛剛中過風但思維依然敏銳的神秘老人面前,美國人處處顯得彬彬有禮和小心翼翼(這足以使很多國人日後深感驕傲和自豪)。在談話中,美國總統先生選用了中性的和日後不會被他的政敵抓住把柄的話恭維毛澤東說:「主席先生,您改變了世界。」毛澤東此時倒是沒有故作神秘。反而用東方人謙虛的姿態回答說,其實他並沒有改變世界,他只是改變了北京郊區的幾個地方。

其實,就在在尼克森離開北京不久,我和我的中學同學們去了北京郊區順義縣馬坡公社的一個叫毛家營的村莊學農勞動。這個偶然與毛澤東的姓氏重合的北方村落,顯然被他老人家試圖改變中國的溫暖陽光遺漏了。嚴重的物質貧困加上無效率的集體勞動,足以使我們這些將來有可能面臨上山下鄉的中學生們感到不寒而慄。當地的貧下中農私下告訴我們,其實在這幾十年裡他們的生活沒有改變多少。在生產隊召開的批林批孔大會上,一個樸實的農民發言說:他怎麼也想不明白,象林彪這樣一個每天大米白面可以隨便吃的人,為什麼要去謀害毛主席呢?這不是天下最大的傻瓜嗎?

在美國生活多年後,我漸漸發現,直到今天,東方神秘主義一直是我們東方人對付西方人最有效的武器。這個武器如同漢方藥材,既可以內服,也可以外用;如果雙管齊下,還可以內外兼顧。大導演張藝謀在這方面就顯得老謀深算聰明過人。他的幾部險些為我們捧回奧斯卡大獎的東方神秘主義電影恰恰就在這方面發揮得淋漓盡致。難怪不時美國孩子在問:你們中間真的有人一跺腳就可以上房頂嗎?你們中間真的有人可以在柔細的竹子上飛來飛去嗎?美國的成年人看了張藝謀的「紅高粱」和「大紅燈籠高高掛」後最感興趣的問題大概是:紅高粱里的「爺爺」在酒缸里小便後,真的能釀出好酒嗎?用一種烏黑髮亮的木頭持續地敲打足底,難道真的能比我們的「威而鋼」還管用嗎?

我們這一代人成長在中國現代史上文化最為荒蕪的歲月里,幾乎是在一種青黃不接的貧瘠文化氛圍中度過了自己的童年和少年。在我們童年的街道上,單調呆板的蘇式建築外表到處書寫著血紅色的毛澤東語錄,沒有足夠的圖書、電影和電視節目。物質的貧乏使人們唯恐一日三餐得不到穩定的供應。

記得有一天,我和幾個少年夥伴們坐在公路旁邊巨大的水泥管子裡閒聊。不知道那個小夥伴提出一個奇怪的問題:「你們說,毛主席他老人家每天都吃什麼呢?」在那個既沒有東坡肘子也沒有水煮魚的年代,我們這些無知的孩子能想到的大概就是紅燒排骨和番茄雞蛋了。當我們爭論得面紅耳赤的時候,突然感到一種莫名其妙的恐懼,因為我們開始意識到這似乎是一個多少有些冒犯神靈的問題。我們開始互相保證:絕不把今天大家在這個冰冷的水泥管子裡講的話出去亂講。

不過,這個世界上的確有腦後天生長有反骨的人。我們同齡的朋友中就有一個。有一天,當此人騎著自行車經過天安門前那幅巨大的毛主席像前時,他提出的問題更為大膽和絕妙:「你們看,毛主席梳的頭到底是分頭呢?還是背頭?」這個人的名字叫王朔,他對權威的調侃和挑釁的技巧似乎生與俱來。30年後,他終於被南方的一家有影響的報紙評為20世紀中對中國產生影響的公共知識分子之一,儘管他在自己的文學作品中屢次對知識及其分子進行過無情的嘲弄甚至謾罵。

尼克森離開北京後,一個關於尼克森在故宮偷竊國寶的離奇故事在京城裡不脛而走。故事說的是:尼克森在參觀故宮時,趁人不備將一個當年慈禧太后珍愛的國寶放進了自己的大衣口袋裡。此後,尼克森無論走到哪裡,這件大衣始終不離左右。其實,中國人注意到了尼克森的盜竊行為,但是由於尼克森的特殊身份,中方不好直接向尼克森討要這個國寶。後來,周總理巧布了一條妙計:在上海時,請尼克森觀看中國的魔術節目。讓魔術師在舞台上先將一個頗為相似假國寶在手中變為烏有,然後魔術師再當場從尼克森的大衣里將真國寶取回。這樣既使得國寶完璧歸趙,又維護了外交上的禮節和尊嚴。故事顯然是杜撰和荒誕的。但我發現周圍的人們卻熱衷於相信這是真事。人們從中似乎可能得到一種莫明其妙的內心平衡。

尼克森離開北京後,的確到了中國最大的工業城市上海,並他沒有去看魔術表演,而是去看了南京路。

在中國人的人群里,上海人做事情似乎總是比別人顯得精細和獨到。尼克森到上海時,上海人沒有採取像北京市那樣的堅壁清野萬人空巷的愚蠢做法,而是真正做到了既不卑又不亢。著名作家余秋雨在他的封筆之作「借我一生」一書中,對這段歷史有著精彩的敘述。據他回憶,尼克森到達上海之前,類似他的父親這類有問題的「打倒對象」,在尼克森到上海期間必須接受單位的控制。其他人相對比較自由。但他的母親則和很多成年人一起被派去「占領南京路上的每一個窗口」。政府的理由是:「尼克森的車隊要經過南京路,一要防止有人向尼克森開槍,二要防範有人與尼克森車隊聯繫,車隊裡有大量的美國特務」。因此需要像調防一樣將別處的居民派到南京路的每一個窗口。這樣做不是出於對他們的信任,而是看中了他們對南京路的陌生。因為陌生會構成安全制衡。

余秋雨的父母親在那一天同時出門上路了,是因為尼克森的到來。

在歡迎姿態方面,上海人更是別具匠心。南京路兩邊的窗戶只准許打開三分之一,其他的三分之二要關閉。打開的窗口旁邊要特意安排人向尼克森的車隊揮手示意。但是不能把手伸出窗外,這樣會顯得過分熱情,因為他們是帝國主義分子;但又不能不揮,因為他們是毛澤東請來的貴客。余秋雨的母親回憶說:「居民委員會主任已經作過示範,不伸手臂,只伸手掌,小幅度地慢慢搖擺。面部表情不能鐵板,也不能太高興,而是微笑」。(見「借我一生」,余秋雨著,P244)

那天下午,尼克森的車隊注意到南京路上窗戶旁邊擺手微笑的人們了嗎?尼克森本人和他的隨行人員對南京路的觀感如何呢?似乎沒有人知道。

但余秋雨似乎從那半開的窗口發現了什麼,他用自己那獨特和細膩的文字寫到:「我更不知道,這些稍稍打開的窗,這些輕輕擺動的手,正為中國預示著一種未來。開窗容易關窗難,只要啟開了一條小縫,就再也難以徹底閉合。開放——這個再普通不過的詞,將成為這片土地的再生秘訣」。

事實證明,我們國家以及我們每一個人後來的命運,都將與這兩個字密切相關。

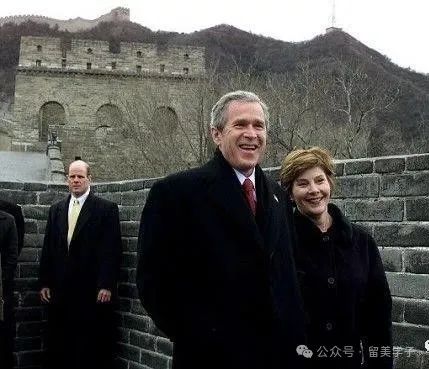

2002年2月21日,小布希來到北京

2002年2月21日,也就是尼克森總統訪問中國的30後的同一天,另一位名叫喬治. W.布希的美國總統來到了中國。兩位共和黨總統相距30年同一天抵達北京,西方觀察家指出,這樣的安排顯然是經過悉心部署,絕非偶然。

布希發現,過去的30年裡中國已經發生了太大的變化。中國政府極為自信地邀請他來到清華大學為學生們發表演講。在不久後將晉升為國家最高領導人胡錦濤的面前,布希顯然是要利用這個機會向中國的年輕一代銷售他所崇拜的美國價值。但他的推銷方式不乏講究了一些東方的含蓄,他自然要提到自由女神、三權分立和宗教保護,但他更提到了中國自古以來的寬容傳統,還特意引用了中國已故領導人鄧小平的原話,來闡述自由與民主的價值。他似乎希望通過這樣的闡述方式來表達:自由與民主,並非美國輸出的「軟商品」,而是人類普適的價值觀。

布希在演講中,對中國的發展變化表示讚賞與驚訝。其實他在演說當天下午登臨長城時說的一句話更能表達他的這一心緒,他說:「長城依舊,中國卻已今非昔比。」

不過,一位名叫信懷南的美國華裔著名專欄作家曾仔細研究了當年尼克森和小布希在中國的演講稿,他吃驚地發現,在兩個人的演講稿中,有一個英文單詞被不約而同地漏譯了。

這個詞就是 INDIVIDUAL,這個詞在字典上解釋為:個人。

其實,這的確不是一個簡單的詞。幾乎在整個二十世紀,正是這個簡單的詞語造成了人類意識形態的巨大分歧。一派認為它是洪水猛獸,萬惡之源;另一派則認為它是天經地義,神聖無比。事實是,崇尚權力集中、政治禁忌、集體主義的東方民族和崇尚個性自由的西方民族都在這個詞語面前陷入過自己的精神盲區。在美國社會裡,也曾經出現過對共產主義烏托邦思想的粗暴壓制。而在我們中國社會很長的一段時間裡,任何與個人主義連結的東西,正是神聖的革命話語要徹底剷除的。多少年來,雙方都開始了不同程度的反省。

多少年後,我們漸漸發現,在今天的社會現實里,「毫不利己、專門利人」的大同思想是幼稚可笑的,講這個話的人,不僅自己做不到,反而最終自身變成了一個性格鮮明的個人主義者。在生前,他就執意要給周圍所有人的身上都留下自己個人的印跡;在他不可思議的晚年生活里,他考慮最多的,並不是人民大眾的疾苦和溫飽,而是世人在他的身後可能對他個人的功過評判。他將自己可以接受的評判結論(比如一個百分比例)事先確定,然後將試圖對此發起挑戰的人們打入萬劫不復的地獄。

幾點感悟

據前美國總統尼克森的日記回憶,40年前的1972年2月28日,是他結束那次獲得巨大成功的「改變世界的一周」的中國之行的最後一天。他在上海虹橋機場登上「空軍一號」之前的某一刻,內心似乎有一種難以言表的憂慮。他憂慮什麼呢?中國的大門似乎是被他打開了,但是在他離開這個國家以後的時間裡,他本人以及他所代表的美國將如何與這個意識形態截然不同龐大國家相處呢?在這個地球上,這個歷史悠長並擁有世界上最多人口的國家將來會變成什麼樣子呢?

從那一天起到現在,四十年的時間裡,中國發生了翻天覆地的變化。尼克森當年訪華時看到的中國,還是一個「文革」中的中國,那是一個高度封閉、行為荒誕、人性壓抑和命運悽美的時代;今天的中國,則是一個經過改革開放後的八仙過海、人慾縱橫、信仰多元和眾生萬象的中國。正如寫過小說「活著」的著名作家余華所描述的,在這個歷史過程里,國家、社會和人都發生了巨變。這樣的變化,在西方,從中世紀到現代工業社會的歐洲,要經過400年發生發展期。而在中國只用了短短40年。人類文明史上的兩個極端,都被很多中國人所經歷了。類似我們這個年紀的人們,經歷或目睹了「瘋狂文革」和「改革開放」兩個反差極大的時代,經歷了中國歷史上最集中和最大的變化。其中的大部分記憶已經成為了我們人生的重要部分,我們的命運、經歷都與這個時代的變化息息相關。

2011年夏季的一天晚上,我在美國CBS(哥倫比亞廣播公司)的晚間節目裡,看到一位著名的脫口秀主持人採訪著名的外交家基辛格博士。談論的內容是有關中國的話題。

主持人以搞笑的方式問基辛格先生:「博士,先問你一個問題,當年那個中國的大門是你最先打開的,對吧?」基辛格謙虛並客氣地回答說:「哪裡哪裡,我只是這件事的主要參與者而已」。主持人:「你知不知道?在這件事上,你犯了個重大錯誤?」基辛格:「這話怎麼講?」主持人:「你把這個門打開後忘記關上了!你知道不知道?」(基辛格和台下聽眾大笑)

這些年裡,總有很多美國朋友充滿好奇地問我,為什麼中國這樣一個曾經是貧窮不堪的國家可以在短短的幾十年裡時間裡變成今天如此富有和繁榮?說老實話,我也不知道如何確切地回答這個問題。如果一定要讓我告訴他們一個中國經濟成功的所謂「秘訣」,我想,那應該就是「鬆綁」兩個字。不難想像,十幾億被鬆了綁的中國人,如果把他們放在這個地球的任何一個類似的角落,其迸發出的巨大創造力,一定會震撼這個世界。如果有些人一定要說其中有一個「中國模式」的話,那也許就是,在中國這塊土地上,由於政策、制度和資源配置的失誤而受到長期壓抑的正常人性慾望和經濟增長潛能,在這幾十年的改革期間爆發出來了。我不贊成有些人把這一切歸功於「大國集中力量辦大事」和「國有企業占壟斷地位」的說法,因為這種說法無法證明,同樣是在「高度集中和壟斷」的「計劃經濟時期」,為什麼「國民經濟幾乎到了崩潰的邊緣」。

當然,經過改革開放後的中國,今天又一次面臨複雜多變的國際、國內矛盾。眼下,大概也沒有什麼人可以給這個已經擁有13億人口、經濟總量已經居世界第二的大國開出一勞永逸的靈丹妙藥。我以為,如果有的話,恐怕也只有兩個字:「開放」。我相信,中國千百年遺留下來的頑症,並不一定只能依靠中國土生土長的地方性藥品來醫治。近百年的歷史發展表明,這個國家在與世界接軌的過程中,是有希望實現根本的社會變革的。換句話說,當這個國家的人們經過「第一次鬆綁」已經在衣食住行方面獲得了基本的滿足的話,那麼,為了形成經濟和政治體制的良性循環和可持續性發展,這個國家的人們是否還期待著在個人尊嚴、自由、科技創新、制度改革以及社會公平等方面獲得「第二次鬆綁」?

不少同齡人說,他們至今還不知道應當賭咒還是感激那段荒唐的歲月。但對我個人而言,我始終對1972年2月21日自己生日那天遭遇的困境耿耿於懷。人們會嘲笑說,你這點委屈和那些在動盪的年月里慘遭迫害的人承受的苦難相比簡直微不足道。其實,這種說法恰恰是我們的悲哀之處。無論人們說當年的禁閉與荒寒在某個特殊歷史階段內上是如何真實合理,無論有多少理由為創造這禁閉與荒寒的領袖們辯護,我還是不得不說,禁閉與荒寒並非人類生活最根本的奧義所在,至少,不是生命的全部奧義。有人可以說,做一個中國人就不得不承擔許多中國式的屈辱與痛苦,但我們今天對這一切進行描述和反思,即便是微不足道的生活故事,恰恰在於對這一切非人因素的抵制與抗議。今天我們要做的,是盡力在禁閉中創造光明,在寒冷中創造溫暖,對人性的創傷和扭曲進行療救和撫慰。

如今,的確還有些口口聲聲懷戀文革歲月的人。事實上,假如真的讓他們再回到那個封閉貧寒的年代,回到那個使用糧票、布票、肉票和肥皂票的年代,回到那個禁止出國、限制徒遷和夫妻兩地分居的年代,估計首先不答應的還是這些人。遺憾的是,無論是由於有意的遺忘還是無意的「被遺忘」,那些一天到晚想再次發動一次所謂「文化大革命」的人還是屢見不鮮,在他們的周圍常常不乏荒唐的言行以及盲從的追隨。

作為普通人,我們終將淡忘那些深沉幽暗的日子,年輕的一代人也終將失去傾聽這類不愉快回憶的耐心。儘管誰都無法預知未來,但我們還是願意默默地祈禱,在今後的歲月里,無論任何政治人物的匆匆往來或喜怒哀榮,都不要再去打擾那些普通人安詳的生活。一個最低限度的要求也許只是:讓人們可以無憂無慮地選擇任何一個靜謐的夜晚,家人或朋友們共同圍著一隻小小的紅燭,為我們的中間每一個人盡情地賀歲祝福。

作者近影

周大偉,江蘇無錫人。先後畢業於西南政法大學法律系(1983年)、中國人民大學法學院(1986年)和美國伊利諾大學法學院(1993年)。曾任美國哥倫比亞大學法學院、美國加州伯克利大學商學院特邀訪問學者。1980年代中後期曾在中國人民大學法學院任教。

目前在中國和美國兩地從事法學教研工作以及企業投資顧問業務。擔任中國社科院法學研究所特聘研究員(教授)、北京理工大學法學院客座教授、中國科技法學會理事。《中國新聞周刊》《法制日報》專欄作家,在共識網、愛思想網等學術網站列有特邀專欄。著述甚豐。