作者前言:本來這是筆者正在寫的一篇文字的部分內容,甚至是很小的一部分,還不涉及實體的觀點,但沒想到寫嗨了,竟然鋪張揚厲成了很長一段,如果全部保留,會讓那篇文字顯得像個肢端肥大症患者。我又不忍心把這段辛苦寫出的東西一刪了之。所以退而求其次,就把它單獨敷衍成一篇文字吧。

(一)中美之間,單挑還是群毆?

時下,美國朝野對中國(People』Repulica ofChina)的定位已經從戰略競爭對手向戰略敵人轉變。不要小看其後果。美國這種體制的國家,定性的改變會程序性的導致一系列政策的改變,很多塵封已久的用於對付「敵人」的法律手段會成為趁手的工具。而且朝野共識的形成過程,也類似於一次全民的戰前動員。

美國也不再滿足於僅僅對中國進行戰略遏制,而是遏制加削弱。而美國遏制削弱的重點之一是對高科技的封鎖。在人類已經邁入AI時代的今天,美國必然對支撐AI技術的晶片及相關的設備、原材料的對華出口進行管制。

而且美國不會跟你一對一單挑,它會充分利用自己的盟友體系,對你進行群毆。

對中國的遏制削弱,肯定也會反噬性的影響美國的經濟,但因為中國不掌握關鍵行業的卡脖子技術,生產的工業製成品可替代性很高,其影響可能僅限於中低端製造產品可選擇範圍縮小,以及跨國企業無法再從中國賺取利潤。當然對於其盟友,如日德韓影響會大一些,對他們來說,中國既是他們生產的高科技設備的需求方,也是某些關鍵資源如稀土的原材料供應國。但筆者認為,只要美國遏制削弱中國的意志足夠堅定,給予盟友的壓力足夠大,日韓這些盟友最終都會選邊站隊美國。因為美國對盟友的「羈縻」力就像一張碩大無朋的天網,疏而不漏,即便偶爾有疏漏,也能迅速填補上,而且能通過懲戒杜絕再次發生,比如1980年發生的東芝出口蘇聯工具機事件。

(二)美國對盟友超強的「羈縻」力原因何在?

個人以為,美國對盟友的「羈縻」力,自有人類歷史以來,還沒有一個國家能達到這種出神入化登峰造極的水平。它借鑑了羅馬同心圓的盟友分層體系,最核心的是英國,其次是加拿大澳洲紐西蘭以色列,然後是德法意波蘭這些北約國家,日本與韓國也在這個圈層內,然後是亞非拉一些衛星國,最外圍的是沙特約旦這些中東國家。

英美特殊關係是美國全球戰略的基石。兩國的主體國民在種族、文化、語言方面都相同,有天然的親和力,又有曾經宗主國的歷史淵源,當英國自覺讓出全球領導權時,雙方是自然的盟友,沒有哪個國家可以離間它們。只要英國堅定地站到美國一邊,加拿大澳洲紐西蘭都會接著站隊。美國主導的這個同心圓就可以按照美國的意志醞釀出一場颶風的暴風眼,德法意日韓這些外圍一點的盟友都會漸進地被裹挾著參與進來。從而形成一場摧枯拉朽的颶風。

美國之所以有這麼大的影響力,是藉助了其盟友的力量。西方已開發國家雖然他們之間也有各種矛盾和意見不和,但是他們的基本價值觀是一致的,當美國要削弱的勢力妨礙了他們共同價值觀的時候,這些已開發國家就會形成合力,並帶動與他們關係友好的衛星國共同形成不可抗拒的力量。

『「王道型」霸權』美國對盟友爐火純青的「羈縻」力,個人以為根源可能在於它踐行的是一種「王道」型霸權。此「王道」型霸權,追求一種「我好你也好」的非零和博弈的思想,有別於弱肉強食時代純靠武力維持的傳統霸權。力量只是美國主導國際政治的基礎,而不是它動輒訴諸的手段,特別對於盟友更是如此。即便對它認為的戰略競爭對手,美國作為戰後國際秩序的建構者,也基本遵循在既有規則之內競爭的原則。甚至對於它認定的敵人,如果矛盾沒有激化到需要戰爭解決的地步,它一般也不會訴諸非常規的手段,直接以叢林思維來絞殺對手。

「國際秩序「建制派」的行為模式」美國作為戰後國際秩序的主要建構者,它肯定是該秩序的受益者,而且是最大的受益者。但美國有些政客,以做生意的短期損益思維來看待國際秩序對它的利弊,無視既有國際秩序給美國帶來的戰略和潛在收益,試圖把美國打扮成現有國際秩序的受害者,認為整個世界都在占美國的便宜,是相當矯情浮誇的民粹之舉。

美國作為國際秩序的建構者,為美國利益計,它也必然是國際秩序的「建制派」。得益於這種「建制派」的非極端心態,在大部分場合,美國處理外交關係很好地保持了一種彈性,完全是遊刃有餘的超級大國心態。這是它最讓其他國家敬畏的地方。美國的多數政客很清楚,美國再強大,如果沒有盟友的支持拱衛,它主導國際政治至少會事倍功半,所以美國用了大量精力來處理與盟友之間的關係。

『義利兼備的平等交往』對自己的盟友,美國基本是本著一種長期交往平等交往的心態來構建關係。這種關係既不是霸凌的,也有別於天朝上國那種要面子不要里子的宗藩「朝貢-回賜」關係。在兩國民間層面,完全是按照國際私法的規則來交往,在平等的商業規則之下交往,雙方無非都是發揮自己的比較優勢,不會導致單向利益受損的局面。因此民間交往可以長期維持,甚至越來越密切,從而又成為維護兩國關係的基礎。另外,美國在戰後高瞻遠矚,啟動馬歇爾計劃,對歐洲的重建進行援助,而且還開放自己的國內市場。出於抵制共產主義擴張的需要,特別在韓戰爆發後,也開始扶持日本,力圖把日本建成遠東之錨。很難想像,如果美國的盟友都是亞非拉的窮哥們,它的科技水品和經濟會發展到現在的程度。己欲立而立人,不只受道德驅使,其中更浸透著美國作為戰後秩序主要締造者的遠見卓識,是符合美國國家利益的。對此,甚至不能簡單的以培育消費市場來解釋,這是一種更高維的戰略需要。馬歇爾計劃在實踐層面,是高度理性的,又保證援助的每個項目幾乎都獲得了很好的回報。據說鄧小平先生曾說過如下一層意思:戰後凡跟著美國走的都富了,凡跟美國作對的都很窮。鄧先生能超越意識形態的桎梏指出這點殊為不易,但作為政治人物的他,不會說出這幕後的真正原因。

『對威權盟友的不苟且外交』美國的經濟援助與市場開放固然給盟友發展提供了助力,但對盟友發展最大的推動力量在於美國的價值觀外交。這是美國外交理想主義中最得民心的一面。事實上,除了伊斯蘭國家,跟著美國的不僅都富了,而且多數已經成為憲政民主國家。美國在盟友的民主化進程中起到了示範鼓勵懲戒矯正的作用。這才是美國對盟友發展最大的助力。

一個國家一旦民主化,並建立起穩定的憲政秩序,成為已開發國家是水到渠成的,只是時間長短,幾乎沒有例外。本質上,國家的發達是國民生活在文明中的必然結果,發達是一種文明的生活方式。

推進盟友的民主化,如果狹義短視地理解美國利益。對美國來說未必是有利的,因為獨裁與寡頭政府是更容易被控制和影響的,也更容易讓渡國家利益。但美國的選民討厭獨裁寡頭,所以即便美國的政客親近獨裁政權,也要批評其人權狀況,而對於民主政權則沒有這些顧慮。

如果對利益的理解採取更寬闊長遠的視角,美國促進盟友的民主化對它也是有利的。

一個國家剛剛民主化時,往往伴隨著民族意識的提高,這是非常自然的現象,無需恐慌。民主化本身就伴隨著現代民族國家的建構,如果沒有這個過程,前現代國家的某些部落特徵會存留下來,人對國家的認同感是打折扣的。國民如果對國家認同感不足,可以有法治,但鮮有能真正現代化的。這一點特別在民主制度建立之初顯得尤為重要。愛國當然不應也無法強制,國家也不應成為新的偶像,但愛國的自然情感的確又可以幫助國家順利打通制約發展的任督二脈。其實愛國情感無需特意的培育,這個國家只要真正是民有民治民享的,政治共同體意識自然就產生,政治清明順理成章。民主政體下的憲政秩序是民有民治民享的充分且必要條件。

因之,民族意識的提高,以及由此帶來的短暫的眾聲喧譁,是民主化後必經的階段,看上去會有點躁狂,會有懟天懟地的狂熱,但一旦憲政秩序建立起來,它會慢慢冷卻下來,整個族群會變得更溫和理性。如果以一種悲憫的眼光看,這短期的民族主義躁狂實際是一個族群政治權利長期被壓制剝奪,處於長久失語狀態,在壓迫性力量被移除後的生理補償機制。

而族群一旦溫和理性起來,就能認識到繼續與美國站在一起是符合國家利益的。韓國就是一個典型例子。

對於如何處理與處於威權體制下的盟友的外交,最能體現出美國對盟友的「控制」力,體現出它外交原則性與靈活性兼具的特徵。對於威權盟友對國內民主力量的打壓,對人權的迫害,美國並無為了雙方外交大局的苟且沉默,而是坦率的批評施壓,給受迫害者以庇護,同時又能讓對方不至於投入敵對陣營的懷抱。其中的分寸拿捏,可以作為教科書使用。美國這種不掩飾分歧,光明正大地對威權盟友施壓矯正的做法,是相當智慧的。這種暫時的外交齟齬反而能提高雙方關係的韌性,同時又維持了美國的道義形象,爭取了對方民眾的認同和親近感,夯實了雙方關係的根基,無形中也擴大了美國的迴旋空間。

美國能遊刃有餘地做到這一點,歸根結底還是得益於三權分立與制衡的民主憲政體制。

『附加條件的援助』在引導一個國家向自己期待的方向改變時,美國也使用經濟援助的手段。但美國或者它主導的國際經濟組織如世界銀行(WB)、國際貨幣基金組織(IMF)對受援國施以援手時,無論對盟友還是第三世界國家,都是附條件的,從不恣意撒幣。從美國的國內政治來說,這本來就是對納稅人負責的應有之義,美國援助的資金都來自於納稅人的稅款,代表納稅人的眾參兩院議員當然有權力提出援助條件。這種條件既有道德性的,也有國家利益導向的。比如要求對援助的分配使用遵循公開透明原則,要尊重人權和體現法治,同時要保障美國人和美國企業的正當權益。而且這些要求並非僅僅做一個姿態,多數時候美國會將援助分階段進行,甚至直接參與終端的監督審計,由階段性目標的實現來決定下一階段的援助。

至於WB和IMF的援助條件,主要由組織章程和主要出資國所提附加要求組成。基本上都是要求受援國進行市場化改革,向外資開放壟斷性領域,有鮮明的國家利益關切。

美國是把援助作為改變和塑造受援國的手段,一是道德塑造,讓其更透明,更尊重人權和法治,二是要求放寬市場准入門檻。這兩個目標都符合美國利益,事實上也符合受援國國民的利益。

(三)結語

美國與其盟友交往時,沒有那種托大的心態,更沒有「我罩著你」所以有資格對你頤指氣使的江湖習氣。在尊重盟友的同時,又保持著高度的戰略引導能力,引導盟友自覺進入自己的外交軌道。美國是那種既能尊重你,也能很好地領導你的天生領袖角色。美國與其盟友的政治領導人,無論為表演還是形成了習慣,一杯可樂,一個漢堡就可以聚在一起,務實的推進雙邊和多邊關係。

如果說在國際政治方面,美國與盟友之間是親近程度不同的同心圓體系,那麼在經濟方面,美國則與不同的夥伴分別建群,比如NAFTA、IPEF、TTIP、CPTPP等,通常情況下美國是所有群都參與且主導的國家。這就使得它任何一個盟友,都無法承擔與美國戰略背道而馳的代價,因為那意味著你就被排除在任何圈層之外。在一個全球化時代,這意味著什麼不言而喻。

美國通過自己深思熟慮的布局,已經搭建起了盟友離不開它的網絡,形成了一種「譬如北辰,居其所而眾星拱之」的局面,沒有世界大戰那種烈度的地緣政治巨變,美國超然的地位很難撼動。而且美國的憲政民主體制,保證了它行為的高度理性,美國有羅馬的國際領導地位,但不會出現羅馬演變為帝國後荒淫無道的皇帝。民主制度本身就是一種精英選拔制度,從古典政治學來看,抽籤是導向平民政治的,而競爭性選舉導向貴族(精英)政治。美國這種能集合精英智慧,又具備快速反饋機制和糾錯能力的體制,對任何專制、獨裁、寡頭、威權、極權政府都能形成一種制度碾壓。

美國執世界科技之牛耳,教育科研體制先進靈活,全世界優秀學生都願意到美國學習,而有抱負的學者往往都願意去美國搞科研,所以美國對世界科技精英有強大的虹吸效應,這又保證了美國不會因人才匱乏而衰落。迄今為止,還看不到美國衰落的跡象,美國仍然處於上升期。其作為唯一超級大國的局面會長期持續。

美國在國際政治中的主導角色,是多種因素造成的,自身地緣政治條件和資源都天賦異稟,而且世界主要國家除中日韓印度之外,都屬於白人基督教文明圈,這是它建立盟友同心圓體系的先天條件。而且美國的國際領導角色是歷史形成的,有道德正當性,在兩次世界大戰膠著時參與進來,並改變雙方的力量對比,成為主導戰爭勝負的關鍵,所以美國它不是作為對既有國際秩序挑戰的一方,它在眾望所歸時克服孤立主義的情緒介入,依託令其他國家難望其項背的綜合國力,其體制使得它的決策審慎而且明智,步步為營。二戰後的國際秩序又是它主導建立的。

行文至此,筆者自然會想到自己的國家。筆者以為,無論中國未來是什麼樣的體制,中國都不太可能成長為像美國那種國際政治主導型的國家。中國的地緣政治條件,資源稟賦,世界政治的既有格局,東亞陰柔文化的特徵,決定了中國在國際政治中的上限。我們對自己的定位應該理性清醒。

從國家利益計,在國際政治中,中國應當扮演一個對美協調的角色,秉持助善不助惡的原則,在美國不正義時批評但不杯葛它,在美國主持正義時協助它。中國最要緊的是把體制理順,將體制真正奠基於人民主權的原則之下,然後專注於解決國內問題,固本培元休養生息,做一個獨立自主,不恃強凌弱,堅持睦鄰友好同時又具備正義品格的國家,所謂的正義品格首要的就是尊重人權保障自由。這樣的中國,成為已開發國家是順理成章的事,這樣的中國,沒有哪個國家有能力遏制,也沒有哪個國家有足夠的意志來遏制。

2024年5月6日

本文作者劉書慶為中國著名人權律師,資深公益律師。

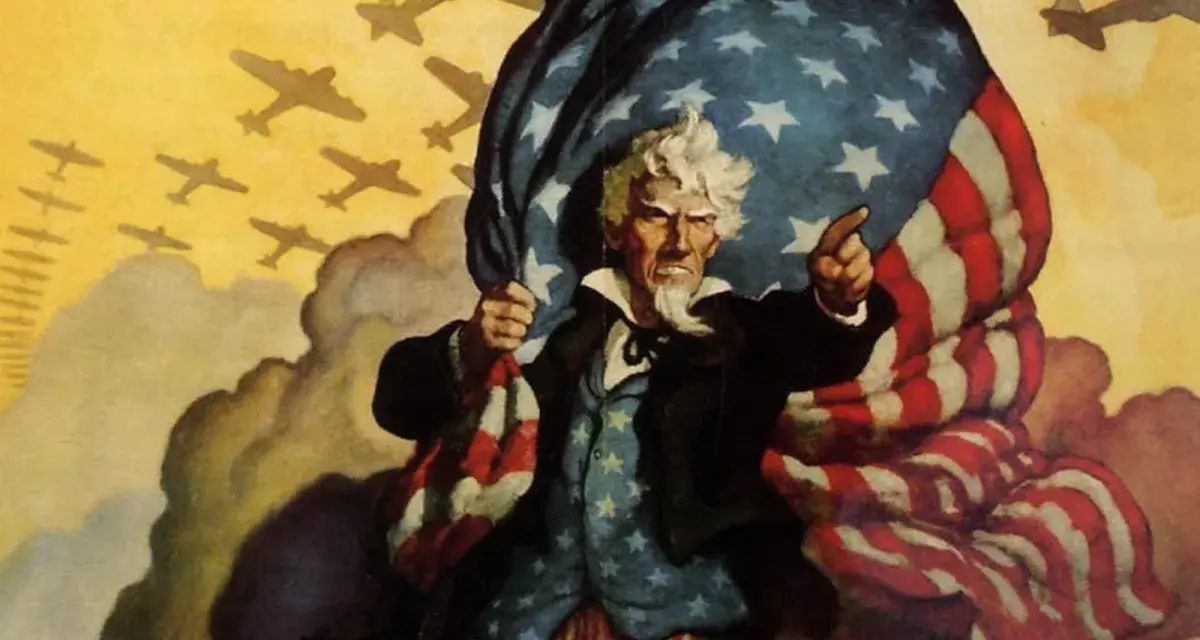

題圖來源:亞洲時報 Asiatimes.com