隨著科技持續進步,武器系統發展腳步在第二次世界大戰後不斷加快,冷戰時期美國與前蘇聯的太空競賽,更進一步將世界強權間競逐的場域延伸至地球之外,隨著發射技術的成熟與商業化,全球定位系統(GPS)、衛星通訊也日漸普及,但在此同時,各國太空資產面臨的威脅也不斷升高。

近年來,包括俄、中等國家積極研發具有訊號阻斷能力,或物理殺傷力的太空武器系統,讓太空中的情勢趨於複雜,且事實上,在俄烏戰爭硝煙四起的同時,雙方訊號戰與網絡戰也悄然無聲地登場,因此在關注各種技術與應用發展的同時,各國對於「太空戰爭」爆發的擔憂也與日俱增。

衛星通訊若遭破壞 影響層面甚廣

在無線通信技術的發展,以及具有包括涵蓋範圍廣、不受地理型態影響等特性的推波助瀾下,目前包括對於交通甚為重要的全球衛星定位系統(GPS)、各國的電網、運輸以及銀行系統,都與人造衛星的運作有高度關聯,因此,一旦衛星通訊遭受阻斷或干擾,包括航空、航運以及事涉敏感的軍事指管系統、精準打擊武器系統都將大受影響。

根據英國相關機構的估算,若包括全球衛星定位系統在內的「全球導航衛星系統」(Global Navigation Satellite System,GNSS)運作停擺,每1日都將造成英國整體經濟約14.2億英鎊(約584.9億元新台幣)的損失。

全球各國爭先部署 太空資產知多少

根據美國「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists,UCS)統計數據,目前全球共有90個國家在太空進行任務,且對太空領域的挹注也不斷增加; 美國則不斷提升太空軍(Space Force)的預算,從2021財年的154億美元(約4985億元新台幣)調升至2024財年的303億美元(約9808.1億元新台幣),漲幅將近2倍,凸顯美方對於太空領域軍事能力的重視。

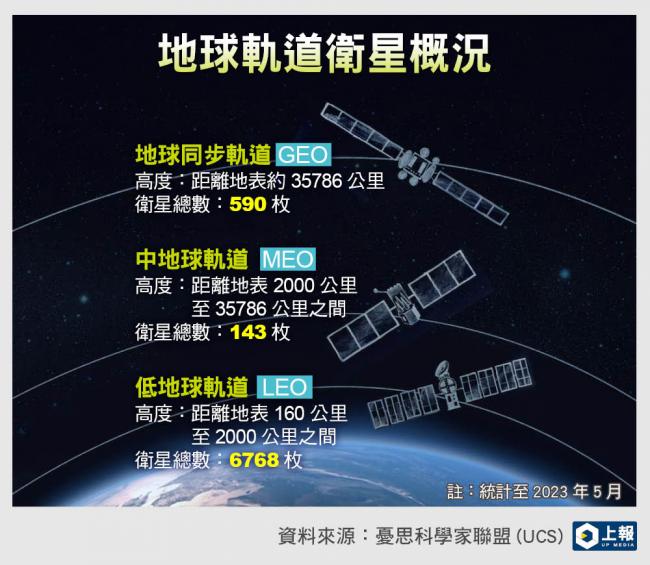

此外,澳大利亞也在今年4月宣布在新年度的國防預算草案中,將包括大規模對太空領域的投資; 於此同時,全球在2023年發射衛星,進入軌道部署的數量也創下歷史新高,截至2023年5月,各國總計有7560枚衛星在地球軌道運行,其中美國就有5184枚,排名第2的中國則有628枚,俄國以181枚排名第3,屬於其他國家的衛星則有1572枚。

除此之外,根據目前各國計劃,在2031年之前將有超過2.45萬枚衛星被送入軌道運行,其中商業衛星約占7成左右。

大國之間的反制太空資產競賽

雖然反制太空資產的手段迄今存有廣泛爭議,但其發展卻可溯及冷戰時代的美蘇太空競賽,前蘇聯於1957年10月4日率全球之先,發射人類首枚人造衛星史普尼克1號(Sputnik)之後,美國就已展開反太空資產的相關測試,以期削弱前蘇聯太空領域的發展。

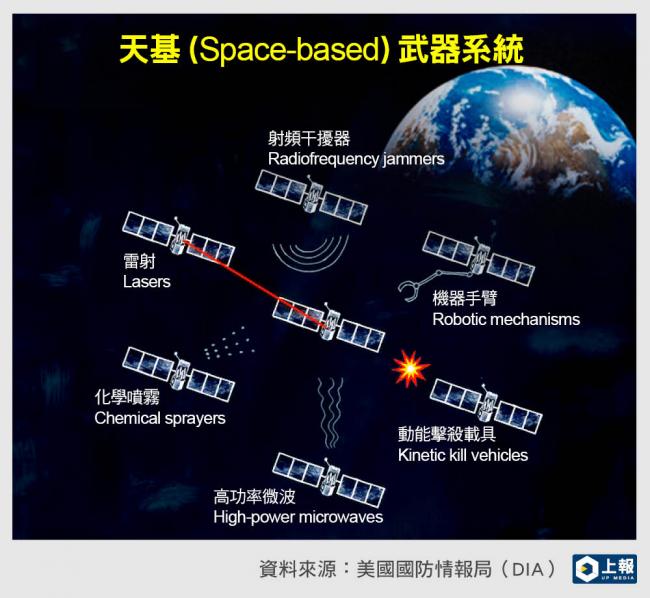

因此,分析人士認為在前蘇聯於1991年解體後,美國已成為全球各國在太空場域,擁有最強大軍事相關能力的國家,俄國與中國則試圖透過其他領域的能力發展,抵銷美國在太空所擁有的優勢。 印度德里智庫「觀察者研究基金會」(Observer Research Foundation)旗下的安全、戰略暨科技中心主任拉賈戈帕蘭(Rajeswari Pillai Rajagopalan)指出,發展包括反衛星武器在內的太空反制手段,「能有效削弱對手透過天基(space-based)資產所架構出,包括通訊、導航或是指管與後勤等能力」。

有鑑於此,拉賈戈帕蘭表示「阻絕美國動用太空資產,在地面傳統軍事衝突取得任何優勢」,就成為俄、中發展反制太空能力與戰略最重要的驅動力。 根據美國智庫「世界安全基金會」(SWF)今年3月所發表的年度報告,據信俄國已重拾前蘇聯時代所發展的反衛星研究計劃,其中包括由航空器搭載的空中雷射系統,藉此阻斷衛星對地面偵照的任務; 中國則在2007年就公開宣示發展反制太空資產能力的企圖,並且發射飛彈將該國一枚老舊氣象衛星擊落,打破了全球各國在冷戰結束後,避免以飛彈威脅衛星運作的默契,也引發包括美國、印度與俄國跟進,紛紛藉由執行類似任務展現嚇阻力。

太空反制手段

目前在地球軌道運行的衛星,基本上分為「地球同步軌道」(GEO)衛星,以及「中地球軌道」(MEO)衛星以及「低地球軌道」(LEO)三類,分別在距離地表不同的距離運轉,由於國際之間對於衛星運行以及競爭的規範並不完備,因此太空資產運行的責任與權利甚為模糊,英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(RUSI)分析師蘇斯(Juliana Suess)就表示,目前除了地球同步軌道之外,其餘高度的軌道已過於擁擠,使各國之間出現競爭的局面,且衛星達到壽限停止運作之後,形成的「太空垃圾」與碎片,正嚴重影響其他太空資產的運行,加上各國競相發展太空反制能力,都不斷提升太空領域的緊張程度。

根據澳大利亞廣播公司(ABC)進行的整理,目前太空武器可分為三大類別,主要分為在運行軌道攻擊太空資產、以太空系統攻擊地面目標,以及在太空摧毀處於次軌道飛行階段的飛彈等。

1.軌道捕捉與綁架

首先,攻擊太空資產的方式包括了「捕捉」(grappling)與「綁架」(kidnapping)等,中國的「實踐二十一號」地球同步軌道衛星,在2022年被發現使用其所搭載的機器手臂,抓取另1枚體積等同於雙層巴士的衛星,並將其移入被稱為衛星墳場的漂流軌道之中,雖然中國方面表示該衛星主要任務是在「測試並驗證移除太空碎片的技術」, 但同時也引發各國對於該類系統進行「軌道捕捉」(orbital grappling)任務的質疑。

美國智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)指出,諸如此類的「綁架」手段,可在不對衛星造成物理傷害、不產生太空碎片的情形下,使目標衛星失去執行任務的能力,且即便不進行捕捉,由於執行此類任務的衛星具有高度精準的移動能力,因此可透過遮蔽感測器、更動光學系統等方式致使目標衛星無法執行任務。

搭載了機器手臂的衛星,能夠以多種方式,使對手太空資產失去執行任務的能力。 (取自NASA網站)

2. 訊號欺騙與干擾

相較以物理方式阻擾其它衛星執行任務,「訊號欺騙」(spoofing)以及「干擾」(jamming)等手段成本較低,且技術也更為成熟,其中訊號欺騙便是以大量偽造訊號使目標衛星的接收器失靈,干擾則是利用地面或衛星發送電波,阻斷目標衛星接收或傳送正確訊號的能力。

在2021年,時任美國太空軍第一作戰副司令的湯普森上將就曾表示,美國衛星每一天都面臨攻擊威脅,且明確指出中、俄兩國經常以非動能手段,包括雷射、射頻干擾以及網絡,對美國衛星進行攻擊。

3. 反衛星飛彈

近年來包括美國、俄國、中國與印度等戮力發展太空任務能力的國家,都已完成反衛星(ASAT)飛彈的研發與測試,該款陸基武器由地面發射之後,透過直接撞擊或是在目標物附近爆炸的方式摧毀目標,是在戰爭狀態下對敵方所擁有的關鍵太空資產最直接的攻擊方式。

在2020年時,五角大樓就曾示警,表示中國正在囤積反衛星武器,今年稍早由美國情報社群公布的評估報告則表示,俄國持續進行反衛星飛彈的研發,目的在摧毀美國與盟邦位於「低地球軌道」(LEO)的太空資產。 此外,「世界安全基金會」所發布的報告也指出,中國正在研發可攻擊深太空(deep space)目標的飛彈系統。

無聲的太空情勢正逐步升高

分析人士認為,太空中的各種威脅已是既存事實,但國際間針對此類威脅的規範卻遠遠不足,因此英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(RUSI)分析師蘇斯(Juliana Suess)強調眼下存在「太多令人憂心的情形,卻沒有足夠的解方」。

就在今年4月,俄國在聯合國否決一項由美國與日本聯手提出、呼籲全球各國避免在太空進行軍備競賽的決議,蘇斯表示在目前競爭遠大於合作的情勢之下,全球各國短期內恐難就太空領域規範達成具有突破性的進展,衝突發生的可能性也因此持續上升。

由於缺乏規範,全球各國太空任務之間的齟齬恐將不斷增加,導致衝突的發生。 (取自NASA網站)