2009年,為了回應「錢學森之問」——為什麼我們的學校總是培養不出傑出的人才,教育部聯合中組部、財政部啟動基礎學科拔尖學生培養試驗計劃。

它的目標是在高水平研究型大學和科研院所的優勢基礎學科建設一批國家青年英才培養基地,改革拔尖人才教育的訓練和培養模式,培養世界級的科學家。

今年是「拔尖計劃」實施15周年。從1978年中國科技大學創建第一個「少年班」,到2020年「強基計劃」的提出,中國探索改革高校學術英才培養已有46年。近兩個月來,武漢大學「雷軍班」、清華「巔班」和復旦「相輝學堂」等招生計劃陸續引起熱議,也讓人們開始關注各個高校的「創新班」「尖子班」。

在「拔尖計劃」提出的同年,清華大學啟動「學堂人才培養計劃」。它的核心理念是,將「學堂班」的學生定位為「領跑者」,讓優秀的學生領跑,讓所有的學生優秀。

當創新人才成為培養目標,面對更多拔尖的同學、更高難度的課程和更早開始的科研訓練,這些進入「拔尖計劃」的學生們,並非每個人都能找到方向保持領先。有學生成為「領跑者」,逐漸確立自己真正感興趣的研究方向深入探索;有人慢慢地落在後面,成了默默無聞的普通優秀學生;也有人選擇了退出。

在過去的十幾年裡,這些班級的選拔和培養模式也在「摸著石頭過河」中反覆疊代。如何識別並選拔到最適合的具有創新潛質的人才,在以培養創新人才為目的同時,關照每一個具體的人的需求,讓所有學生發揮最大潛能,成了回答「錢學森之問」繞不開的問題。

「拔尖」

「為什麼選'姚班'?因為'姚班'最難進。很多人都會選分最高的專業,不然覺得白考了那麼高分。大部分人其實不知道自己應該選什麼。」在進入清華前,劉皓從來沒想過自己有一天會學計算機。

劉皓曾經的夢想是做一名天體物理學家。中學起,劉皓開始參加全國中學生物理競賽。他形容自己就像真正的奧林匹克運動員一樣訓練,每天至少花4個小時刷題,在假期里翻一番。

後來,劉皓成為省里歷屆比賽第一個取得一等獎的高一學生,並在高三取得金牌,保送清華大學。劉皓諮詢當時還不招收本科生的清華天文系老師,對方告訴他如果想當天文學家,不僅物理基礎重要,計算機基礎也同樣重要。在老師的建議下,他選擇簽約進入「姚班」。

在計算機系甚至整個清華,都流傳著「姚班」的神話。2004年,圖靈獎首位華人獲得者姚期智辭去在美國普林斯頓的終身教職,回國到清華大學任教。他想創立一個世界上最出色的本科班之一,縮短中國計算機領域和世界領先水平的差距。第二年,「姚班」正式成立,並被率先納入清華「學堂計劃」,全稱為「清華學堂計算機科學實驗班」,旨在培養領跑國際拔尖創新計算機科學人才。

「姚班」的神話吸引著一批最優秀的學生慕名而來。許楠在初中參加信息學競賽時就聽說過,「姚班」的錄取名單上幾乎全是保送進去的數學和物理奧林匹克競賽國家集訓隊選手,還有少數的各省高考狀元。他抱著「見見世面」的心態報考了「姚班」的二次招生。

那次,許楠參加了一場兩個半小時的數學物理聯考。當接到被「姚班」錄取的通知時,許楠的第一反應是「冒充的詐騙電話」。後來他得知,與他同屆的90多名學生中,只有少數學生通過二次招生進入。

在成為省高考狀元的那一年,張涵選擇進入清華另一個拔尖人才的聚集地——「錢學森力學班」。那裡同樣匯聚了眾多競賽得獎者和高考狀元,少數學生通過二次招生進入,每年只錄取30人左右。

「錢班」還是「拔尖計劃」唯一定位於工科基礎的試驗班,由鄭泉水院士擔任首席教授。2007年,鄭泉水向清華大學校領導提出,結合清華的力學和工科優勢,創辦一個「人才培養試驗田」,並獲得了當時在病榻上的錢學森院士的許可,以他的名字命名這個班級。

張涵選擇「錢班」的理由是,「它不限制你的發展方向」:這裡以工科為基礎,但沒有明確的專業方向,針對學生進行多學科前沿交叉創新培養。

「以科研為導向」也是「拔尖計劃」班級的最大特色之一。剛剛進入「錢班」時,張涵發現,「如果不提前預習,連跟上老師的節奏都有些吃力」。但這些課程也的確與眾不同:「老師不是在教你解題方法,而是背後的本質和理論來源」,張涵說。

同樣,當優中選優的「尖子生」進入「姚班」後,也面對的是以培養創新人才為目標而準備的前沿課程。首席教授姚期智帶領團隊為學生制定了「深耕精耕」的培養方案,融合美國麻省理工學院、普林斯頓大學等世界一流高校的計算機教育先進方法,核心專業課程採取全英文授課。

在劉皓看來,培養科學家是「姚班」的最終目標,這裡強調培養學生做研究的能力。曾擔任過普通物理和量子信息方向課程助教的一名博士生認為,「姚班」的本科生專業課程比研究生課程更為深入,目的是使學生了解這個領域的前沿,並能夠流暢地閱讀這些文獻。老師會向學生展示最近一兩年才發現的新現象,和至今未被解決的難題,激發學生思考。

許楠幾乎不缺勤任何一節課,「如果我不去聽課,我就真聽不懂了」。他認為,這些入門課程一點都不「基礎」,「姚班」的專業課進程飛快,一個學期里教授的內容遠超計算機系的課程內容。

大池塘里的小魚

儘管劉皓是通過保送進入「姚班」的大多數,但他發現自己對計算機學科幾乎沒有任何概念,有時甚至聽不懂同學的談話。遠離了天文學家這個目標的指引,劉皓第一次感到如此迷茫。

然而,劉皓並沒有在十字路口停留太久,嘗試科研成為了他走出迷茫的一條路。「姚班」一直以來都有著鼓勵學生走向科研的土壤。他開始聯繫教授,進課題組做科研。

劉皓曾在上課時獲得研究靈感,密碼學基礎課的老師鼓勵他們用機器學習破解一個密碼學的難題。起初,劉皓只是把它當作一個課程作業進行嘗試,後來越做越感興趣,科研成為「主業」,上課變成「副業」,最後花了一年多的時間,成功解決了一部分問題。

在同樣強調研究學習的「錢班」,張涵也很快找到方向。參加冬令營時,她記得在實驗室用一把雷射槍打到石頭上,再採集受到灼燒的材料,分析它的元素和含量。這讓她覺得科研很「酷」,是「動手創造的過程」,還能夠發揮很多實際價值。

張涵走上科研道路,對她來說更像是水到渠成。從大一到大四的每一步,以科研為導向培養人才的「錢班」都有具體的課程訓練,讓學生們在研究中學習。從最初在大項目中「打工」,到自主提出研究問題,張涵逐漸積累科研素養,也意識到,自己真正喜歡做實驗。

然而,相比於這些早早就能快速適應、明確學術方向並找到研究興趣的學生而言,並非每個人都能在同樣的培養模式下被激發出內生動力並甘之如飴。在「錢班」,李嫣做科研更像是「早開始晚開始都得開始」的隨波逐流。她在大一進入課題組做理論推導和仿真實驗。但真正開始後,她發現自己不僅不會做仿真實驗,就連相關文獻也很難讀懂,需要「現學」理論。

當一群拔尖人才聚集到一起,差距也隨之顯現。作為少數通過二次招生進入「錢班」的李嫣,在只有30個人左右的小班課堂上,依然覺得「能被看到的永遠是在前面的少數,後面的大多數是看不到的」。

李嫣時常感到挫敗。平時聽完專業課後,她還要自學,有時從早到晚只能做完一個作業,周末時間也幾乎全部用來學習。儘管如此,努力了一學年,李嫣的大一平均績點是3.5左右,而「錢班」幾乎有一半的學生績點接近3.8。大一過去,她越發覺得自己既沒有卓越的專業能力,也談不上有學術理想。

「大魚小池塘理論」認為,一條魚是否認為自己是大魚,取決於池塘中其他魚的大小,作為參照的同伴團隊越強,個人的學術自我概念就越低。

在許楠眼裡,「姚班」存在「真正的天才」。在讀大一的許楠對科研還沒有什麼概念,而一個同學在大一下學期,就已經以第一作者的身份,在頂級會議上發表論文。

曾是某省高考狀元的「姚班」同學告訴劉皓,自己在大一時「整個人都要崩潰」:他在過去的12年裡都堅信,「只要努力就可以有回報」。進入「姚班」後,同學仍然保持刻苦的學習狀態,「上課講一小時,回去複習三個小時」。但他發現,有人只在考前複習一周、成績卻比他還要高。劉皓認為,這種打擊讓同學的「整個價值觀都顛倒了」。

選出最合適的學生

「錢班」首席教授鄭泉水曾提過,早在「錢班」成立之前,他被一個學生的話觸動,「我們班裡只有我一個人有興趣做學術。」學生的反饋,讓他開始反思本科教育的課程內容和體系,以及如何選拔並培養真正具有創新潛質的人才。

實際上,在過去的十幾年裡,「錢班」培養方案在師生共建下經歷了幾輪疊代。他們建立了導師制,實行小班教學,構建了幾十名著名專家教授講授的講座課程,讓學生出國研修,更關鍵的,是對課程大刀闊斧地改革,只留下了高強度、高挑戰度的知識學習和實踐研究課程,教授最核心的關鍵概念和科學技術方法論。張涵慢慢體會到,這是為了讓學生們在日後的研究學習前能「扎好根」,「可以建立對學科的認知」。

最後,「錢班」確立了進階式研究學習系統,目的就是讓學生能通過研究學習,找到自己的興趣,對問題鑽研,自己能夠飛出來。

張涵也曾參與「錢班」的課程優化。她上過一節理論神經科學方面的研究生課程,本來不被納入「錢班」的「通識課程」。在張涵給老師介紹這門課的內容和難度後,這節課被補充進培養方案。

張涵認為,這種設計既能保證數理基礎,又給學生一個開放的環境,自由探索自己感興趣的領域。在做大三的科研項目時,與張涵同屆的「錢班」學生選擇了生物醫學、天體物理、算法等多個方向進行交叉研究,指導教師也來自航天航空學院、物理系、生命科學學院等多個院系。

張涵也漸漸在生物領域找到自己的方向。在學長的幫助下,張涵在大四進入麻省理工學院的課題組實習,研究微生物生態的動力學,親身體會到世界最前沿的研究在自己身邊發生。

然而,精心設計的課程和培養模式,也無法保證每個進入的學生都能保持「領跑」。教育學者仁祖利將拔尖型人才的天賦區分為兩種:校舍天賦和創造型天賦,前者也被稱為應試天賦,他認為擁有這兩種天賦的學生需要不同的課程教學。但現實是這兩類天賦學生都在同一個班級,接受同一套培養機制,在同樣的考核標準下被評價。

拔尖人才的優秀,並不一定意味著創新素養的突出,識別並選拔出具有創新潛質的人才,可能是更為關鍵的挑戰。在多年的探索中,「錢班」也在選拔方式上,有過多種嘗試。他們曾在高考前,從全國上千名高三和少數高二學生中選拔出幾十人舉辦錢學森創新挑戰營,從內生動力、開放性、堅毅力、智慧、領導力五個維度對他們進行測評,再結合高考成績錄取部分學生。

拔尖創新人才究竟該如何選拔、培養,在探索路上的也不僅僅是這些先行的班級。2018年,《教育部等六部門關於實施基礎學科拔尖學生培養計劃2.0的意見》發布,「拔尖計劃」升級為「拔尖計劃2.0」,學科領域得到拓展,包括文科基礎學科拔尖人才的培養也受到了重視。

2020年,教育部啟動「強基計劃」,提出以「一流大學」建設高校為試點,選拔有志於從事基礎科學研究的拔尖學生進行專門培養,為國家重大戰略領域輸送人才,依據統一高考成績、學校校測成績、參考綜合素質評價結果等進行綜合評價招生錄取,在入學之初就明確了本碩博貫通的人才培養模式。

北京師範大學中國教育政策研究院副教授王新鳳和團隊對中國高校拔尖創新人才選拔和培養進行長期研究。他們發現,近些年高考命題已經在積極探索適應創新人才選拔的命題改革,注重考察學生的創造力、綜合運用知識解決問題的能力等。高校在自主選拔環節,也會重視選拔有志從事科學研究且有創新潛質的人才。

王新鳳告訴記者,近幾年「強基計劃」最重要的調整是,從開始的36所高校增加到39所高校,除此之外,2024年,部分學校在招生中明確數學或是學校指定科目成績達到一定分數,可直接破格入圍或放寬入圍倍數或滿足第一志願入圍等相關政策,為某個學科領域優異的學生提供入圍的機會。

但王新鳳和團隊在對各個高校拔尖計劃的調研中也發現,有的學生進入拔尖計劃的班級之前,對這種人才培養的模式其實並不了解,進入學習階段後才發現與自身需求不匹配,而很多學生也希望「信息更透明,在宣傳時可以講得更詳細更清楚,更對學生負責,更多地考慮學生,給學生以選擇的機會。」

「要麼上書架,要麼上貨架」

大二上學期,李嫣轉出了「錢班」。當她離開後,在上全校的公開選修課或其他專業的課程時,她發現,位置似乎開始顛倒,自己也能發揮參加數學競賽的優勢,「就好像我只要離開了『錢班』,學這些東西對我來說就沒那麼困難了。」

李嫣曾設想過,如果自己沒有轉出「錢班」,可能也會「順水推舟」地走上從事科研的道路。而她明確知道的是,「我不屬於前面一小撮顛覆性的創新人才,我不適合做科研,也不想做。就算做了也不會成為出類拔萃的人,只會成為很一般的科研工作者,給基礎學科研究做出有限的貢獻」。

如今,回望四年前自己做出的決定,李嫣並不後悔。在她看來,最重要的是做出選擇,對自己的人生負責,而非隨波逐流。

王新鳳告訴記者,無論是「拔尖計劃」,還是「強基計劃」,都在探索實施動態進出的評價機制,讓難以適應這種培養模式的學生退出回到普通班級,同時也讓普通班級的學生能夠有機會進入相關的實驗班級。她覺得,這種動態進出機制是保障優質資源使用效率、拔尖人才培養質量的方式,也是探索因材施教的人才培養方案。

站在本科畢業的十字路口,劉皓與「姚班」的同學們和同齡人一樣「焦慮」。他考慮的問題也越來越現實,「博士畢業後是留在學術界還是去工業界?放棄高薪工作當教授能真正地推動科技發展嗎?會不會既沒有實現生活幸福,也沒有實現理想?」

同學們談論最多的也是如何申請到國外更好的博士項目。劉皓看來,大多數人選擇讀博是因為它保留了最多的可能性,可以留在學界做科研,也可以去工業界做量化投資等高薪工作。劉皓理解不同人做出的選擇,「大家都是普通人」。

在收到國外名校博士項目的錄取通知後,劉皓選擇利用大四留校的空閒時間,在天文系做交叉學科研究,這讓他感覺自己回到了對宇宙充滿好奇的年少時光。

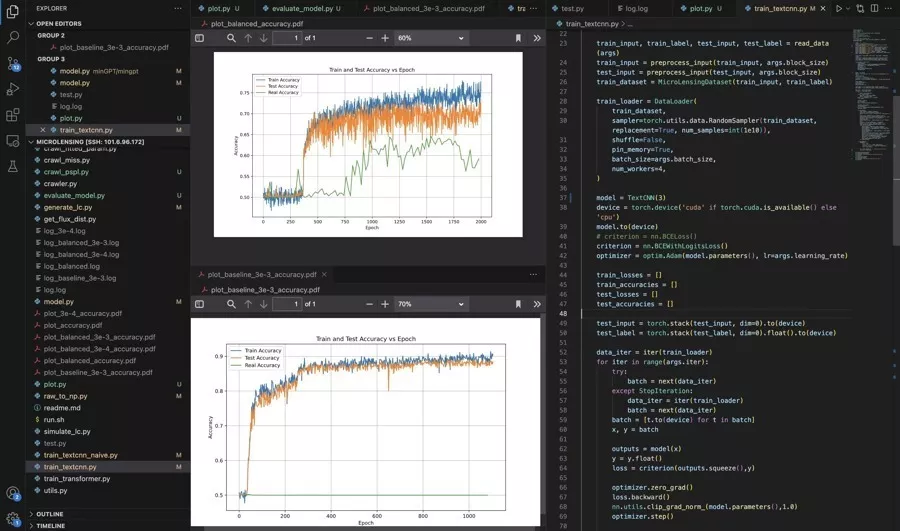

劉皓目前正在做的一項計算機與天文學的交叉學科研究,通過訓練人工神經網絡尋找一種名為「微引力透鏡」的天文現象。

在網際網路上,頻頻能看到人們對於「姚班」畢業生最終去向的發問。自2005年創立至今,「姚班」的大多數學生在畢業後都仍然活躍在全球計算機科學的舞台。他們中有人執教於國內外一流名校,有的創立人工智慧領域的獨角獸公司。回望其培養「國際拔尖創新計算機科學人才」的目標,「姚班」的這一場試驗之旅,在臨近創辦20年的今天,也有了積極的迴響。

前不久,王新鳳和團隊對「拔尖計劃2.0」「強基計劃」以及高校自設的一些拔尖學生培養計劃的學生進行了一項問卷調查。在1919份有效問卷的數據分析中,他們發現這些拔尖學生普遍對自己的創造力持有積極的態度。在創造力自我效能感、批判性思維、成就動機、專業認同等維度方面,拔尖計劃2.0的學生都優於其他學生,但她也認為,「拔尖計劃」的實施成效,還需要更長的時間檢驗。

而當下,在培養拔尖創新人才以外,也出現了更多元化的拔尖學生培養目標。4月,武漢大學宣布在計算機學院新設「雷軍班」,培養「具備計算機全棧工程能力與企業家創新創業品質的領軍人才」,計劃招收30名學生,本博貫通年限6至8年。

如果將視野投向更廣處,在王新鳳看來,在當前高考體系下,在選拔拔尖創新人才方面最需要做的,是加強大學、中學銜接,這種銜接不僅僅是人才的選拔、提前「掐尖兒」,更重要的是人才培養理念、課程、師資隊伍、實驗室等多方面的銜接,資源共享,形成人才選拔培養的合力。

「錢班」模式在走出去的同時,也在做著這方面的探索。2020年,深圳市政府以「錢班」培養模式為母版,支持首席教授鄭泉水及其團隊創辦深圳零一學院,並於2021年7月開辦首屆暑期班,每年選拔最具創新潛質的200到300名高中畢業生,在他們進入各個高校後進行跟蹤聯合培養,並逐年進行淘汰-補充。學院不僅與多所著名高校和企業合作,還下設零一學校,向中小學延伸,試圖打通創新人才培養全鏈條。

張涵曾在2022年擔任「零一學院」暑期班的助教。當時,學院開設了十個不同的研究方向,邀請院士級別的教授上課,指導學生完成科研項目。已經本科畢業的張涵驚異於那些高中生和低年級本科生的科研熱情和潛力,「他們不像博士生學了很多年後,想法可能被束縛住,他們有大膽的想法,而且敢想敢做」。

張涵一直記得,老師經常用一句話鼓勵他們,「希望你們做出來的成果要麼上書架,要麼上貨架」,關鍵是要對世界的改變造成影響。