「我見猶憐」之最-----------《阮玲玉》1992年

張曼玉說,一個完全脫離了我自己的影子的角色,就是「阮玲玉」。她看到《阮玲玉》時,感覺像是跟自己一點關係都沒有的人在舞台上演繹。

在舊式旗袍的映襯下,張曼玉與阮玲玉的衣香鬢影重迭,已成復古風中的翹楚,一抹親密的疏離,溫潤的憂傷貫穿始終。任憑美術做得何等懷舊精緻,鏡頭多麼別具匠心,台詞怎樣言簡意賅,結構多能引人入勝,用意如何耐人尋味,均抵不過一個女人的低眉顧盼,娉婷風姿.

後人膜拜的禮讚展示了圖騰式的重現,香港電影從此舊貌換新顏。由男性主宰下的暴利美學向吾本痴情,奈何薄命的紅顏過渡,儘管後來證明這個渡口太遙遠,僅靠翠翠的一葉獨木舟不過是杯水車薪,然而它畢竟打破了固有的電影格局,讓女人從此不再只是躲在一個角落裡的花瓶,如此說來阮玲玉以卑微的姿態,高貴的死亡總算是物超所值了。

「我行我素」之最---《新龍門客棧》1992年

這是一個山雨欲來風滿樓的武俠時代,可惜故事發生在大漠裡,在朔風的洗滌下,荒蕪大漠只剩下了一個至情至性風騷入骨的老闆娘,遊刃有餘地行走於各個勢力之間,在浩浩黃沙間怡然打出一片天地,其中的獨具匠心,與江湖已經相當接近了。

張曼玉在這裡讓人刮目相看,跟同時間《阮玲玉》裡的驚鴻一瞥截然相反。繼《滾滾紅塵》後,與林青霞的二次對決,張曼玉贏了大滿貫,青霞受角色之限,已失韶華的精緻,雖好看,卻韻味全無,相比之下,金鑲玉我行我素的潑辣性格實為曼玉增色不少,一個女人的狂妄在此一覽無疑,風情萬種也好,放浪不羈也罷,都難以隱藏其卓爾不群的鋒芒必露。

信手拈來的演技為這場血雨腥風的武林浩劫憑添了幾分濃艷和從容,原來風騷也是種極致的,而她則是沙漠裡傲然獨立的一株仙人掌,渾身是刺,這刺則是她生存的通行證,金鑲玉拒絕墓志銘。

一個開黑店的老闆娘,憑藉堅強意念撐起柔弱身軀,非黑非白,百無禁忌,洋溢著一個女人的寂寞追逐,她成就一次脫胎換骨的涅磐重生,猶如火中飛出的鳳凰,原因是她義無返顧地愛上了一個人,天涯海角任平生。女人的傲氣和執著,拿得起便永不放下,承接起另一個女人的光輝使命,英雄在夕陽深處,一把火燒了自己心血無數,腰仗三尺正義劍,胸懷柔情千萬千,那叫一個盪氣迴腸。

是春閨夢裡人,這種穿越時空觀念,友好協商電影與真實關係的懷舊電影,即將成為大香港飯店的一道華美大餐。從此,香港人要在穿越密密麻麻的人行道時,不忘抬起頭,蘊育一下惆悵憂傷了。

一曲支離破碎式完美的狐步舞,抽離出電影史中的一段精彩截片,傳遞美人吟的前塵往事,到了我們這裡,除去斑斕紛呈的慶功宴和光彩奪目的小金人,也完成了張曼玉最驚鴻一瞥的一次轉身,而她的背後承載的是另一個女人依稀可聞的嘆息聲。莫驚醒,春閨夢裡人。

「嫵媚妖嬈」之最---------《青蛇》1993年

誰能抵擋住情天恨海中的嫵媚誘惑,流水浮燈的星光點點,照亮了遲到千年的愛戀,冒著被顛覆的危險,成就西子湖畔最後一次纏綿,從此,相濡以沫,不若相忘於江湖的謊言被牢牢揭穿。一次對白蛇傳脫胎換骨的解構演繹,了了青蛇的夙願,結下一段孽緣。

是柳腰細裙兒盪的翩翩,還是此恨無絕期的綿綿,肆意鋪灑的流光溢彩,讓人眼花繚亂, 如夢似幻。流光飛舞的繁華瞬間,點綴了荒蕪的命運軌跡,歲月痕跡。白蛇一如既往地行走於自己選擇的生命輪迴之上,青蛇的游移,則始終如一個不甘寂寞的孩子,一次不經意的轉身,頓時光怪陸離,風生水起。

看那荷花,嬌嫩如伊,一樣的痴情女子,兩種別樣的風情,白蛇的傾美絕媚,永遠是荷花池的主人,青蛇是那擦身而過的流連,游離於她的邊緣,生命註定被姐姐籠罩大半。當西子湖畔姐妹倆於鶯歌燕舞間的扭腰擺尾已成過眼雲煙,小青對許仙暗潮湧動的媚惑不過是對白蛇淡忘姐妹情義的懲戒,一種張揚的示威,換取五百年盤錯的理會。

真正的受害者是許仙,他不可避免地在姐妹前暴露其意志不堅。而白蛇踏上的不歸路促使她一往無前,水漫金山,小青的搖旗吶喊,讓她們冰釋前嫌,芳心永伴。在這個層面上,法海幫了兩姐妹的忙,化了怨,結了緣。

李碧華的小說初看上去,令人嘖嘖稱讚,久而久之,不覺望而生厭。她最擅長將紅塵間的俗世情真蹂躪撕爛,再讓它結疤重現。徐老怪則抱著對女性親情、友情、愛情世界幽微探秘的複雜心理,發誓要揭穿女人間盤根交錯的愛恨纏綿,於是釀造出青蛇與法海的孽緣,白蛇與許仙的纏綿,在莫唿洛珈的咒語中,一段奢靡的千年神話,華美地誕生。

塵埃落定,原知紫竹林中,年年是為情生。誰還能有拈花微笑的從容?人生如此,浮生如斯,緣生緣死,誰知,誰知?

「黯然神傷」之最----------《東邪西毒》1994年

時間的灰燼沖刷著黃沙的掩埋,流年雋刻、風描雨繪的隔世輕煙,陪伴著白駝山上的絕美雕塑。在夜裡,我掩面哭泣,青春的花火若即若離。很少有人了解一花一沙漠,一劍一江湖的真義,而懂得的人又難免狷介輕狂。

一年又一年,我總是一襲紅衫佇立在白駝山上,向西眺望,很遠的地方有我要等一生的人。有人說,我一個背影就能傾國傾城,而我希望說這句話的人卻始終沒有開口,人生最美好的時候,心愛的人不在你身邊,縱然長生不死,又有什麼意義。懂得愛的人和懂得恨的人一樣都是蒼涼、寂寞的,他們不會忘卻妒忌,不會忘卻孤獨。

張曼玉最清楚如何演繹女人的孤單寂寞。兩個驕傲的戀人,都想知道對方愛自己更多一點,於是,對於愛情的傷,總是那麼慷慨淋漓,不絕饋贈。直到,知道回不去了,曾經。一場沒有輸贏的戰爭。把自己丟棄在愛的陰影里,讓自己釀造的愛情的傷,先刺穿自己,再刺痛他,為之為在愛人面前撐起高傲虛無的自尊。我們深知用摧殘自己的方式來懲戒對方是多麼的奏效,到頭來,你的心意他未盡知,等他悉數皆知,一切都晚了,兩個心愛的人,最害怕心的距離,

笑厴如花,淚如玫的曾經,已然如夢初醒,俯於窗前,波影漣漣,看心之碎片,淒婉纏綿,我寄情於他在沙漠裡的自我放逐,傾聽漫漫黃沙上,隔夜的駝鈴,那些個無望的期待和未曾絕望的等待,如雨中飛花,暗自妖嬈。殘陽,朔風,一種等待,一種寂寞,錯過了,一個凝望的眼神,遺失了,一次桃花盛開的周期,誰還能明知做錯了事又不後悔,那種蒼白,不值一提。又是大漠風起,殘旗揮舞,苦澀妒忌。

在隱忍江湖和孤獨荒漠裡,時間的灰燼能否融化一盤愛情殘局?

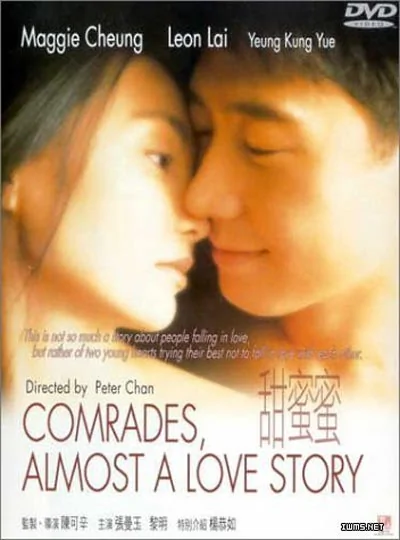

「平凡真實」之最----------《甜蜜蜜》1996年

不知道要說《如果.愛》是陳可辛的一次回歸,還是遠行?假如如果的愛跟甜蜜蜜的情做對比的話。一曲飽含深情和漂泊感的歌曲貫穿了香港社會發展最美好的十年時光。

而愛情就像繞指柔,繞來繞去繞回起點。也正因為此,才成為人類永恆的話題,中間的過程或許撐得人胃都痙攣,可是少了這些,愛情就是白開水,怎麼品都沒味。沒有李翹和黎小軍,香港電影該損失多少痴男怨女的影迷,痛並幸福著的愛和情從來都是攫取人視線的尚方寶劍,特別是揉合進時代背景變遷的愛情,悲歡離合,皆在人心。

或許要印證那句真金不怕火煉的老話了。《甜蜜蜜》掏出了沉甸甸的愛情,或許壓得人有些喘不過氣,可沒有人會否認導演超水平發揮的程度。只是,歸宿一直都不是最後的歸宿。這就是無根狀。人類的無根反映在愛情上莫過於游弋不定,遇見,錯過,再遇見,物事人非。香港人的97心理淋漓盡致在陳可辛的鏡頭下游移不定地呈現。

人們從心理上傾向於一成不變的純粹愛戀,但是在現實中很難如願,過多的牽拌,讓愛情在野草叢生的雜質中成長,像李翹與黎小軍,像孫納與林見東,總要轉到物事人非,才幡然悔悟,原來驀然回首,愛若永恆,什麼無恆?不會忘記,她無助地趴在方向盤上看著逐漸遠去的男友,看著那白襯衫上飄搖的三個字-------「鄧麗君」,那是愛情的符號。

「端莊大氣」之最----------《宋家皇朝》1997年

在此之前,誰能沒能想到一個香港小姐能把國母的博大胸懷和堅強信念詮釋得如此淋漓盡致,張曼玉這次沉穩的轉身,讓她真正成了電影界的「大青衣」,駕馭任何角色皆不在話下。

國母的本色是莊重,可並不是生來就註定肩負國家重任的,國母也有自己的童年樂趣,少年心事,有青年的浪漫和中年的凝重。這需要一個過程,張曼玉就是用心把握這個過程的人,將一段大起大落的人生傳奇演繹的跌宕起伏又平穩過度,沒有波瀾不驚更沒有譁眾取寵。

這是一部劇情片,而非歷史記錄片,也是張曼玉短暫休整後復出的第一部片子,正好趕在她耐心體驗了明星與普通人的不同感受下接拍,相對抵消了自己與偉人間的距離感,她能夠真實地展現宋慶齡在遭遇挫折時的沮喪和無奈,更全新演繹了民族責任感背後一個女人的純真溫情。

宋慶齡流動的溫婉大氣,鏡頭一次次閃回的記憶,病危的宋慶齡渴望見到遠在重洋的宋美齡,這個世上唯一的親人,姐妹間的親密疏離,大半個世紀的黨同伐異,顛沛流離,滄桑面孔如何掩飾那一抹企盼親情回歸的柔軟感動,說什麼宋氏三姐妹,一個愛錢,一個愛國,一個愛權,只有她們自己才明白那不用言說的感情真諦。

門上的雕花玻璃窗格中透過來隔壁一個緊張的女人臉,她在和另一窗格中不甚清晰的軍裝男人商談著,這邊另外兩個女人在張望,等待,昏暗的燈光下,一個風雲變幻的年代正在千鈞一髮地籌備中,故事又回到從前……

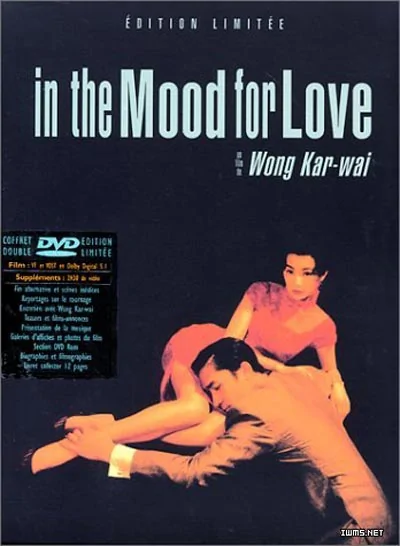

「婉約隱忍」之最-------------《花樣年華》2000年

良辰美景奈何天,想來想去還是這句最能傳遞《花樣年華》的神韻,如花美眷,似水流年,奼紫嫣紅開遍,都付於斷井殘垣,張曼玉式的顧盼流連,銘刻出女子的全部風情,到頭來只剩下那高高的衣領硬撐起孤傲的自尊,雪雕般的晶瑩剔透,玉琢似的玲瓏無暇,糾結成一張船票的兩難選擇。

她轉過身,低著頭,流走。一直難堪的相對,看似離幸福只有咫尺之遙,總要有個人開口,似乎他鼓起勇氣時,說的又不是時候,換來了曖昧的拒絕,非也,他們斷不會像那兩個逍遙的人一樣的,靈魂的譴責,道德的鞭撻,他們誰也受不了,一場鬱悶的精緻暗戀,句號劃得倉促又漫長。

一場孤獨的謹慎狂歡,精神的探戈沉韻悠長,王家衛孕育的懷舊情愫,在光影流轉中,消磨的有點鋪張。悲,苦,歡,樂,皆在張曼玉不喜形於色的臉上停滯,欲語還休,也在梁朝偉淺嘗輒止的眼神中沉淪。

沒有那麼的決絕,也沒有那麼堅強,一切來得風平浪靜,去的雲淡風輕,只在班駁靜寂的吳哥窟里,低訴不為人知的秘密,古老的高棉會帶著它高深莫測的神秘微笑,默默替他守護曾經有過的情事。

燕來晚,飛入西城,似說春事遲暮,搖曳的窗簾邊,也總會有一個美麗的側影,久久佇立……