FT中文網編輯:

近期「切糕」話題得到國內媒體熱議,FT中文網也發表了《媒體札記:什麼樣的切糕》。對於這個問題,我有如下觀點:

「切糕」事件的一方——「新疆人」在得到賠償後被遣返回疆,事情好像平息了。

事情真的解決了?16個「新疆人」揣著20萬元回家以後呢?他們用這些錢回疆創業,或是在新疆繼續賣「切糕」,過上平安幸福生活?

我是曾在新疆生活25年的漢族人,現雖定居京城,但我始終認為自己是新疆人。媒體用「新疆人」這樣詞彙遮遮掩掩,官方用「賠償遣返」這類方式能迴避民族,化解矛盾?

在談對此事看法前,有必要簡要介紹一下新疆的情況。

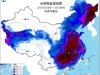

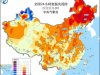

新疆,以橫貫東西的天山山脈為界,北疆地區降雨充沛、交通便利、經濟發達、產業帶密集,農工商業發展總體較協調;而南疆屬乾旱半乾旱、荒漠半荒漠地區,除了沿塔里木河流域的沖積平原適宜灌溉農業外,經濟和社會發展各方面發展均非常落後,交通也不發達。

在新疆2181萬元人口中,維吾爾族(以下簡稱維族)、漢族分別約占47%和40%左右。

分析第五次人口普查資料,南疆維族占全疆維族的比重,和北疆漢族占全疆漢族比重,基本都是83%-80%;全疆維族人口約82.14%生活在農村地區。

維族人口在教育、就業等指標上無法和漢族相比,就是在全疆13個少數民族排名也很落後。維族6歲以上人口受教育程度指標中:大學本科為6.97‰,列第10位;專科和中專分別為7.01‰、26.91‰,均列12位;高、初中合計251.33‰,列第11位;而小學為707.79‰,位列第3。維族就業人口中,約80.6%從事農林漁牧類職業,在新疆13個少數民族同一從業比例中高居第3位;從事專業技術、辦事職員和國家機關企事業單位負責人等中高層次職業,合計不到8.2%,該指標在13個少數民族中位列最末。

維族人口還具有低流動和高度「凝固」的特性,具體表現在:維族人口集中度為99.4%(新疆維族人口占全國維族人口比),和低離散度0.0128(1-∑Xi2/X2, Xi是在各省區維族人口數,X是全國範圍維族人口數),這兩個指標在56個少數民族中,前者僅高於、後者僅低於哈薩克族。維族人口94.3%居住在戶籍所在市縣區街道;按出生地統計,維族人口居住在出生市縣區、本省其他市縣區和省外人口,分別為94.6%、5.2%、0.2%;5年內省內、省外遷移率分別為4.1%和0.1%,其省外遷移比例是中國九大少數民族中最低的。

研究分析還表明,維族人口省內遷移的經濟和社會原因各占41%和59%,而省外遷移100%是經濟原因,這也與其他少數民族不同。(經濟原因包括:務工經商、工作調動、分配錄用、學習培訓,而社會原因包括:拆遷搬家、婚姻、隨遷家屬、投親靠友和其他)

維吾爾族人——特別是南疆的維族人,絕大多居住在偏僻閉塞、環境較惡劣,遠離重要交通線和經濟較發達地區,遷移機會低而成本較高,再加上宗教信仰和生活習俗等原因,使得其遷移流動率低。

大多數維族青壯年在鄉村務農,隨著農業剩餘勞力日益增多,而南疆幾乎無業可就,除非生活貧困到極點,萬不得已才離家遠走打工。年初中央電視台播出幾期「走基層」採訪節目,大陸民眾從畫面圖像中可對南疆少數民族的生活情況有個直觀了解。

因為受教育程度低,缺乏一技之長,加上語言障礙,他們去新疆各城市也多從事最低端的體力勞動。烏魯木齊兵團醫院西側有個血站,我以前每天早上班路過時,總可見大批少數維族人聚積在門口,靠賣血賺錢。當然,也會有一些走上違法犯罪道路。「7.5」事件後,筆者曾向新疆的同學、朋友(包括執法機關的)了解到,參與那次暴力犯罪活動的人多數來自南疆。

當這些南疆少數民族來到大陸發達的城市,新環境與他們以往生活環境、風俗習慣、飲食禁忌、人文觀念完全不同,他們想得到尊重和平等對待太難。在「民族團結」的口號下,大陸很多人表面不歧視,在漠然避讓的行為舉止後面是否有更多的「冷歧視」?

這些在家沒錢賺,在外難賺錢的少數民族兄弟,肯定不時也會受到流氓地痞騷擾滋事。否則,在我們這些經濟理性人看來,成群結隊遊走販賣同樣「切糕」非但不能產生「規模效益」,簡直是自殺般同業競爭。但在繁華而冷漠的異鄉,他們只能這樣生存。別忘記,「維吾爾」一詞本意就是團結、聯合。

每天中國發生著千奇百怪的商業欺詐行為,許多比偶爾的強買強賣「切糕」,或「切糕」量價欺詐更嚴重,但「切糕」事件經過網民討論,還有媒體暗訪錄製、播出類似個案,這個事件和這些群體被放大,在一些人看來,「切糕」者多是倚仗勢眾的無良商販。如果這些民族商販只是商業道德有問題,那麼包括維族和其他少數民族在內的任何顧客都會遇到「切糕」訛詐。但在新疆生活25里,我未曾聽其他少數民族說起,周邊漢族同學朋友也沒提到有類似經歷。

「切糕」欺詐中固然有生意艱難時「宰」一個是一個的心理,但這種行為背後,是否是來自偏遠地區的「切糕」者試圖通過努力擺脫貧困,但在陌生環境中總受冷漠歧視且難以改變,長期的恐慌沮喪、失落無助、甚至絕望經積累後,惡作劇般的嘲弄、反諷和爆發?

我們當然不應因任何理由認可或同情不正當的商業行為。警方介入「切糕」事件後,是否調查清楚、釐清責任?若確係「切糕」者欺詐則當依法處理。賠償20萬,遣返16人回新疆,是否真的就解決問題?如同每個離開家鄉外出打拼的人,儘管外面繁華世界不屬於我、也不容納我,但我也要掙扎生存下去,除非故鄉環境能夠變得給予我生活希望。被遣返回疆的「切糕」者,會安心留守在貧困家鄉?誰能阻擋他們回來?就算不去岳陽,還不能去別的城市?地方執法者為避免牽涉民族問題而採取賠償遣返,與日常城管打壓驅趕商販有何不同?

岳陽「切糕」事件,包括日常新疆發生的一些普通民事衝突,動輒被上升到民族問題高度;地方政府和執法者對此類事件「拉偏架」式處理,不僅讓漢族群眾怨氣很大,這種「照顧」方式本身就包含有對少數民族居高臨下的姿態,也不被少數民族認同。這讓我們陷入民族問題的臼窠。

當然,「切糕」事件的根源確實與民族問題有關,特別是與新疆的民族、區域發展不均衡協調有關。解決「切糕」問題從根源上要靠國家社會、經濟、區域和民族政策,要靠政治。但對於解決具體「切糕」個案,我們必須回歸法治。只有實現法治,實現公平正義,才能真正解決民族問題。

最後,還要引用印度最高法官Asok Kumar Ganguly在新德里市政府起訴商販一案判決書的判詞:「街頭叫賣是人們謀生的一項基本權利,政府需要貫徹一項成文法來規範街頭小販,而非打壓……同行人的自由行路權一樣,街頭攤販的謀生權利同樣需要保障」。

「切糕」者要來,就讓他們來。

附註:資料所限,本文中關於維吾爾族人口分布、流動、職業等數據引自:

艾里克木•克熱木,沙爾旦爾•帕爾哈提:「新疆維吾爾族人空間分布與變動分析」,《現代商貿工業》,2010年13期。

王平:「新疆少數民族人口流動問題初探」,《新疆大學學報》,2010年7月第38卷第4期。

張善於、曾明星:「少數民族人口分布變動與人口遷移形勢—2000年第五次人口普查數據分析」,《民族研究》2005第1期。

劉建義:「新疆維吾爾族人口職業結構分析」,《新疆社會科學》,2003年。

童玉芬、魏明星:「新疆維吾爾族人口的空間分布與變動」,《西北人口》,2002年3期。

讀者:玎玎