驚悉:著名歷史學家、普林斯頓大學教授余英時先生在美國東部時間8月1日凌晨於睡夢中安詳離世,終年91歲。余英時先生日前已經下葬於普林斯頓他父母的墓旁。

余英時於1930年1月22日在天津出生,籍貫安徽潛山。他師從國學大師錢穆,後赴美國哈佛大學取得博士學位。

余英時是罕見曾獲哈佛、耶魯、普林斯頓三校延聘正教授者。他專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想,為當代最具影響力的華裔知識分子之一,在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究,皆扮演開創性的角色。

——編者

余英時先生

秋風穿過疏林,紅葉紛飛,雀鳥清囀。剛學會開車的我小心翼翼駛進林間幽徑,落枝被車輪輾得脆響……余宅就在林木掩映之中。那是1990年,我初次見到余英時先生。

余先生是普林斯頓大學教授,我當時是東亞系訪問學者。初來乍到,余先生對我和其他幾位大陸文化人都不熟悉,便請到他家作客,見面認識。時隔久遠,我只記得余先生的雕花菸斗和余太太沏的芬芳清茶,還有一對野鹿闖入庭院悠閒覓食……文學界中人對形象事物易存印象。

我在國內只讀過余英時的《反智論和中國政治傳統》。1980年代初我去香港購得此書,讀後頗震動。其後始知,此書於1970年代末在台灣引起一場思想風潮。那時台灣離解嚴還早,余英時、張灝、林毓生對反智論的討論,轟動一時。

普林斯頓大學剪影

到了普林斯頓大學,聆聽余英時教授講座的機會多了。在東亞系壯思堂,聽他講思想史、講秦制,講儒學,講《紅樓夢》,講士的精神……我三十七歲始來美,這是尷尬年齡,而立未完,不惑待建。過去固定的話語和敘事模式盤絲成繭,種種新知對我大有棒喝之感。記得余先生如是說,歷史從來沒有「必然規律」,歷史是由思想、事件、人物書寫的;又如,中國王朝帝制,除了若干禮崩樂壞的黑暗時段,君權都是受到制約的;再如,中國逾千年而存在,其社會架構與文化傳統必然蘊含人性成分。這和我昔時接受的歷史言說迥然不同。

本文無意去談論余英時的學術思想,這超越了我的能力。我只想寫一則素描,雖也力有不逮,但記錄若干片段,首先於我自己有意義。

人生行旅,一縷萍蹤,原以為普林斯頓只是驛站,沒想到一住九年,儼然第二故鄉。美國大革命時普林斯頓是臨時首都,十九世紀哥德式拿騷堂曾為政府駐地,塔樓在校園拖曳著歷史的影子,宛如一種價值建立的見證。不像哈佛、耶魯,普林斯頓大學只出過麥迪遜和威爾遜兩位總統,卻出過星漢燦爛的大學者,愛因斯坦即是此間矜榮。普林斯頓大學著重人文精神,開國元勛華盛頓曾說過:沒有一所學校能比這裡培養更好的學者和更好的教養。

普林斯頓卡內基橋

我帶著去國之初的焦慮,在此走進書香世界。我流連最多的是胡適曾任館長的東亞系東方圖書館。每天背著書包經過卡內基橋,波光粼粼的湖面倒影搖盪,如同命途變幻。遠離故土那份孤獨感卻在書卷中得到稀釋。我住在草木蓊鬱的奔狐小區,那是半吊子英文的直譯,中文語境裡「奔狐」頗有動感。其後才知Fox Run精譯應為「狐徑」,Run在此處是名詞不是動詞,因而更顯幽隱疏曠,亦與遷客心境更相符。

在這段彷徨歲月,余英時先生可謂精神導師。他讀過我的幾篇文字,覺出有一縷排遣不去的鄉愁,便告訴我,傳統農業社會安土重遷,而現代人的「根」卻不再有固定空間。文化之根必然存在於每個人心中,所以人之所至,根必隨之。余先生例舉二戰時流寓美國普林斯頓的德國作家托馬斯·曼,有人問他懷念故土否,他說:「我到什麼地方,德國就在什麼地方。」

余英時前輩待人誠懇寬厚,充滿人文關懷。然而我在普林斯頓除去聽課,和他幾無私人接觸。本來有點緣分——圍棋。余先生是業餘五六段,我只是二三段,棋力相差懸殊,無顏討教。恰逢台灣清華大學校長沈君山來普林斯頓,在東亞系座談之餘,和我下過一盤棋。沈校長授四子,余先生在旁觀棋不語,只在我補上撲劫漏洞時,余先生點頭嘉許。但這盤棋我還是輸了。

時易失,歲將零,九年倏忽過去。命運川河把我這葉扁舟漂流到華盛頓。余英時教授也在普林斯頓大學榮休。沒想到,棋緣未結卻結上詩緣。我從小喜歡讀古典詩詞,去國後才學寫。余英時先生舊體詩寫得甚好,我有時將自己的習作寄給前輩。一日收到余先生信,是他的幾首絕句近作。這令我意外並興奮,於是不避冒昧登門拜訪。

重到余宅,距上次已隔了近廿年。庭院依舊,茶香依舊,前輩情懷依舊,他還是充滿人性關懷。他和夫人陳淑平關切詢問我的家人及遷居華盛頓之後的生活。我看到茶几上余先生臨枰弈棋的照片,對弈者很面熟,便問是誰。爽朗的淑平前輩說,這是林海峰,他和余先生邊聊邊下,談笑用兵,居然輸了半目。

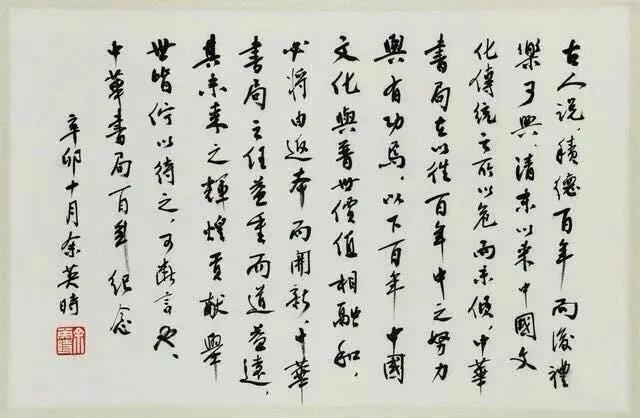

余英時前輩已戒菸,他抽菸鬥是受燕京大學的授業老師翁獨健所傳染;他下圍棋是在哈佛大學讀博士時受楊聯陞教授所影響。我一直遺憾未和余先生下過棋,但有幸和前輩談詩論文。他和我談過北島、哈金、閻連科,又說到陳寅恪、汪精衛的詩。余先生書法很好,還贈我一幅抄錄陳寅恪七律《丁酉七夕》的墨寶。我將前輩視為吾師,前輩賜墨題款卻稱「捷生吾友」。

此後我每次重返普林斯頓,都去拜訪余英時先生。我豈敢對前輩攀朋稱友,但就詩詞而言,可謂詩友。余先生文字功底極深,卻從不指教別人如何作文,僅對我的詩作說過幾句,建議少用僻字僻典。這就是詩友。這一心理認同是很個人的,別人不會如此看。我遷到華盛頓後見過余夫人的台大同學、思想史學者張灝前輩。他聽說我寫近體詩,又來自普林斯頓,就說:「你一定是余門弟子。我們那輩,能寫舊體詩的只有餘英時和許倬雲。」

我很希望成為余門弟子,可惜我不是,甚愧未有資格。

余英時和淑平前輩都讀文學作品,既讀古典也讀當代。我曾請前輩為我的小說集《龍舟與劍》寫序,遭婉拒。余先生說小說並非自己研究範圍。其實他對文學很有見地,他對文與質之觀照對我的閱讀與寫作啟迪頗多。史家論文,別有天地,他研究《紅樓夢》、陳寅恪、汪精衛的詩,都從縱深溯源,那是文學中人如我者所看不到的層面。後來余先生為我另一本紀實類的書寫了序。區區一篇序文,同樣貫通了歷史與思想,傳統與現實,蘊藉深長。

余英時著作我再三閱讀的是《歷史與思想》《陳寅恪晚年詩文釋證》《雙照樓詩詞稿》序。第一本我無力談論,後兩篇卻是本人興趣所在。《雙照樓詩詞稿》序是一篇奇文,從歷史風雲穿越到詩歌,摒棄民國史固有敘事,透視汪精衛的內心世界,道盡汪氏其才可憫,其遇可哀,其情可嘆,其行可悲。晚年陳寅恪讀到余英時《陳寅恪

余英時獲首屆漢學唐獎紀念獎座

歷史這個詞,中文拆解是「經歷」之「記錄」,而在英文拆解history是「他的故事」,其間並無差異。西方對歷史的認知,離不開人和他(他們)的故事。東方對歷史的認知,當然也有人,《史記》就是人的故事,司馬遷為治史源頭。其後歷史中的「他」和「故事」都不斷生長,治史之源流有所遷移。史書由朝廷修撰後,脈絡終不離思想、事件、人物,但人和故事的甄選取捨有所不同,王朝的盛衰已重於個人命運浮沉。我覺得余英時治學要旨,是把歷史與思想的終極意義回歸人性、人道、人本。歷史不單是「經歷」「記錄」,而首先是人的故事。我沒有和余先生談過,不知這樣理解對不對。

那年適逢余先生八十五歲壽辰,因母親生他時難產去世,故而前輩從來不過生日。為感謝前輩寫序和賜墨,我總想送一點什麼做回禮。這很難,余先生素來不受他人禮品。忽而念及我存有一方端硯,那是知青歲月留念。我到海南島五指山之前,先到西江流域插隊兩年,其時僅十五歲。那裡屬古端州,離開時作為紀念,我特意買了一塊端硯。文革年間端硯便宜,又非上品,不過十多元而已。去國後,家人又買了端硯托人帶來以慰鄉思。這塊較好,是宋坑石,有兩粒石眼。我不諳書法,藏硯只是寄託青春緬懷。心忖把自己當年買的那方端硯送給前輩,或不會被拒。沒想到前輩真的接受了。

余英時家鄉也出硯台,是四大名硯之歙硯。但他出生於天津,1937年抗戰爆發,他才被送回家鄉安徽潛山官莊住過九年,在那裡他認識了城市以外的中國。官莊在皖西萬山叢中,逾百年保持農業社會原生態,宗法、鄉紳是草根自治基石。從童年到少年這九年,對余先生後來治學影響深遠。我也生在城市,少小離家,亦在粵西水鄉認知草根社會。當年知青集體宿舍是一座古老的陳姓祠堂,它化為我青春期的深意象。90年代在普林斯頓創作的中篇小說《紫雲硯》,其間從端硯和祠堂的描寫輻射出大時代一組人物臉譜,正是這種意象的沉澱。

淑平前輩說,余英時當年是山鄉憨孩子。我說自己當年是水鄉莽少年。我們從不同年代一直走到普林斯頓交匯點。在與前輩傾談往事之餘,我漸悟余先生關於「根」的真義。他沒有鄉土觀念,只有文化情懷。而文化之根在新土壤吸收新養分,反而更茁壯,人挪活,樹挪也活。我猛省當初前輩解我鄉愁,其實蘊含勉勵和期許。

余英時榮休後,常有遠方來客拜訪。余先生誠懇親和,卻也有閉門謝客之時。某次我到訪,座上已有來自國內某大學的一對訪客。出於某種原因,他們和余先生談話小心翼翼。我的出現並不在他們外事活動程序中,於是令氣氛更拘謹。察覺這點,我就離席和淑平前輩聊天去了。另有國內某大學校長求訪,來電稱:「我已事先匯報了,上面已同意我來拜訪。」此言一出,便吃了閉門羹。

回想在普林斯頓每聽余教授講座,我和其他聽者提出問題都很大。廿年後和前輩相對,卻很少言及思想與學術,談的多是人生與家常。然而余先生隨意道出的卻時常閃爍著睿智。我和前輩說台灣見聞,甚感民風敦厚,人情濃郁,越到中南部越是如此,與香港及我生活過的地方很不一樣。余先生說:「台灣民眾沒有革命記憶,連辛亥革命的記憶都沒有。」這令我品味再三。余先生又從童年往事說到草根農村的人際關係,並非我受教育時教科書里的階級對立關係。這令我想起《紅樓夢》,進而念及文革插隊端州鄉村,地富分子門戶必得用黑漆寫上諸如「脫胎換骨」之類的侮辱性對聯,曾使我充滿警惕和繃緊階級鬥爭之弦。倒是本村鄉親對塗抹黑對聯的家庭和睦融洽,並無歧視之心。我在彼處僅兩年,未見過古華《芙蓉鎮》裡流氓無產者「運動根子」王秋赦式的人物,如果有,也定受鄉親鄙夷。

余英時前輩生活淡泊簡樸,菸斗與圍棋束之高閣後,除讀書著書簡直沒有什麼嗜好,只喝清茶和偶爾看看網球直播。一次我問起徽菜,余先生笑道,在皖西山區九年粗茶淡飯,從來不知什麼是徽菜。他只看過梁實秋記敘,胡適請吃徽菜,卻未獲佳評。寫過《雅舍談吃》的梁實秋是美食家,哪怕抗戰期間也談吃不輟。梁實秋批評徽菜油太多,想必為實。我後來得機品嘗,其中招牌徽菜臭鱖魚,緣於過去從長江邊到徽州販運不便,途中不斷澆淡鹽水保鮮,運到食肆已輕度腐爛,真是味溢四座。嗜臭是人類味蕾特殊感應,如臭豆腐和瑞士臭芝士。我卻不慣逐臭,聽我形容此味,前輩不禁失笑。

匱乏年代的過來人,通常會對得不到的東西特別渴求,這是人之常情。美學家高爾泰勞改釋放之日,一頓飯就毀了胃功能,他實在無法遏止吃肉慾望。我也屬同類,甚至可從逆向證明,我至今一見蘿蔔干就反胃,只緣在海南島漫長雨季中只能嚼它。余英時先生卻不屬此類,他不覺得粗茶淡飯有何不好。相反,他從皖西叢山走出來,初嘗魚蝦不耐其腥,至今亦然。

我自愧人生雜色太多,上網下棋,看NBA和美式橄欖球,還不時追口碑好的美國電視劇,虛擲許多時光。卻有一點和余英時前輩近似,我最大興趣在於讀書寫作,只有進入這天地才獲得心靈自由,乃至有一種飛翔感。

一次和前輩聊家常,說起我兒子辭職去做獨立音樂人,這令我困惑。余英時先生說:「人只要做自己真心喜歡的事,就一定做得好」。兒子真成了費城小有名氣的音樂DJ。其實無關名氣,關鍵是人生過得快樂充實。於是悟出,前輩那句話也是對我說的。

去國多年,人生行旅山重水複,始終沒有走出文學原野。曾記否,我在西江水鄉古老祠堂里,在五指山中茅寮的油燈下,寫作是點燃生命的一根火柴。其後它居然跳躍成一簇火焰,把我照亮。及至人到中年離開家園,跌跌撞撞地走向不可知的未來,甚至沒有帶上筆和紙,但我帶著自己的語言。如果這世界上有什麼是我永遠放不下的,那就是寫作。我過去之文學情緣,到了他鄉或許有點水土不服,以致一度疏遠了它。當我終於回到文學天地,僅創作過程那種快樂,就使我陶醉不已。

猶記1990年代中期,我重履文學耕地,筆下並無異邦生活痕跡。畢竟故國的歲月河山,已成為生命年輪里色澤最深的紋路。我在那裡生活了三十七年,足以在腦質層里伸展出龐大根系,西江逝波,瓊崖林莽,悠遠濤聲晝夜拍擊著我的記憶與想像。反而眼前影像太真實了,我一度拒絕它進入,覺得這近距離的真實擠壓了想像空間。

直到近年,我的筆觸才開始耕耘身邊的生活,在其間呼吸與行走,宛如發現一片厚土。這就是余英時前輩早就提點的「人之所至,根必隨之」。我舒展開新的根須,在語言文字的流淌中,回到故鄉,植根新大陸。

我無緣進入余英時前輩的學術天地,但當年沿著普林斯頓那條蜿蜒「狐徑」,我一點點走近前輩的精神世界。讀書、作文、做人,自知難以臻達那個境界,卻已印下足跡,就這樣走過了將近三十年。

寫於2017年秋