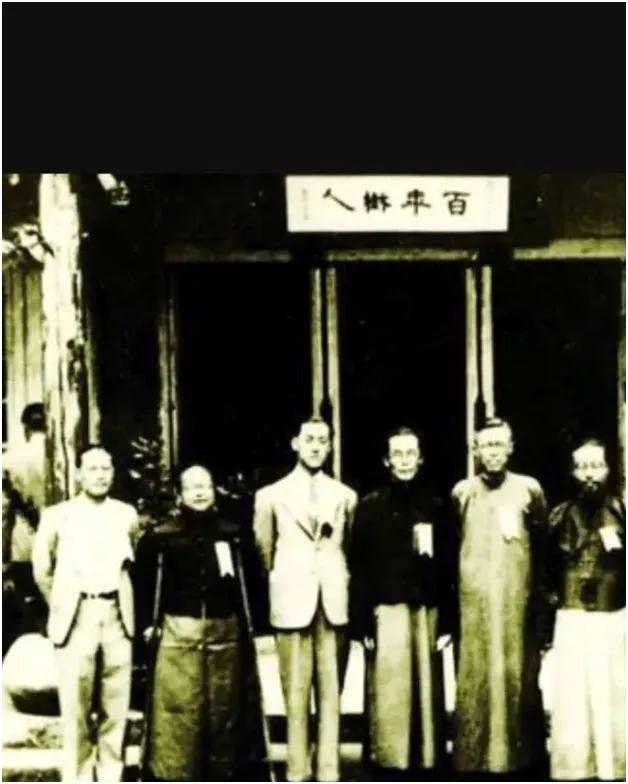

先給大家看一張照片,看看誰能認出其中的幾個人來。

一個都沒認出來?那就對了,我也一個都沒認出來。

可是,我知道:對這些認不出來的人,你卻一定熟悉的不能再熟悉了;如果我說出他們的鼎鼎大名,你絕對會滔滔不絕地講出他們無數的身世沉浮,尤其是有關他們的道聽途說、奇聞八卦——這就是碎片知識時代的特點:你了解一個人的所有浮光掠影,卻連他長什麼樣都不知道。

這張照片裡的成人如下:左一周培源、左二梁思成、左四林徽因、左五金岳霖、左六吳有訓。

不對,應該是六個成人,拉掉了一個左三,而且是最帥、最酷的一個!

拉掉這個人的原因,一是因為雖然他最帥、最酷,但知道他名字的可能最少;二是因為這篇文字要講的就是他。

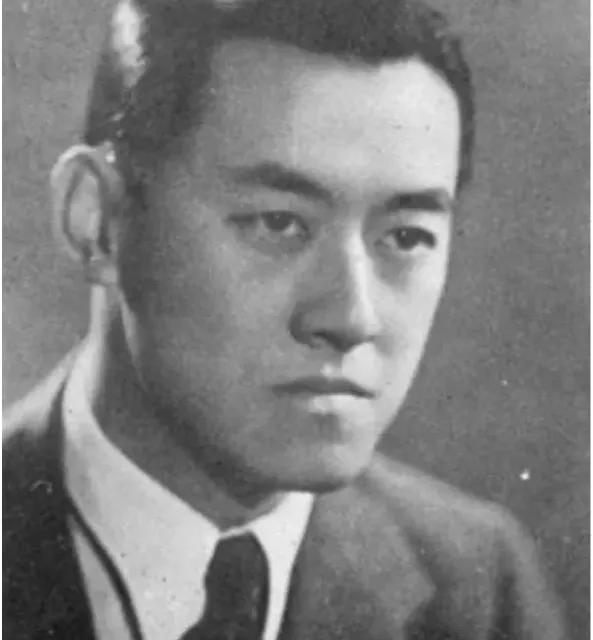

他,就是陳岱孫。

因為沒有一個顯赫的名媛伴隨著生命歷程,因為沒有大眾熟知的緋聞愛恨,因為個性內斂,因為遠離喧囂,因為不熱事功,因為淡泊名利,因為不事聲張,因為身前寂寞,因為不善巧言令色更不善阿世自擂,因為畢生深耕自囿於枯燥的經濟學,所以他不是寡廉鮮恥的大眾文藝聚焦的流量題材、不是淺薄無知的後浪新人樂道的陽春四月,不是俗不可耐的白領小資追捧的歲月靜好。但他,卻不折不扣是一個即便以今天的標準看起來都絕對偶像級的翩翩佳公子、一個註定要被寫入民國史中的人物、一個最經典意義上的天才和大師;不僅如此,令人震撼和難以想像的,他還是一個有著鮮為人知、隱秘曠世的絕戀的第一流情痴。

1986年夏天,著名美籍華人女企業家、社會活動家張雯在西苑飯店舉辦她拍攝的一部中國題材電視片首發酒會,請了很多人,包括北大校長丁石孫等名流,我代表北大學生會與有榮焉。那時剛剛開放,「酒會」還是極為稀罕的場合,只有大飯店才有條件舉辦,故被邀請者無不踴躍出席。酒會每人標準叄拾元,比我們每個月貳拾元的伙食費還多出一半;易開罐的可樂啤酒成排擺放隨便取用。此西式酒會絕對有中國時代特色:在一個燈光暗淡、屋頂低矮的大廳里,最前面一排長桌,貴賓們坐成一排,只能和鄰座熟人彼此唔面交談,卻要與對面素不相識的所有人面面相覷。主桌上餐食已經擺好,杯盤狼藉;不時有人來到桌前拍照名人,使主桌貴客有如動物園中被參觀者;主桌下面黑壓壓一片布衣素服、身形消瘦、皮膚黝黑、面帶菜色的國人,在老外看來如同今日我們看朝鮮人。開始是正式儀式,後面一宣布開飯,人群就開始燥熱涌動——等的就是這一刻呀!服務員魚貫而入地擺放第一輪食物後,上百人瞬間同時撲向餐檯,猶似衝鋒陷陣,力小如我者被擠得丟盔卸甲——後來在王朔哪篇小說里讀到他用了一頁篇幅寫食客爭搶自助餐的場景,實在不是誇大其詞。好容易搶到中意或殘存餐食的,心滿意足或情緒失落地穿過層層迭迭橫衝直撞的人眾,把東西端到提前搶占的餐桌上狼脫虎咽。酒會每桌還細心地準備好兩包箭KENT牌洋菸,瞬間也被搶空;一時整個大廳煙霧瀰漫、喧囂四起。就是在這次酒會上,我和張雯相識並一直保持聯繫。

1989年1月張雯又來北京,住在北京飯店;來之前她在美國用誕生了僅僅一年即被傳真淘汰的電傳約我一起早餐,談我邀請她當年五月訪問北大一事。張雯帶了三盒費列羅精裝禮品巧克力:一盒送我,另兩盒托我轉送丁石孫和陳岱孫。她另交給我一張她和1988年諾貝爾物理、化學、生物與醫學及經濟學得主合影的大彩照、十幾張她在某次會議上和陳岱孫交談甚歡的小彩照,讓我和巧克力一起帶給丁、陳。1989年北京著名飯店、賓館都是國營的,服務水平也很低下——不過這一年雖然狗還不行,但中國人已經可以進入高級飯店、賓館了——,哪怕是北京飯店這個中國最有名的飯店。吃完早餐結帳,張雯給服務員美國信用卡,男服務員哪裡見過,說要外匯卷或者美元;張雯說我隨身沒有,你們這兒怎麼連國際卡都不能刷?聲音未免略趾高氣揚,不過也是那時美籍華人的共性:在美國優雅有禮,到了中國就有點高人一等和入鄉隨俗了。也怪張雯中國來的少,哪裡知道在解放後的新中國勞動人民翻身做主,多少年來服務員都是上帝,顧客在他們面前只有卑躬屈膝、阿諛諂媚的份兒;當時固然已經崇洋媚外好幾年了,但人們奴性還沒培養起來,還是造反派的脾氣;所以她聲音稍一高,男服務員立馬不樂意了,帶著鄙夷口氣說沒錢你別來吃呀。張雯頓時大怒,也不顧我在旁邊了,氣急地說:「我沒錢、我沒錢?你說我沒錢?!我是你們政府請來的,你居然敢這樣對我說話?叫你們經理來,我不和你說話!」男服務員雖然滿臉不服,但也還是嘟囔著磨蹭了半天叫來了一個穿著廚師般白制服的矮胖中年人。這人頗有殖民地時代洋人雜役的派頭,在當年也是少見,一個勁點頭哈腰賠不是,說「您別生氣別生氣都是我們的不是,我們來幫您解決」——我無意間居然看了一場大戲。

三天之後,我第一次見到了陳岱孫。

那是當時我還不知道的中國大變動之前最後一個春節的前三天的清冷蕭索的上午。我從44樓出來,朝現在數學所的位置宛轉步行。彼時的北京,外來人口還只有本地居民的四分之一,整個城市雍容平寂,臨近年終就更加人跡罕見。冬日的陽光溫煦寧靜,樹梢些許不動。舉目四望,校園裡已經很難看見一個人。今天土豪雲集暴發畢露、只見艷俗不見滄桑的違制偽贗古建扎堆的紅樓後面一帶,那時叫鏡春園,是一大片雜亂凋零的平房住宅;平房住宅再往後是一派荒蕪的湖澤,環繞湖水的是無休無止的曲徑橫巷。迷失在這些古舊、落寞、清疏的巷陌上,斜陽草樹,我稍一恍惚,就會走過曹雪芹的柴戶草牖。

就在這個孤獨的上午,在遠離希盼新春佳期而躁動不安情趣怏然的城中心的京郊燕園的安詳靜默里,我暫時忘卻內心的惶恐、忐忑與憂傷,走盡一片荒原深處、走近一個被遺忘的民國人物、也走進一段我二十幾年後才了解的歷史。

我推開兩扇斑駁的木門,裡面殘頹破敗、衰草枯楊,一處處房子高低不整、斷壁殘垣,不似有人居此生存。我拐進左手一個蓬門小院,院中荒疏落魄。步入三間平房,我環顧周圍,屋裡徒留四壁。在昏暗的光線下,我見到了主人陳岱孫。

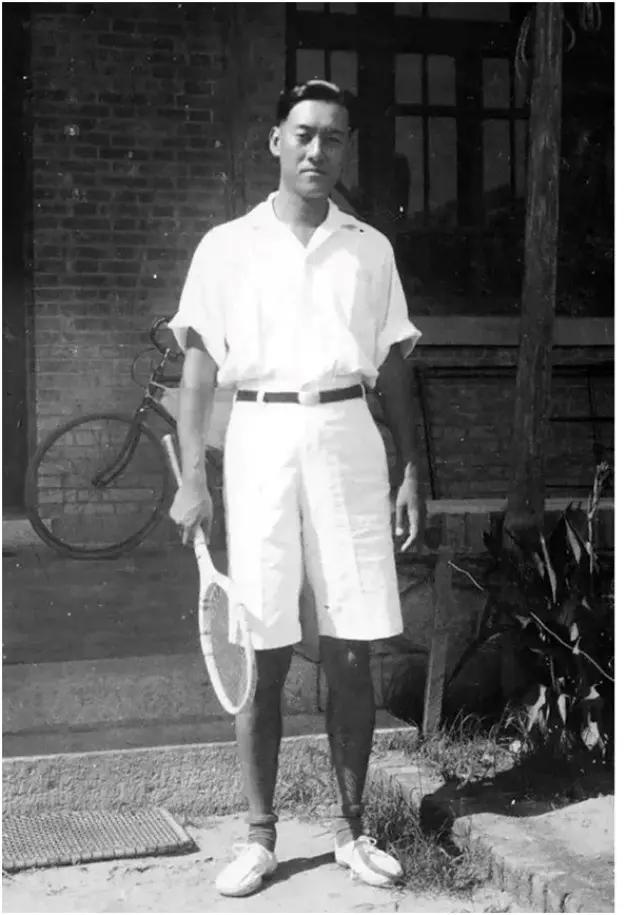

陳岱孫個子很高,拄著拐棍,但身形挺拔。他同樣穿一身洗的發白的藍布中山裝,他同樣表情嚴肅、不善辭令、沉默寡言:我一瞬間覺得是一個大一號的季羨林。在我們說話的時候,一個老婦人悄無聲響的出入。我問起他的身體,他告訴我他年輕的時候琴棋書畫一律不曉,但打球、騎馬等全部體育項目無不諳熟精通,所以體質不錯。說起房子裡令人瑟索的溫度,他說冷不是最要緊的,夏天下雨最麻煩,有時在屋裡還得打著傘……

他說這些的時候平靜自然,像在述說一件再習以為常不過的事情。

一個小時後我告辭出來,又投入那水火交際的青春歲月,留下老人在清冷、孤獨、寂寥中度過「炮竹聲中一歲除」的除夕以及一個一個不知何時才能窮盡的新春。

我最初聽到陳岱孫的名字和故事,是從北大中文系78級黃蓓佳的小說《請和我同行》開始的。小說里寫了一個老教授,年輕時和另一個青年同時愛上了叫黃秋菊的姑娘;黃姑娘無法取捨,就和兩人做了一個約定:誰先留學美國,取得博士學位就嫁給誰。於是,兩個青年人共同出國。老教授謹守承諾,壓抑著相戀之苦一心一意讀書拿學位。而另一個青年則半途潛回國內,沒有對手地獲取了姑娘芳心,成就百年好事。幾個寒暑過去,老教授學成歸國,手捧博士證書以示佳人,卻發現愛人已成人婦。覆水難收,刻骨相思盡成灰,老教授遂傷心欲絕,終身不娶,一輩子與姐姐相伴為生。而他後來的庭院裡,一直種滿黃色的菊花。這個守然諾、不懂「女人的誓言和褲帶一似警察執法的尺度」的痴心人,就是陳岱孫;另外那個心機深遠、機智靈活、一不信邪二不信女人謊言的青年,就是後來榮華富貴、相較陳岱孫有如天上地下的周培源。

黃蓓佳的小說內容已經記不清了,但裡面那首《我希望》詩,我至今能脫口而出:

我希望,她和我一樣:胸中有血,心頭有傷;不要什麼月圓花好,不要什麼笛短蕭長。

要窮,窮的像茶,苦中一縷清香;要傲,傲的香蘭,高掛一臉秋霜。

我們一樣,就敢在暗夜裡,徘徊在白色的墳場;去傾聽魑魈的慘笑,追逐那飄移的螢光。

我們一樣,就敢在森林裡,打下通往前程的標樁;哪管枯枝上猿伸長臂;何懼石叢里蛇吐綠芒。

我們一樣,就敢隨著大鯨,划起一葉咿啞的扁舟,去探索那遙遠的海港;任憑風如喪鐘,霧似飛網。

我們一樣,就敢在泥沼里, 種下松籽,要它成梁;我們一樣,就敢挽起朝暉, 踩著鮮花,走向死亡!

雖然,我只是一粒芝麻,被風吹離了莖的故鄉;遠別雲雀婉轉的歌喉,遠別玫瑰迷人的芬芳。

我堅信,也有另一顆芝麻,躺在風風雨雨的大地上;

我們雖未相識,但我終極樂觀,因為我們頂的是同一輪太陽。

就這樣,在遮天的星群里,去尋找那顆閃爍的微光;就這樣,在蔽日的森林中,去辯認那片模糊的葉掌。

不過《我希望》並不是黃蓓佳所寫,而是她同班同學孫宵兵的作品。當年在北大時候,我愛這首詩遠勝於舒婷的《致橡樹》。我曾隨著我的足跡把這首詩朗頌遍全國各地,處處引起共鳴;現在的中紀委副書記肖培,前陝西省委書記袁純清,前上海市委副書記、前海南省副省長、前博鰲論壇秘書長姜斯憲都是聽了我的朗誦後成了這首詩的粉絲。我一直認為,這首詩是我們那個炙熱時代的愛情史詩、是我們那個激揚歲月的精神宣言。孫宵兵畢業後不久從事了教育法研究,長期擔任教育部政策研究與法制建設司司長、教育部法制辦主任,出版法律著作、完成法律課題無算,同時始終熱愛和致力詩歌創作,詩集一本又一本地出。政策法規司在教育部是一個重要部門,當年胡啟立夫人郝克明即任此職;「六四」後胡啟立失勢,郝克明特地被調離到教育發展研究中心任主任,可見一斑。孫宵兵中文系出身,橫跨兩個領域,不說成績,普通人時間都不夠用,此人由此見可算天才。而他的一首《我希望》足以彪炳詩史——不過據說孫霄兵後來的婚戀不是很順利,也難怪,愛情如此理想主義,現實中不碰的頭破血流才不正常呢。幾年前我和孫霄兵有了聯繫,他常常寄給我最近出版的各種詩集並題款贈言。有次我在朋友圈裡評價毛澤東「惡貫滿盈」,他偶然看到,留言說:「師弟別這麼說,我們這一代人會接受不了的」,語言溫宛寬厚,頗有長者之風。

那個時候我不知道,關於陳岱孫的故事,除了黃蓓佳版,還有唐師曾版、許淵沖版,雖然這兩個人都和我一個系,近在咫尺。

當年我給鄧力群走卒、反趙紫陽急先鋒、害人無數的文革餘孽、「向歷史虛無主義亮劍」的發明者樑柱的女兒講過黃秋菊的故事,女兒求證於樑柱,樑柱點頭稱是,自豪地說:「看我們福建人多實在!」如果樑柱說福建人實在是真的,那他真是不肖的福建人呀。

直到很長時間以後,我才詳細了解了陳岱孫。

陳岱孫出身福建閩侯世家,和林則徐同鄉;他的祖父是翰林陳寶璐,伯祖父是陳寶堔,明清兩朝全家出過21個進士,屬於今天女性最羨慕嫉妒恨的官二代。他20歲赴美,在威斯康星大學畢業時獲得全美大學生最高榮譽金鑰匙獎;22年入哈佛研究院,26歲獲哈佛大學博士,隨即赴法、德、英等國考察遊歷,27年回國任清華教授,28歲任清華經濟系主任,29歲成為清華最年輕的法學院院長。陳岱孫課講的極好,系外學生也大量跑去旁聽。他每次上課,不看講稿,滔滔道來、旁徵博引,每回停下的時候,必是下課鈴響,幾乎不差纖毫。這種履歷已經讓人絕望了,但還遠遠不是他的全部呢。在西南聯大,陳岱孫是男神級別的,高大俊朗、衣冠修整、風度翩翩,籃球、網球、游泳、騎馬、高爾夫、跳舞、打獵,據說還曾為聽一場歌劇從巴黎趕往義大利。你看陳岱孫照片,和當時大多數哪怕留洋回來的長袍馬褂、滄桑近視、不修邊幅的教授們都不一樣,一副西洋貴族紳士和硬漢小生的樣子,對女性絕對有殺傷力,難怪聯大女生私下議論戀愛對象一定要按照陳岱孫的標準來找。這也還不是他的全部呢。陳岱孫性情溫和、待人親切、處事周到、細緻體貼、扶危濟困,生活能力、自理能力、事物處置能力都超越一般的強……

正因為如此,在民國的知識界,陳岱孫的終身大事備受矚目。早年在清華就有三孫不婚——葉企孫、陳岱孫、金岳霖(字龍蓀)——的說法,後來在聯大,有四個單身教授——外文系吳宓、經濟系陳岱孫、哲學系金岳霖、生物系李繼侗——的個人問題廣受關注。

當時已經是這樣,幾十年後的黃蓓佳版、唐師曾版、許淵沖版以及其它無數個版本,每一個提出後都有許多人出面否定。《東方之子》採訪晚年的陳岱孫談及此事,他只淡淡地說:「第一我沒時間,第二這種事怎麼也得兩情相悅,我沒碰到合適的」。今天陳岱孫斯人已去,過往的真實情由,將會永遠成為一個謎、一段隱秘的歷史。自古說紅顏薄命,而高處不勝寒的完美藍顏又何嘗不是如此呢?

在民國回憶錄剪輯的《去趟民國》和《一言難盡》兩本書里,到處都能看到陳岱孫的名字:陳岱孫和朱自清在一起、陳岱孫和傅斯年在一起、陳岱孫和吳宓在一起、陳岱孫和梅貽琦在一起、陳岱孫和這個在一起和那個在一起,顯然他是一個特別活躍和喜歡社交的人。但是,1949年以後,他卻突然一下變得深居簡出、不事交遊、寡言鮮語,以至於大官僚地主出身、資產階級學術權威成分的他,在文革中居然幾乎沒有受到波及、更沒有被整肅,一輩子竟平平靜靜地度過了。

在《去趟民國》的「居住」一章里,也寫到了晚年被「新中國」和共產黨折磨的滿地亂爬的吳宓。1925年,吳宓入住清華工字廳西客廳,取名「藤影荷聲之館」;再早梁啓超曾在同一地方「賃館著書」。後來,葉公超也搬來與吳宓為鄰。吳宓的住所成了文化沙龍,他日記里記載,在他家裡住過和時常訪晤的有王國維、陳寅恪、趙元任、馮友蘭、金岳霖、蒯壽樞、楊振聲、錢方軾、葉企孫、陳岱孫等等。《去趟民國》同章里還寫道,當年清華教授住宿優越,聞一多、吳有訓、雷海宗等50多戶住在清華西院,聞一多家有14間房子。1935年,聞一多、俞平伯、周培源、陳岱孫、吳有訓等又遷入清華南院,這裡有三十多棟新建的西式住宅,每戶一棟,內有書房、臥室、餐廳、會客室、浴室、儲藏室等,電燈、電話、熱水等一應俱全。

然而,一個即便以今天的標準看起來都絕對偶像級的翩翩佳公子、一個註定要被寫入民國史中的人物、一個最經典意義上的天才和大師、一個有著鮮為人知隱秘曠世絕戀的第一流情痴,在後一大半的人生中,不但離群索居、形單影隻、粗衣爛衫、寂寞終老,而且住在與雜役為伍的廢園蝸居、冬天房間裡凍得瑟瑟發抖、下雨天在屋子中不得不打傘;不但從30歲每月400大洋變成90歲每月860人民幣、貧困交加不得不靠學生們接濟,而且在七十高齡之際差點被遣送到北大清華的死亡流放地鄱陽湖畔鯉魚洲……即便他自己不說,如果我們不問一句「誰之過」,而去讚美他總結自己的一生時說「我一輩子只幹了一件事:教書」,卻去欽佩他清心寡欲、安貧樂道、與世無爭的桃李滿天下,我們真的就是太偽善和無恥了!

寫過《南京暴行》的美籍華人作家張純如在寫另一本作品《中國飛彈之父——錢學森之謎》時,採訪了在他父親母校加州理工學院讀書的錢學森之子錢永剛。張純如說,錢學森離開美國時,發誓永遠不再跨進美國一步,因為美國讓他感到羞辱和寒心:他為美國工作、貢獻了近二十年,可最終美國不但拒絕了他入籍,而且公開把他驅逐出境;錢學森晚年曾表示,如果美國相關部門,哪怕口頭向他表達道歉,他就會重訪美國。錢學森雖然沒有等來道歉的一天,但他的國家卻給了他無上的恩榮。可是,吳宓也好、陳岱孫也好、其他無數在共產黨治下橫死苟活的知識分子也好,他們受到的羞辱和寒心,又找誰去說呀!他們是不是也該模仿錢學森,發誓「永遠不再跨進共產黨中國」一步呢?他們終其一生,不但沒人道歉,而且到死都一無所有。

很少有人知道的是,1949年後,陳岱孫一步步放棄了他得以成名、得以厚生的西方經濟學,也一步步否定了自己過去的輝煌、過去的榮耀,而去搞什麼「馬列主義經濟學說」。直到1981年,他還撰文論證:我們國家的社會制度和西方完全不同,西方體制下的經濟學說不適用於我們,我們要警惕它,它會給我們帶來許多麻煩。他去世前兩年,還在一本書的《序言》裡激烈地寫道:「我們現在面臨兩種危險,第一種危險是西方經濟學說對中國青年和中國青年知識分子的毒害,第二種危險是西方經濟學說可能對中國的社會體制和改革開放造成誤導」——而此時,距離中共十四大確立社會主義市場經濟已經過去了3年。這,也應該是陳岱孫在1949年後沒有受到吳宓一樣的摧殘的一個原因。

陳岱孫1952年院系調整之後來到北大,從此之後再沒離開。來北大之前,他的主要生涯全都是在清華度過的——除了八年西南聯大歲月。陳岱孫臨終前,說的最後一句話是:「這裡是清華」。當然,他彌留中念茲在茲的清華,不是今天那個宣布已經建成世界一流大學的清華,而是那個有著工字廳、有著歡聲笑語、有著「風景之優美」、有著「藤影荷聲之館」、有著季羨林懷念里的「高談闊論」、有著吳宓深深眷戀的「久居安適之西客廳」、有著陳寅恪心中「獨立之思想、自由之精神」的清華。最終,陳岱孫以即將陷入昏迷前最後一句本我的話,在迴光返照中,神志清明、大徹大悟,徹底否定了之前近五十年的超我。

1994年,我曾再次拜訪了陳岱孫,他依然健朗矍鑠,對過去依然記憶猶新。此時,他已搬離了和北大退休雜役合居的鏡春園小院,住進了專為名教授準備的燕南園小樓,回歸了六十年前居住標準的一半。一個人命運如此,一個國家、一個民族的民運不也是如此嗎?