到1855年9月8日,英法聯軍在圍攻349日後最終占領了塞瓦斯托波爾,宣布俄軍戰敗,克里米亞戰爭結束。

陳述上述歷史是為了說明,英國(美國)是海洋國家,他們之所以關注沙俄,就是不希望它進入地中海、大西洋威脅到自己的海洋利益,中西歐國家也不希望沙俄進入歐洲海域威脅到自己。而克里米亞半島就是黑海的鐵門栓,只要拿下了這個地方,就鎖住了沙俄的咽喉。對於沙俄也一樣,守住了克里米亞,就打開了面向巴爾幹地區和地中海的通道,帝國就有希望享受地中海和大西洋的陽光。

因此,克里米亞半島是沙俄、黑海和巴爾幹地區的「天元」,該地區的所有問題最終要在這裡解決,其它地區的軍事行動實際是湊熱鬧的。

這就是今天的俄烏戰爭。

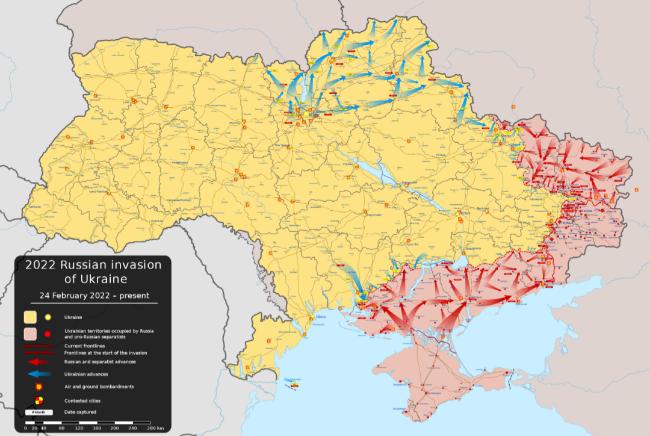

俄烏戰爭打響之後,伊始階段俄羅斯希望使用閃電戰全面占領東烏克蘭但未獲成功。此後,俄羅斯開始調整戰略,將主要的進攻方向放在頓巴斯地區和亞速海西岸,烏克蘭在烏東頑強抵抗形成消耗戰,參考下圖:

這讓歐美各國興趣索然。根源在於頓巴斯地區對普京具有很強的政治意義,完整奪取頓涅茨克和盧甘斯克兩個州之後普京就可以宣布特殊軍事行動取得了最後的勝利。但對歐美來說卻意義有限,歐美關心的只有克里米亞半島這個「天元」。

如果歐美和烏克蘭奪取了克里米亞,一旦俄羅斯從烏克蘭或白俄羅斯向中東歐地區擴張,克里米亞的空軍就可以抄俄軍的後路和補給線,俄羅斯實質上就失去了向中東歐擴張的能力;北約海軍就可以控制黑海,徹底封死俄羅斯進入地中海的可能,即無法威脅美英的海洋利益也無法從海上威脅中西歐國家。這與1853-1856年的克里米亞戰爭一樣並無區別。

「克里米亞」,才是烏克蘭的勝負手。

8月9日,克里米亞半島俄黑海艦隊海軍航空兵基地發生大爆炸,據後來的衛星圖片對比,俄空軍損失了數量不菲的飛機,福克斯認為俄軍損失了3.8億美元,而CNN認為這是二戰之後單日的最大戰損。無論俄烏雙方事後怎麼說,但大家都知道到底是誰幹的。隨後烏克蘭總統澤連斯基說,戰爭是2014年從克里米亞開始,就應該以克里米亞作為結束,就更清楚是誰幹的。

同樣在美洲時間8月9日,拜登政府宣布向烏克蘭提供55億美元的援助。在這筆援助之前,雖然俄烏戰爭已經打了5個多月,但今年美國總共才向烏克蘭提供了125億美元的援助。緊接著歐盟各國就宣布向烏克蘭增加15億歐元的援助。歐美的行為似乎可以看做是某種形式的鼓勵。

8月16日,俄軍位於克里米亞最大的軍火庫又發生了大爆炸,隨後位於克里米亞和赫爾松的俄軍軍火庫和飛機場等重要的軍事設施又發生多次爆炸。這其中的意圖很清楚,就是要削弱俄軍的後勤補給能力和空軍的戰略支援能力,為赫爾松和克里米亞的決戰做準備。

相對俄羅斯來說烏克蘭是弱國,在這場戰爭中如果沒有外界強有力的支援烏克蘭就沒有勝算。烏克蘭要獲勝就必須調整自己的戰略,將自己的軍事戰略與歐美的戰略目標緊緊地結合在一起,歐美才會全力援助(甚至不排除有北約國家直接出兵),攻擊並最終奪取克里米亞半島就可以凝聚歐美和烏克蘭共同的利益,就是烏克蘭的勝負手。

從7月開始,烏克蘭開始將主要的攻擊方向放在克里米亞半島的門戶——赫爾松,目前又開始對克里米亞半島密集發動襲擊,說明烏克蘭開始抓住這場戰爭的勝負手。

克里米亞半島是黑海明珠,是俄羅斯面向歐洲和地中海的戰略支點。1853-1856年克里米亞戰爭戰敗之後沙俄實質上已經不再是一個歐洲國家,沙皇尼古拉一世也於戰爭結束前夕過世,從此沙俄只能轉向遠東地區擴張。今天,俄羅斯也清楚克里米亞和赫爾松才是決戰之地,在以天然氣為槓桿努力分化歐美的同時,也不斷向該地區調集重兵,普京大帝要為自己的政治命運在該地進行最後的決戰。

俄烏戰爭打到今天雙方都已經精疲力盡,總體戰局差不多是個平手。頓巴斯方向俄軍占優,但進展的速度不如蝸牛,赫爾松方向上就是烏軍不斷炸橋,俄軍不斷修橋,由於炸橋總比修橋的效率高,讓烏軍略顯主動。未來的戰局可能不會是現在的延續,當然也很難像現在這樣四平八穩:如果戰爭拖至冬季,就有利於俄羅斯坦克部隊的發揮;在普京天然氣戰略的打擊下歐美的通脹十分嚴重,這會考驗歐美對烏克蘭援助的可持續性;中美(或北約國家)會不會直接進場參戰,等等,這些因素都會直接影響戰局走勢。