據英國《經濟學人》本周最新一期指出,在亞洲,數據流成為新大博奕一部分(In Asia data flows are part of a new great game)。與此同時,地緣政治的緊張局勢及數字保護主義卻可能破壞數據的更好地聯通。

海底電纜示意圖©網絡示意圖

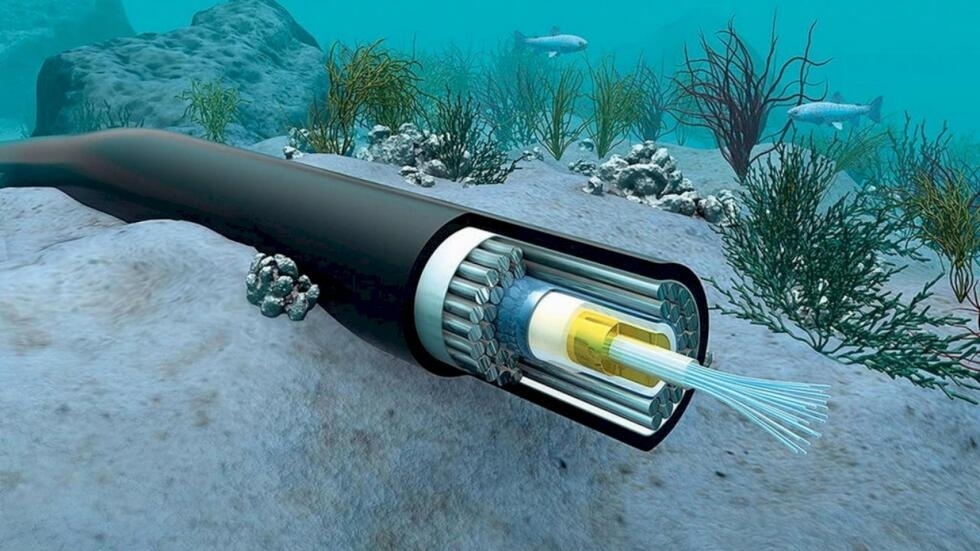

《經濟學人》這篇文章開頭寫道,電報電纜在19世紀開始為人們傳輸信息,這是現在光纖電纜的前身。隨著網絡的發展,海底電纜已成為約99%洲際網絡流量的管道。而如今,連接亞洲的數字連結比以往來得緊密,該地區對數據需求的成長速度快於世界其他地區。

《經濟學人》文章說,隨著內容提供商將數據中心及內容移至離消費者更近的地方,越來越多的數據在亞洲地區流動。亞洲內部數據流占該地區寬頻逾50%,高於2018年的47%,而同期流向美國及加拿大的比例從40%下降至34%。

該文援引美國電訊市場研究公司TeleGeography的數據顯示,2022年,亞洲的國際寬頻使用量成長了39%,而全球平均水平為36%。日本資訊科技NEC公司海底網絡部門的太田貴久(Ohta Takahisa)表示,不斷擴大的用戶群及不斷成長的經濟讓亞洲成為新網絡基礎建設「全球極熱門的其中一個市場」。然而,地緣政治緊張局勢、保護主義法律、混亂的數據管理規則可能會阻礙數據的自由流動。

過去,建設網絡基礎建設往往是國家之間與企業之間的「合作」,但近年來,由於中美摩擦不斷加劇,有利環境已經惡化。兩國持續增加競爭建設及控制對方無法獲得的數字基礎建設。《經濟學人》續稱,正如路透社最近一篇報導指出,美國將澳大利亞及阿曼之間一條私人建造的電纜秘密連接到迪戈加西亞島(Diego Garcia)的美國海軍基地,迪戈加西亞島是英國在印度洋的前哨基地。

文章接下來提到,對通訊基礎建設安全的擔憂與海底電纜本身一樣有著悠久歷史,英國倫敦大學國王學院(King’s College London)資深研究員卡瓦訥(Camino Kavanagh)指出,「電纜遭破壞」是第一次世界大戰爆發前夕的一個大問題,近年來,這種擔憂有所加劇。

一些人擔心黑客與間諜,一些人則考慮與潛在衝突有關的惡意活動風險,尤其是台灣周邊地區。日本網絡先驅村井純(Murai Jun)指出,亞洲最擁擠的電纜線路也最具爭議性,南海是海底電纜的「主要街道」,尤其是在日本、新加坡、香港之間。

這篇文章強調出,自然危害及環境危害則是亞洲另一股破壞力量,2022年初,火山爆發及海嘯切斷湯加唯一的光纖電纜,南太平洋島國湯加基本上與網絡斷絕。隨著拖網漁船越來越普遍為東南亞不斷成長的人口提供食物,電纜意外斷裂的情況也越來越常見,日本東京慶應義塾大學(Keio University)媒體與治理教授土屋大洋(Tsuchiya Motohiro)表示:「網絡非常非常脆弱。」

地緣政治正重塑亞洲數字基礎建設的建設方式及地點

《經濟學人》表示,地緣政治也正重塑亞洲數字基礎建設的建設方式及地點,隨著中國在亞洲的領土主張不斷擴大,一些地區獲得建設許可變得更具爭議。此外,中國一直與美國及其盟國日本及澳洲競爭為偏遠的太平洋島國提供網絡電纜及融資。美國加強監管電纜建設,否決連接美國及香港的數個新電纜計劃,美國國會也正審議新的《海底電纜管控法》(Undersea Cable Control Act)。

據文章認為,替代途徑及節點正出現。香港傳統上是亞洲三大數據中心的其中一個,與日本及新加坡並列。日本東京大學(University of Tokyo)資訊科技教授江崎浩(Esaki Hiroshi)表示,現在西方國家「需要一個新樞紐,基礎建設第一線正發生變化」,菲律賓及關島(Guam)已成為有吸引力的替代選項。

美國谷歌架設的全球海底電纜「Apricot」是連接新加坡、日本、關島、菲律賓、台灣、印度尼西亞的新電纜,避開了南海。日本電信電話公司(NTT)執行長佐藤佳雄(Sato Yoshio)表示,其目的是增加「路線多樣性」。然而,《經濟學人》指出,現在談論數字脫鉤為時過早,雖然美國營運商及中國營運商基本上已停止鋪設電纜,不再形成新的直接連接,但(美國及中國之間的)網絡仍然相連,這不像媒體報導的那麼極端。

《經濟學人》注意到,亞洲其他國家也正嘗試提出自己的替代方案,新加坡成為新數字貿易協議的先驅,例如《數字經濟夥伴關係協議》(Digital Economy Partnership Agreement)。全球網際網路與科技公司產業團體「亞洲網絡聯盟」(Asia Internet Coalition)總經理潘恩(Jeff Paine)表示,其對跨境數據共享規則進行調整及現代化的務實方法讓其成為該地區最佳實踐的參考。

文章提到,2019年,時任日本首相安倍晉三提出「基於信任的數據自由流通」(Data Free Flow with Trust)概念,這個想法正成為對抗數字保護主義(digital protectionism)的全球規範。然而,新加坡顧問公司「亞洲貿易中心」(Asian Trade Centre)執行長埃爾姆斯(Deborah Elms)表示,對許多亞洲政府來說,中國模式引起共鳴:「如果數據是新石油,那麼我想擁有它,我的想法是……人們可能很難看到讓數據自由流動的好處。」

文章認為,結果往往是混亂且衝突的規則,更重要的是,監管數字貿易比監管牛肉及鋼鐵更複雜。技術往往變化太快,規則制定者無法跟上,大多數政府缺乏具有相關技術專業知識的政策制定者,而且大多數的數字問題跨越不同領域,超出貿易談判者的傳統職權範圍。

在地化措施及其他跨境數據流動的障礙將增加成本,這對中小企業的傷害最大。澳洲國立大學(Australian National University)經濟學家阿姆斯特朗(Shiro Armstrong)表示,如果沒有區域協調,這種數字保護主義就會生根,「這意味著放棄數據用於生產目的之大部分能力」。

《經濟學人》文章總結稱,最大的挑戰可能不在於打造或保護跨境數據傳輸的基礎建設,而在於制定管理數據的規則,美國華府智庫「資訊技術及創新基金會」(Information Technology and Innovation Foundation)貿易政策專家柯里(Nigel Cory)表示:「管理數字貿易的規則、規範、協議存在真空。」

(《經濟學人》文章連結:https://www.economist.com/asia/2023/07/10/in-asia-data-flows-are-part-of-a-new-great-game)