面對同樣的問題,已經離職的小桃說,「我身處其中的時候也覺得很難去對抗,四周好像有密密層層的網,空氣稀薄,讓人無法呼吸。」

工作時,她時常覺得自己像個行屍走肉,領導、同事、家庭、社會輿論……自上而下,由內到外的壓力都讓她身不由己。

在這裡,請假似乎是不被允許的。

在身體實在撐不住後,小桃請了次病假,隨後便被校領導約談,「為什麼別人都行只有你不行,趕緊回來工作才能找到自己的價值。」

而另一位年輕同事請病假後,一位老教師和她的搭班老師奚落這位同事,「以後要多上課了,因為她經常生病。」

時間長了,小桃覺得似乎有病也不能請假,不管怎樣都要上課。

漸漸地,她找不到自己的定位了。聽從內心的聲音好像變成了一種「錯誤」,什麼該做、什麼不該做,界限變得曖昧不明,只有違背心意的痛苦是尖銳可感的。

同樣身不由己的還有艾金。她曾被交代完成文化戶口冊的內容,需要挨家挨戶地打電話,了解兒童就學情況。

其中一戶人家的電話一直打不通,艾金向領導反映,只得到一句,「這種事要自己想辦法,不能說打不通就不做了。」

中午吃飯時,領導提起這一茬,數落艾金年輕沒經驗,遇到困難不知道自己想辦法解決。晚上艾金又被叫去談話,依舊是那幾句批評。

她嘆了口氣,「我人生地不熟,連那個人是誰都不知道,我沒有任何辦法,就是這樣也要被追著說教一頓,我不敢想像拒絕了工作會是被怎樣『教育』。」

她們就像螺絲,被不斷地擰緊又擰緊。旁邊的螺絲有的鏽了,有的斷了,她們知道,總有一天,自己也會受不住斷掉。

艾金想過辭職,但在發現需要7萬的違約金後,她說,「擰我的扳手下重力了。」

她的家庭並不富裕,母親在一家小廠做工,父親的單位不景氣,現在每個月工資在兩千塊左右。

小時候的六一兒童節,她眼巴巴地看著其他的小朋友吃烤腸,旁邊的小孩私語,「你看她盯著看。」在小同學們湧進便利店搶購麵包時,艾金也擠進墮胎,但兩塊錢的麵包在手上停滯了幾秒,又被默默放回,「我只有一塊錢。」

現在,那個買不起麵包的小女孩默默熬著,努力攢錢,希求在未來的某一天,自己真能攢夠7萬,脫離苦海。

但就像馬里奧的闖關,攢夠所有金幣不是唯一的通關條件。

對艾金而言,父母的不支持是辭職最大的阻力。他們說「編制是鐵飯碗」「當老師很有面子」「這是最好的工作」云云。而對艾金忍受的工作重壓,他們漠然置之,「什麼工作都這樣,再忍忍。」

現在艾金不再和父母談起這些,她知道答案是被釘死了的。

考慮再三,小桃向校長提交了辭呈。

面對她的辭職申請,領導拖著沒批,反覆打電話給小桃父母施壓。同樣是那套和編制有關的話語,小桃的家裡人用貶低的方式輸出,「像你這樣沒能力的人,辭掉編制什麼工作都不會要你!」

極端的時候,他們以斷絕關係相逼。

在一天天的辱罵中,小桃哭到崩潰。從教一年的經歷讓小桃患上了抑鬱症,她曾無數次想從樓上一躍而下,想一口吞下所有的藥,她苦笑,「他們寧可失去我都不願意失去編制。」

最後,強烈的求生欲讓小桃捂住耳朵跑出了圍城。

從何而來的非教學任務

2019年10月,鄉村教師李田田發文《一群正被毀掉的鄉村孩子》,直言不諱地批評了各級領導針對基層學校的頻繁檢查,迎檢、扶貧、寫通訊稿等等非教學任務令教師不堪重負。

這篇文章引起輿論譁然。兩個月後,中央印發《關於減輕中小學教師負擔進一步營造教育教學良好環境的若干意見》,指出應切實減少非教學任務,「把寧靜還給學校,把時間還給教師」。

2022年,國務院教育督導委員會辦公室發布《關於禁止向學校攤派與教育教學無關的「漲粉」「評比」「推銷」等指令性任務的通知》。文件規定,自2022年9月1日起,禁止攤派非教學任務給老師。

2023年10月,23歲的小學老師墜樓自殺,留下了還未完成的各項檢查、評比、活動。

就像攔不住的洪水,即使築起一道又一道大壩,依然會傾瀉而出,最終一位年輕教師用結束生命訴說自己的反抗。

令人疑惑的是,非教學任務為何屢禁不止,它們到底是如何進入校園的?

為了更好地解答這些問題,我們邀請了中南大學公共管理學院教師雷望紅分享她的看法。

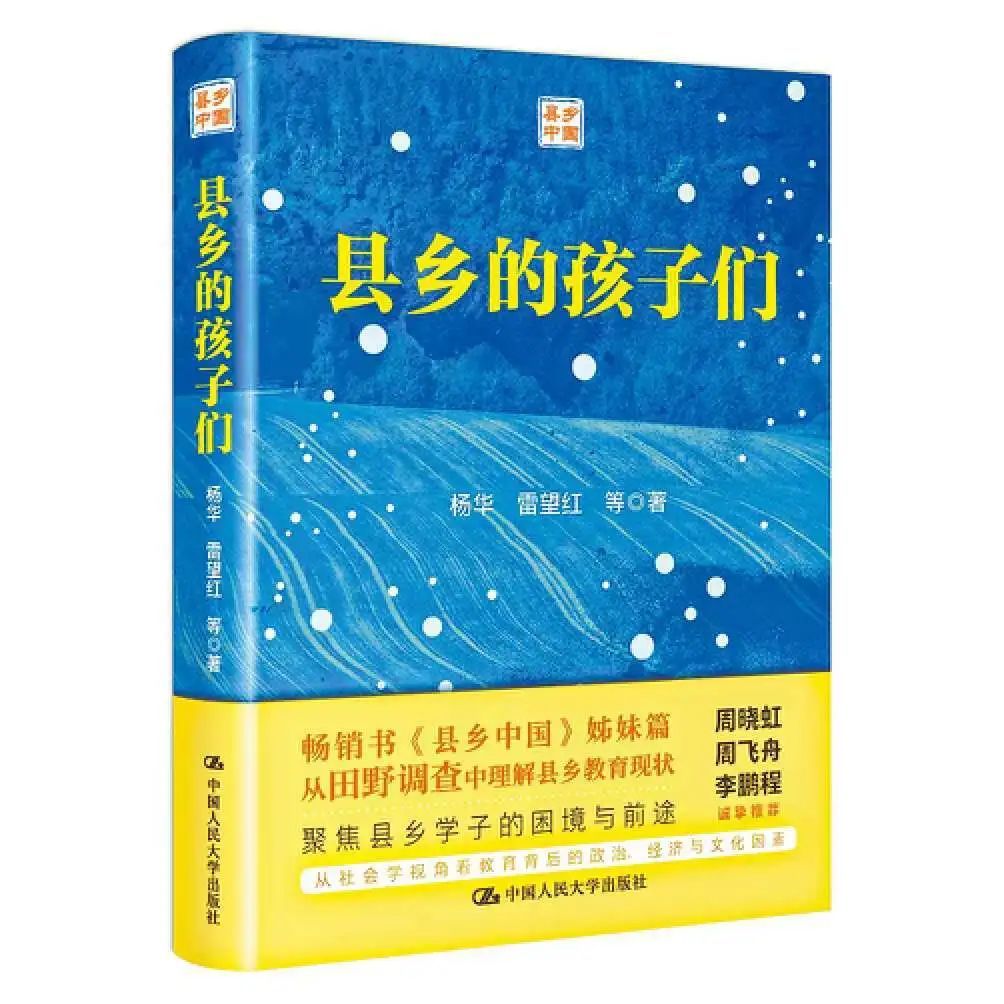

近幾年,雷望紅與其研究團隊奔赴河南、湖北、湖南3省9縣進行縣域教育調查,形成研究著作《縣鄉的孩子們》。在書中,她結合豐富的一手資料,深入探討了教師們所承擔的非教學任務的由來。

雷望紅表示,大量非教學任務的出現與我國當前的規範化建設、精細化管理等要求有密切關係。

規範化建設注重工作落實和留痕管理,這在一定程度上有利於督促工作落到實處。但在問責機制的壓力下,各部門往往會產生大量材料和文件以證明工作開展情況,而精細化管理又可能導致工作過度細化,原有任務量成倍增加。

例如某些學校的禁毒工作,不僅要開展相關會議,還要組織學生參加禁毒知識競賽、禁毒作文比賽、畫禁毒手抄報等等。

每個小活動都需要策劃總結、拍照拍視頻留痕,以形成完整的證據鏈,這無疑耗費了老師們的大量精力。部分一線教師還反映,本來學生對毒品知之甚少,但禁毒工作「過火」後,反而可能激起一些學生對毒品的好奇。

可見,本意良好的要求如果矯枉過正,不僅增加教師負擔,還可能適得其反。

那麼,這些任務產生後為何會進入校園呢?

雷望紅認為這與學校的組織特性有密切關係:

一,學校高度組織化,內部分工明確,容易找到責任主體;

二,教育工作具有一定的時間彈性;

三,教師隊伍的文化水平高,完成上級任務的能力強;

四,學校是一個高度動員型的組織,師生高度服從組織安排,具有紀律意識。

在這幾點優勢的加成下,相對於其他部門,學校容易更快更好地落實工作。這也使得縣政府在區域競爭的壓力下,更傾向於將任務分派給教育局以完成政績,其中自然包含了大量非教學任務。

而教育局被納入垂直管理的行政管理體制後,就進入了對上負責的階段,即下級要對上級交代的事負責。在這套體制下,下級難以違抗上級指令,只能回應和執行。

同時雷望紅也指出,相對於其他掌握人、錢和各種項目資源的強勢部門,教育局處於弱勢地位。

此前,孫敏在接受騰訊新聞知識萬象的訪談時也提到,他們曾詢問教育局領導和科室負責人「為什麼不能幫學校擋住上面壓下來的任務」,相關人員表示,「就算其他部門不通過政府來施壓,我們也不可能次次拒絕,因為我們老師職稱定級、學校發展需要的項目資金政策支持,都在這些部門手裡!你不配合,以後你有求於他的時候,怎麼辦?」

上級的指令加上平級部門的強勢地位,教育局被圍困其中,只能妥協。大量非教學任務就此層層下發,開始進入校園。

繁複的工作主要堆積在小學和初中。由於高考是教育政績的集中體現,高中校長比小學、初中校長更有底氣拒絕與教學無關的工作,因此義務教育階段的老師明顯需要處理更多的瑣碎事務。

而在結構性缺編的環境下,諸多中小學的在編教師被迫同時承擔教學與非教學事務,就像艾金那樣,需要抽出課餘時間,挨家挨戶打電話填寫文化戶口手冊、統計問卷數據等等。

而這種情況的結果往往是更具機動性的教學空間被伴隨強硬命令的行政事務擠壓,教師失去教學自由,學生的學習環境不再純粹。

「辛勤的園丁們」面臨的是結構性困境,是一套已自成邏輯且運轉「良好」的系統,這不是一篇文章、一次調查、一個簡單的呼籲能輕易撼動的。

可無數處在系統末端的教師依然苦苦掙扎,反覆追問著呂老師遺書中的那句,「什麼時候老師能只做教書育人的工作?不幸福的老師怎麼能教出積極樂觀的孩子呢?」

呂老師走後的第7天,艾金講完練習冊,拉開一張凳子坐下,雙眼無神,呆滯放空。她恍惚想起八年前的某個午後,她的初中語文老師也這樣坐下,帶著同樣的神態,呆滯地望著不知通向哪裡的遠方。