蘇州高新區管委會認為,「單獨對外轉讓其(蘇州綠岸)95%的股權,嚴重違反蘇州市政府對蘇鋼集團轉型升級支持的初衷和要求,違背了其與蘇州高新區管委會簽訂的一系列協議及文件規定。單獨轉讓綠岸公司上述標的地塊,作為單純房地產項目開發,將會帶來一系列問題。」

不過,20多天後,蘇州高新區管委會同意了這筆交易。至此,北大方正順利「拿錢走人」。

與滸墅關其他區域墮胎較多形成強烈反差的是,蘇州綠岸內雖建得頗富現代感,但行人稀少。騎電瓶車的保全會關注進入該區域的人員是否在拍照,並用手機錄影上報。 《等深線》記者 程維 /攝

連環醉拳

在國內排名居前十位且在蘇州有房地產開發項目的某大型房地產公司相關負責人趙成(化名)11月15日對記者稱,「蘇州毒地」事件中,陸家嘴有兩個環節的操作,是他無法理解的。

一是不管該地塊是大面積被污染或局部污染,為什麼開發商在拍到股權、獲得土地開發權後,沒有花幾百萬元對這17個地塊的實際污染情況進行複查,最終導致該總投資超過100多億元的項目全面折戟。

通常,市場化房地產公司及私營房地產公司在正式開發前,都會有一個自己委託全面評估環境污染威脅的標準流程。

二是在自己實地查清地塊污染情況後,開發商還需要有一個針對污染地塊的治理方案和針對污染地塊、污染威脅地塊的施工方案。

蘇鋼集團10月10日的回覆中稱,「我們了解到,聯合方在開發蘇州綠岸地塊期間,沒有按照有關要求建設地下水阻隔牆及採取其他防護措施,存在擾動地下水、搬運土壤造成部分環境交叉污染的行為,和施工作業不規範造成的二次污染行為。」

趙成說,他在調閱了一些公開資料及衛星地圖後,發現陸家嘴開樓盤的開發順序上,其實更應該把污染最嚴重的4號地塊及2號、1號地塊先治理好,並優先開發,就能避免附近地塊先挖坑建房,進而防止污染最嚴重的4號地塊的地下水,擴散到原本污染不嚴重,或未被污染的地塊。

與陸家嘴一樣,蘇州綠岸、蘇鋼集團均拒絕受訪。據稱當地希望以此實現「輿論降溫」。 《等深線》記者 程維 /攝

不過,趙成的這一觀點也有瑕疵,因為距離4號地塊較遠,且目前仍未開發的11號地塊,也被查出有污染,這在一定程度上駁斥了蘇鋼集團的說法。

趙成認為,根據2016年蘇州綠岸股權競拍時公布的信息,被污染土地的深度為0—18米,如果全部按18米的深度全部鏟走集中填埋,則17個地塊共計66.4萬平方米,涉及的土石方工程量為1195.2萬立方米。因該地塊附近主要為土方,蘇州的土方含挖掘、運輸、填埋的費用為每平方米65元左右,則挖走該地18米深以內所有土壤的費用為7.76億元。

「實際上遠遠用不了這麼多,因為如果先深挖4號地塊及周邊重污染地塊,附近的大部分地塊的土壤不用挖這麼深的。」趙成說,這樣一來,實際治理費用可控制在3億元至3.5億元以內。

據陸家嘴此前幾年的公告,《江蘇蘇鋼集團有限公司老區焦化區域土壤和地下水人體健康風險評估報告》顯示,最終確定該場地 0—18米 深度內,污染範圍為17542平方米,污染土方量為39604立方米,涉及的修復費用約 4752.48 萬元。

當地人士指出,現在陸家嘴已經在蘇州綠岸項目的土地成本上,投入了85.25億元,在房屋建設上,大致投入了20多億元—100億元,卻結果尷尬。如果按照外界推測,2號、8號、9號、12號地塊上已建房屋還有一定概率將大修,特別是12號地塊上的多達26幢高層住宅,工程量巨大,成本高昂。

另一個令人費解的情況是,陸家嘴為何將原焦化廠所在重污染的2號地塊,用於修建學校,且將原有的工業研發用地,改成了教育用地。蘇州市自然資源和規劃局同意了這一土地用途更改,但在2022年土壤嚴重污染事宜爆發後,要求取消此項土地更改。

此外,有消息稱本次事件爆發的原點,是英國雷丁學校要求進行環境檢測,另一說法是當地生態環境局要求開學前進行環保檢測。當地生態環境局對此未作回應,截至發稿時止,雷丁學校也未回復記者向該校公布的6個公開郵箱發送的採訪郵件。

長1.52公里,寬660米的千畝大盤蘇州綠岸,頗似某些電影場景,人跡罕見。 《等深線》記者 程維/ 攝

誰的責任?

陸家嘴的公告顯示,該公司在當初通過旗下公司競購蘇州綠岸的股權變相「拿地」時,資金來源如下:陸家嘴旗下的佳灣公司20.24億元,華寶信託旗下的「安心投資20號信託計劃」 65億元。這65億元中,中國農業銀行股份有限公司作為信託計劃優先級委託人,占 44.75億元,陸家嘴旗下全資子公司佳二公司作為信託計劃劣後級委託人,占20.24億元。

簡而言之,這85億元的來源,就是陸家嘴通過旗下兩家公司出資約40.5億元,另外44.75億元則與中國農業銀行股份有限公司購買信託產品支付的現金有關。這導致一些人認為,本次陸家嘴怒索100億元,是因為信託產品到期了,陸家嘴有還錢壓力,所以不得已而為之。

華寶信託公司官方網站上,目前無法查到相關信託計劃的信息,因此暫無法查證此信託計劃的到期時間為何時。Wind數據顯示,「安心投資20號信託計劃」設立於2017年1月4日,目前仍為「存續信託產品」。

工商檔案顯示,華寶信託在2017年5月2日成為蘇州綠岸的第一大股東,但蘇州綠岸2021年的年報,華寶信託已經從股東名單上消失,改由陸家嘴旗下的上海佳二實業有限公司持有華寶信託原有的持股數量。

按常見操作,這一變化往往意味著華寶信託在2021年,已經完成了兌付,並終結了該信託計劃,從而退出了蘇州綠岸的股東席位——因此,陸家嘴迫於信託兌付壓力而索賠百億元的說法,缺乏可信支撐。

陸家嘴官方網站顯示,該公司目前的項目主要集中在上海、蘇州和天津3地,其中蘇州於2016年啟動,天津於2017年啟動。儼然,蘇州綠岸是陸家嘴走出上海區域,投資的第一個項目。

2016年上半年,陸家嘴的總收入為40億元,利潤11.49億元。而在蘇州的超百億元重注,系其年利潤的5倍。

有國內從事土地污染研究的專家撰文稱,陸家嘴折戟蘇州的制度原因,還在於2016年時,評估土地污染時使用的標準是會展用地的標準,而目前的土壤檢測方採用的檢測標準是2018年後的居住用地等檢測標準,新標準對污染物的要求更高。

如果該地塊按當時的標準檢測,是合法合規的,只是隨著生態環境標準的規範、提升,以前能通過檢測的土壤,用新標準衡量,就不超標、不合規了——這在客觀上加大了法院的裁決難度。

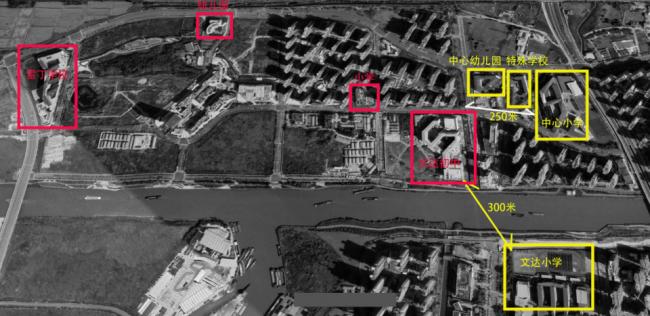

該項目上共部署了4所學校,周邊300米內還另有4所學校,分別是滸墅關中心小學,該鎮中心幼兒園、特殊學校,文達小學等。 《等深線》記者 程維 /攝

8校「扎堆」

蘇州綠岸所在的蘇鋼集團原有4所學校,分別是2號地塊上雷丁學校,16號地塊上的幼兒園,9號地塊上的小學,以及蘇鋼集團原地塊最東南角的蘇州高新區文達實驗初級中學。

除此之外,14號地塊東側一路之隔40米處,是蘇州高新區滸墅關中心幼兒園;該幼兒園東側緊挨著的是蘇州高新區特殊教育學校,該校距離14號地塊130米。該校的南側,是規模較大的滸墅關中心小學,該校距離14號地塊250米。

「蘇州高新區文達實驗初級中學」南側300米的運河另一側,是蘇州高新區文達小學。也就是說,蘇鋼集團原地塊上共有4所學校,且周邊300米內,還有4所學校。

目前,相關檢測報告並無相關物質的年揮發量,以及這些物質對300米內的8所學校的影響究竟有多大,這些關鍵數據及影響,仍有待進一步檢測、評估。

蘇州綠岸東南側250米的滸墅關中心小學,有學生1500名左右。圖為該校放學時的情景。 《等深線》記者 程維/ 攝

11月16日下午,蘇州滸墅關鎮的蘇州綠岸所在的社區,召開了一個蘇州綠岸已購房戶與陸家嘴方的溝通會。

但溝通會更像是聽取購房者意見,因為類似的會在十幾天前已經開過一次。在上一次溝通會上,14號地塊、15號地塊已購房者的主要訴求有二。其一是,儘管目前已查出的被污染地塊不含第14號、15號地塊,但因查出「17塊地中有14塊地含毒」這一結果的委託方是陸家嘴,原則上應該由當地政府及14號、15號地塊的業主一同委託獨立的第三方,針對這兩個地塊展開重新調查。

群眾認為,因為9號、10號、17號地塊已經被污染,緊鄰這3塊污染地塊且相距只有20多米的14號地塊,被地下水「沾染」的概率很高。此外,距17號地塊只有40米的15號地塊,也被大家擔心。

其二,當前輿情下,部分購房者對整體居住環境擔憂加大,因此希望有關方面能否就購房、退款等問題展開探討。

蘇州綠岸15號地塊共有6幢樓,其中1號、2號、3號樓位於該地塊的最東南側區域,這3幢樓的住戶主要是蘇鋼集團的員工,也是最遠離4號地塊的位置。 《等深線》記者 程維/ 攝

「陸家嘴及社區不斷強調,14號、15號地塊沒問題,但是我們要求他們提供證明,他們拿不出來。」一位15號地塊的業主對記者說。

11月16日下午的溝通會,陸家嘴依舊沒有給出解決方案。其意見與上一次一樣,有關土地污染的事已經進入訴訟程序,其他事宜,需要等到訴訟結果出來後再決定——購房戶對此並不滿意,如果這個官司打到最高法,打再審,再折騰4年以上或十幾年,那我們就在這種情況下等幾年或十幾年?

當地社區和陸家嘴對此沒有直接答覆。這些購房戶認為,自己才是「新賢橋上的孟姜女」。