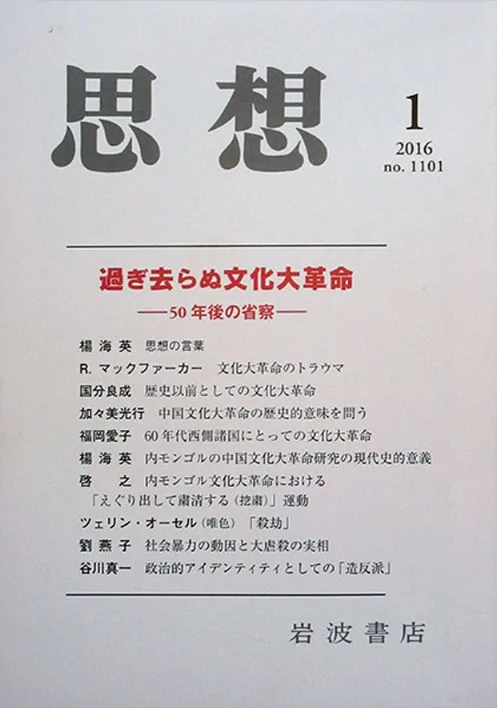

日本《思想》(岩波書店)新刊2016年元月號(唯色提供)

(七)、大開殺戒

所謂平息「再叛」實則屠戮的軍事行動結束之後,便是大規模的逮捕、關押和公開處決。領導尼木民眾以暴抗暴的「尼木阿尼」赤列曲珍成為著名的「反動分子」,而被第一批公審處決。大概是1970年2月,當天拉薩人幾乎傾城而出,在公審大會的現場——「拉薩人民體育場」接受觸目驚心的「階級教育」。身穿暗紅色氆氌藏袍的赤列曲珍被示眾批鬥,隨後與17名藏人被押往南郊流沙河的刑場槍決。

一位在西藏當過解放軍軍人、後來任職廳局級的漢人,在2005年1月的北京告訴我,當時他站在被公審的赤列曲珍的跟前,非常清楚地看見:「怕她喊口號,擾亂人心,不但把她的喉管割了,還用幾根鐵絲穿透了她的腮幫,從這邊穿到那邊,再緊緊地拴在腦後,結果滿嘴、滿臉都流著血,胸前也是血,慘不忍睹。」

除了殺「叛亂分子」,還要殺「叛國分子」。由於不少人因不堪文革的恐怖與貧困而逃往鄰近國家,有些人不幸被抓便以「叛國分子」的罪名遭嚴懲。一個叫圖登晉美的年輕人,是拉薩中學高66班的學生,與他的女友華小青(半藏半漢)在逃亡時被捕。華小青在監獄裡遭管制人員強姦,當晚自殺。圖登晉美被公審處決。他的一位同學回憶說:「把他遊街的時候,我們親眼看見他五花大綁,背上插一塊牌子,脖子上捆著繩子,人已經快被勒死了。其實人已經勒死了。到刑場的時候,他已經死了······」。

曾與中共合作而獲西藏軍區副司令員虛職的大貴族桑頗•才旺仁增,文革時被當作「牛鬼蛇神」遭遊街批鬥,沒收財產。小兒子也因企圖越境被控「叛國」而遭槍斃。他是個瘸子,約20歲。他的兩個同伴也被槍斃,另一個女孩被判刑二十年。據說他在被處決之前已被打死,有人說他是自殺的,但就這樣,他的屍體還是被槍斃了。

為了起到「殺一儆百」的作用,當時盛行的作法是,一是將宣判死刑的布告到處張貼,被處決者的照片或名字上畫有一個醒目的紅叉;二是舉行群眾性的公審大會,被處決者的親屬必須站在最前列,公審之後便由警察和解放軍士兵押上卡車全城遊街,再駛往刑場予以槍斃,有些人還未到達刑場就已被拴在脖子上的繩子活活勒死。其親屬既不允許收屍,還要上交子彈費,而且還要公開表態感謝黨消滅了「階級敵人」。很多人在獄中不堪折磨而自殺,也有很多人受酷刑而死。

名為「拉薩人民體育場」的波林卡,其大片空地成為可以集合上萬人的公審大會會場。而殺人的刑場有好幾處,如色拉寺天葬台附近、獻多電廠旁邊的天葬台附近、蔡公塘天葬台附近、古扎拘留所旁邊的天葬台附近、南郊流沙河一帶。要說明的是,在天葬台附近實行死刑,並非可以將死者按照西藏傳統葬俗就地天葬,因為天葬的習俗屬於「四舊」,早已被禁絕。在解放軍的槍聲中,一個個「反革命分子」一頭栽倒在早給他們草草挖就的坑中,而後被蓋上塵土算是埋葬於泥土之下,有的人甚至腳掌露在外面,被野狗撕咬。

1970年和1971年被槍斃的人之多,據「造總」總司令陶長松說,其中只是因1969年的所謂「再叛」被法院判決槍斃的就有295人。後來這295人中,有些人被認為殺錯了,予以平反,並先後給其家人「安慰費」200元和800元,對此,陶長松講了一句令人難過的話:

「藏族人太老實了,槍斃他們的時候說『托幾切』(藏語,謝謝),給他們200元的時候也說『托幾切』,給他們800元的時候還是說『托幾切』,這些藏族人實在是可憐啊。」

而我採訪過的參與調查「邊垻事件」的普卜認為遠不止這個數字。他說,1970年辦「毛澤東思想學習班」時,殺了一批人,「光是邊垻、丁青兩個縣就有一百多人······第一批殺了,本來還要兩批、三批的殺,殺它個幾百幾百的,因為都已經判了死刑,但第一批殺了後,第二批就不准殺了,可能發現有擴大化的趨向。73年我們去邊垻落實政策時,準備要殺的、已經關在監獄裡面判了無期徒刑的、判了15年、18年至少也是10年以上的,光是我去的那個鄉就有好多人。」另外一位曾在當地工作的藏人也說:「說邊垻再叛,一次公審槍斃就是九十多人」。

絕大多數被槍斃的人至今沒有獲得平反。一位歷經當年「紅色恐怖」的藏人感嘆道:「這麼多的血案啊,讓我們藏人寒透了心。我們受到的傷害太大了,已經對共產黨失去信任了。所以87年和89年的所謂『騷亂』,其實是跟這些傷害有關的。」

(八)、存疑的結論

1980年7月4日,胡耀邦考察西藏返回北京後,西藏自治區黨委下達《關於糾正一九六九年平息暴亂擴大化問題的指示》。其中說,1969年一些地方所發生的反革命武裝暴亂,是極少數反動農牧主分子搞起來的。在發生暴亂的地區,真正死心塌地地參加武裝暴亂並犯有嚴重罪行的,只有極少數,絕大部分群眾是被裹挾或上當受騙的。在暴亂嚴重的尼木、比如、邊垻、丁青四縣,也並非全縣發生暴亂。因此,把暴亂的地方,劃為「暴亂縣」、「暴亂區」、「暴亂鄉(社)」是錯誤的。特別是把群眾組織的一些錯誤行動定為「暴亂」或「預謀暴亂」更是錯誤的。因此,要公開向這些地方的幹部、群眾講明,凡是在文件或講話中劃某些地方為「暴亂」或「預謀暴亂」的地區,都一律予以推倒。

同年8月14日,西藏區黨委否定1969年南木林等四縣暴亂問題。認為衝擊了人民公社和互助組的所謂四縣暴亂,是在文革中派性鬥爭非常激烈的情況下發生的,不像當時說的有一套反革命政治綱領和反革命政治目的,不能把少數壞人的乘機破壞、階級報復定為反革命暴亂,等等。

有意思的是,明明在這些事件中,正如巴尚所說,「確實沒有發現有過去的領主或代理人出身的人,也沒有發現有59年參加『叛亂』的人,應該說都是『翻身農奴』」,可是,在西藏區黨委的「糾正」中,卻認為「是極少數反動農牧主分子搞起來的」,這是一個耐人尋味的結論。把參與「暴亂」的「翻身農奴」都一概說成是「被裹挾或上當受騙」的,顯然也太缺乏說服力。按照中共說法,那些「反動農牧主分子」都是欺壓「翻身農奴」的「三座大山」,那麼他們何以會偏信偏從呢?解放軍既然是解放他們的救命恩人,他們何以會恩將仇報呢?而這些疑點,又是不是應該值得我們去認真思索呢?事實上,就這一系列事件由「再叛」改為「反革命暴亂」,在西藏一直存有爭議,甚至要求徹底平反的聲音也不是沒有,據說十世班禪喇嘛生前就曾呼籲平反,而西藏官方卻從此放下不表。

前面說過,我在採訪當年的軍宣隊隊員久尼時,她堅決否認這些事件是派性之間的鬥爭。她說:「自治區從來沒有反悔過這個事,它定了性的,就是反革命暴亂。······它不是兩派之間的過節。如果是這樣,那就兩派之間鬥嘛,它完全是衝著解放軍來的,把整個部隊全給殺了。這裡面帶有民族主義的色彩。過去『平叛』時候沒有消滅掉的東西,它一有機會就會興風作浪。『尼木事件』是一個很重要的事件,有的人到現在還把它說成是派性,那絕對不可能,不然的話,那些犧牲了的軍人就成了冤魂。」

可是,只因為解放軍軍人被殺,就是「反革命叛亂」或者「反革命暴亂」嗎?1968年7月,在中國其他地方,同樣發生了殺傷軍人的事件,如廣西柳州、桂林、南寧地區連續發生破壞交通、搶劫援越物資,殺傷解放軍指戰員等事件;陝西也發生了搶劫銀行、倉庫破壞交通,私設電台、衝擊軍事機關、搶奪武器、衝擊監獄等事件,那麼,這些事件又如何定性呢?也屬於「反革命叛亂」或者「反革命暴亂」嗎?

當然,1969年發生的一系列事件的確暴力,若不是出於極大的「階級仇」和「民族恨」,似乎很難找到更為合理的解釋,故而也似乎只能以「叛亂」而不是「武鬥」為此定性。可是,只要調查兩派武鬥的真實情況,就會發現當時雙方在武鬥時,其暴烈與殘酷都是彼此相當的。除了使用槍炮等武器致對方於死命,其他酷刑如挖耳、割鼻、斷肢也頻頻發生,甚至在拉薩街頭出現了被另一派用鐵釘活活釘死的兩個「造總」成員的屍體。

再則,如果說平民殺死解放軍軍人是「叛亂」,那麼,解放軍軍人殺死平民,又是什麼性質呢?那些死在解放軍槍下的藏人,又是不是一個個遊蕩在雪域大地上的冤魂呢?

事過多年,就1969年發生的一系列反抗事件而言,儘管以赤列曲珍、熱群為首的眾多「叛亂分子」並不符合中共所塑造的「翻身農奴」的形象,但是若要「翻案」,恐會因此涉及更為複雜的歷史恩怨。畢竟點燃這些事件的導火線不是別的,正是最具文革特色的派性鬥爭,說到底其實是對權力的爭奪,而恰恰這一點是最為敏感的。自從以「尼木事件」、「邊垻事件」為代表的系列事件發生之後,幾年來「你方唱罷我登場」的局面結束了,「造總」從此一蹶不振,再無回天之力。而另一派則一統天下,甚至文革結束之後也未被撼動,至今依舊穩坐檯上,繼續沿襲當年「寧左勿右」的作風。頗有諷刺的是,曾不共戴天的兩派中的主要干將,而今卻「相逢一笑泯恩仇」,在杯盞交錯之時重新結盟,各取所需。

即使在今天的西藏,每每提及「六•七大昭寺事件」、「尼木事件」、「邊垻事件」,那些經歷了文革風雨的人們無不沉默,或十分驚訝。有這麼三位曾在西藏四十餘年、如今皆已退休返回北京的漢人,當我在2004年1月的一個很偶然的場合與他們交談,一人說:「不寫也罷,自有歷史去證明」;一人說:「不能寫,因為當年從中獲益的那些人現在還在台上」;一人說:「寫什麼寫,不過是狗咬狗,當年軍隊內部一個團長和參謀長因為派別不同而反目,參謀長被說成是『叛亂分子』遭到槍斃,後被說成是畏罪自殺。可笑,軍隊裡竟然也會出『叛亂分子』!」

可是,怎麼能不寫呢?如果現在還不寫,已經說不清楚的事實就會被徹底湮沒,而歷史是不可能自動去證明的,因為歷史往往是由勝利者書寫的。怎麼能不寫呢?再不寫,那些遊蕩在雪域大地上的一個個冤魂,就會永永遠遠是無法安寧的冤魂了。包括藏人。包括漢人。怎麼能不寫呢?除了書寫,我們還能做什麼呢?(完)

寫於2001年—2006年,拉薩、北京

再改於2015年6月,北京

(日本《思想》(岩波書店)新刊2016年元月號,為中國文化大革命五十周年專輯,即《未消逝的文革~五十年後的省察》。其中收錄了我的論文《西藏文革疑案:1968年「六•七大昭寺事件」與1969年尼木、邊垻事件》,由居住日本的漢人作家及中、日雙語譯者劉燕子女士譯為日文。這裡,我將原文以連載的方式,在自由亞洲特約評論欄目里發表。)

來源:RFA