作為協和醫院當年收治的最危重的「非典」患者之一,禮露能活下來,是個奇蹟。她一再說:「我的個人經歷其實並不重要,重要的是從這個經歷當中我們能反思出什麼來。」

看病

我經歷的故事說起來很長。中央人民廣播電台有一個老記者叫陳寰,資歷很老,從延安時期就開始採訪毛澤東和周恩來,是一個有名的時政記者。陳寰阿姨是我父母在瀋陽東北中山中學的同學,他們的友誼從13歲開始,持續了60多年,直到我父母去世。陳寰阿姨一生沒有結婚,我在北京工作以後,她對我就像對女兒一樣。

2003年4月初的時候,陳寰阿姨想去醫院做一些檢查,希望我能陪著她去。其實她也沒什麼大事,只是已經86歲,肯定多少有些不舒服的地方。她是高幹身份,人民醫院有專門為他們提供服務的大夫,所以不像我們普通人那樣輕易不願意去醫院。

坦率地講,我當時多少有些遲疑。那時候北京的傳言特別厲害,說是廣東的「怪病」已經跑到北京來了,而且中關村那邊有一個樓已經被封閉。不過這都是在網上傳的,沒有公開,沒有報導。這也難怪我弟弟聽說後打電話過來,第一句話就問:「這個時候去醫院,你不要命了?」但我想陳阿姨平時也輕易不張嘴求人,最後還是決定陪她去一趟。當時很多藥店的口罩都缺貨了,我弟弟當天晚上開車跑了好多家藥房,買了三十幾個口罩——其實就是那種普通的比較薄的棉紗口罩,然後連夜給我送過來。

4月7日一大早,我就戴著他買的口罩出門了。坐計程車去接陳阿姨時,她看我只露出了眼睛,還哈哈大笑。她是「老革命」,一切都相信正式媒體的報導,既然當時的主串流媒體都說沒幾個人感染,她覺得我這個樣子有點小題大做。但我還是堅持讓她也戴上了口罩。

7點鐘左右,我和陳阿姨到了人民醫院。我陪她看的第一個醫生姓段。進到診室的時候他正在給另外一個人看病,那個人大約70多歲,高高大大的,聲音洪亮,看起來是一個老幹部,他已經開始咳嗽,也在發燒。我記得段大夫對他說:現在還不敢確認是不是「那個病」,但先按「那個病」吃藥吧。就給他開了阿奇黴素——現在想起來很有意思,那時候還沒有正式宣布是SARS,官方的說法是「非典」,但是醫生也不直接用這個詞。不過雖然含含糊糊的,大家也都心照不宣,知道是指什麼病。

2003年5月18日,北京市首支社區居民環境整治應急小分隊在八寶山街道成立,負責社區的環境監督、清理和消毒

聽段大夫說有可能是「那個病」的時候,我還是有點緊張。那間診室連6平方米都不到,就是比一個雙人床大點的一個小屋,我和那個老幹部離得特別近。他和段大夫面對面,我還清清楚楚記得段大夫跟他說:「回去把口罩戴上吧。」段大夫雖然戴著口罩,但也是極為普通的那種。人民醫院後來有100來個醫護人員染上「非典」,不知道段大夫是否倖免。

陳阿姨做檢查的時候,我就在醫院裡樓上樓下地跑,幫她掛號、取藥、批價什麼的,來來回回不知跑了多少遍,口罩時戴時摘。那天人民醫院的人非常少,我還和陳阿姨開玩笑說:「咱們看病可是揀了一個清淨的時候。」陳阿姨說:「既然清淨,那就多看幾科吧!」於是我又陪她去了呼吸內科、放射科和神經內科。一直忙到12點半,忙得我一口水都沒喝。在呼吸內科外面的時候,旁邊坐著一個戴口罩的女人,她發著高燒,還不停地咳嗽。

回家以後,我在網上看到了301醫院蔣彥永醫生寫的那篇東西,我才知道真實的情況遠比我們想的嚴重。但是人都有僥倖心理,總覺得去一趟醫院就染上了?至於嘛!

8日那天沒什麼異常。9日那天特別暖和,大概都有20攝氏度了,可是我卻覺得特別冷,把棉襖都找出來穿上了,還是覺得冷。睡到半夜竟然冷醒了,在被窩裡縮成一團。第二天一早,牙齒開始打顫,到了下午,感覺自己開始燒了起來。體溫計一量,接近39攝氏度。我想,壞了!可是又拼命否定:怎麼就那麼巧呢?全北京都沒幾人得。那時候媒體說,全北京就有12個染病的,都在地壇和佑安醫院住著,怎麼就會是我呢。

當時我家裡還借住著兩個客人,一個是我的堂弟禮斌,我喊他「阿斌」,還有一個是武漢大學來北京實習的新聞系學生萬瑩,她是經朋友介紹借住我家的。我讓他們馬上把家裡的窗戶全部打開,然後讓萬瑩把我動過的東西全部用酒精擦一遍消毒,讓他們把牙刷也換掉。

我想到的第二件事,是讓萬瑩趕緊上網幫我查這個病例的資料。萬瑩很快就找到了,然後列印出來給我,其實當時找到的中文資料就只有一頁紙那麼多。給我印象最深的,是說此病目前沒有對症療法,一般情況下感染到肺部,出現肺炎,然後是發病5到7天後窒息死亡。這裡面還有一句話,只是說這個病的「病程」一般是兩周——這個在醫學裡究竟是什麼意思,到了今天我還沒十分清楚它的意思,但是它在後來給我很大精神上的支撐,因為我堅持到了第10天還沒有死,我就想,這個病程是兩周,我還有機會。

當時我已經有了明確的意識:應該儘量待在自己的房間裡,少出去和大家接觸。

五進五出

4月11日一早醒來,燒還是沒有退,冷得我把家裡的幾床大被都蓋上了,可還是禁不住渾身打顫。不過吃飯還好,精神也還好,也並沒有咳嗽。4月12日情況依然沒有變化。我還抱著幻想:發燒幾天也是正常的,也一點咳嗽都沒有,可能就是普通的感冒,就在家挺著慢慢恢復吧。

可是到了13日這一天,我開始渾身疼,而且胸口開始有憋悶的感覺。我跟阿斌說:「不行,咱們得上醫院!」阿斌的防範意識比較強,他不但戴了口罩,還穿了皮夾克,還戴上了墨鏡。

我住的地方和人民醫院只一路之隔,所以晚上我們直接去了人民醫院的急診。當時醫院裡有很多病人,但是我發現醫生們都沒有戴口罩。醫生讓我先去化驗血,結果是白血球低。然後做胸透。胸透顯示,肺部沒什麼事。既然只是發燒,醫生給我開了藥,讓我每天去打針。在這之前我已經在心裡嘀咕了三天了,現在一看這結果,一下子無比輕鬆起來,就像一塊壓在心裡的大石頭被挪走了一樣。從人民醫院走出來的時候,我雖然還發著燒,但是那個高興的心情簡直無法形容。

我想既然不是「非典」,那還是等它慢慢降溫吧。但是睡了一晚上之後,14日這一天病情越來越重,一直想咳嗽,全身酸疼,一點也不想起來,而且腹瀉得厲害,人虛弱得不行。這一天去打針的時候,醫院的人特別多,不管生病的人和陪著他們看病的,都混在一起。有的戴口罩,有的沒戴。

2003年6月11日,加拿大多倫多綜合醫院,兩名穿著SARS防護服的醫護人員從救護車上抬下一名病人

4月15日我自己又去了一趟人民醫院打針,但是這時候一天比一天咳嗽多起來,憋悶得很厲害,還是渾身疼,而且發燒始終沒降下來。一般是上午能降到38攝氏度,從天黑開始,又達到39.5攝氏度到40攝氏度的樣子。雖然沒什麼胃口,我還是使勁讓自己吃一些東西補充點體力。

4月16日一早醒來,我感覺自己實在挺不住了。我和阿斌說:「咱們再去一趟醫院吧!但是這次咱們要把錢帶上。」我已經有了不好的預感。我覺得,這一次去醫院,他們不可能再放我回來了。阿斌帶上錢,還是全副武裝又跟我去了。

這一次我們掛了一個呼吸科的專家號。在外面等了好長時間,才輪到我。醫生姓何,我跟他說了自己的病情,但是感覺這位專家好像並不是太在意,他還是讓我去化驗血和做胸透,除此之外也並沒有什麼特殊的建議,比如說「你這個症狀應該去看急診」之類的。何醫生說,他馬上要去電視台錄影,讓我等到結果出來之後找另外一名姓曹的專家看。後來我知道,這位專家去電視台就是談怎麼預防「非典」的,可是我這個病人活生生地站在他眼前他卻毫無反應,想起來這真是個諷刺。

2003年5月,北京小湯山醫院建成,專門收治「非典」病人

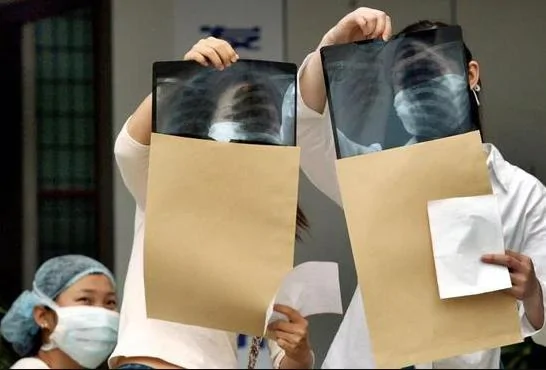

再一次驗了血、拍了胸片,我坐在二樓一個挺清淨的地方等。阿斌來回跑,問片子的事。這時候我心裡很難受,我自己覺得可能逃不了這個病。因為這已經是發燒第6天了,而且我做透視的時候,感覺已經無法做深呼吸了,一深呼吸就咳嗽,最後只能勉強拍了片子。正在胡思亂想之際,阿斌從樓梯那頭走過來。雖然他戴著口罩,臉上大部分被遮住了,但是我一看到他僅露著的眼睛就知道,事情不妙。我接過片子一看,上面寫著:「左肺葉右下感染。」

愣了幾秒鐘以後,我才反應過來,說:「那趕緊找大夫啊!」於是我們來到了之前那位專家交待的曹大夫面前。曹大夫戴著口罩,這時候已經把白袍換了下來,好像要去吃飯。他旁邊有一個女大夫在和他聊天。聽我講完病情之後,曹大夫拿著我的胸片看了一會兒,然後回頭和剛才閒聊的女大夫說了一句:「看,又是一個!」那個女大夫趕緊坐直了說:「那你這個地方我還是少來吧!」

聽他這一番話,我更加確信我百分之百回不了家了,馬上就會有一個人把我記錄在案,把我送到某個地方隔離起來。可奇怪的是,什麼都沒有發生。曹大夫還是要出門的樣子,臨走前囑咐我再打幾天抗生素的針,開了四五天。我問:「怎麼還打這個藥?不需要隔離嗎?不住院嗎?」曹醫生沒有直接回答我,只是說:「你先打吧。」他這麼處理我倒又高興起來,我想人家大夫不比咱們明白?它必定不是這個病,如果是的話能放我回去嗎?所以特別真誠地謝謝他之後回家了。

可是回到家靜下心來一想,我還是沒有辦法騙自己。我開始冷靜地想想該處理一些什麼事情,於是陸陸續續打電話,給單位的同事,給我的朋友,告訴他們我得了「非典」,有些事情應該安排安排。不過大部分人接到我的電話的第一反應都是:「得了,你別瞎扯了,如果是『非典』肯定早讓你住院了,既然不讓你住院肯定不是!」

不過還是有幾個朋友,沒說這個話,其中一個是我在《人民日報》的同學常莉,她聽到我講的經過之後也很奇怪為什麼會是這樣一種情況。我後來才知道,常莉放下電話後一溜小跑,跑到《人民日報》衛生組組長白劍鋒那裡,告訴他自己有一個同學得了「非典」,卻住不上院。白劍鋒馬上給四個醫院——人民醫院、地壇醫院、佑安醫院和中日友好醫院打電話了解情況。尤其是地壇醫院和佑安醫院,它們本身就是傳染病醫院,按道理應該接收傳染病病人。可白劍鋒發現,對方不是找不到人,就是沒有病床。

白劍鋒是一名專門跑醫院的記者,他意識到肯定出問題了。首先傳染病醫院人滿為患,其次確診為「非典」的人都沒有院住。當天晚上,他把電話打到了我家裡。那時我已經無法正常起床。我小時候是練體操的,身體素質特別好,可是這時候我的身體都不支持自己有這樣一個大動作,我必須側著身子,先變成半臥,再用手扶著自己的膝蓋,跪著起來。每走一步手都要抓東西,眼睛開始發黑了。可奇怪的是,到了那個時候,咳嗽也並不厲害。我已經沒有力氣抬手接白劍鋒的電話,是萬瑩在廳里接的。萬瑩把這些天發生的情況一五一十詳細地講給白劍鋒聽。了解完情況之後,白劍鋒又給我打了一個電話,這時候已經是17日凌晨。這時候我話都說不出來,在電話里能聽到自己嘶嘶的喘氣聲。白劍鋒問我:「你現在怎麼樣?」我說還是不好。他說:「你不要著急,我們都在幫助你。」除了「謝謝」,我當時已經沒有力氣再說別的,可是這句話我這麼多年來一直記得……

17日白天病情更加嚴重,上午就燒到39℃多,氣都上不來了。已經走不動路,一站起來眼前都是黑的,出現缺氧狀態,臉上跟有小蟲爬似的,可能皮膚上的血液開始缺氧了,臉都黑了,嘴唇變紫了,手也變色了,很危險了。到了這個時候,也沒有別的辦法,我只能繼續去醫院打針,但打針也知道沒有用,死馬當活馬醫吧。這一天去醫院的時候我想這一次怎麼著也應該住院了,死也要死在醫院裡。我讓阿斌把家裡所有的錢都帶上,再一次去了人民醫院。

還是在門診打針。門診照例不少人,很多人都在發燒咳嗽。可能人民醫院內部這時候已經有人感染了,這一天增加了一個新規定:在門診打針的人必須得交肺片。阿斌於是把我那張寫著「左肺葉右下感染」的肺片交給了打針的護士。打到一半的時候,護士長來了。她問:「誰是禮露?」然後對我說:「你怎麼在這裡打針?你這種情況應該去急診打!」

我心想可遇到明白人了,我也納悶自己怎麼能在這裡打針,傳染給別人怎麼辦?可是醫生當時給開的就是在門診打呀。護士長於是拿著我的點滴,把我「牽」到一層急診去了。一到那兒,有一個人出來問:「是誰發熱?是本院大夫嗎?」護士長的表情一下子有點不自然,說「不是」,意思是我是外面的普通患者。那個大夫馬上說:「那我們不收。」有那麼幾秒吧,我們全愣在那了,護士長擎著我的點滴瓶子,我們三個站在那兒,不知道該怎麼辦。過了一會兒護士長對我說:「反正你不能在我們那兒打,你今天就在這兒打完吧,明天不能再去門診打了。」我問她能不能給寫一個門診轉急診的說明,她說得找給我看病的大夫。但是這個時候我已經找不到那位曹大夫了,情況特別混亂了。我記得還有一個「中財」的患者問醫生:你們這樣把我放回去,我怎麼辦?我家裡還有上學的孩子和上班的人。醫生沉默以對。

這一天再次做了透視。最可怕的事情終於發生了:我的右肺也感染了。兩肺全壞了,這時候已經完全沒有幻想了。阿斌身上帶著錢,我們到急診,再次尋求住院。兩個醫生或是護士,在走廊的角落閒聊,我那時候已經學會和別人站很遠的距離,而且不說話,都是阿斌去問。阿斌問她倆:「如果得了『非典』,而且已經發燒好多天了,能不能住院?」那兩個人特別本能地離我遠了一點,然後說要等病房。

2003年5月14日,在杭州市中醫院發熱門診就醫的兩位感冒患者正急迫地察看自己的X光片中有無肺部感染的跡象

我有點氣憤了,氣也沒勁氣了,我說我要找院長,她們說找院長也沒有病房。我有氣無力地問:沒病房我們怎麼辦?她們說在門口等著,排號,如果有車來接就轉院,沒車來接就等著。我也不知道到底是在哪兒等。這時候其中一個問另一個:「門口那個轉走沒?」對方回答:「還轉什麼啊,死了。」聽到這話,我感覺阿斌都有點發抖。

沒有辦法,我們只能拿著錢又回來了。這是我最最絕望的一天。

回到家,我就讓萬瑩和阿斌趕緊走。我想阿斌是獨生子,如果被我傳染上了,我死不要緊,他有個三長兩短可怎麼辦呢?我和萬瑩接觸特別少,我相信她不會有什麼問題。把他們「攆」出家門後,我想,就讓我自己死在這兒吧。

遺囑

4月18日,家裡空空蕩蕩,只剩下我一個人。我還得去醫院打針啊,因為我還有一針沒打完呢。不打針怎麼辦?只能在家等死。到了醫院是晚上,我這才吃驚地發現人民醫院的門診已經鎖個大鐵鏈子,進不去了。需要打針的人已經轉移到另一個地方,護士和患者能夠隔開,有個小窗口把胳膊伸進去打點滴,而且護士全副武裝,連護目鏡都戴上了。

正在打針的時候,我接到了協和醫院副院長於曉初打來的電話。她是我的中學同學,大概是其他同學找到她,講了我的情況。她聽說我還在人民醫院打針,馬上說:「你別打了,趕緊回家。」於曉初讓我記下來幾個藥名,讓我趕緊去藥房買回來吃。我手頭也沒有紙筆,即便有也寫不動,這真難為我這個腦子,平時都不吃藥的人,硬記下這些陌生的藥名,什麼利巴美林、地塞米松等等,還有服用量多少毫克,什麼時間吃等等。於曉初他們和專家在研究治療方案,我應該是最先得到治療方案的。我於是離開了醫院,最後一次告別了五進五出的人民醫院。

從醫院一回來,阿斌馬上就去藥房買藥。藥拿回來了,這時候遞東西完全是不見面了。他放在地上,我去取。這時候也是我最困難的時候,除了水,其他什麼都咽不下去。那些天我都快喝成水中毒了。

我最好的朋友叫王穎,是錦州的一名工程師,她是我當年下放到錦州「青年點」的同學。我得病的這些天來,她一直在外地替我張羅各種事情,成了「營救禮露指揮部」的總指揮。這一天,她從錦州給我打來電話,她儘量用平淡的語氣問:「你是想回瀋陽還是想留在北京?」我一開始沒明白,愣了幾秒鐘後反應過來。我是瀋陽人,父母去世後都安葬在瀋陽。我也很平靜地對王穎說:我當然還是希望在北京八寶山了——後來我才知道,你還想上八寶山呢,一概拿黃袋子一裝,送到昌平一股煙,什麼也別想了……

這時候我意識到,所有該處理的事情,都該處理了,要不就來不及了。其實我已經想了兩天遺囑的事情,這時候意識到,要不抓緊寫,就再也寫不動了。我努力攢了一點力氣,爬起來,坐在寫字檯前,這時發現字已經寫不成直行了。寫了一半,我又回到床上躺一會兒,再爬起來寫。對我來說,在知道自己生命即將結束之時,最重要的事情無非是孩子、財產這些問題。

寫完遺囑後,我往瀋陽打了電話。我妹妹在瀋陽,孩子也寄養在她那兒。我說話的時候,妹妹和我兒子同時在電話那邊聽。我說得很慢,因為也說不動,我妹妹一直在哭,奇怪的是,我平時是一個很愛哭的人,這時候卻一點眼淚都沒有掉。跟妹妹交待完,我又跟兒子說話。我第一次告訴他他的身世——他不是我親生的……最後我說:「劼克,和媽媽說再見吧!」可是他那邊一直沉默著,就是不說「再見」這兩個字。而妹妹就一直在哭。我想,就這樣吧,一咬牙,把電話掛了。通完電話,我開始清理電腦,把裡面我認為死後不希望別人看見的東西全部刪掉,然後又努力拖著身體收拾屋子。我受不了自己這個想法:我死了以後人家來收我的屍體,一看我的家說:要不然她死呢,你看家裡髒成這個樣子……

話說白劍鋒通過萬瑩得到了第一手材料之後,向中央寫了一份內參。內參里用的也是「禮露」這個真實的名字。也許這個名字顯得太「90後」了,我後來聽說,當時民間就傳說有一個美麗的少女,在人民醫院感染上的「非典」,可是還不收她住院,差不多奄奄一息了,結果告到《人民日報》……

這一天還有一個小插曲:人民醫院的一個領導到我家來慰問。打電話的時候這位領導顯然也以為我是個「美麗少女」,問我:「是禮露小姐嗎?」他說得知我現在還沒住上院,院長委託他來看我。這位領導帶了一個急診部主任和一個呼吸內科的主任來的,三個男醫生,全副武裝,像太空人一樣。他們遠遠地站著,最大可能地站在房子的對角線上。領導要了我的病歷看了看——但上面只有「發熱」二字,也不會寫「非典」,所以他似乎還對我的病情有些疑問。我幾乎是悲憤地說:「我是典型的『非典』病人!」他無言以對。臨走前,他解釋說:「我們也是條件有限,也沒有辦法。無論如何,我代表人民醫院向你道個歉。」

這天晚上,我在燈下觀察自己的手,發現兩隻手已經開始發黑。

重見天日

4月19日,於曉初打電話來問我怎麼樣,我說燒還沒有退,她讓我加大激素的藥量;20日中午,她的電話又打了過來,得知我情況還沒有好轉之後,她讓我立即到協和醫院。我提了個要求:希望不要對我進行無謂的搶救,也不要上呼吸機。於曉初回答:「行,我同意你。」

那時候協和的救護車已經不夠用,只能找「120」。我簡單地收拾了一下東西,3個小時以後,「120」到了。我穿著羽絨服,拖著旅行箱出了家門。我是抱著必死的心出門的,那張遺囑被我放在臥室的桌上。我幾乎是用盡最後一點力氣才爬進了車廂里。車裡全是消毒水的味道,非常刺鼻。車外,阿斌、萬瑩遠遠地站在那裡,目送我離開。我心裡默默地在跟他們、也跟自己的家做最後的告別。

到了協和的第一件事是在急診馬上做血氧,測裡面的氧氣含量,我只有58%。此時我已發高燒第10天,眼睛看東西時只剩下一條縫,兩邊都是黑的;走路得扶牆,腳不知道往哪兒踩,可以說是瀕死狀態。

協和當時也比較忙亂。病房裡面都住滿了,後來的人只能住在走廊里。沒有床,護士推了一輛手術車給我當臨時病床,被子也不夠用。有些病友病情不太嚴重,他們後來告訴我,我進來時,他們紛紛議論說:來了個重的,看她臉都黑了;還有人在討論我是男是女——那時我整個人已經折磨得看不出男女了,瘦到只有80多斤,皮膚像老茄子皮似的,一捏能提起來特別長,脂肪全都燒掉了,披頭散髮的;還有人說我是老太太,其實當時我才49歲,可以想見當時都成了什麼樣子。可以說我靠著最後一口氣,挨到了協和。

奇怪的是,身體到了最低點的時候,精神上的負擔反倒一點也沒有了。我想反正遺囑也寫好了,家裡也收拾好了,該交待的都交待清楚了,反倒坦然起來,專心致志對待我的敵人。

當時的感覺非常不好。每一次呼吸都覺得非常費勁,一陣陣想咳嗽,但感覺沒有進氣,憋得厲害,似乎肺已經不工作了,就只剩下嗓子眼裡這點氣。我極力使自己的每一次咳嗽都要咳得「科學」一些,免得一口氣上不來被憋死。

用了激素之後,21日下午,我感覺體溫轟然而退。這個時候我已經燒了11天了,第一次恢復了正常體溫。22、23日體溫都開始正常,體力也慢慢恢復。燒一退之後,醫生立即把甲強龍的用量從80毫升降到40毫升,衛生部的指導意見用藥量的上限是320毫克,後來聽一些病友說他們在別的醫院用的甲強龍劑量是我的6倍。我也感到萬幸。後來聽說每一個病人的用量都是醫生們充分討論後形成的意見,有時還經常爭得面紅耳赤。當時還有的病人不太理解這一點。我記得有一位年輕的病人,只是有輕微的症狀,急診科主任王仲沒有給他開激素,他父親還來質問王仲,話說得很難聽,意思是是不是因為沒有給醫生送錢?協和的醫生們也受了不少委屈和誤解。

這個時候給我最大慰藉的,就是我的這些朋友們。王穎的丈夫薩丕達也是我下放到錦州青年點時的同學,當時他特地從錦州趕到北京來看我,為此,他從住的賓館被「請」了出來,從北京回去的時候,也被攔截在了錦西沒讓回。我至今還保留著薩丕達寫在「西直門賓館」信箋上的信,鼓勵我要活下去,「我們都相信你」。吉林大學的同學們也發了封集體電報給我,北京的同學也送來了花籃和果籃,我把它們遠遠地放著,想看又不敢看,因為任何一點感情上的波動都會讓我的身體承受不了。

我的身體慢慢康復,終於在5月12日這一天出院。不知道為什麼,整個病的過程中我一滴眼淚沒掉,可是再重進家門的時候,我忍不住號啕大哭,感覺有如從鬼門關走了一遭……

2003年5月15日,北京小湯山醫院的醫務人員送別康復出院的「非典」患者

7月份我去複查,當時收我住院的許文兵大夫看了我的胸片說:「你能活下來,真是個奇蹟!」我後來才知道,在協和前期收治的106名「非典」患者當中,我是最危重的16人之一。8月5日那天,我再去檢查身體的時候,報告上寫著:胸透未見異常。看到這幾個字,我都快哭了。我一口氣從雅寶路走到了天安門廣場的國旗底下,趴在欄杆上,我覺得簡直不可思議:我終於和正常人一樣了,這怎麼可能!

協和醫院在救治過程中顯示出非常高的醫學素質,這是我感受最深的一點。出院之後,我在家組織了一次病友聚會,也把救治我們的醫生王仲、許文兵都請了過來。說他們是我們的救命恩人,一點也不誇張。據我所知,北京一些醫院將「非典」患者的所有病歷都付之一炬,稱「怕有病毒」,唯有協和醫院將我們的病歷收集整理完整,存檔備案。

自己活過來了,也感謝這些救了我一命的醫護人員。所以病好了以後,我特別想為他們、為科研做點什麼。當我得知協和需要一些有「非典」抗體的血漿時,我找到了6個病友,大家聽說後,都非常願意把自己的血獻出來。不過體檢結果出來,恰恰是我們最重的3個人血樣里有抗體,符合科學實驗標準。其中還有一位叫高京津的病友,她是學核物理的研究生,多次主動找醫院要求捐血漿,但是因為肺部有陰影而沒獻成。

這些醫護人員身著簡單的防護服戰鬥在抗擊「非典」的最前沿

如今再談起「非典」,外界多關注的是我們這些受感染者身體上所遭受的傷害,其實我們後來遇到的歧視、排斥、責怪、怨恨和過度防範等等,都給我們心理上形成第二次傷害。因為這個病的高傳染性和前期失控,每一位SARS病人幾乎都承受了道德上、心理上的糾結、自責甚至鞭撻,這裡也包括一線的救護人員。對我個人來說,最大的寬慰是幸好阿斌和萬瑩沒感染,不然我可能沒勇氣生存……更令人欣慰的是,他們在當時極度恐懼和孤獨中抱團取暖,演繹了一場「非典之戀」,如今已經結婚。陳寰阿姨則在非典後第六年,以94歲高齡壽終正寢。

後來,美國國家醫學研究院資助立項,協和醫學科學院與北京協和醫院對幾十名來自各個醫院的患者進行了長達兩年的社會跟蹤。我也參加了這項調查。我們做過多個心理問卷,特別厚,上面設計的問題也特別專業,比如:「你擔心別人恨你嗎?」「你是否對別人有內疚感?」等等。其實關注的也是我們這些病人的心理康復問題。有個測試還將受試者封閉在檢測艙看一些片子,觀察腦波圖等反應。重看那些「非典」影像時,有的病友痛哭失聲。其實,我們都不願意再回憶和講述2003那段痛苦經歷,但是為了將來不讓我們身上發生的悲劇重演,我們還是回憶了,講述了——惟願能給聆聽者一點點啟示。