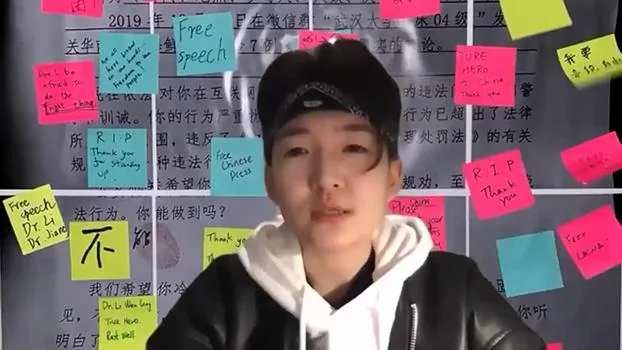

中國「九零後」民主活動人士「洞物員Zoo」公開露臉紀念六四 (推特截圖)

中國「九零後」民主活動人士「洞物員HorrorZoo」日前在社交媒體推特上發視頻,第一次露出真容紀念六四31周年。

她曾在中國的《女權之聲》擔任編輯,去年六月來到澳洲,在墨爾本組織了兩場悼念李文亮的活動。去年10月底還曾前往香港支援反送中運動,也因此遭到中國國保的騷擾和恐嚇。「洞物員HorrorZoo」告訴記者,在深刻認識到中國政府的邪惡本質後,她就無法再沉默無為,哪怕成為蜉蝣撼樹、徒勞無功的西西弗斯,也絕不做一塊石頭,或者被石頭碾壓的人。記者薛小山對」洞物員Zoo」進行了專訪:

薛小山:你第一次了解到「六四」是什麼時候?當時有什麼感受?

洞物員HorrorZoo:應該是中學時期第一次翻牆,用的好像是「自由門」軟體,看了六四真相的影片,感覺很憤怒,也很震驚。但是也沒有特別出乎意料,從小我就是特別反叛的人,恰好印證了共產黨給我的印象—果然它就不是個好東西。反而讓我確信了從小模糊的立場是對的,也會激起反抗意識。如果我當時也在天安門現場,我也會成為學生領袖那樣的一個人。

薛小山:為什麼你從小就對中共有比較清晰的認識?

洞物員 HorrorZoo:我家其實是非常親共的家庭。我爸是研究黨史、習近平思想和馬列的學者,現在非常反對我,不惜破壞親情騙我回去自首。但是我從小保持心靈的距離感,有種旁觀者的心態。比如小時候有一段時間,新聞聯播全是打倒法輪功,我當時感覺裡面有不對勁的地方,身邊也有煉法輪功的人,也沒有很壞就被抓進去。還有在教育上,大家說的「素質教育」就非常虛偽,為了應試教育不惜把孩子塑造成一模一樣的人。

你甚至不需要翻牆,你身邊有很多小的事例,你都會明白這個體制有很多不對。之前北京清理低端人口,我去了現場,沒有暖氣,斷水斷電,小孩子打著手電寫作業,很快就流離失所,國保還排著隊巡邏。這就是中國最底層人的命運。

作為一個有良心的人,你會接觸真實的人群、發現很多陰暗面,一個人會自然而然地成為「反賊」,它不是一個選擇,而是一種良知。

洞物員Zoo在李文亮的頭七悼念活動上呼籲民主和言論自由(洞物員Zoo提供)

「六四紀念」亟需年輕一代的創意和共鳴

薛小山:提到「六四」,很多年輕人可能會聯繫到民運口號、坦克人,有時難免化為一種遙遠的僵硬的程式化記憶。對你來說,「六四」會讓你想到什麼?它的內核和靈魂是什麼呢?

洞物員 HorrorZoo:「六四」其實和當時李文亮的集會一樣,要想發起民主抗爭,必須運用一些符號,喚起大部分人。「六四」是中共歷史上非常殘暴的一個屠殺,即使過了這麼久,大家還是通過這樣一個紀念能把更多人聚在一起。不過確實這麼多年都很僵硬了之後,很難把年輕人團結起來,基本上是老一輩民運。這也是在敘事上要改變的東西,需要年輕人去加入新的創意、做一些新的活動,讓海外抗爭更有生機。

年輕人的天性更為反叛,「六四」對我的影響,算是一個抗爭的政治啟蒙,但是我確實是在參加香港的實地抗爭之後才有了更真實的體驗。

薛小山:香港反送中運動是怎樣豐富了你對「六四」的認知?

洞物員 HorrorZoo:去了香港之後,我就發現革命是真正可能的,可以看到革命是怎麼發生的,有一種真實感,跟大家連接在一起,幾百萬人上街。還有一些更實際的,比如怎麼逃離警方的追捕、設置路障、澆滅催淚彈。有了這些很實際的東西之後,反而會把它當作一個自己的事業。

「六四」能作為激勵大家的符號,中共屠殺也是一種罪行,但是真正抗爭的話,北大學生之前也有一些勞工維權,這些就更實際。

中國年輕人無力反抗犬儒化、政治抑鬱

薛小山:5月30日你和林培瑞、陳雲飛、王丹等人參與了「六四屠殺31周年網上紀念會」,作為一個並沒有親身經歷六四學運的九零後,你覺得自己和其他人的異同之處在哪裡?

洞物員 HorrorZoo:當年的八九領袖勇於走上街頭,包括帶上髮帶「這是我的責任」,他們其實覺得自己是國家的主人,有責任為國家的命運付出。紀念會上好像一位講者有說道,當時有人提示說士兵會不會開槍鎮壓,學生就說,「人民的子弟兵怎麼會為人民開槍呢?」當時的學生比較單純,相信自己有能力改變國家的未來,不相信政府會把屠刀、槍口對準人民。

現在的很多年輕人可能本身也很有熱情,但是了解獨裁政府的真面目之後,反而會變成犬儒主義者。可以理解,整個就是白色恐怖的氛圍。我的「反賊」朋友百分之八九十都是抑鬱症,大部分在吃藥,政治抑鬱。這個時代非常割裂,如果他們呆在牆內,跟周圍的環境格格不入,需要強迫自己順應所謂的時代潮流、滿足父母要求,不得不壓制自己的激情和想法,時間長了就肯定會導致抑鬱。

薛小山:你認為「十一」國慶是香港國殤日,但是你有很多九零後同學把微信頭像改為中國國旗。生長於同樣的時代環境,你們的差異為什麼如此巨大?

洞物員 HorrorZoo:我覺得還是涉及到身份認同感的問題。他們如果缺乏身份認同感,就容易被中共敘事牽著鼻子走。中共會騙他們:國家強大你才有地位、別人才會尊重你。就會在國內營造一種美國水深火熱、兩國對抗的狀態。大家就會自然而然地(覺得)即使領導人不好,我們也要維護強大的祖國母親。

這個敘事從根子上就是錯的。被欺騙的人也不是大部分人品有多差,極端的民族主義小粉紅也是很少的。很多人就是一種沒有辦法思考、被動接受(國家)敘事的狀態。推特上很多反賊特別「右」,喊什麼「支那」、「賤畜」、「韭菜」,這些行為我很排斥,等於說攻擊所有的中國人,反而會被中共利用。

中共撕裂家庭、扭曲內心、劫掠中國人的語言和表達

薛小山:你曾經指出,中共真正洗腦地方,不在於它強迫別人相信什麼,而且它破壞了中文表達,也改變了中國人的思維方式。

這讓我聯想到黑人作家托尼·莫里森的諾貝爾演講,「壓制性的語言不僅代表著暴力,它就是暴力;不僅代表著知識的局限,它制約了知識……那是一種喝人血、舐人傷口的語言;它不顧一切地向最底層、向最低下的頭腦滑去時,卻把它的法西斯長靴隱藏在尊嚴和愛國心的石榴裙下。」

洞物員 HorrorZoo:比如說我爸從小對我說話,用一種官話體系,會滴水不漏。我摔倒了,比方說他對我說,「你要堅定不移、豪不放棄。」對於孩子來說,它是有一層隔膜的,也是情感上的一種剝奪。從國家層面來說,可能也會導致一個集體創傷。還有文革式暴力語言,比如孩子犯了一點小錯誤,就會用特別激烈的語言。

還有就是在牆內,很多人為了躲避紅線,會改變語言習慣,說一些很隱晦的話。包括微信朋友圈裡,他們想發一些真正想表達的東西,就不得不把自己的語言變成一種很奇怪的狀態。時間長了會破壞作者的一種敘事,語言和邏輯會變得非常破碎。

薛小山:你在推特上提到,「六十多歲的老父親,多次在深夜被叫到警局。它們指控我煽動海外華人抗爭,侮辱國家主席習近平,威脅我交出推特密碼。」你的父親好像也在為中共扮演說客、要求你認錯並回國?

洞物員HorrorZoo:我爸後來直接騙我,回來吧,警察已經沒事了。他開始大敘舊情,說從小跟我接觸不夠、要跟我一起爬黃山。我們二十多年從來沒有好好的旅遊過。我當時真的有點心動。

他有時候提到,他現在都沒有辦法和朋友好好唱紅歌了。他的意思是我讓他丟臉。他不希望我影響到他的愛好、地位、名利,至於我的前途和未來,不是那麼重要。前一段時間有幾天,我躺在床上根本就爬不起來,有一種難以言說的東西,堵在心裏面,導致一種創傷。

現在的中國人,可能很多都有一種創傷吧。首先,中共掌權以來殺了那麼多人,包括土改、文革、反右。還比如說,也有可能那些小粉紅內心是很痛恨共產黨,但是他把創傷扭曲了,表現為親共。(就像)有一些反同性戀群體其實是深櫃,因為恐懼知道自己是同性戀,就變本加厲的攻擊同性戀。所以我可以大膽猜測,有一些小粉紅是非常善良、熱愛自己國民的人,只是被這種創傷扭曲,承受著無法言說的痛苦。

薛小山:這麼多危險和痛苦,5月30日的六四紀念會,你不可以不露臉嗎?所有這些事情,你不可以不做嗎?

洞物員 HorrorZoo:如果你現在看到一個很可憐的人被殺了,倒在你的面前,你不可能說,不去救他。我已經知道中共這麼邪惡黑暗了,我就有一種很強烈的欲望,想去推翻這個政權。如果我不去做,就會陷入一種無力感、壓抑自己,是一種自我審查,反而會傷害到我。

好像王怡牧師說過:身體處在最危險的狀態,屬靈反而處在最安全的狀態。我站出來,面臨小粉紅的攻擊、中共間諜和大使館的騷擾,但是這樣就不給我退路,更清晰地明白自己的立場是什麼。

薛小山:哪怕你站出來了,會不會想到坦克人的形象,或者往山頂徒勞無功推石頭的西西弗斯?

洞物員 HorrorZoo:這是一定的。既然我已經覺醒了,只有作為西西弗斯,不然的話做什麼呢?不然的話,我可能就像石頭一樣,會滾下去,這也是我的一種自救。現在這個時代很多人,根本就沒有辦法選擇成為西西弗斯,他只能成為石頭,或者被石頭碾過的人。我能夠成為西西弗斯,還是一種幸運,一種存在主義的幸運。