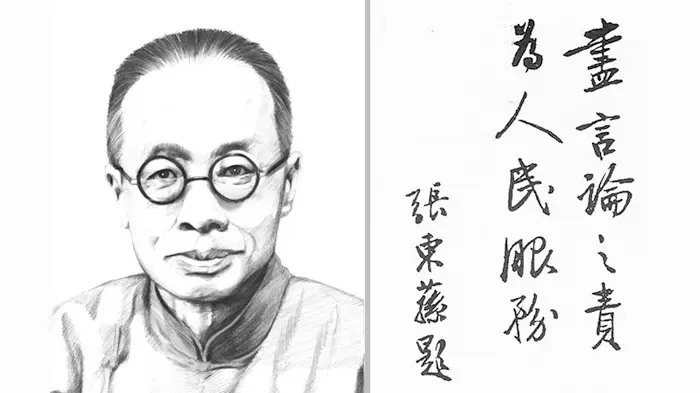

我在《舊人舊事》一書中曾寫過一篇關於張東蓀的文章,這之後,又陸續看到一些資料,由於各種人說的張東蓀都是自己了解的一面,所以關於張東蓀的形象也就各異。對於一個歷史人物,人們有不同的看法和評價,這是常事,但具體到張東蓀來說,人們之所以各執一詞,卻多是因為關於他50年代初的經曆本身就沒有人能說清,而這種說不清楚,並非由於資料的缺乏,實在是因為有關的檔案至今尚未解密。張東蓀出事在1951年,距今已40多年,按《檔案法》30年解密的規定,本也應該能夠供研究者查閱,但我們現在還沒有這樣的條件。為什麼一件本來很容易說清楚的事情卻一直說不清楚呢?這很給研究歷史的人留下了想像的餘地。

千家駒在他的回憶錄《七十年的經歷》中單列一節專說張東蓀案件,據千家駒說:「我曾受中國民主同盟中央委託,整理張東蓀的叛國材料,並起草民盟開除他的報告書,因此得以見到全部檔案材料和張東蓀的親筆信件,故對諸案經過知道得比較清楚。事隔多年,雖文字上可能有所出入,但基本情節相信是不會錯的。」(該書214頁)根據千家駒的說法,他算是處理張東蓀案件的直接當事人之一,那麼他所記述的張東蓀事件是有一定可靠性的,但千家駒1986年寫作的這本回憶錄是有局限的,或者說是有偏見的,比如他說:「原來張東蓀不僅歷史上一貫反共,還當過漢奸,不過自己不出面,做漢奸的幕後軍師而已。」(213頁)這種說法,顯然是把當時為了糟踏張東蓀而使用的各種未加證實的材料當作結論了。事實上,在敵偽時期,張東蓀坐了6個月日本人的監獄。他的這一段經歷,1947年出版的《觀察》周刊曾連載過他自己寫的《獄中生活簡記》(2卷13-17期),這是許多人都知道的。至於張東蓀在過去和共產黨的關係,人們也很清楚,至少在抗戰勝利後,作為民盟的負責人之一,他曾多次與中共打過交道,如果他「一貫反共」,1949年也就不會成為中央人民政府的委員了。張東蓀在北平和平解放過程中,作為傅作義與中共談判的中間人,也是人所共知的,他可以說是為北平和平解放立過功勞的。1949年1月1日,中央軍委關於與傅作義談判的6點方針的電報中就明確說:「惟我們希望傅氏派一個有地位的、能負責的代表,偕同崔先生及張東蓀先生一道秘密出城談判。……如張東蓀出城不能保守秘密,則張可以不出來。」(《北平和平解放前後》55頁,北京出版社)另一封關於與傅作義談判中應注意的問題的電報中,也多次提到張東蓀:「因為傅作義派人出來談判,具有欺騙人民的作用,並有張東蓀在場,故我們應注意運用策略。……使張東蓀看了認為我方寬宏大量,完全是為保全平津人民的生命財產而出此。……如張東蓀不願久待,即可派車送他來中央所在地,並派人妥為照料。」(同上58、59頁)千家駒回憶錄中提到張東蓀的事,有些是當時壓力下有人隨意揭發的,有些是張在壓力下所做的檢討,多數是不符合實際情況的,但由於張東蓀的歷史檔案不公開,所以幹家駒的回憶被很多人引述,因而也造成了對張東蓀的誤解。

關於張東蓀事件的主要內容,千家駒的回憶是這樣的:「據王某招供,當第一屆全國政治協商會議開會時,張東蓀送了一份名單給美國國務院,凡他認為將來可以與美國合作的民主個人主義者,他都做了記號。有的是雙圈,有的單圈。又當我國政府決定抗美援朝時,他把消息透露給王某,並叫他趕快離開北京去香港。凡此種種,人證物證俱在,這是現行反革命的罪行,是通敵賣國的行為。」(213頁)目前,有關張東蓀事件的回憶都沒有引述原始文件,這給這樁歷史事件蒙上了一層神秘的面紗。近有唐振常先生、吳小如兩先生在《文匯讀書周報》上寫過回憶張東蓀的文章,但對他的判國罪,無一說得清楚。張中行在《負喧瑣話續編》中也有一節憶張東蓀的文字,對此也語焉不詳,為什麼這些同時代的人都說不清當時的情況呢?可見這是一件秘密審理的案件。《建國以來毛澤東文稿》第三冊中對張東蓀的介紹是這樣的:「張東蓀,原為燕京大學教授、中國民主同盟中央委員會常務委員、中央人民政府委員。抗美援朝時,因出賣國家重要情報,被免去政府委員職務,但從寬處理,不逮捕法辦,並照發工資,隨後民盟中央決定開除他的盟籍。」(該書422頁)毛澤東文稿是中共中央文獻研究室編輯的,具有一定的權威性。這個介紹中,只肯定了張東蓀在抗美援朝中這一件事,而排除了像千家駒回憶中有關給美國國務院送名單並做記號的說法。吳孝武先生在關於張東蓀的一篇論文中認為,據張東蓀的親友回憶:「此案的關鍵人物是一個同時為美蘇服務的雙料間諜王志奇。王在解放以後常去張家,但張對他不歡迎,曾勸他馬上離開中國。張在政治上缺乏經驗,他當時在燕大,常到城裡開會,就隨便把文件置放在其長子張宗炳家中,有一次剛好被王志奇看到。王后來被捕,事情就牽涉到張。張亦承認自己於此事有責任,自責不已。」(《中國文化》第10期210頁)雖然張東蓀親友的說法也未必絕對可信,但比起其他人的說法,似乎較為合理。由於檔案沒有解密,我們也就只有推理。出事的時候,張東蓀已是64歲的老人,說他主動給美國特務提供情報,沒有什麼前提。也不合張東蓀一貫的為人行事的原則,王志奇無意中看到有關材料是可能的,但出事以後將此事擴大為張東蓀主動提供是不近情理的。對張東蓀的遭遇,吳孝武的判斷是:「張在解放戰爭期間曾鼓吹中國做美蘇橋樑的外交政策,並認為中國今後要工業化,必須在更大程度上依靠美國而不是蘇聯。因此,他對中共後來的『一邊倒』政策有所保留。」吳孝武認為這是引起對他懷疑的原因。這個分析是有道理的,我們不妨把眼光再放遠些。

1949年以後,張東蓀雖然成了中央人民政府的委員,但就張一生的主張和性格看,他是主張干政而不參政的。他認為「士」在社會上發清議作爭諫,才能把一個社會的清明之氣喚起來(《士的使命與理學》,《觀察》1卷13頁)。張東蓀是一個有獨立品格的知識分子,而且他從過去的時代中走過來,在新的環境裡並沒有立即與新時代融為一體,這就導致他和新時代許多方面的衝突。張中行說張東蓀「根據我的印象,他也是慣於快言快語,得天不厚的一位」(《負喧瑣話續編》24頁)。他的好友俞頌華早就說過:「他是徹頭徹尾的一個自由主義者,他有獨特的見解與主張,他喜歡獨來獨往,特立獨行,而不願受任何拘束的。對於什麼政黨的所謂鐵的紀律,他是感到頭痛的。」(《俞頌華文集》320頁,商務印書館)以張東蓀的思想和性格推論,50年代初,以他那樣身份參政的人能掌握多少國家情報和機密呢?在張東蓀看來,他所知道的那些事也許根本就不是什麼情報,這也就是舊文人在新時代的不適應。

葉篤義在他的回憶錄《我與民盟》中說過一件事。上海解放後,羅隆基將回北平時,司徒雷登約見過他一次,托其向周恩來傳達這樣的口信:中國如能放棄「一邊倒」的外交政策,他可以向美國政府建議給予中國政府幾十億美元的支援。羅隆基到達北平之後,在未傳達這個消息之前,聽到陳銘樞已經向周恩來做了相同的傳達而遭到周的斥責,於是他就放棄了這個念頭。後來美國駐北平總領事克樂伯(Clubb)回國的時候,羅隆基同張東蓀兩個人約克樂伯相見,叫他見到司徒雷登告訴這個經過。所謂「以民盟來做美國和中共之間的橋樑」這一主觀幻想至此徹底結束了。(《文史資料選集》增刊第2冊第30頁)根據這一細節推斷,張東蓀對於後來的外交政策應該不至於太書生氣,但也許是年老而無法改變自己的個性,他終於還是按自己的想法去辦事了。葉篤義就說過,解放之初張東蓀就不寫文章表態,葉勸他,他說:我要保持我沉默的權利。可以想見他的性格。

張東蓀是自由主義知識分子中最早被新時代拋棄的人,這是他的不幸,但也是他的幸運,以他那樣的思想背景和性格特徵,躲過1951年,還能躲過1957年嗎?

1952年4月21日,毛澤東在「三反」運動中對北京市高等學校的情況曾有一個批示、在批示中他說:「看來除像張東蓀那樣個別的人及嚴重的敵特分子外,像周炳琳那樣的人還是幫助他們過關為宜,時間可以放寬些。」(《建國以來毛澤東文稿》第3冊第422頁)1952年8月7日,毛澤東約見梁漱溟,談話完畢後,梁受張東蓀之託,向毛澤東求情。梁漱溟說:「張的為人聰明特出,久在學術思想界享有高名,與我相熟數十年。北京城的解放,張亦是奔走內外之一人。1949年建國,組織中央人民政府,列居60名委員之一,殊不料他親美,懼美(這時他是美國人辦的燕京大學教授),竟受一特殊間諜的誘感,甘心為美國務院作情報,竊以政府會議文件密授之。此特務被捕,供出其事,張內心慌亂,如醉如狂,寢食俱廢。我對張『既恨之,又憫之』,雖無意為之求情,亦願探悉主席將如何處理。」毛澤東回答說:「此事彭真來向我詳細報告了。彭真要捉起他來。我說不必,這種秀才文人造不了反。但從此我再不要見他,他再不能和我們一起開會了。想來他會要向我作檢討的,且看他檢討的如何吧。」(《梁漱溟先生年譜》第206頁,廣西大學出版社)張東蓀後來是如何檢討的,我們就不得而知了。

好像是一種宿命似的,當年自由主義知識分子一個一個都倒下了。1948年,張申府因在《觀察》上發表《呼籲和平》,被開除出了民盟,1951年張東蓀又出了那事,之後的運動不斷,仔細一想,整批倒下的都是那些自由主義知識分子。

(選自謝泳著《逝去的年代——中國自由知識分子的命運》,文化藝術出版社,1999年1月)