在漫長的歷史上發生過無數的佳話逸事,有一段關係是如此的不同尋常:那就是鋼琴家克拉拉·舒曼和作曲家約翰內斯·勃拉姆斯的愛情故事,他們彼此欣賞,彼此尊重,彼此守望,卻從未越矩。

生命的美麗,一半倚賴於它的複雜性——其深度與尺度都無法被削薄、壓縮,並一一歸類。沒有別的事物的複雜性比生命更強烈、更豐盈。我們試圖給不同的交往強加上多樣的標籤,而那些存在於人際關係情感宇宙中的細微差別則是最為極致和寶貴的。所謂柏拉圖式的交往也許難以歸類,但是,當一段關係發展為愛情的時候,當兩個人開始不再在意該如何稱呼對方而是彼此的意義的時候,這段關係中的複雜性,既可以變成具有摧毀性尖銳的樂章,也可以成為超然美妙的交響。

一隻手的長握

一汪停泊在那人眼神里的凝睨

如何叫一顆心倉皇失所

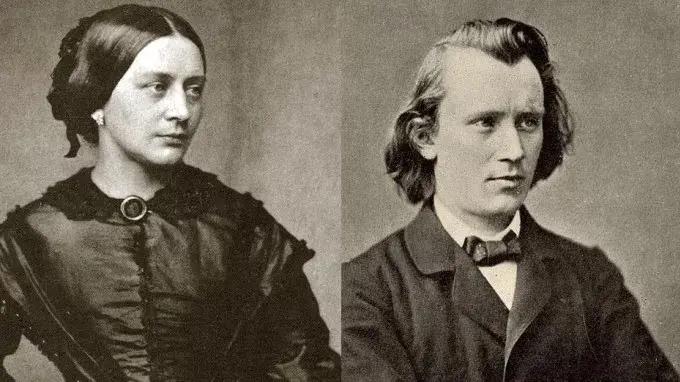

Clara Schumann and Johannes Brahms,1853

恰如蕾切爾·卡森(Rachel Carson)與朵洛西·弗里曼(Dorothy Freeman)的友誼、紀伯倫(Kahlil Gibran)與瑪麗·哈斯克爾(Mary Haskell)的愛情,這些纏連的複雜性所生發出的珍貴的樂音,持續不斷地令我著迷著。而在萬千逸事佳話中,有一段關係是如此的不同尋常:鋼琴家克拉拉·舒曼(Clara Schumann,1819.09.13–1896.05.20)和作曲家約翰內斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms,1833.05.07-1897.04.03)。

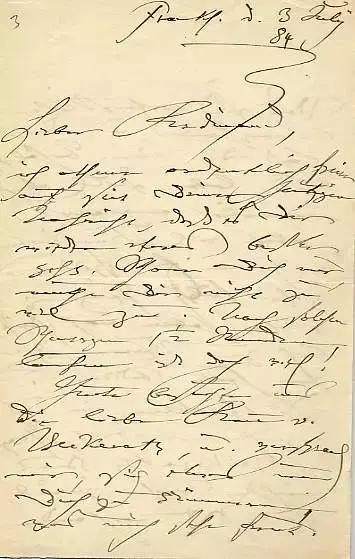

舒曼的簽名

他們在1853年相識,當時,克拉拉的丈夫——著名作曲家羅伯特·舒曼(Robert Schumann)——被勃拉姆斯的音樂才華所震撼並收他為徒。在寫給勃拉姆斯的父親的一封信中,舒曼將其喚作「繆斯的寵兒」。隨後,他給當時領先的音樂期刊寫了一篇激情洋溢的文章,稱讚這位年輕人創造性的聰明才智,並且預言他即將成名。對此,勃拉姆斯十分感激,並寫信給他的「尊師」:「我實在太開心了,以至於我不知應該如何表達我的感激之情。但願我的作品能夠儘快證明,您的愛和善良是如何勉勵和啟迪我的。」他希望舒曼對他的才能的信心能夠永恆不滅。

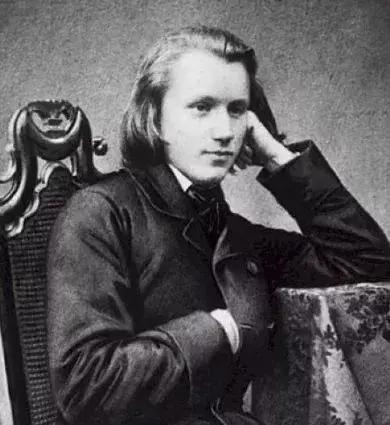

20歲的勃拉姆斯,這一年他遇見了舒曼

然而,在舒曼遇見勃拉姆斯並給予他慷慨贊助的四個月後,舒曼就患上了神經崩潰。2月27日,舒曼爬上了一座橋,跳進了萊茵河。他被人拖上岸救起,隨即住進了一家私人精神病院,在那裡,他度過了生命中被幻聽等心理疾病所折磨的最後兩年。但是,他依舊對勃拉姆斯牽腸掛肚,以至於當克拉拉將年輕作曲家的肖像送給舒曼後,舒曼寫信告訴勃拉姆斯,他把它「放在了他房間的鏡子下面」,仿佛在看著這位年輕的學生時,自己也仍像從前那樣富有活力。

舒曼喜歡把「克拉拉」寫進自己的曲子裡,這是《彩色葉子》裡的克拉拉主題段

"Clara" Theme

舒曼至死都沒有逃脫精神疾病的折磨,1856年7月29日,他在一家病院去世,留下克拉拉獨自撫養他們的三個兒子和四個女兒。克拉拉,不僅是一位單身母親,還是一位勤奮的藝術家,以自己的音樂才能,在孩子們的學生時代給予他們孜孜不倦的教導。

勃拉姆斯

在舒曼生病治療期間,克拉拉開始直接與勃拉姆斯通信。他很快就成為了她最至親至愛的朋友。恐於過度刺激舒曼日益疲憊的神經系統,療養院的醫生禁止克拉拉前來探視,因此勃拉姆斯充當了她與丈夫之間交流的使者。在舒曼死後的最黑暗的那段時間裡,他成為了克拉拉唯一的陽光,他們之間的友誼也更近了一步。克拉拉後來給她的孩子們寫信道:

「你們幾乎不認識你們親愛的父親,你們太年輕了,還無法感受到這種深刻的悲痛,因此在那些糟糕的歲月里,你們幾乎沒有給我帶來任何安慰。實際上,你們能夠給我以希望,但這些希望並不足以支撐我渡過這般痛苦。於是約翰內斯·勃拉姆斯出現了。他像真正的朋友那樣,分擔我的悲傷,拯救我懼於破碎的心靈,激勵我的思想,在任何時刻、任何情況下鼓舞著我的精神;總之,他是我最完全意義上的摯友。」

確實,他們之間有著無法限制和分類的感情,模糊了親情和愛情、朋友和戀人的界限,有著豐富而閃光的特質,而不像兩塊被邊境線明顯分隔的領土。

Clara and Robert Schumann

一個半世紀之後,普利茲獲獎詩人麗澤·穆勒(Lisel Mueller)在她的詩集《一起活著》(Alive Together)中寫了一首優美的詩,獻給這段難忘和難以定義的關係:

浪漫曲

——約翰內斯·勃拉姆斯和克拉拉·舒曼

現代的傳記家擔心著

「到什麼程度了」,他們之間那溫柔的友誼。

他們猜不出那話的意義,

當他告訴她,他是一刻不停地想著她

他的守護天使,他親愛的友伴。

現代的傳記家問著那

粗魯,不相關的問題,

屬於我們這年代的,好像

兩個身體的相互糾結

是衡量愛情的尺度,

忘了愛神是如何輕柔地行走

在那十九世紀,

一隻手的長握,一汪停泊在那人眼神里的凝睨,

如何叫一顆心倉皇失所,

而那言辭里深藏的皺褶

不為我們平民化的語言所知的,

能叫芳香的空氣戰抖,閃動著熱的

各種可能。每當我聆聽那間奏曲,悽愴

卻盛放著溫柔,

我想像他們兩人

坐在花園裡

在遲開的玫瑰花

與暗暗流動的葉影里,

讓風景替他們發言,

不留給我們任何可以竊聽的私語。

(蘇友貞譯)

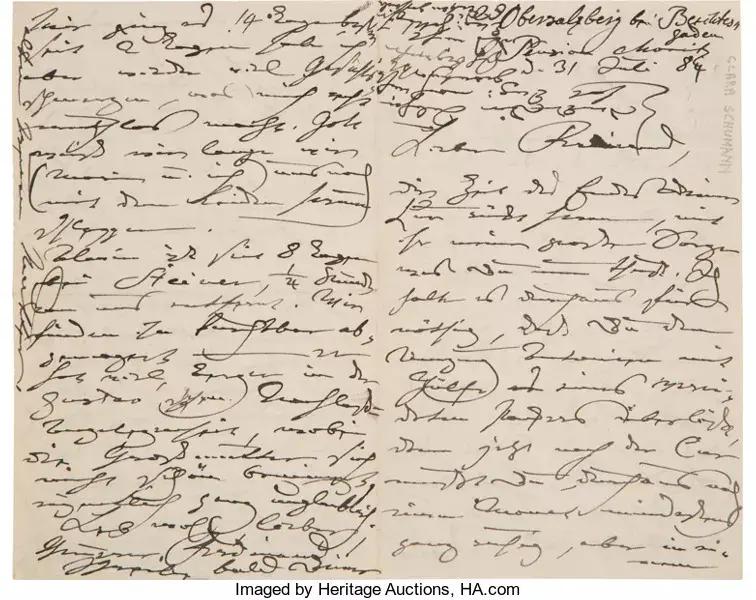

現已絕版的1973年版《克拉拉·舒曼和約翰內斯·布拉姆斯》收集了他們倖存的信件,從字裡行間,我們的確聽到了許多來自勃拉姆斯的單箭頭的溫情。

在剛開始通信的時候,勃拉姆斯將克拉拉·舒曼稱為「尊貴的女士」,也許是因為他覺得他更像是一位恩人,而不是一個愛的對象。但是,隱藏在這種感激與欽佩之情下方,一種對他的「守護天使」的緩慢燃燒著的痴情很快俘獲了他的心。1854年8月,21歲的勃拉姆斯在歐洲巡演期間35歲的克拉拉寫道:

「我不應當獨自享受這次旅行。我原想這些城市能夠使我感到愉悅,但它們卻看起來如此冰冷、無趣、毫無生機。」

「我將回家,邊聽音樂邊看書,直到你出現,那麼我就可以和你一起做這些事了。如果你真的想讓我開心起來,那就往杜塞道夫寄一封信吧……如果那些在過去的幾天裡霸占我的強烈的渴盼對我的演奏或者別的方面有半點兒積極作用的話,我就馬上詛咒人類。」

舒曼

五天之後,就像阿道司·赫胥黎曾經的斷言「靜默之外,差可表達不可言傳之意的就是音樂」一樣,勃拉姆斯寫道:

「我將很樂意只通過音樂的方式給你寫信,但是我今天想說的話,是音樂所不能傳達的。」

但是,他的奉獻並不是占有性的,他將克拉拉的幸福作為他獻身的最高目標——這種幸福曾被她在丈夫精神失常時的憂慮磨得黯淡了。為了緩解她難以排解的焦慮,勃拉姆斯自己去病院看望舒曼,並且盡他所能地反饋回去:

「他看起來友善而陽光,一如既往地,把手移到嘴邊,抽著一截短短的煙。」

他甚至能在病院這種嚴冷而郁陰的地方注入浪漫的氛圍:

「舒曼先生背過身去看花,然後朝著花園那美麗的景致走去。我看見他,隱去在由夕陽做成的炫目光暈之中了。」

在這些早期的信件中,幾乎存在著一種神聖化——勃拉姆斯似乎不僅僅是喜歡克拉拉,而是認為舒曼作為一個個體,他身上體現了人類最崇高的精神品質。

「在我認識你之前,我甚至覺得,像你這樣的人和你們這樣的婚姻只存在於最稀有的人群之中。」

「世間的人類……不值得你們兩位,羅伯特和克拉拉,生存在這個地球上,每當我想到他們崇拜你們——兩個擁有如此完全的詩意的天性的人——時的目光,就會感到振奮。我幾乎希望這個世界能夠將你們遺忘,那樣,對於人民來說,你們就能夠擁有更完滿的神聖。」

那年11月,克拉拉自己堅持要求勃拉姆斯以「你」(thou)來稱呼她——代表了親密友誼的第二人稱單數。次年三月,勃拉姆斯不僅開始直接喚她「克拉拉」,而且在信的開頭寫「我摯愛的克拉拉」,然後,到了六月,簡縮為「我的克拉拉」。

在一封1855年8月的信中,勃拉姆斯給他的克拉拉寫道:

「克拉拉,我親愛的克拉拉……我在對你的愛中,體會到了至上的幸福和安寧。每一刻,我都比上一刻更想念你,在這種渴望之中,最多的是欣悅的心情。就是這樣。即使我對這種感情已經瞭然,但是我從未感受過此時這樣的溫暖。」

「克拉拉,我親愛的克拉拉……我在對你的愛中,體會到了至上的幸福和安寧。每一刻,我都比上一刻更想念你,在這種渴望之中,最多的是欣悅的心情。就是這樣。即使我對這種感情已經瞭然,但是我從未感受過此時這樣的溫暖。」

接下來的五月,這種溫暖已經變為了熾熱:

「我親愛的克拉拉,

我希望我能像我愛你那樣溫柔地將信寫出,將一切美好的事物向你傾訴。對我而言,你是如此的珍貴,我的語言所不能表達的珍貴。我樂意花費一整天的時間同你通話,無限極地向你致意。」

四個月前,羅伯特·舒曼病逝於精神病院。儘管克拉拉在他病情惡化時就已經做好失去他的準備,但是舒曼的死還是令每個人都猝不及防。勃拉姆斯深情的付出成了她唯一的安慰。她全身心地投入到推廣她丈夫作品的過程中,一個獨自撫養七個孩子的母親,疲憊地輾轉於歐洲各地。但她和舒曼一樣,被勃拉姆斯的天才所俘獲——她私下稱讚和鼓勵他創作,公開表揚、推薦他的作品。這種在藝術上相互欽佩的關係成為了他們複雜的愛的核心。

在1858年7月的一封信中,在再次向勃拉姆斯的工作提出強烈的建議之後,克拉拉提出抗議,稱她這些富有洞見的建議並沒有被對他「盲目的熱情」所影響,她溫柔地寫道:

「我常常被你的天賦所吸引,你似乎永遠是一個被天堂賜予了最美好的禮物的人,因你身上閃耀的品德,我愛你並尊重你——所有的話都是發自肺腑的真切,親愛的約翰內斯。所以,不要試圖用你那冷酷的哲思來殺死我心中這一切——這是不可能的。

…

我一直覺得,我是多麼幸運,能夠成為你的知心好友,一個了解你作為音樂家和男人的價值的好友。」

「我常常被你的天賦所吸引,你似乎永遠是一個被天堂賜予了最美好的禮物的人,因你身上閃耀的品德,我愛你並尊重你——所有的話都是發自肺腑的真切,親愛的約翰內斯。所以,不要試圖用你那冷酷的哲思來殺死我心中這一切——這是不可能的。

…

我一直覺得,我是多麼幸運,能夠成為你的知心好友,一個了解你作為音樂家和男人的價值的好友。」

的確,起先勃拉姆斯單方面的迷戀和崇拜已經深化為一種雙向的深厚情感。在一封長信末尾,克拉拉補充道:

「我在等另一封信,我的約翰內斯。只要我能像你一樣找到那甜蜜的渴望。但是,它只會給我帶來痛苦,令我的心被無法形容的悲傷填滿。向你告別!請時刻掛念你的克拉拉。

你要盡你所能地經常給我寫信。一個人在療傷的時候需要保持愉快,而這份快樂倘若不是來自於你,那我還能從哪裡得到呢?」

老年勃拉姆斯

在1861年的一封信中,克拉拉談到了他們這份關係中的另一個重要的因素——他們對藝術的共同的真誠的愛:

「當我無法全心投入演奏中時,你無法想像我有多難過。對我來說,這不僅是對我自己的傷害,也是對藝術的褻瀆。

我一直不停地說話,好像你一直耐心地坐在我的旁邊傾聽似的。如果是這樣該多好啊!噢,一定要經常寫信給我,我親愛的朋友!你知道這樣來表達你的愛是多麼有效,尤其當你發自內心地寫信的時刻。向你致以最親切的問候,你親愛的克拉拉。」

「當我無法全心投入演奏中時,你無法想像我有多難過。對我來說,這不僅是對我自己的傷害,也是對藝術的褻瀆。

我一直不停地說話,好像你一直耐心地坐在我的旁邊傾聽似的。如果是這樣該多好啊!噢,一定要經常寫信給我,我親愛的朋友!你知道這樣來表達你的愛是多麼有效,尤其當你發自內心地寫信的時刻。向你致以最親切的問候,你親愛的克拉拉。」

這份真情並沒有隨著時間的流逝而逐漸瓦解,而是隨著年月的推移愈發深刻。1872年春天,復活節的星期一,他們相遇將近二十年後,勃拉姆斯寫道:

「我親愛的克拉拉,

我一直喜歡單獨慶祝節日,可能在我房間裡會有零星幾個至親,但我一直鍾愛一個人,非常安靜地呆著——難道是因為我的朋友都死去了或離我而去了嗎?對我而言,記住別人盛大的愛意是作為人類的特長。畢竟,我畢竟還依賴外部世界過活——那些生活中的喧囂。我不會在這嘈雜中混入我的笑聲,也不會參與謊言的紛繁——但是似乎,一個人似乎會把自己最好的那面封存起來,讓另一面去追求夢想。

你是多麼幸運啊,或者,我應該說,你是多麼美麗,多麼善良,多么正確啊!我的意思是,你守護著你的心,仿佛它是一樣有靈的個體;而我們時刻都在隱藏自己的本心。你溫柔地注視一切,總是帶著美麗的靜謐,好像你在注視著自己;然後同樣平和地,給予它們應得的回饋。這些聽起來都很傻,我也有些詞不達意;即使把你比作百合和天使會更蠢,我也要這樣讚頌你那美好的天性。」

正是憑藉了這種愛意的甜蜜,克拉拉見證了勃拉姆斯日益增長的名聲。1874年春天,就在巴伐利亞國王路德維希二世授予勃拉姆斯著名的馬克西米利安科學與藝術勳章不久後,她寫道:

「剛剛收到你的來信,所以我可以立即回信。這份快樂也許剛好可以彌補你創作時的痛苦。更令我高興的是,你坦率地承認了這種認可給你帶來的快樂。不會是別的東西;一個藝術家的心必定會為此感到溫暖。而我也必須說,能夠見證你的成名,是我剩餘的生命中最高興的經歷。

現在請犧牲一點點時間,在慶典結束後給我寫幾句話。想想那個把全部精力都灌注在你身上的孤獨的老朋友,對她來說,在你身上發生的每一筆好運,都能增加她的快活。你的老克拉拉。」

克拉拉·舒曼享年76歲,在她去世後的11個月,勃拉姆斯也去了天堂。

唐代詩人張籍的一首詩《節婦吟》這樣寫道:

君知妾有夫,贈妾雙明珠。感君纏綿意,系在紅羅襦。妾家高樓連苑起,良人執戟明光里,知君用心如日月,事夫誓擬同生死,還君明珠雙淚垂,恨不相逢未嫁時。

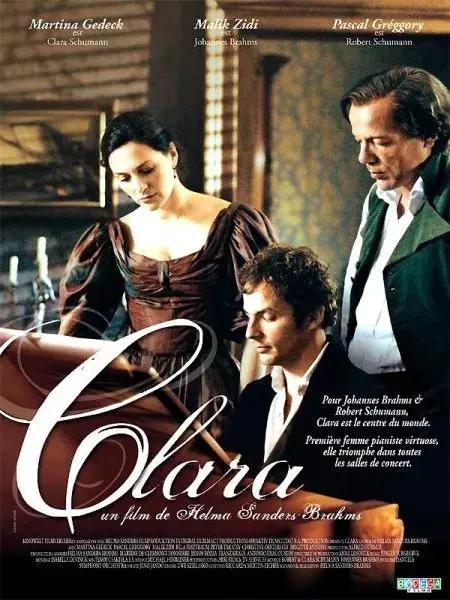

電影《親愛的克拉拉》海報