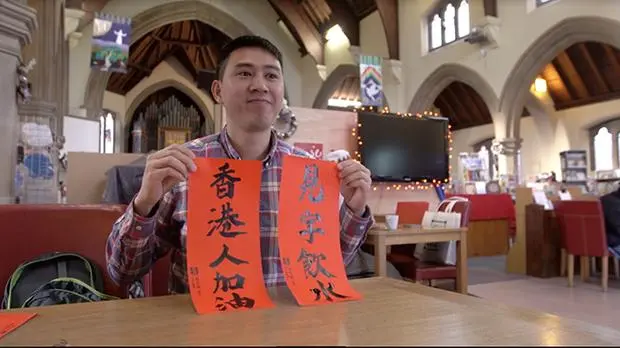

丘文俊帶同文房四寶到英國,那是他做地區服務的萌芽。

2021年,有關香港的一個關鍵詞就是「離散」。自英國政府今年一月底開放「國民海外護照」(BNO)簽證申請以來,已有近九萬港人負笈英倫。這當中既有普通百姓,也有面對政治打壓甚至人身安全風險的政治人物。據了解,目前有至少三十名前香港區議員身處英國。本台就此專訪了其中的三人,傾聽他們各自的移英故事以及在卸下議員公職後繼續以港人身份在異國他鄉承擔時代責任的經歷。

丘文俊到英國後思想矛盾,走不出死胡同,有幸遇到「同路人」支持。

2019年11月24日,香港民主派在區議會選舉中首次「破天荒」大勝親北京陣營,一舉奪得超過八成議席。

然而兩年後,不少民主派區議員已身陷牢獄;牆外民主派議員或不願被迫宣誓而辭職,或被港府剝奪議席(DQ)。一輪「大清洗」後,只有不足兩成民主派區議員留任,其他區議員則在巨大的政治風險下,相繼離港。

攝於丘文俊離港前。(丘文俊提供)

生死一線的問話

「那個關員問我,你真的要走?你肯定是要離境嗎?就這麼問了一句,我當時腳底一涼。」前香港沙田區議員丘文俊,永遠不會忘記7月離港時這段插曲。這生死一線的瞬間,海關關員最終放行,他才有機會在英國坐下來,接受本台訪問。

回看在香港的最後時光,他憶述今年六四前後發現自己被人跟蹤,憂慮危及工作夥伴,他決定動身赴英。一直忐忑的心,到了倫敦希斯羅機場才定下來。

他坦承,初到英國時心有不甘,反覆自問為何從政十載服務香港,卻換來「逃亡式」離港?這份委屈讓他一度走不出死胡同,更覺虧欠選民。

丘文俊說:「我是相當喜歡做地區及服務我的居民,地區是我的一個家。我從未試過,原來我這麼愛香港這個地方。由自己一路熱愛的社區,到對政權徹底失望,再到自己選擇離開時,這比死更難受。」

丘文俊2011年第1次當選成為香港沙田區議員。(丘文俊提供)

他的政治啟蒙

出生成長於中國,丘文俊說,自己兒時一直受中國專制式教育,直至十多歲來港和家人團聚,在中學老師的引導下,他首次參加維多利亞公園的六四燭光晚會,深受震撼。之後,他到圖書館翻查資料,才填補昔日在中國受教育的空白;及後到香港支聯會做義工,啟發了他踏上從政之路決心,並在2011年首次當選沙田區議員。

然而當下的香港,校園舉報成風、六四燭光晚會被禁、圖書館「敏感書籍」被撤,就連支聯會都被迫解散,他也從自己熱愛的社區被連根拔起。

丘文俊說:「2019年投票率真正彰顯到民主,18個區八成幾的民主聲音、民意代表。然後政府便架空你、不和你合作、侮辱你或者要你宣誓、要你屈服。他們是害怕民主,所以我覺得不會再有真正的選舉。2019年之後,我們應該叫『末代區議會』。」

丘文俊離港前的最後一次記者會(資料圖片)

末代區議員的掙扎

作為「末代區議員」,他感到既光榮又悲哀。

丘文俊說:「光榮感來自於民主、普世價值、香港人一直爭取的東西,那年選舉我們實踐過。但悲哀的是我們沒有贏到最後,因為我們只有和平的雙手、選票,我們不夠槍厲害,所以我們沒有贏。」

昔日循選舉走入體制,到今日,他不再承認被北京徹底改變的選舉制度。早前呼籲港人抵制新一屆立法會選舉後,他被香港廉政公署通緝,歸家無期。

丘文俊說:「政權見我說兩句抵制選舉,已經要通緝我—他們怯。愈是這樣,我更要吶喊;愈是這樣,我就覺得更要保住我們的性命,繼續發揮我們香港人的角色。」

劉珈汶說區議員只是一個名銜,港人身份不會完結。(韋平攝)

最後的代議士被迫離港留下只剩一種聲音的香港

和丘文俊同樣因呼籲抵制選舉而被通緝的,還有前黃大仙區議員劉珈汶。她不諱言批評新選出的香港立法會只剩下一種聲音,淪為「橡皮圖章」。

劉珈汶說:「沒有民主派的立法會,你看到他們通過的議案、批過的撥款,全部都是光速通過。以前親北京陣營也可能與民主派的議員有些討論,但現在是批評都沒有,可能他們不敢,怕說錯得罪'阿爺',自己也出事。可以預視,新一屆立法會或往後的立法會情況只會更誇張,到最後和人大一樣,沒有反對。」

劉珈汶得知被通緝後表示,雲淡風輕,只是回家的路又遠了些,步伐卻不會停下。(劉珈汶提供)

從政治新秀變「通緝犯」

年僅26歲的她,從香港中文大學政治與行政學系畢業後不久,就成為立法會議員助理;到2019年,再當選區議員。今年5月,她拒絕按港府要求宣誓,選擇辭職。到7月,各種清算民主派區議員的消息傳得沸沸揚揚。因家人憂慮安全,她在一個星期內收拾細軟來到英國。

離開土生土長的香港,她在英國作了很多新的嘗試,包括首次做「藍領」工作,做英國皇家郵政聖誕臨時工。和不同種族同事閒聊時,他們很多都知道香港2019年發生的事,令她有「他鄉遇故知」的感覺,倍覺溫暖。

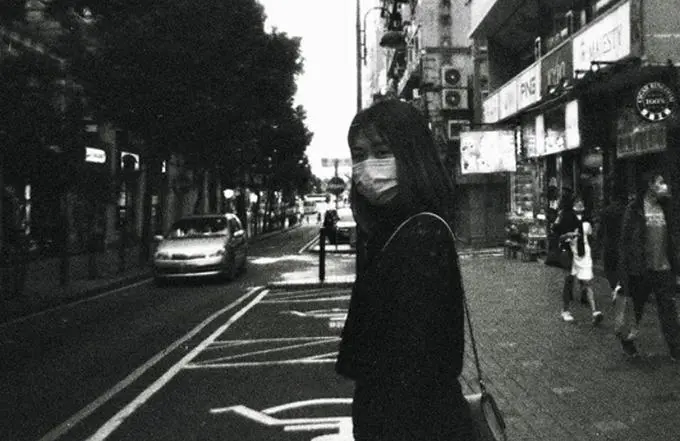

劉珈汶在英國努力適應當地生活,她慨嘆,要重新適應新生活的,不止移民港人,留下來的香港人,要適應面目全非的「新香港」,也是另一種移民。(韋平攝)

留港也是一種「移民」

她慨嘆,要重新適應新生活的不止是港人移民,留下來的香港人更要適應面目全非的「新香港」。這也是另一種移民。

劉珈汶說:「對我來說,現在仍在香港的香港人他們要重新適應現在這個香港,與在英國要適應英國生活的香港人是一樣困難。雖然人仍在同一地方,他們的感覺也很像移民,不單只是政治氣候不同了、不單只社會突然多了很多掣肘,其實環境、經濟,或者可能很多以前覺得理所當然的事,現在也不同了。」

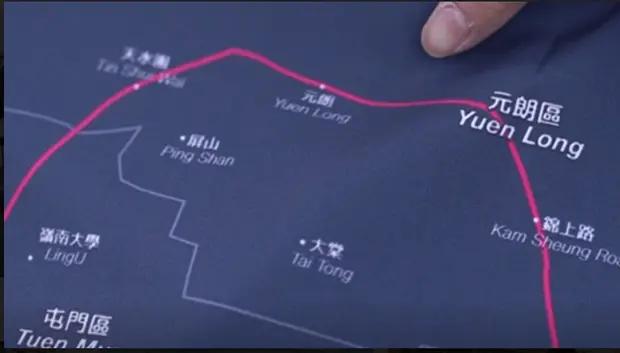

思鄉時,劉珈汶會呆望這幅必定要帶到英國的香港地圖(韋平攝)

不再是區議員但一輩子都是「香港人」

對於「末代區議員」這個身份,劉珈汶說,區議員只是一個名銜,但「香港人」這個身份會永遠伴隨,鼓勵她在異國繼續勇敢生活。

採訪當日,劉珈汶一一介紹她從香港帶來珍而重之的物品,記憶剎那間重現眼前。思鄉時,她會呆望帶到英國的香港地圖,一邊想像昔日每天穿梭的交通路線,還有在香港已被視為「煽動分裂國家」的「光復香港時代革命」的旗幟。

劉珈汶說:「其實這是初心,帶在身邊是要提醒自己,他朝一日一定要做到。」

張正皓於8月中前往英國。(韋平攝)

散落各地、難再聚首的香港人

從政前曾出版著作的香港前北區區議員張正皓,來英國時最放不下的是自己的作品。他翻開其中一頁,讀出最能代表他當下心情的一段:「一班朋友讀書時代的合照是最齊人,下一次就要數到婚禮,逐個兄弟送出去,逐個姐妹嫁出去。然後各有各的家庭,各有各的忙碌,再齊人可能已經是喪禮。」

然而當下的港人,即使是畢業禮、婚禮和喪禮都未必能再聚首。他的心聲,也是海內外無數港人的心底話:「沒想到一場社會運動,全香港的人各散地球不同角落,跨越不同時區。所以一班朋友再見面,可能已經很困難。」

張正皓除了是前北區區議員,也是計程車司機。(張正皓臉書圖片)

一段計程車上的對話令他踏上政壇

回望從政路,一切只是偶然。過去10年,張正皓曾在補習社任職中文老師,再轉行做計程車司機,並把經歷寫成著作《我的你的紅的Taxi》,成為作家。他在2019年毅然參選,只因社運期間接載乘客的一次經歷。

張正皓說:「有一次載了幾個年輕人走,他們想在車上說一些他們行動的事,然後我說'喂!不要說!有行車紀錄儀'。然後他們說,'只是坐10年牢,我們坐完牢之後都比你年輕'。我就覺得這樣不行,他們都付出那麼多,我也應該做多一些。參選是我可以負擔及做得到的事,便去做。」

在2019年的反送中運動氛圍下,作為「政治素人」的他成功當選區議員。然而在港府打壓下,區議員難以發揮作用,再到迫令區議員宣誓,令他萌生去意,最終在8月赴英。

張正皓說:「留下來宣誓都要值得留下來做才做,所以決定辭職,就連帶離開香港。因為那時候風聲鶴唳,辭職留在香港感覺上也是一個危險的選擇,於是便來英國。與其在香港受制於人,不如離開去較自由的地方。」

香港人背負著時代責任奮力前行

無心插柳下踏上政壇,他表示自己其實討厭政治,因此也沒有打算在英國從政。不過他認為,香港人在不同崗位上,都可發揮最大戰力互助。身為作家,他可以用文字激勵人心,而作為中文老師,他也可以在英國教港人子女學習粵語和香港文化。

張正皓說:「我們固然要融入當地,不要像香港的中國人般,去到哪都只說他們的普通話。但另一邊廂,我也希望來到英國的香港人子女至少懂得說粵語,可以用香港語言知道香港是怎樣的地方。這是我們能做到的貢獻。」

他坦言,與身在牢獄中的「手足」相比,被迫離港實在不算什麼。而當下每一個香港人,其實都背負著各自的時代責任。

被時代選中的香港人,來年無論是在香港還是在他邦,也要繼續砥礪前行。