周雲蓬,1970年生於遼寧,9歲失明,15歲彈吉他,21歲寫詩,24歲開始四處漂泊。被稱為"中國最具人文精神的民謠詩人"。

因為看不到光影,世界在周雲蓬腦海里自有另一番樣貌。詩歌和音樂是他的表達方式,某種意義上,也是他的宣洩方式。他說自己唱歌寫詩,並非想證明什麼,只是喜歡這種生活,喜歡像水一樣奔流激盪。

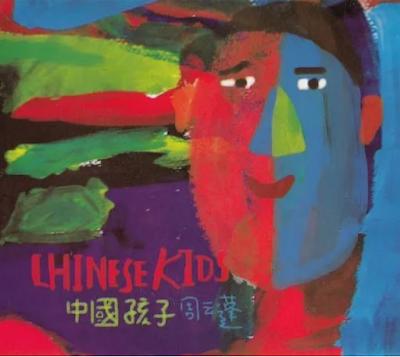

2007年,周雲蓬自費發行唱片《中國孩子》。平靜的吟唱中,那些漢字反而力量磅礴。

"人的一生,往往圍繞一個動機轉。音樂,也是第一句重要,有一個旋律動機的時候,這首歌的命運就註定了。"周雲蓬說。

《社會創新家》:2007年,你發行唱片《中國孩子》,裡面有很多對社會議題的關照,當時很多人把你歸類為"抗議歌手"。《牛羊下山》之後,對聽眾來說,你的色調發生了一些變化。你認為這種變化是真實存在的嗎,還是外界對你有誤解?

周雲蓬:算是真實存在。生活在繼續,音樂本來就是每個專輯都會有變化。對社會議題還在關注,但不一定能形成音樂,音樂創作是另一回事。生活是多方面的,今天寫吃飯,明天寫喝酒。這也不代表不關注任何社會現實了。

《社會創新家》:如果寬泛看待當下民謠中的小曲小調小情緒,你算是其中的異類。你現在還有強烈的欲望去關注現實問題嗎?

周雲蓬:不能說"欲望",也就是切身的體驗。這個事情無論關不關注都出現了,有時候是被動的。就像外面下雨,就會被動地被淋濕。很多人說你是不是關心底層啊,其實不是"關注",是這個事它就來找你了,儘管你覺得有些事和你沒有關係。

人會舉一反三,有一天你覺得這個事可能就發生在你身上,所以你要關注。比如食品安全,你怎麼就知道你不會吃到那些東西,是吧?可能怕這些事發生在自己和親人身上,所以你要提很多建議。

《社會創新家》:在你創作時,這些社會問題會激起你的表達欲嗎?

周雲蓬:這是另外一回事,想把社會問題寫到歌里還是不太容易的。音樂有旋律,有一定專業性,不像新聞報導。有時候我覺得我對一件事也有看法,但是我沒有能寫成歌,寫歌有難度和偶然性。

《社會創新家》:有觀點認為詩歌有義務去關注、干預社會,你同意這種觀點嗎?

周雲蓬:我不同意,詩歌不是新聞報導。詩人有時候會把對社會的關注作為一種隱喻放到詩歌里,比如T.S.艾略特(T.S.Eliot)的《荒原》,那你說這首詩是不是關注社會現實?他後來寫在荒原垂釣是有隱喻的,但他沒有直接說那一年有什麼事件。他是通過另一個角度來寫,當然普通讀者可能看不到這個角度,你看到的是他的各種象徵和情緒。但不能說這個沒關注現實啊,它是關注現實如何呈現的問題,不能膚淺地認為它應該出現標語、口號、對事件的評論,那這就對詩歌太誤解,還不是一個夠格的詩歌讀者。

《社會創新家》:有人把你稱為"當下中國最具人文精神的民謠詩人",你覺得自己身上的人文精神來自哪裡?這種人文精神,和對現實的關注有聯繫嗎?

周雲蓬:如果有人文精神的話,是來源於閱讀吧,我也不是天生愛唱歌愛思考。長期保持閱讀,就會耳濡目染,那些好的薰陶培養了一點點這種思維。人文精神我理解就是以人為本,文藝復興之後提出的概念,從神權回歸到人權,以人為本,(和對社會現實的關注)應該有關係吧,角度都是回歸到人的身上。比方怎樣說人話、辦人事,像個人一樣有尊嚴地活著。你也當然會以這個標準己所不欲勿施於人,去關注身邊的人,或者世界上發生的災難。

《社會創新家》:對於社會問題,詩人更多是提出問題,去表達、吶喊,而公益人在做的是尋找和嘗試具體的解決辦法,你如何看待兩者分別發揮的作用,以及兩者之間的聯繫?

周雲蓬:詩人工作範圍更多是審美範圍,用這種美感染別人,它和做公益不完全一樣。做公益就像你說的是具體解決問題,哪兒地震了咱們去募捐或者給貧困山區的孩子買書這種。他們在各做各的事情,社會分工不同,沒有衝突,也不存在非此即彼的問題。就像要吃飯,也要審美,才是一個完整的人。

《中國孩子》發行於2007年

《社會創新家》:你覺得公益是發揮什麼價值?創造一個怎樣的社會?

周雲蓬:我倒覺得公益還不至於可以"創造"一個怎樣的社會,公益只是對這個社會的修補,就像船有問題了,給它修修補補治一治,但這個船要開往哪兒,或者沉了,做公益的人也沒辦法。它不像政府,政府是動用整個社會的資源,這個要區別開。公益不可能代替政府,可能更多地它能體現公益的一種方向,這個社會有做公益的人,人們就會覺得有人還在做一些善良的事情。王克勤老師做的'大愛清塵',我覺得那個公益做得很好,但是他們也在倡導政府的關注。有時候人們跑斷腿也不如政府做一個小小的決定,但是至少證明有一些人在做關於別人的事情,而不是每個人都在關注自己。(公益)對社會的榜樣性可能對社會的影響更強一點。

《社會創新家》:對國內公益的現狀,你有怎樣的觀感?是否也看到一些問題?

周雲蓬:我其實還不太了解,我比較了解王克勤的大愛清塵,給他們捐過吸氧器,也經常給他們做活動和他們接觸。其他的,我自己做過幫助盲童的計劃,唱片錢給貧困孩子們買個樂器、買點好吃的,然後讓他們到北京來玩一玩。我也不知道這算不算公益,可能不算公益,其實就是推己及人的一點小行動,我自己眼睛看不見,所以就幫幫別的從小看不見的孩子。

而且我覺得公益是自身有能力才做,否則儘量不要做,還是把自己先弄好了比較好。我們坐飛機老聽見說,戴氧氣面罩的時候,先把自己的戴好再幫助身邊的人,這個規則我覺得是很科學的。生活中我不主張賠著自己的錢,傾家蕩產地做公益,身邊的親人、朋友也搭進去,那樣太悲壯了,也不持久。

《社會創新家》:你指的"自己過得很好"有什麼標準嗎?

周雲蓬:比方你每月收入還是可以的,能養活你自己,甚至能請你的朋友吃飯,給媽媽買禮物,這就可以了。你覺得還剩點錢,那就可以捐給貧困山區的孩子。不能家裡媽媽養老的費用也沒有了,假如你有小孩你也照顧不了孩子就去做公益,這就有點怪。捨己為人不是我願意提倡的。

《社會創新家》:你覺得什麼樣的人會樂於進入公益行業呢?

周雲蓬:首先是有熱情吧,有願意做這個事情的願望,然後有一定的能力和社會資源,能把握分寸。其實公益需要有分寸,並不是越"公益"越好。比如支教。我對一些支教的行為是有一些看法的,支教本身很好,但是他們有的去幾個月,就像旅行一樣,玩一玩自己就回大城市了。這種支教意義並不大,把他們(鄉村學生)的生活都攪亂了,你講了外面的世界是什麼樣子的,你走了,把燈又關了,他們又留在那個世界了。可能這種支教對自己的觸動和改善會更大,對於當地的孩子不是很重要。如果是持久的支教我覺得很好,比如每年堅持去一個月,而不是遊山玩水式的支教,回來發個朋友圈。所以,是不是也有做公益的人不夠謙卑,就覺得(自己)是救世主那種感覺。我覺得做公益本身你這個人要有一定的素養、責任感,要謙卑,不要覺得是去拯救誰,如果這樣的公益落在我身上,我會覺得很難受、很屈辱,我相信那些被幫助的人也會有這種情緒,所以幫助別人的時候也需要一種智慧,有的幫助還不如不幫助。

《社會創新家》:關於公益,你看到的其他問題還有哪些?

周雲蓬:我在網上有看到他們帳目不清晰。這也需要個人素養,管理不了這麼大的事就別做這麼大,非要弄幾百上千萬去做大事,自己又沒有金融財會的管理能力。只有愛心但帳目很混亂,這也挺害人的。很多人信任你,把錢給你,結果你不知道花哪兒了。

做公益需要有一定能力,有多大能力做多大事就好,我的能力是做一張唱片,那我就做一張唱片。不要超過自己的能力去做好大喜功的公益,容易把公益污名化,讓人覺得公益不乾淨,那這不是好心辦壞事嘛。

《社會創新家》:公益行業薪酬普遍較低,你怎麼看待公益人的生存現狀?

周雲蓬:還是我說的,收入低去做公益,那肯定是捉襟見肘,所以還是多推動有錢人做公益吧(笑)。他們把自己的錢拿出來分給大家,分給孩子們。那些窮困的人讓他做公益只能讓他自願做,讓他們先把自己的生活搞好一點,你自己的生活都有可能成為別人公益的對象你還做公益,這不是添亂嗎,是吧?

當然也有特蕾莎修女這樣的,他們屬於少見的聖人級別的。我們說的是生活中普通人怎麼做公益的問題。

《社會創新家》:你平時會有捐款嗎?

周雲蓬:現在朋友圈誰家孩子病了有眾籌會捐款,有時候是自己朋友的孩子。前年有一個唐山的姑娘漸凍人症不能動了,她特別想來大理。我們就給她搞了演唱會募捐錢,買了機票讓她在大理轉了一圈,可能這也算公益吧。我們的公益都是搞演唱會,唱歌給大家捐點款。過去有個女歌手佟妍得白血病了,那時候也是我們民謠歌手做"民謠救護車"給她捐款,籌集了一百多萬。

《社會創新家》:如果讓你向公益機構捐款,你是更傾向於那些有官辦背景的、知名的機構還是草根組織?

周雲蓬:我覺得我要了解做這個事情的人,並且信任他我才願意捐款。我們大理還有一位女士,她做的公益特別讓我佩服,她的學校接收的全是藏族和雲南當地的孤兒和殘障的孩子。我對她很崇敬,她讓我捐款或者讓我唱歌我就義不容辭馬上去。

現在很多公益就是某個人的品牌,對這個人信任我就可以去做活動。陌生的(個人和機構)有時候也會先去了解一下做的是什麼項目,捐款方向在哪兒,幫助什麼人,有時候也會捐款。

《社會創新家》:你看到的公益項目中,對外展示出來的透明度、可信度都怎麼樣?

周雲蓬:我也沒法查帳,其實只能人與人之間建立那種信任。我不可能捐款之前先查這錢用哪裡了,我也沒這麼多時間。我看到網上有出問題的,我才知道有些帳目不清楚啊。

《社會創新家》:你是比較關注殘障領域的公益嗎?

周雲蓬:對,我覺得是這樣,尤其是視障人。因為做公益儘量是推己及人,做自己熟悉的事情,你說拯救大熊貓,這個我當然也關心,但畢竟我對熊貓不太了解,但是你要說給導盲犬做公益我就很了解。做公益最好做自己熟悉的領域,這樣你有發言權,知道該怎麼做。

《社會創新家》:視障者在交通、生活等方面普遍有一些障礙,你感受如何?

周雲蓬:障礙非常大,我們領導盲犬,經常計程車司機拒載,或者去坐飛機,還要辦各種檢疫挺麻煩的。還有無障礙設施的不完善,比如盲道走著走著撞到一棵樹啊,很多機場沒有獨立的殘障人的衛生間啊,都是障礙。

《社會創新家》:現在有一些公益組織在做無障礙,你有接觸過嗎?感覺他們面臨哪些困難?

周雲蓬:接觸過,像我有個同學就在中國盲人出版社做手機無障礙的軟體,包括無障礙讀書,給視障人讀書,像個讀書機一樣。大多數的困難還是資金不足,還有社會資源不足吧,別的我也不知道。

《社會創新家》:目前的無障礙基本可以滿足基本需要了嗎?

周雲蓬:遠遠還沒有,殘障人出門還很不方便。很多火車站、飛機場沒有輪椅坡道,他們專供殘障人士用的電梯有時候還不開,鑰匙在工作人員手裡,得找他們拿鑰匙。還有景區拒絕導盲犬。無障礙還是很長遠的社會建設工程。有無障礙需求的人遇到困難的時候發聲你們聽不到,像我有一點話語權,那我經常就要說一說。比如有一次在深圳的中國銀行,那個服務人員認為我是沒有民事行為能力的人,沒有別人陪同不可能去存款取款。這讓我很生氣,這麼多年我想我都沒有民事行為能力了?這個是無障礙培訓不夠。其實這都不是無障礙,是服務人員的素養。主要還是很多殘障人不能出門,大家看不到他們。

《社會創新家》:你對無障礙的完善,是寄希望於公益多一些,還是寄希望於政府多一些?

周雲蓬:不是希望,這就是政府應該做的。這麼大個事情,公益不可能做得更全面,比如盲道或者地鐵坡道的問題,必須政府來做嘛。公益更多是倡導吧,督促政府去做。

《社會創新家》:對你來說,詩歌和創作是滿足自己的方式。那你覺得,對做公益的人來說,公益到底是利他的還是利己?

周雲蓬:可能利他也利己吧。有個著名歌手叫尼爾·楊(Neil Young),他的孩子有腦癱,他就自己辦了腦癱孩子的學校。他還是從自己出發,因為他孩子有這種病,他就覺得別的孩子有這種病也很痛苦,就辦了這種學校。其實公益可能就是在利他中找到了利己的感覺。你會找到內心的榮譽感和自我價值的肯定,我很善良、我很慈善、我是個好人,這也是一種榮譽,這個也是利己的,對不對?好的公益應該利他又利己,缺一樣都不是很平衡或者很正常。

《社會創新家》:你在做公益的時候也有這種自我滿足感是嗎?

周雲蓬:我覺得有,幫了別人的時候都有自我滿足感,但我不知道心靈特別純粹的人或者有宗教信仰的人是否會不太一樣,也許他們覺得這種內心的自我滿足感並不好。我覺得有(這種感覺)你可以自己內心偷著樂,不用總去宣揚,"我是大善人""我又做了個好事"。這也有點挺無聊的。對外"標榜"自己做善事是有分寸的,如果大肆和別人說或者宣傳,可能還是不夠境界吧。

《社會創新家》:你周邊的人做公益多嗎?

周雲蓬:我身邊大家都還是願意出力的。你跟他說有個公益的什麼項目要做,能不能出點力,他們還都挺願意的,包括舉辦慈善演唱會,大家都是不要報酬來參加。

《社會創新家》:你最近印象比較深刻的公益事件有什麼呢?

周雲蓬:前陣子有個春蕾計劃幫助女童,後來把錢用在男生身上了。我覺得還是不夠專業,幫男生本來也挺好,男生也有有困難的,但這個計劃就是幫助女童的,又靠別人募捐,那你就要對捐贈者負責。錢到我手裡,看誰有困難我就花出去了,你(捐贈人)不用管我花在哪裡了,這個觀念是不專業的。善不善良我不好品評,但就是不專業造成了這種局面。

公益需要專業性,不是說有一顆善良的心就能做好的。有時候就是好心做壞事,為什麼好心做壞事呢?有時候就是能力不夠,所以我提倡有多大能力做多大事,沒那個能力就別好大喜功。給你一個小轎車能開,突然給你一個坦克,你也覺得能開,那就不對了是吧?

《社會創新家》:對公益中存在的問題,你還有想補充的嗎?

周雲蓬:我還想做公益有時候大家都會"撞車",好多公益方向都差不多,其實社會還有很多邊邊角角沒被關注。有時候,大家是看到有關注度就去做,越做人越多,就成了錦上添花的公益。其實雪中送炭的公益可能是更好的公益。有一些就是沒有人幫助他們的群體,有一些就是幫助的太多了。做公益還是應該有不圖名利的感覺,不要為了關注度去做公益,你要自己能發現困難所在,而不是新聞焦點在哪兒就去做哪兒。

《社會創新家》:面對食品安全、假疫苗這些問題,你自己的排解方式是什麼呢?

周雲蓬:就是在微博說點兒話。至於寫詩或者寫歌,現在個人還沒有達到這種水準,把假疫苗怎麼唱出來這個對我來說還是挺難的。也就是在網絡上發發言發發聲而已。

《社會創新家》:還會對這些問題保持很強的憤怒嗎?

周雲蓬:也不了,時間長了也不見得很憤怒了。就覺得"啊又發生了,又是這樣"。人的憤怒也是有一定限度或者儲存容量,總憤怒那個憤怒也就沒了,就變成悲涼,或者是無可奈何。

《社會創新家》:這種變化是什麼時候發生的?

周雲蓬:一點點吧,因為這種事情過去也很多,但有網際網路了,透明度大了,總看到這些事你覺得挺無可奈何的。

《社會創新家》:你對公益改變社會現狀的信心大嗎?

周雲蓬:不大,我覺得公益就是一部分人在局部做一些小事情。當然也可能局部可以改變整體,但是它不能起決定性作用。做公益甚至看不見它改變過什麼,只能是見一個救一個是吧?見誰掉水裡了,把他救出來。不能好大喜功,不可能一下把這個社會都變好了,推動嘛,但是其實每個人好的言行都在推動這個社會變好,這只是大和小的區分。但做公益我並不認為可以決定性地改變人們的生活,或者改變整個社會。