討厭小孩竟然變成了一股風潮。

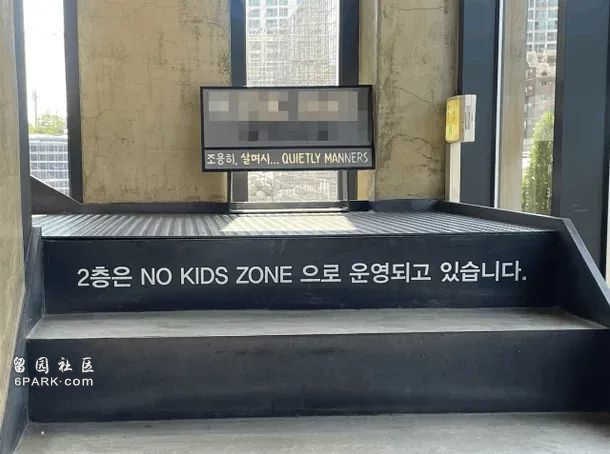

最近,出現在韓國的「兒童禁入區」在中文網際網路上引發了熱議。

從2012年韓國第一家「禁止兒童進入」的餐廳誕生起,11年時間裡,500多家餐廳、咖啡館立起了「no kids「的標誌牌,拒絕孩子及其家長進入。

這些「無兒童區」是店家為顧客量身定製的專屬空間,在這裡能夠確保環境安靜,沒有孩子哭鬧、奔跑等帶來的困擾。

有些咖啡館甚至寫明「 Yes Pets,No Kids「

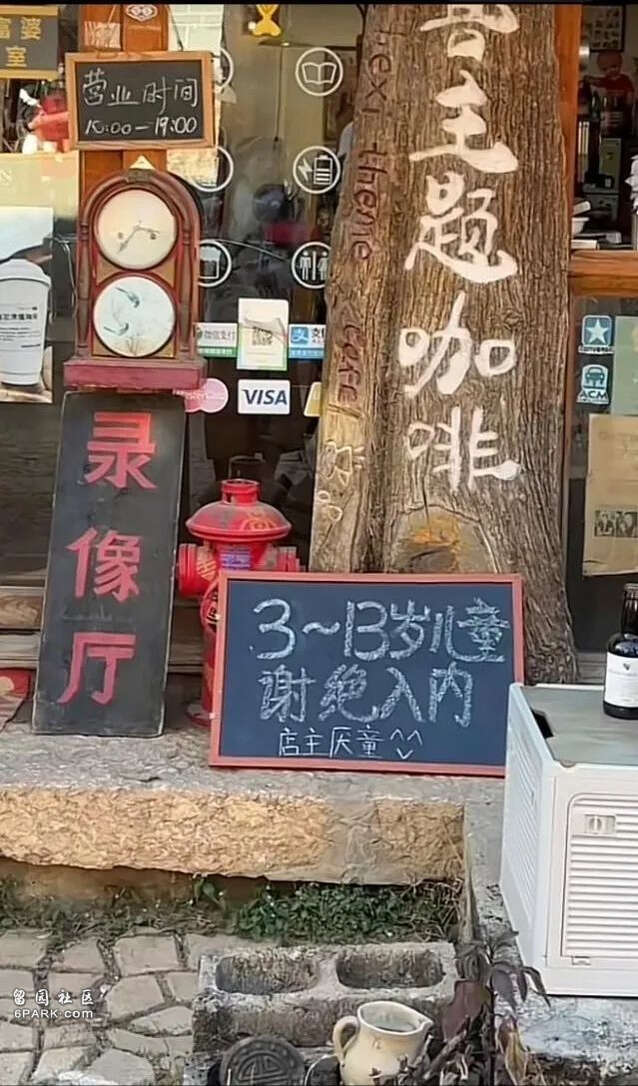

而這種標識,似乎已經不只是韓國限定。

今年不少遊客出門旅遊時發現,在雲南、青島等地也出現了禁止兒童進入的標識。有些酒店的家庭套房,注意事項中卻強調「該房型不可攜帶兒童入住」。

儘管不少人質疑這種「禁止兒童區」是一種新型歧視,但絲毫不影響大家對這種行為的支持。

根據智庫濟州研究院的估計,韓國大約有500個禁止兒童區域,民意調查公司韓泰研究去年的一項調查顯示,73%的受訪者支持企業設立「無孩童區」,投出反對票的僅有18%。

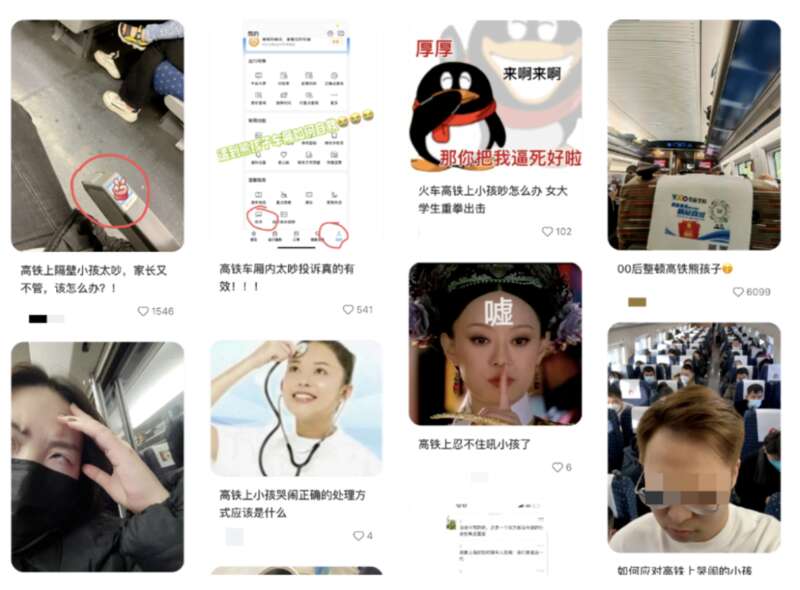

在中文社交平台上,關於熊孩子的吐槽越積越多,呼籲設置兒童專屬車廂、專屬影廳、專屬餐廳等的呼聲也越來越高,設立「無兒童區」的聲量也越來越大。

上個月才剛在愉快的氛圍里慶祝了兒童節,這個月「厭童」卻突然擠上熱搜。

這樣有些魔幻的現實,實在讓人五味雜陳。

也讓人忍不住想問:

有些人越來越討厭小孩,到底為什麼?

韓國春川的一家咖啡館裡掛著一塊牌子,上面寫著「二樓為兒童禁區」

世上熊孩子,怎麼就那麼多?

中國年輕人,苦熊孩子久矣,尤其是在公共運輸面前。

畢竟每個年輕人在踏上高鐵之前,都會將車程時間精準細分:

20分鐘讀書,40分鐘刷短視頻,30分鐘閉目養神。如果能擁有一個聊得來的陌生同桌,更是一場人生奇妙相遇。

而這一切chill的幻想,都會在一個「哭鬧的孩子」面前徹底破碎。

在中國的高鐵上,10個孩子有11個是熊孩子

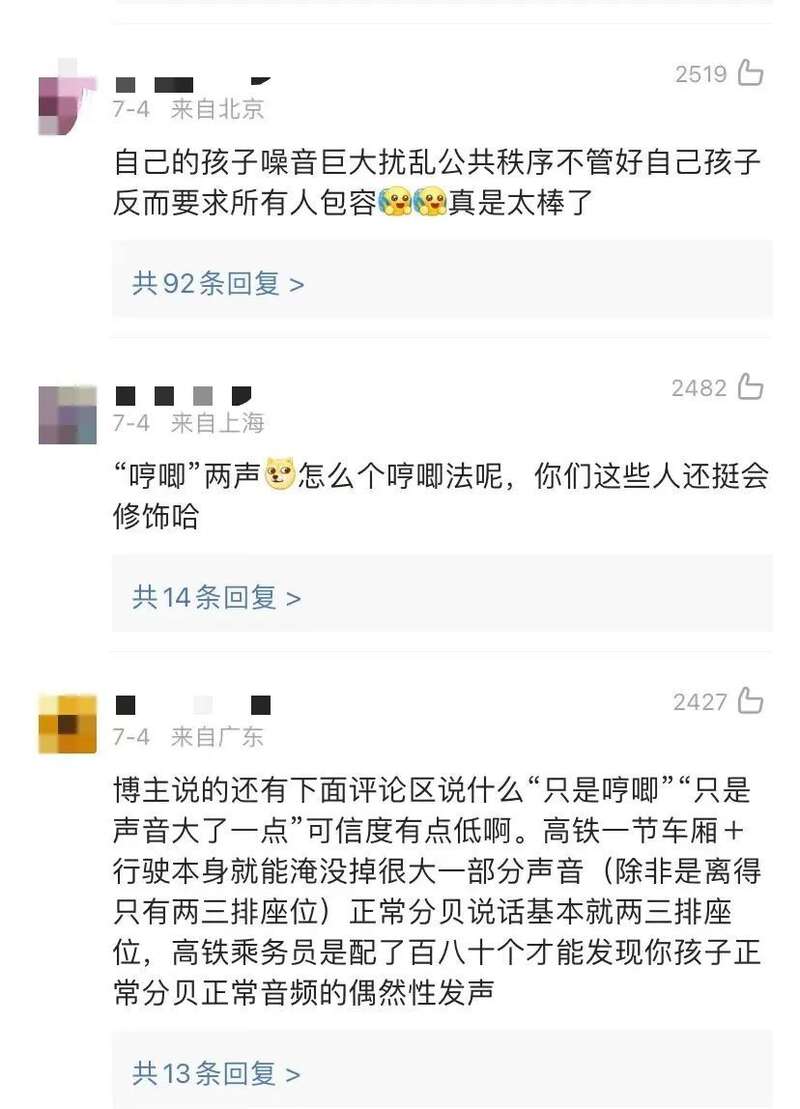

熊孩子到底有多討厭,年輕人可以一天輸出成百上千條。這些內容對熊孩子的描述大體相似:不停哭鬧,車廂里跑來跑去,父母完全不管不顧。

這種情景如同指甲撓黑板的聲音一樣,讓每個成年人為之發狂,網友們對熊孩子的整治辦法,則讓人有種讀爽文的暢快感。

〓整治熊孩子的100種方法

隨著大家對熊孩子厭惡情緒的增長,也有越來越多的新聞開始報導熊孩子事件。

「熊孩子大鬧公共運輸,熊家長不道歉反而出口謾罵護犢子」幾乎成了一種惹人憤怒的穩定新聞類型。

這樣的新聞出現頻率之高,卻越來越像流量密碼,畢竟孩子乖巧不是新聞,孩子哭鬧則可以迎合許多人對小孩的厭惡情緒和刻板印象。

這類新聞底下,鼓吹對「熊孩子」使用暴力,「家長不教育,我來教育」的威脅話語也時常出現。

與此同時,當你試圖搜索「什麼樣的孩子不是熊孩子「時,卻幾乎找不到答案。

有網友這樣描述對小朋友的期待:「喜歡聰明、可愛、聽話的小孩,但是不喜歡熊孩子。」

聰明、可愛、聽話這三個詞,就像小時候爸媽對我們的要求一樣虛無又難實現,但卻變成了一種對孩童的普遍要求。

與之對應的,是「熊孩子」的輻射範圍越來越廣了。

為什麼生了孩子,就像有罪一樣?

「熊孩子」一詞的使用泛濫化最直觀的影響,就是讓一個兒童正常表達情緒的聲音,都變成了「吵鬧」。

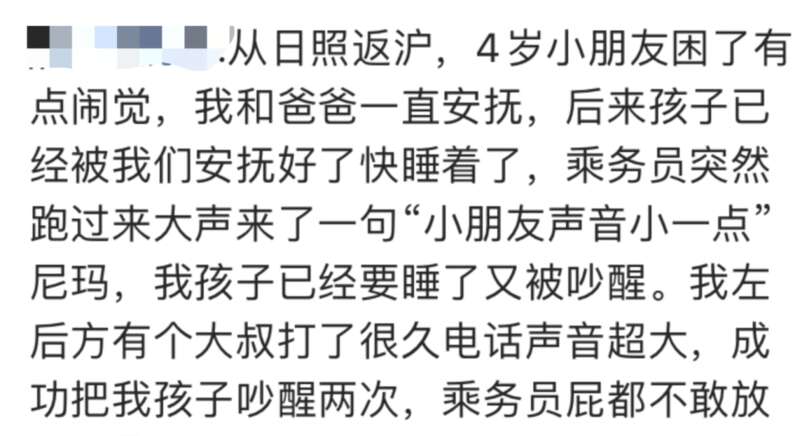

博主@蘇小懶在微博上分享了一位網友帶孩子出行的經歷:

「兒子剛哼唧了兩聲,路過的乘務員便要求他們把孩子帶到車廂連接處哄,『會打擾別人休息。』」

高鐵廣播裡也時常強調,帶哭鬧幼童到車廂連接處哄。

這一分享引起很多家長共鳴,認為現在的環境對帶幼童出行的家長實在是過於苛刻。

五大三粗的大漢在高鐵上高聲打電話無人過問,鬧覺的小孩卻被反覆提醒。

而另一邊,厭惡熊孩子的年輕人則並不能理解:小朋友不能安靜,難道家長不應該負主要責任嗎?為什麼不立刻安撫小孩,讓ta停止哭鬧?

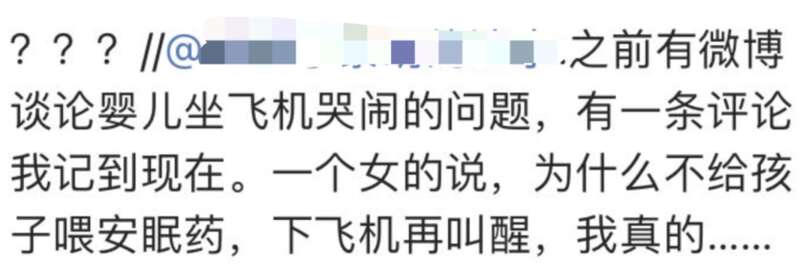

甚至有人會提議:給孩子餵點安眠藥,下了飛機再叫醒……

世界已被一分為二。

有孩子的人和沒孩子的人之間,仿佛出現了一道天塹,兩撥人不同觀點互不理解,在各自的立場上水火不容。

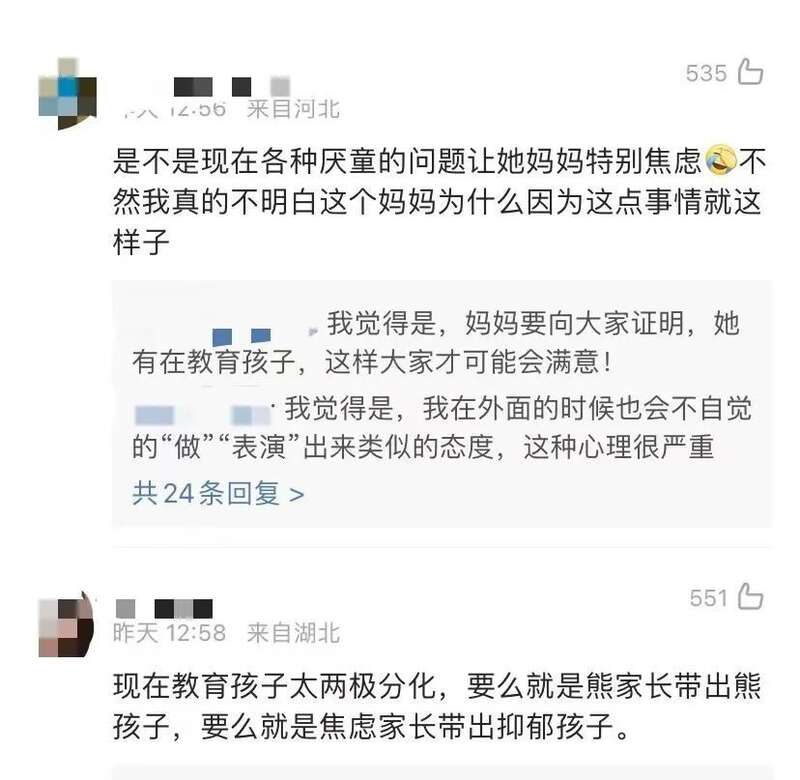

事實卻是,真正的熊孩子家長不會在乎這些聲音,這種「厭童」的氛圍卻給普通孩子家長,尤其是媽媽造成了極大的心理壓力。

我的同事張美麗,在最近兩年裡完成了結婚、生子,從一個自由自在的年輕人變成了2歲孩子的媽媽。

曾經的她也曾因公共場合的小孩哭鬧聲皺眉頭,如今卻理解了很多孩子的狀態:

「一個22歲的畢業生都未必能理解你對他的工作要求並高效執行,一個2歲的小孩子又怎麼可能做到呢?」

話雖如此,她每次乘坐高鐵、飛機等公共運輸時,都感到精神壓力巨大。

她一方面知道讓2歲的小朋友像個成年人一樣安靜、懂事是種苛責,另一方面也怕自己沒管住小孩打擾到別人,如果引發了矛盾會讓她崩潰。

「之前有家長為了避免遭受飛機上其他乘客的指責和白眼,專門準備了禮物、耳塞等東西送給鄰座的乘客。

我看到這個新聞的時候,也覺得她們很貼心,卻又覺得壓力山大,我必須妥帖到這種程度才能算合格嗎?」

「怎麼我生了孩子就像是有罪一樣?」

和張美麗一樣,每次帶孩子出行都感到異常緊張的家長,生活中、網際網路上不計其數。

為了避免成為大眾討厭的熊家長,避免自己的孩子成為大家討厭的對象,有些媽媽會加錢乘坐商務艙,希望更寬闊的環境能讓孩子舒服些,安穩些。

但顯然並不是每一位家長都有足夠的經濟實力,有些家長別無他法,只能對孩子要求一高再高。

可是兩三歲的小孩,大腦發育尚未完全,情緒控制更無從談起,真的能如同大家設想的那樣,身上裝了一個哭鬧按鈕,說關就能關上嗎?

厭童的年輕人,與寸步難行的父母

當有孩子的人和沒孩子的人在網際網路上吵得不可開交的時候,有人提出了這樣的建議:

火車上設立兒童車廂,支持咖啡館、餐廳劃出「無兒童區」。豈不皆大歡喜?

然而,將兒童與成人社會隔離開來,看似是一種兩全其美之策,但並不利於兒童的健康成長。

正是在和社會的互動中,幼兒才能逐漸內化社會規則,了解到應該如何與外界共處,哪些事可以做、哪些事不可以。

而兩邊和解的發生場景僅限於:年輕人真的去生一個孩子。

很多人都分享過類似的經驗:在自己還未婚育時,對於公共場所的「熊孩子」避之不及,在有了自己的寶寶之後,再看到那些對哭鬧的孩子束手無策的父母,平添了幾分同情與理解。

親身經歷過的人會明白,那些哄不好孩子的家長,未必就是「熊家長」——尤其是那些1~3歲的孩子的父母。

這個階段是所謂的「terrible two」(可怕的兩歲),小朋友已經開始有一定的自我意識,但又無法準確表達自我,頻繁地發脾氣、哭鬧,是他們常用的一種溝通方式。

「你讓我往東,我偏要往西」簡直是他們的人生信條,即使是最有責任心的父母,有時也會被折磨得筋疲力盡。

除非他們是傳說中的「天使寶寶」,否則要求這麼大的孩子在公共場合不哭不鬧,實在難如登天。

爭吵是從社會共識的消失開始的。

老一輩人會把「他還是個孩子」掛在嘴邊,說明包容幼童,在過去是某種共識與政治正確。

但在今天的輿論場上,這一點顯然已經被動搖了。

過去幾十年,父母+獨生子女的三人核心家庭逐漸取代傳統大家庭,一代人是在沒有兄弟姐妹的環境下成長起來的,在他們的生活經驗中,並不包含「如何與一名學齡前兒童相處」,因為他們就是家裡唯一的孩子。

而這一代人長大,又迎來了低生育率的時代。

近幾年,我國的總和生育率已經跌到1.1的水平,隔壁韓國更是只有0.78。低生育率的結果之一,就是參加育兒的人口比例越來越低。

這種趨勢的結果已經顯現:社會對學齡前兒童的容忍程度正在日漸降低。

低生育率導致了厭童情緒的滋長,而厭童的氛圍一旦加強,又有進一步壓制生育意願的危險。

從「無兒童區」到「無老人區」,我們還要走多遠?

帶孩子的父母往往會發現,他們需要為自己的孩子出現在公共場所感到不安、抱歉,言外之意就是,他們的小孩本不應該出現在這裡。

但公眾場合之所以被稱為公眾場合,就是因為對所有人平等地開放。

然而,弱勢和少數群體的需求,很容易被強勢群體擠占。

「無兒童區」的先行者韓國,目前的版本已經進化到了排斥老人。

在首爾街頭,已經有咖啡店掛出了「謝絕60歲以上老人進入」的啟事。媒體採訪附近的居民,很多人表示支持,原因是老年人總是在店裡聒噪、大聲說話。

在這則告示上同時標明該店允許導盲犬進入,這下真的變成「狗可進,老年人不能進」了。

兒童和老人被厭惡的原因往往很相似:無節制地聒噪、影響他人。但不會有任何人會因為店裡的成年顧客噪音太大,禁止所有成年顧客進入。

同樣的,不會有成年人因為在火車上外放短視頻或者在火鍋店裡吸菸而被劃定為「特殊人群」。

——大家都清楚,那是個別沒有素質的個人行為。

但是一個兒童,就會被無視年齡和個體差異,無差別地成為重點關照的對象、社交網絡上的流量密碼。

但是兩歲的孩子哭鬧,和八歲的孩子調皮,真的能同日而語嗎?

健全的成年人,是社會上的強勢群體,並不意味著我們有獨占公共設施的權利。

公共設施的含義,就是它應該服務於所有人。

厭惡兒童的情緒,並不是由某一個社會獨創。

2014年的一份調查報告顯示,東京超過七成的市區町村收到過關於孩童噪音的投訴。不少社區搞起了「反對保育園」運動,抗議政府在自己的周圍修保育園、幼兒園和托兒所,原因也只有一個——小孩子太吵了。

遠在歐洲大陸的德國,也常收到兒童噪音的投訴,導致德國政府不得不出台一項議案,以法律的形式保護6歲以下兒童製造噪音的權利。

但正如韓國國家兒童權利中心主任所言:

「與孩子或老人在一起可能會感到不舒服,但每個人曾經是孩子,並且在他們生命中的某個時刻將成為老年人。如果一個人能夠理解他或她也可能受到歧視,他們在與他人打交道時自然會表現得很謹慎。」

誰不是從調皮的小孩一步一步成長為大人的?

誰又不會從青壯年慢慢變為老年人呢?

今日嫌棄他人的聲量,也許會像一顆時空子彈,終有一日會正中自己的眉心。

況且,在總和生育率僅為1.1的情況下,還是珍惜每一個願意生孩子的父母。

畢竟,以後你的養老金還要靠這些孩子來交呢。