看了幾集王家衛的電視劇《繁花》,棄了。

故弄玄虛、全員裝逼,就是個很粗糙的商戰,搞得跟諜戰似的。

拋開原著誰都拍不了的一些內容,唯一可以展現思想內涵的陶陶對愛情和自由的追求,

與全劇輕喜劇的風格一樣,成了被嘲笑和諷刺的對象,最終屈服於正統和權力的桎梏,

與大結局一起,構成了一幅讓人難以下咽、又不得不咽下的、具有黑色幽默氣質的社會現實圖卷。與當年張藝謀的《英雄》同屬一類作品——帶有某種毒性的娛樂性大片。

電視劇里的寶總,也實在有些油膩,像個滬版靳東。

爺叔和他之間還有點變態,像在搞養成系,

還有,還有,為何很多男演員一演霸總,就總喜歡很有把握地歪嘴一笑?

跟原著比,不能說是一模一樣,只能說是毫不相關。

去年的劇集除了《繁花》給魔改成《繁花似錦》之外,

還有一個魔改劇是把路遙的小說《人生》改成電視劇《人生之路》。

路遙的中篇小說《人生》是八十年代最了不起的文學傑作之一,

寫76年之後到市場經濟形成之前,城鄉二元制對農村人的禁錮與戕害,

年輕人拼命掙扎也無法逃脫被命運碾壓的人生大悲劇。

可是這個劇給改成了高加林劉巧珍黃亞萍等一批有志青年,

在改革開放的浪潮中艱苦奮鬥、勇立潮頭、逆天改命的正能量青春勵志偶像劇。

和王家衛改編繁花差不多的路子,反向魔改。

我不太理解時代的情緒到底是什麼,但是從人生和繁花被改成人生之路繁花似錦,

從儒林外史范進中舉的諷刺悲涼世情人生,

到羨慕范老爺是人生贏家勵志典範,大概知道這個時代需要什麼:

說的不客氣點,無非就是扯蛋的事情很專業,專業的事情很扯蛋。

無非就是屎上雕花,屁里尋香。

被電視劇給噁心的,我又去看了遍小說,洗洗眼睛。

《繁花》開始:

…兩個人從假三層爬上屋頂,瓦片溫熱,眼裡是半個盧灣區,前面香山路,東面復興公園,東面偏北,看見祖父獨幢洋房一角,西面後方,皋蘭路尼古拉東正教堂…

打開地圖,可以發現這裡目前是上海最高級地段,一幢幢老洋房,有錢也不可得。

此地就是老上海、法租界,梁朝偉在重慶公寓和湯唯周旋,觀光客流連於此。

孫中山故居在這兒,當張春橋在上海呼風喚雨時,門牌號碼也是在香山路上。

回到從前,這裡是政商名流居住之所,上只角,老城廂。

阿寶爺爺是大資本家,以前也住這兒,思南路大洋房,

公私合營下,雖失去公司控制權,但股利和租金仍享用不盡。

但阿寶爸爸卻是革命者,他認為出身資產階級還搞革命,才是真正進步青年。

阿寶爸爸毅然與爺爺決裂,先於上海活動,後去蘇北根據地受訓,

回滬後在日本統治下的上海搞情報,做地下黨,蹲日本人監牢。

幾經浮沉,上海解放後,待分配革命成果,卻被審查關押,

兩年後釋放,剝奪一切待遇,安排至雜貨公司做會計。

沒過幾年,阿寶爺爺被打成資本階級反動派,抄家。

革命小將們不手軟,自居革命者的兒子,被迫劃清界限,毫無維護能力。

金宇澄寫抄家如身歷其境,筆下抄的乾乾淨淨,一絲不掛,一抄再抄還能再一抄,

看到這不禁想起紅樓夢里的抄家場面。

紅學家說,曹雪芹之所以把大觀園被抄寫得如此清晰,

是因為他小時候就目睹曹家被雍正抄家的場面。

那金宇澄呢?他怎麼那麼熟抄家?

原因無他,他也經歷過抄家,阿寶的身世就約等於金宇澄的。

在下鄉後,金宇澄因病回滬,分配到鐘錶廠做工人,從此十分了解工人心思。

在《繁花》裡,還有一段主角在里弄鐘錶廠作鉗工的橋段,十分細緻,原先也來自於作者的經歷。

抄家之後,書中主角阿寶全家被分配到滬西,蘇州河北岸,曹楊工人新村,

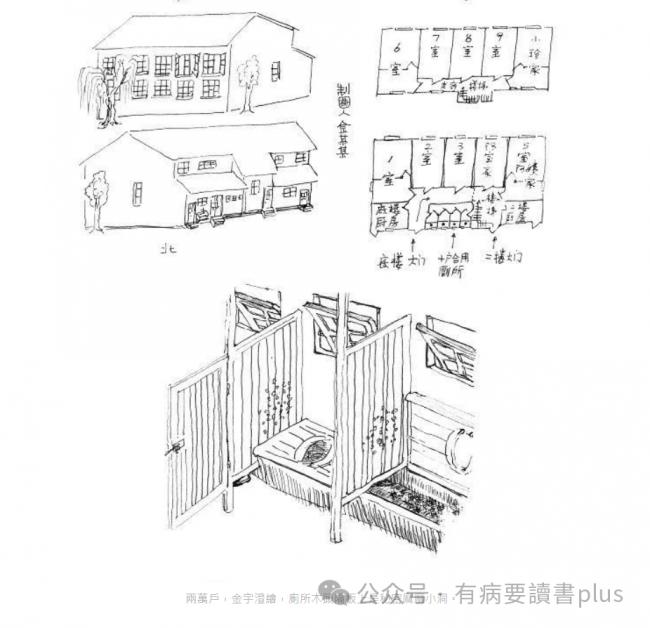

房型人稱「兩萬戶」,蘇聯專家設計,每個門牌十戶人家,五上五下,五戶合用一個灶間,兩個馬桶座位,從早到晚,樓上樓下,人聲不斷。

馬桶間臭得要死,米田共,堆成山,竹絲掃帚也推不動,膩心。

從此,阿寶從少爺被打成黑五類,經常來往於蘇州河北岸工人新村和河南岸曹家渡。

另一主角滬生,空軍子弟,根正苗紅,文革一來,穿條軍褲,在街上和革命小將一夥,威風凜凜。

路上有女子舉止風騷,下半身穿著太緊,穿包屁股褲子,革命小將們隨即拿把大剪刀恣拉一聲剪下褲腳,隨即延縫線而上,整件褲子硬生生絞下。

也免不了藉革命名義報私仇的,滬生陪一革命小將去抄「香港小姐」家。

小姐去香港混過一陣,打兩針隆乳,才叫做香港小姐,回到上海,在「大世界工作,搞摸摸茶」。

眾人闖進小姐家,一陣亂鑿亂搶,香港小姐披頭散髮,脖子上掛一牌子:黃金榮姘頭,下做女流氓董丹桂。

而後,革命小將們被師傅請去單位食堂吃飯:

滬生說,方塊豆腐干,厲害的。

同學放下筷子說,其實,我已經悶了好幾年了,最受不了有人罵我窮癟三,

我不禁要問了,人人是平等的,這隻死女人,過去罵我,也就算了,

到現在還敢罵我,我不摜這隻凳子,還算男人嗎?

上山下鄉一搞,滬生女友到吉林插隊,就與當地男子結婚,從此兩人難以見面;

文藝女青年姝華到了吉林後,給滬生寫信說:

南市區一位女學生在去吉林上火車時,不慎跌進車廂與月台的夾縫裡,

我當時就在這節車上,眼看她一條大腿軋斷。火車緊急剎車。

腿皮完全翻開,像剝開的豬皮背面,白色的顆粒高低不平,看不到血跡。

女生一直大叫媽媽。立刻被救護車送走了。火車重新啟動。

昨天我聽說,她已經痊癒,變成一個獨腳女人,無法下鄉,

恢復了上海的戶口,在南市一家煤球店裡記帳。

我幾個女同學很羨慕,她可以留在上海上班了。

這事叫人難忘。

阿寶因為家庭成分不好,小情侶被女友爸爸硬生生拆散;

七十年代末,蘭蘭拋棄了滬生,到處托人介紹說媒,想嫁到香港,那香港對象也不過一加油站工人。

《繁花》裡六十年代和九十年代交錯來回書寫,這常常帶來一種恍惚,

就像三十年後,阿寶從黑五類變成了貿易公司的寶總,

卻始終單身,那些纏繞身邊的女子,不是發瘋,就是出家。

在改革開放的年代裡,有許多女子追求財富勝於愛情,肉體不過是坑殺有錢人的工具,

在常熟的一幕,眾人在大院樓下聽評彈響檔,汪小姐卻假裝醉酒,在樓上與徐總搞些男女之事,在書中後段,再用腹中小孩坑殺徐總。

沒自由的年代,看見純真的愛情,改革開放後,愛情反變成帳本數字。

一個是回不去的過去,一個是「不應該的年代」。

時間跳躍帶來一陣暈眩,回憶過去總帶有羞赧之感,兩相對照下,如大觀園般蒼涼。

但小說偏偏是在兩者之間切換穿梭,好像故意將對峙的雙方摻和在一起。

很多時候,我讀小說的感覺開始錯亂,吃不准一腳踏進的是過去還是現在。

當這些六十年代的年輕人被命運的力量打散,被拋向黑暗孤寂的四面八方,

似乎再也沒有一絲希望的時候,另一側的新時代卻傳來了鶯歌燕舞的喧鬧。

在這一來一去之中,沉沒的過去,褪去了悲劇感,

而輕浮的現在,倒是被提前懷舊了。