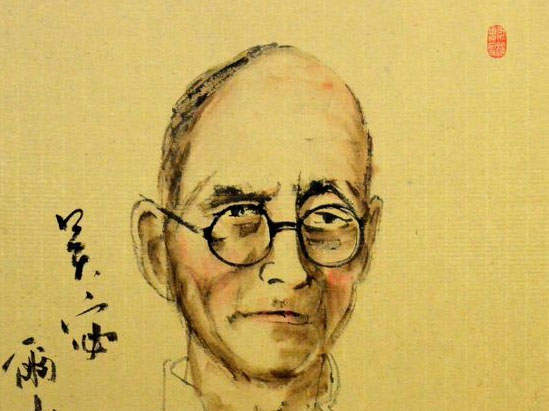

吳宓先生是中國現代學術史上的一位通人。他一生好學不倦,淹貫中西。南開大學王敦書先生(曾任中國世界古代史研究會會長)曾在南開圖書館找到一本介紹德國學者斯賓格勒學說的英文書《文明還是諸文明》,原是吳宓的藏書,書中有幾處吳先生的批註。王先生讀了後「深深佩服吳宓學貫中西、精通文史的淵博學識和敏銳眼光」(王敦書:《貽書堂文集》,中華書局,2003年,687頁)。可見吳先生的片言隻語都值得我輩珍視。

吳宓晚年任教於西南師範學院,卜居重慶山城,生活並不順遂,尤其是在「文革」期間,臏足(批鬥時被推倒,導致腿骨骨折)盲目(患白內障),備受折磨。他在西南師範學院任教時曾擔任過世界古代史的教席,恰與筆者目前所授課程相同。他在教授這門課時曾遭逢頗多周折,既讓人慨嘆,也發人深思,亦可由此尋覓時代留下的曲折印跡。吳先生生前有寫日記的習慣,本文所引的材料皆來自《吳宓日記續編》(北京三聯,2006)。

改行教世界古代史

吳宓先生去位於重慶北碚的西師任教,本是出於偶然。1949年4月,他入川準備去成都的四川大學,因戰火瀰漫被阻於重慶,先後在私立勉仁文學院和相輝學院任教。這些學校有的後來輾轉併入了西南師範學院,吳先生也就隨之成為西師教師隊伍的一員。頭兩年,吳宓在外文系教他熟悉的「英國文學史」、「世界文學史」等課程。不久隨著「全盤蘇化」,他也學起了俄文,後來外文系停掉英文專業,改為俄文系,學生全部學俄文,不再需要人教「英國文學史」了。1953年2月,吳宓遂改行去歷史系教「世界古代史」。

剛開始他教書還算順利,課餘時間就讀一些參考書,如伯里(Bury)的希臘史等等。歷史系的系主任孫培良對他也比較尊重,外出時還請他代理了一段時間的系主任。當上代系主任後,上午要去系裡辦公,處理一些瑣碎事務。在6月30日政治學習時,吳宓發言,要求教師注意兩點:一是要認識到學術的整體性;二是對學生要強調「教亦多術矣」,也就是教授方法有多種,不能讓學生因喜愛甲老師的A方法,而討厭乙老師的B方法。他似乎對後來的遭遇有點預感,擔心以後的教學能否受歡迎。

老教授遇上了新問題

代理主任是暫時的,吳宓的正式職務是世界古代中世紀史教學小組主任,每周要上幾節歷史系本科的「世界古代史」,而專科的「世界古代史」課程則由副教授陳濟滄上。教學小組要組織活動,1953年11月24日,大家聽了陳濟滄的課,27日的例會上,助教孫甫儒稱陳濟滄課上對亞歷山大的評價有錯誤,因為「(一)一切皆環境與習染造成,無所謂個人、英雄、天才、志向。(二)凡帝王皆兇惡之徒,只知用暴力詐術,無所謂理想和善意」。雖然矛頭不是指向自己,吳宓還是感受到了年輕一輩的批判鋒芒,於是退而表示願意把自己知道的書籍材料提供給孫甫儒,由他來教「世界古代史」,這樣或可兩全其美。

1955年4月16日的教學小組期中檢查會上,孫甫儒再次發難,這次主要矛頭指向了吳宓。「大致以滄(編者註:陳濟滄)、宓未能每一段甚至每一句講話,每一個名詞,深思密造,用馬列主義之立場觀點,表現出階級鬥爭之感情、精神。尤如宓講希臘奴隸暴動一章,不細述其事實,只講課本中之若干篇頁,命學生自讀。而教師不活潑表演,藉此激發學生對奴隸之同情與對奴隸主之仇恨,可謂大失之矣。」吳宓面對指責,承認自己「學識材料豐實而政治思想淺薄」,所以「為國家計,為學校計,為本系學生計,最好教師各用所長而許其藏拙,合眾美以成一全才」。「今後『世界古代史』可由宓供給史籍真確材料,而由君運用、體會、醞釀、編造,而向學生講出」。兩天後,系裡在期中教學檢查總結報告中又提到了吳宓教學的缺點:階級鬥爭觀點立場不明,對階級仇恨感情表現不足,如講希臘奴隸制度,備列奴隸的數目和價格等,而未申說奴隸主剝削的殘酷與奴隸反抗、起義的詳情;以蘇聯學者的觀點與資產階級學者的觀點平列對舉,不明是非;詳列教材,搜羅豐富,而不知意義何在。這些缺點如不急圖改正,將發展為反動思想與客觀主義。吳宓趕緊說明,在課堂上他已講過馬列對希臘奴隸制的評論,至於奴隸的數目和價格只是補充材料,並非著重強調。

老學究遇到了新問題。吳宓在政治正確性上總是跟不上趟。幾天後他找到系主任,建議下學期的「世界古代史」由孫甫儒上,他專門從事研究,或改授別的課程。系主任不同意,說是年輕助教都急著要開課,請吳宓不必介意。

面對批評,不能不做改進

請辭不成,只能勉力把課上下去。他在上課時有時也會突發奇想,迸發出智慧的火花。在教希臘史時,他忽然想到柏拉圖在寫作《對話》時,已是希臘面臨衰亡之世,「描敘蘇格拉底之儀容風度與其學理詞辯者,亦已在其師為雅典民主政府誣罔刑誅之後,自身漂流外國,逋逃奔竄之餘。其所描述蘇格拉底與友生春遊夜宴,從容談論之樂,豈非『此曲只應天上有』之理想境界耶?此與《儒林外史》之『泰伯祠名賢主祭』,固是同一筆法、同一意境者。至於柏拉圖《語錄》之內容,其精思至理,必待世已極衰大亂,人已身歷浩劫、窮愁危苦之際,方能讀之得益,方能深徹了解,方知其所言既高尚又切實,而讀之不忍釋手也。」(1955年4月30日日記)這一溝通中西的思緒感悟,他大概是不敢在課堂上講的。

面對批評,吳宓不能不做改進。在5月9日的課上,他「教學生以撮取書中要點以作筆記之法。又續引馬、恩、列之言二三條,口授學生筆錄」。當天就有課代表來,稱班上同學對老師最近的教法非常滿意。系主任孫培良私下對吳宓也給予忠告,認為他要想鬥勝孫甫儒輩而使學生信服,只有多引馬列主義的語錄。(5月22日日記)

系主任傳授秘訣

暑假期間,吳宓知道下學期又要繼續上「世界古代史」,不知道孫甫儒又會給他找什麼麻煩,惴惴不安地去找系主任訴苦。孫培良覺得老先生真是太不通世故,只好坦誠地向他交底:事實上現在政府、學校、學生所要求的,正是像孫甫儒這樣「僅讀過二三漢譯之蘇聯課本及參考書,但合乎馬列主義之觀點立場,便是好教師。而非博學通識,精讀史籍原著以及通悉古今西洋文字語言之人。即王靜安、梁任公、陳寅恪諸先生,在今亦必不見重。公應明知此情形。為公計,只有努力學習馬列主義。精通之後,出馬列主義以與孫甫儒等相周旋,庶可以其人之道還治其人而求勝之,此外無他途」。「且不止一孫甫儒,歷史系、西南師範學院乃至全中國之教師與助教皆孫甫儒也,公安得而逃之?」吳宓聽了這番話,心裡涼了半截,「心益傷矣」。(8月9日日記)

不久,配合吳宓上「世界古代史」的助教又增加了新近從東北師範大學畢業的王興運。在8月29日的教研組會議上,決定下學期的「世界古代史」由孫甫儒、王興運、陳濟滄三人分上,吳宓則轉而承擔「世界中世紀史」的輔導。之所以要「舍熟就生,避易取難,用心惟在脫去甫(編者註:孫甫儒)之攻詆與侵逼」。這一變動由系主任提出,當然也正中吳先生下懷。但高興了沒兩天,孫主任又帶來了壞消息:學校不同意,姚大非副院長決定「世界古代史」上學期仍由吳宓講授,集體備課,討論教材,共任輔導,下學期則於四人中選一人講授。據說目的是要壓壓年輕助教的氣焰。聞得消息,吳宓頓時感到「不得脫羈絆,職任繁重,講授不能自由活潑」,日月與人爭論,實在困苦。知道他難處的孫主任還是向他傳授上課的秘訣:「初開講時,決不可為題外之言。每句皆取自蘇聯譯籍,更須多引證馬、恩、列、斯經典著作之語句,並指明某章某節出處,則學生咸驚服,過數星期後,一切悉不費力矣。又用字造句,須迎合現今學生之習慣及標準。如『王』則毋寧稱曰『軍事領袖』不嫌其長,造句亦勿避歐化之冗長繁複。」(9月2日日記)

上課成了背誦助教寫的講稿

9月10日集體備課,吳宓讀了一通講稿,「諸君加以批判」。新來的王興運發言積極,主要是說吳先生「初讀馬、恩、列、斯歷史唯物主義之書,粗明大義,又欲言簡而義明,故講來不能詞句妥帖且有疵謬。而諸君(編者註:指孫甫儒、王興運等人)不但熟讀各書,且曾備覽最近譯出雜誌中蘇聯學者之爭辯與論定,實在宓上」。最後決定第一節課由吳宓用王興運的講稿,總釋歷史唯物主義,第二節課可由吳照自己的講稿講原始社會。幾天後,課上完,據孫甫儒了解,學生反映教學效果不佳。吳宓講得太快,引證馬、恩、列、斯之處太多,理論不易理解。吳宓動輒得咎,很不高興,他在日記里回擊道:上課成了「背誦」助教寫的講稿,怎能發揮教師的特長?(9月16日日記)

備課的方式也奇。9月25日晚,先是王興運來,審閱吳宓的講稿,有所改正,再加入王講稿中的兩段。不一會,孫甫儒又來,吳再複述一遍講課內容,又要改動、增加。孫主任稱這種備課為「車輪戰」。吳宓深以這樣的上課方式為苦,第二天就向院方要求免去「世界古代史」大班主講職務,轉為輔導,甚至調走或退休也無妨。就在這天上課之後,兩位助教提出吳先生「講釋『古典的』一字字義有誤,蓋『古典的』非Classical一字之對譯,乃Antique或Ancient之對譯」。這一詞義探討與理論無關,吳宓還多少有些了解,就辯解道:俄文「古代」一詞固可作「希臘、羅馬」解,而中文「古典的」一詞則必為Classical之對譯無疑。幾天後院方的決定傳來,不許他辭退,仍請他勉力擔任主講,課務由他主持決定,並將此意告知兩位助教。兩輩人之間的爭執,暫時有所緩和。

在助教與學生的夾擊之下

到期中教學檢查時,王興運又對吳宓的教學提出了尖銳批評:1.是否以歷史唯物主義及階級觀點講授?2.是否流露出資產階級觀點?3.是否擁護科學真理?4.對舊歷史之批評如何?……吳宓則「誠懇」接受,表示自己馬列主義所學有限,愧未能自見其缺陷,仍望諸同志多賜提出。(11月21日日記)

第二天,系主任又帶來了學生對他上課所提的意見:無系統,重點不突出;羅列事實,而不加分析;無次序;還有上課只是照講稿讀。吳宓看後,感到悲憤莫名,頓時覺得「如上下兩磨石夾碾我肉身,厄於二者之間,無所逃命」。想不上課院長不許;主張講課內容要精簡,兩位助教又不許,「以『提高教學質量』為詞,必求詳盡」。結果「以宓當此職任,心所不願為,力又不能為,不亦苦哉!」

11月24日的教研組主任會議上,吳宓表達了他的憤慨:「以宓本學期授課之內容及方法,不能自主,為甫、興等所挾持,惟命是從,如大車之轅騾為三梢騾(編者註:在駕轅牲口前或兩側拉車的騾子。駕轅者稱轅騾)強曳以亂馳,結果雖雲咎由應得,亦未免代人受過。」在當天的日記中,他還另有感慨:「竊觀連日史系各教研組期中檢查情形,似當局有意鼓勵彼年少而思想前進者來攻擊我輩年老而博學篤舊之教授,恐又將促成一次代謝與淘汰也。」

25日晚接著開教學檢查會。王興運依照事先寫好的稿子做了長篇發言,詳盡批評吳宓講課的缺點。具體內容有九條,每條各舉一例或數例,「詳為磨勘而加以斥責,如法官之斷獄,類嚴師之訓蒙」,也就是說其態度猶如嚴師教訓不長進的蒙童。剛開始,「宓聽至不能忍處,曾以激切感憤之辭還報興,或予以簡短之批駁。」後來他忽然想起《大唐西域記》中的一句話:「群迷之中,無辯正論」,遂轉而「默然聆興暢說,近一小時」。

到學期快結束時,四個教師分頭準備「世界古代史」的口試題和標準答案。因是口試,150個學生考試花了好幾天時間。1956年1月24日,有20名學生參加考試。最後為給某個學生的分數發生爭執。吳宓說:我是主試人,總是讓你們,這次你們就讓讓我吧。於是大家同意按吳宓的評判給學生「良」。吳先生總算做了回「主」。

暫得安寧

在新的學期,經過吳宓再三要求,院方終於同意由孫甫儒主講「世界古代史」,他則當輔導,為主講提供參考資料。2月19日,吳先生畫了羅馬城簡圖,又寫了「羅馬城發展簡史」,供孫參考。不用站在講台上面對學生,吳宓仿佛卸掉了千鈞重擔。「幸得本期不主講『世界古代史』,樂得休息遊樂,自求曠達。」(1956年2月24日日記)

不過這樣的舒閒日子沒過多久,吳宓就被調到西師中文系任教,等著他的是另外一些讓他心緒依然不得安寧的事。