*本文為「三聯生活周刊」原創內容

與開魯縣事件一樣,科左中旗的花生禁令,也是一起有關糧食安全、生態保護與現實利益的衝突矛盾。在政府部門發布的「花生禁令」中,禁止種植的理由是:花生、西瓜等經濟作物易造成水土流失、風蝕沙化,不利於確保森林資源和生態環境安全。禁令的範圍不僅包含我國歷來對用途有嚴格管制的耕地,還包括林地——這是柴達木嘎查村民們用幾十年時間花費勞力改造而成的。在改造過程中,村民們形成的對林地的理解和使用方式,被「花生禁令」幾乎完全否認。這讓村民們感到憤怒,也感覺不安。

花生禁令

4月底,內蒙古通遼市科左中旗的希伯花鎮,天氣已經暖起來,正是一年中春播的好時候。種植戶張立奎卻在自己的田地邊無所事事。

準確地說,這片地是張立奎租的。他來自吉林松原,老家扶餘市有幾十年花生種植史,但土地有限。「一戶就幾十畝地,想包也不連片。」而內蒙古科左中旗土地面積廣,沙土地適合種花生,承包價格也更便宜,「耕地單價700~800元/畝,林地500~600元/畝,吉林老家的單價都在1000元/畝以上。」

租約早就簽好了,張立奎也早早就為春耕做了準備。他找親戚朋友借了十幾萬,又抵押了家鄉的土地。從吉林的農商行貸款20多萬元。2024年2月,承包款分批次付完,設備、種子、化肥也定了,他和妻子在過年後啟程趕往通遼,卻遲遲未能下地。

5月初正是內蒙古春耕的忙碌時節,農民們忙著在地里給新種的幼林澆水

就在2月底,科左中旗發布了一項政策:2024年全旗範圍內禁止種植花生、西瓜等經濟作物,涉及各類經營主體流轉的耕地,也包含了張立奎一家租賃的林地。消息一出,張立奎妻子氣得生了病,天天要去診所打吊瓶。張立奎還挺著,一方面他認為這是「大老爺們兒」的本分,另一方面,他還寄希望於租土地給他的當地農戶與政府的談判。按照自然規律,花生的播種最遲在「五一」假期後就得開始,持續到5月20日左右。但截止到5月初,命令仍沒鬆綁。

自今年2月以來,科左中旗希伯花鎮柴達木嘎查(村)的原村支書李七英也在為這個事情煩惱。4月底,他開車帶著本刊記者在連片的農地邊轉了一趟。隨處可見農地邊的楊樹上貼著禁止種植的告示,醒目的紅色粗體字昭告著通知的嚴肅性。一路上響起幾次電話,都是村民們在向他問詢。花生不讓種植後,外包土地的村民們都陷入一種糾紛——吉林租賃戶喊著退錢。「咱這邊地廣人稀,土地流轉承包本來就是一個大趨勢。我們村大概1/3的農民都把土地流轉出去了。」李七英說,而花生是近幾年最普遍也最有價值的經濟作物。按照當地人的說法,科爾沁這邊的土壤偏沙化,如果種傳統作物玉米,畝產不到1200斤。按去年玉米收購約1.1元/斤算,只能賣1300多元,「落兜里就800多塊錢」。但如果是種花生,畝產700斤左右,按收購單價超過3元/斤算,利潤能有1500元/畝。

李七英一邊開車一邊給我算帳:如果不讓種花生,耕地承包的單價要下滑300元/畝左右,林地更幾乎沒人會承包了,農民們每年要少600~700元/畝的收益。尤其今年的「花生禁令」下來得比較晚,很多村民租賃土地的合約早在過年前就已經簽訂了。「現在很多吉林客商追著村民要錢,但各家有各家的開銷,錢早花掉了,哪有錢退?」

廣袤的土地是內蒙古獨特的資源,也是張立奎等外地承包戶離鄉背井,拉著大型耕種設備,住進貨櫃板房,在這裡勞作的原因。農民們期望土地能產生財富,養活自己和家人。但作為土地更高層級的擁有者,政府對土地應該如何使用有著不同於個體家庭的邏輯。

2024年4月底的春耕時節,與科左中旗相鄰的開魯縣被曝出村鎮幹部阻礙承包農戶下田耕種、增加承包費的新聞。事件經媒體報導和官方通報後逐漸明晰:自上世紀90年代以來,當地為了治理荒漠改善生態,在政府主導下鼓勵農戶「包荒開荒」,一些在國土部門地類檔案中是林地、草地等性質的土地被農民們承包後一步步開墾為了耕地,後者在國土調查中被認定性質變更,因而有了政府要求增加承包費的說法。

與開魯縣事件一樣,科左中旗的花生禁令,也是一起有關糧食安全、生態保護與現實利益的衝突矛盾。在政府部門發布的「花生禁令」中,禁止種植的理由是:花生、西瓜等經濟作物易造成水土流失、風蝕沙化,不利於確保森林資源和生態環境安全。禁令的範圍不僅包含我國歷來對用途有嚴格管制的耕地,還包括林地——這是柴達木嘎查村民們用幾十年時間花費勞力改造而成的。在改造過程中,村民們形成的對林地的理解和使用方式,被「花生禁令」幾乎完全否認。這讓村民們感到憤怒,也感覺不安。

林地何來

希伯花鎮之名在蒙古語中意為「長滿牛蒡草的坨子」,意指這裡曾經是牛羊遍布的科爾沁草原。但到上世紀七八十年代,包括科左中旗在內的整個地區都面臨著嚴重的荒漠化問題。土地沙化後,當地人把那些起伏的坨子稱為坨召地、坨子地。他們是由沙土堆積而成的小型山丘,坡度高度都不大,但一坨接一坨地在大地延綿。「一到大風天的時候,大風一吹,你都能看到沙丘一坨坨地被吹得流動起來。」一名老農戶回憶。

1978年,國家啟動「三北防護林」工程。三北是西北、華北及東北的統稱,這個橫跨整個北方的防護林工程體系,集中涵蓋了風沙危害和水土流失嚴重的區域。「三北防護林工程」被譽為世界上「最大的植樹造林工程」,科爾沁沙地是造林重點。它橫跨三省區、涉及面積7760萬畝,科左中旗的希伯花鎮也是這沙地環繞的一部分。

要種樹,勞動力從哪裡來?北京林業大學教授朱清科多年來深度參與「三北防護林」工程,主要研究水土保持和林業生態工程。他告訴本刊,在「三北防護林」前十年起步階段,主要是靠發動農民群眾,「最早是生產隊,集體勞動記工分,從80年代包產到戶以後就是每一戶定種植的指標」。一些地方會把林地按照包產到戶的方式分配給農民,允諾他們一定的使用權。國家林業和草原局在「三北」工程30周年之際刊文指出,工程一期上馬不久,各地就結合農村家庭聯產承包責任制,大力推行了承包造林、「誰造誰有,允許繼承和轉讓」等政策,促進了造林生產責權利的結合,調動農民積極性。

柴達木嘎查村民們的林地也就是這麼來的。整個科左中旗的造林自1980年後大力推開,在柴達木嘎查,要造林的面積有2萬畝之多,相當於3萬個籃球場、半個香港。這麼大的工程,只有發動群眾之力。那時候還是一個青年的李七英記得,政府提供了種植的楊樹樹苗,按網狀格子規劃了種植面積,將造林任務均分給村民,家家戶戶都被發動起來。在此之前,村里剛剛施行了包產到戶,按土地的肥沃程度均分了一定耕地(俗稱「口糧田」)和糧食,只能勉強管飽。造林被村民們視作增加土地種植面積的一種方式。在樹木長得足夠高之前,林間的土地可以用來種一些糧食作物,相當於多了一點「口糧田」。李七英記得,當時幾乎所有村民都會利用林間土地來種植一些農作物,前後種過玉米、穀子、蕎麥等。但這類林地可用於種植的時間不到10年。「等樹長大了,遮陰了,下面的地就啥也幹不了了。」李七英說。

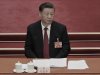

柴達木嘎查的原村支書李七英為「禁種」之事煩惱

要在廣袤起伏的沙地上造林並不容易。1999年後,通遼啟動「5820」工程(5年時間在8個旗縣造林20萬畝),開始利用外部招商引資植樹造林。2001年,北京商人許文麗來到這裡,打算以每年承包3000畝、10萬棵的速度,用10年時間造出3萬畝的林地。但第一年,她的10萬棵造林工程最後只存活了6萬棵。許文麗告訴本刊,對於沒有造林經驗的人來說,前期投入是巨大的,在一片荒地上,水、電、澆水、除草,林間密度怎麼排都是問題。2001年他們就投入了600萬元,「那可是2001年的600萬」。幾年下來,一起招商過來的7家公司都放棄了。

在這種情況下,造林高度依賴於植樹者的自驅力,而後者取決於林地能帶來的直接收益。李七英說,起伏的坨子地需要人工平整。「現在都機械化了,但那時候要靠人力把地墊平」,否則沙地水流容易滲透匯聚到地勢更低的地方。其次是開溝,人工要用鏟子在沙地上劃出一道道種樹的溝來。有時候還沒等到澆水,五六級風一刮,早上開的溝,下午就刮平了。村民們要趁著間隙種上樹苗,樹苗之間株距1米、行距6米,一畝地才種上100多棵。

樹苗種完了,難題才剛剛開始。那時候科爾沁還有一定降雨,降水一來,沙地會很快長出一批嫩草與楊樹爭搶水分。農民們就要拿著鋤頭抓緊時間去鏟鏜撫育,將青草苗子挨著剷出來。「那時候沒農藥,全是一點點地刨出來。下一場雨就得鏟,一年得鏟個三四遍,一茬茬鏟。」李七英說。澆水也必不可少。種樹一年至少要澆三次水,夏天三伏天一次,立冬前一次,「就跟人穿大皮襖似的,一澆就凍不死」,開春後再澆水一次做「解凍」。在樹苗幼林時期,一年五六次更是常態。

由於近年來降水減少,當地村民習慣打井用地下水灌溉

雖然繁瑣辛苦,但在政府補貼和「多囤點地」的激勵下,村民們的造林積極性很高。到2000年,柴達木嘎查2萬多畝的造林工程分批次順利完成,樹木存活率普遍在85%以上。整個通遼也在這時候完成了生態的逆轉。2003年,中科院沙漠化土地空間分布遙感監測顯示,「三北防護林」工程實施以來,科爾沁沙地在通遼市範圍內的沙漠化面積已減少了1200萬畝,在全國四大沙地中,科爾沁沙地唯一出現了治理大於沙化的總體良性逆轉。