在捷克作家看來,「生活的原則就是文學的原則,比如自由、個性、多元化,因此,真正的文學天然地就是反專制的。」

捷克布拉格

關於捷克作家,有人曾這樣描述他們:「寫作的最基本、也是最高的使命就是為了戰勝謊言,見證真正的歷史,恢復人類的尊嚴。」

捷克有多小?不到8萬平方公里,大概相當於5個北京市,0.4個廣東省,0.8個江蘇省。但它的文學有多厲害?光數作家名字就能數到手軟。

如今在布拉格,可以輕鬆見到各種與卡夫卡有關的故跡。但卡夫卡從來都不是布拉格的象徵,只是遊客所愛。在捷克人看來,始終使用德語創作的卡夫卡,並不能代表捷克文學。

同樣,另一個蜚聲世界的捷克作家——米蘭·昆德拉,也不受捷克人待見,捷克人總說他是法國作家,難怪有人曾揶揄,米蘭·昆德拉的「生命中不能承受之輕」,其實是祖國人民對他的輕視。

捷克人更喜歡的,是在米蘭·昆德拉流亡時,依舊選擇堅守布拉格、堅守波希米亞精神的赫拉巴爾和克里瑪。

博胡米爾·赫拉巴爾

當然,如果追溯歷史,捷克文學真正的象徵是哈謝克。在捷克評選的「二十世紀五十大捷克小說」中,哈謝克的《好兵帥克》排名第一,赫拉巴爾的《過於喧囂的孤獨》排名第二。值得一提的是,後者於1976年完稿,但1989年才正式出版,那一年還爆發了天鵝絨。

與卡夫卡同時代的哈謝克,代表著捷克文學的真正傳統——幽默、溫和而堅定。如今在布拉格,隨處可見好兵帥克的紀念品,這個矮矮胖胖、樣子笨拙計程車兵,以戲謔態度嘲弄專制,成為世界文學史上最經典的形象之一。

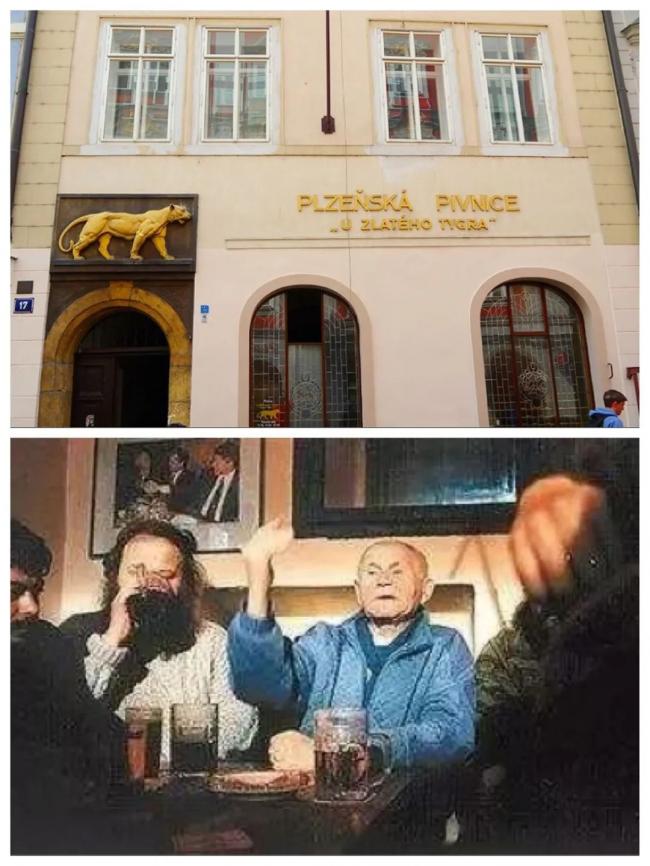

繼承哈謝克衣缽的是赫拉巴爾,在很多年的時光里,他每天都會在布拉格金虎酒館寫作。1994年,時任美國總統柯林頓訪捷,希望能見見赫拉巴爾,後者選擇的見面地點便是金虎酒館。

上圖:布拉格的金虎酒館;下圖:赫拉巴爾在金虎酒館

除了《過於喧囂的孤獨》,赫拉巴爾最出名的作品,當屬以《一縷秀髮》、《甜甜的憂傷》和《哈樂根的數百萬》共同組成的《河畔之城》。這部作品人物繁多、故事紛雜,以小人物的悲歡,鋪陳捷克的歷史、波希米亞的歷史。

曾有人說,《河畔之城》裡的貝賓大伯,其原型就是好兵帥克。我倒是覺得,與其說是赫拉巴爾借鑑哈謝克,不如說他們都忠實記錄了捷克社會以及那段不堪回首的歷史。正如赫拉巴爾所說:「我的老師哈謝克的生活,乃至我的生活,都是令人不快的巴比代爾式的。」何況,作品中的貝賓大伯,在現實中也確有其人,他被赫拉巴爾稱為「精神上的父親」,是他文學創作的繆斯。在他十歲那年,貝賓大伯來到了他的身邊,這個啤酒廠管理員飽經滄桑,卻豁達幽默,影響了赫拉巴爾的一生。

在赫拉巴爾筆下,貝賓大伯堪稱最典型的巴比代爾。「巴比代爾」這個名詞不但是赫拉巴爾的短篇小說集之名,也是他自造的一個詞。赫拉巴爾說,這個詞專指一類人,他們「善於從眼前生活中找到快樂,善於用幽默,哪怕是黑色幽默來極大地裝飾自己的每一天,甚至那些最悲慘的日子。」

曾有人說,捷克的光輝都拜文化傳統所賜。早在二戰前,它便已是歐洲少數幾個憲政國家之一,也是歐洲最已開發國家之一,人均GDP高於英國、法國和德國,這與較高的國民素質有極大關係。經歷了二戰的摧毀性打擊,又經歷了數十年灰暗統治後,捷克仍走出了黑暗,也是前東歐國家中發展最快最好的。在這一系列變革中,捷克人的高素質起到了至關重要的作用,使他們敢於抗爭,又善思明理,讓一切平穩和緩。

也只有這樣的國家,才會誕生一位文人總統吧。在捷克作家看來,「生活的原則就是文學的原則,比如自由、個性、多元化,因此,真正的文學天然地就是反專制的。」

以捷克作家的個性,幾乎每個人都活成了一段傳奇。比如在國內聲名不彰的阿爾諾什特·盧斯蒂格,這位納粹集中營倖存者一生顛沛流離。二戰後,他在查理大學學習新聞,畢業後工作於布拉格電台,並從事文學創作。1967年,他在捷克斯洛伐克的第四次作家代表大會上提出放鬆文藝管制,布拉格之春後選擇出走,1970年定居美國。

阿爾諾什特·盧斯蒂格

有趣的是,他在美國除了任大學教授外,還在69歲高齡時出任《花花公子》捷克文版主編。

他一生中的數十部小說,大多以納粹大屠殺為主題,其中以其當年跳車逃離納粹魔爪為故事藍本的《暗夜裡的鑽石》,還於1964年被拍成電影,成為新浪潮名作。

晚年的他重返布拉格,哈維爾專門在布拉格城堡內為他開了一個套間,供他頤養天年。

捷克作家的個性,很大程度上感染了捷克人。布拉格之春後,面對入侵者,捷克人以幽默抗爭。據記載,入侵者一夜醒來,發現布拉格人民摘掉了所有的路牌和門牌號碼,路標方向也被掉轉,布拉格成了迷宮。清晨,入侵者睡得正香,布拉格人民一起按響了汽車喇叭、輪船和火車的汽笛。那些美麗的少女們穿著超短裙,與路人隨意熱吻,唯獨不搭理遠道而來的入侵者。

在之後那段灰暗日子裡,捷克有多達25%的大學教授被解聘,所有文學和文化雜誌被停刊,失業的學者和作家們成了廁所清潔工、建築工人和鍋爐房司爐,但捷克人依然無懼。

在天鵝絨期間,沒有一面玻璃窗被打破,沒有一輛汽車被點燃,一切卻都改變了。克里瑪曾經回憶:「布拉格居民給他們所鄙視的統治者最後一擊不是一刀,而是一個笑話。但是在這個別致的、不動聲色的鬥爭的核心,仍然居住著激越的感情。」

那位文藝范兒十足的文人總統也曾說過:「在捷克,對作家的要求不僅僅是寫一些可讀之書。許多年來,作家代替了政治家:他們創造了國內社會,保持了民族的語言,喚醒了民族的道德心,表達了民族的意志。」