最近有一個話題很有熱,英偉達顯卡這麼先進,為什麼我國不拆開英偉達顯卡研究,從而造出自己的國產顯卡?顯卡是遊戲的衍生物,在數字時代的浪潮中,遊戲在過去被認為是娛樂的代名詞,但沒想到它成了科技創新的強大推手,遊戲的發展在國內市場一直面臨一些市場認知的問題與阻力,這是導致國產顯卡落後的一個因素。

遊戲是英偉達成功的關鍵,自1993年成立以來,遊戲顯卡是英偉達最核心的產品,發展到今天,已占據全球80%的市場,在過去,市場上那些對畫面、製作質量要求非常高的遊戲玩家,不斷逼迫英偉達去開發性能更高的顯卡,推動英偉達成為GPU領域的頭號玩家。

在近20多年以來,英偉達研發投入一直在增長,研發支出幾乎保持在20%~30%之間,遠超美國科技企業3%的平均值。在遊戲行業的拉動下,英偉達的GPU晶片性能高歌猛進。正是在遊戲顯卡領域積累的GPU底層能力,讓英偉達趕上了AI的時代列車,為大量廠商提供頂級的GPU晶片。

發展到今天,英偉達目前在顯卡市場的斷層領先,背後已持續投入了幾十年的研發資金和人力資源,背後積累的經驗和技術是非常難以複製的,形成了很高的技術壁壘。英偉達晶片內部的複雜度已經不是靠逆向可以研究出來的地步了。

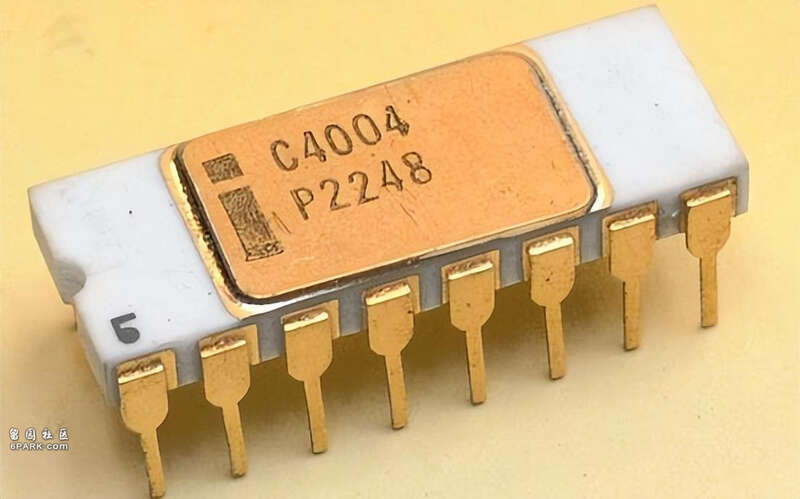

這種複製的想法,其實在早期有成功的可能性,早期處理器工藝還沒那麼複雜、還沒那麼先進的時候。比如英特爾的4004、8086等早期處理器,拆下來顯微鏡就能看清楚是怎麼設計的結構,基本的門電路差不多都能認出來,而且由於功能簡單,認不出來的也都可以補出來,因此這個時代是可以複製的。

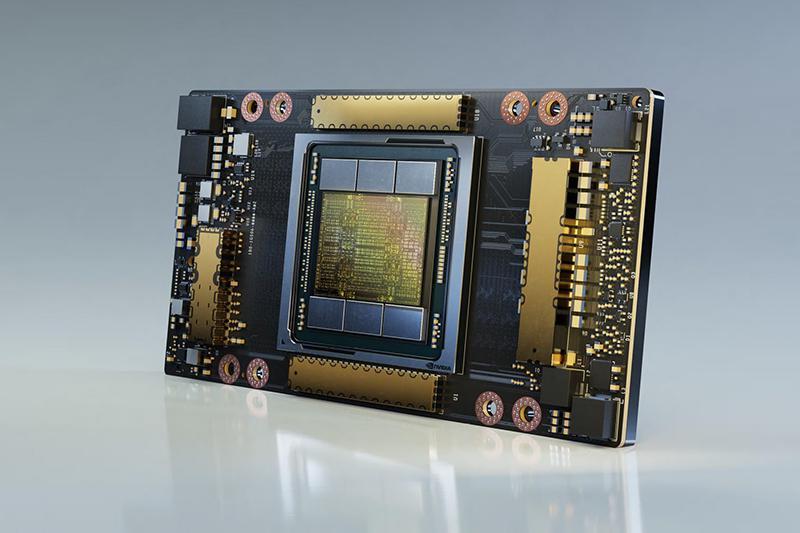

但是現在的英偉達的CPU、GPU設計都動輒集成百億、幾百億電晶體,結構複雜無比,不可能通過拆解認出來怎麼設計的,只能通過X光透射大概了解其區域分區。至於複製,只能是天方夜譚了。

英偉達目前被制裁的A100 GPU,採用TSMC4N工藝也就是5nm工藝製造,大約800平方毫米。

在5nm等級的工藝上,就算使用0.1nm波長的X光機,去掃描內部結構,得到大約540億電晶體的內部圖,但是由於晶片內部是3D立體的,存在多個層級,因此單純的2D圖像是無法還原內部結構的。它幾乎在800平方毫米的地方集成了540億的電晶體,在某些模塊上還存在別人的特殊設計和特殊工藝。

這可不是簡單的拆開就能研究清楚的,它是一個由540億顆電晶體組成的微型「城市」。如果把每顆電晶體按照一平方米的面積列開來,那這一顆顯卡核心的占地面積就幾乎相當於3~4個北京市那麼大。

肉眼肯定是無法看出這座城市的細節,必須藉助顯微鏡才行。哈工大的頂級顯微鏡,有60nm的解析度,但是英偉達的GPU核心可是用5nm或8nm工藝製作的。當然,我們用最先進的透射電子顯微鏡(TEM)足以觀察到物理尺度為4nm的H100顯卡中的電晶體,但問題來了,如何確定這540億個電晶體各自的類型、精確的位置,以及電晶體之間的走線?

此外,英偉達設計出來之後,需要向晶片製造企業台積電提供晶片的GDS版圖,根據GDS版圖,在晶圓上經過光刻、刻蝕、離子注入、沉積、金屬化等幾十個步驟才可以製造出相應的晶片。

事實上,類似的問題,在發動機、光刻機等問題上曾經也有過類似的發問。難度還在於,這其中的工藝、材料、設備、技術等供應鏈來自於幾十個國家。

況且英偉達的產品是硬體與軟體的高度結合,在圖形顯示方面,GPU的圖形驅動的好壞直接影響用戶體驗;在通用計算方面,CUDA及其各類高性能計算庫提供了完備的支持,目前英偉達在軟體上最大的護城河是CUDA,英偉達在CUDA方面下了極大的努力,而且這件事做了很多年,到今天CUDA可以影響很多領域,今天連OpenCL、Metal都沒法撼動CUDA的地位,更別說去從0到1做生態了。

沒辦法拆開英偉達的顯卡研究,給我們的反思

沒辦法拆開英偉達的顯卡研究,造出自己的國產顯卡,留給我們的教訓與反思是,技術沒有好壞之分,國內科技企業的技術研發更傾向去嗅風向,衡量當下的前景與投入產出,過去認為顯卡僅僅用在遊戲領域,大量投入不值得,缺乏商業前景,而遊戲也面臨各種風險。但顯卡的應用並不局限於遊戲,發展到後來,它為英偉達在GPU領域的領先打下了基礎,進而成為AI時代賣鏟子的人。

其次,一項技術的研發與推進,要從市場初期就瞄準風向,扎紮實實的推進,很多前瞻性的技術從最初時不起眼,在前期技術壁壘尚未形成的階段,尚可追趕,越到後期,難度越來越大。

因此對於任何科技的探索,不應該用當下的局限去推測技術的應用前景,進而判斷是否值得投入,如果在初期,國內廠商不局限遊戲的未來去判斷顯卡的未來,那麼國內顯卡技術會不會有另一種發展的可能?而在技術沒有大幅拉開差距的情況下,這種造出自己的國產顯卡的可能性就越來越高,一旦技術積累拉開差距,這背後的產業鏈差距與軟硬體生態差距、商業應用場景差距都被一併拉開。

其三,當然,這背後也與國內科技企業領域過去很長時間的造不如買的思維,耽誤了前期追趕、彌補差距的時間窗口,伴隨著一項科技產品的性能越來越強,電晶體越來越複雜,工藝越來越看不懂,那麼砸錢也無濟於事了,錢不能解決的事情,才是大事。