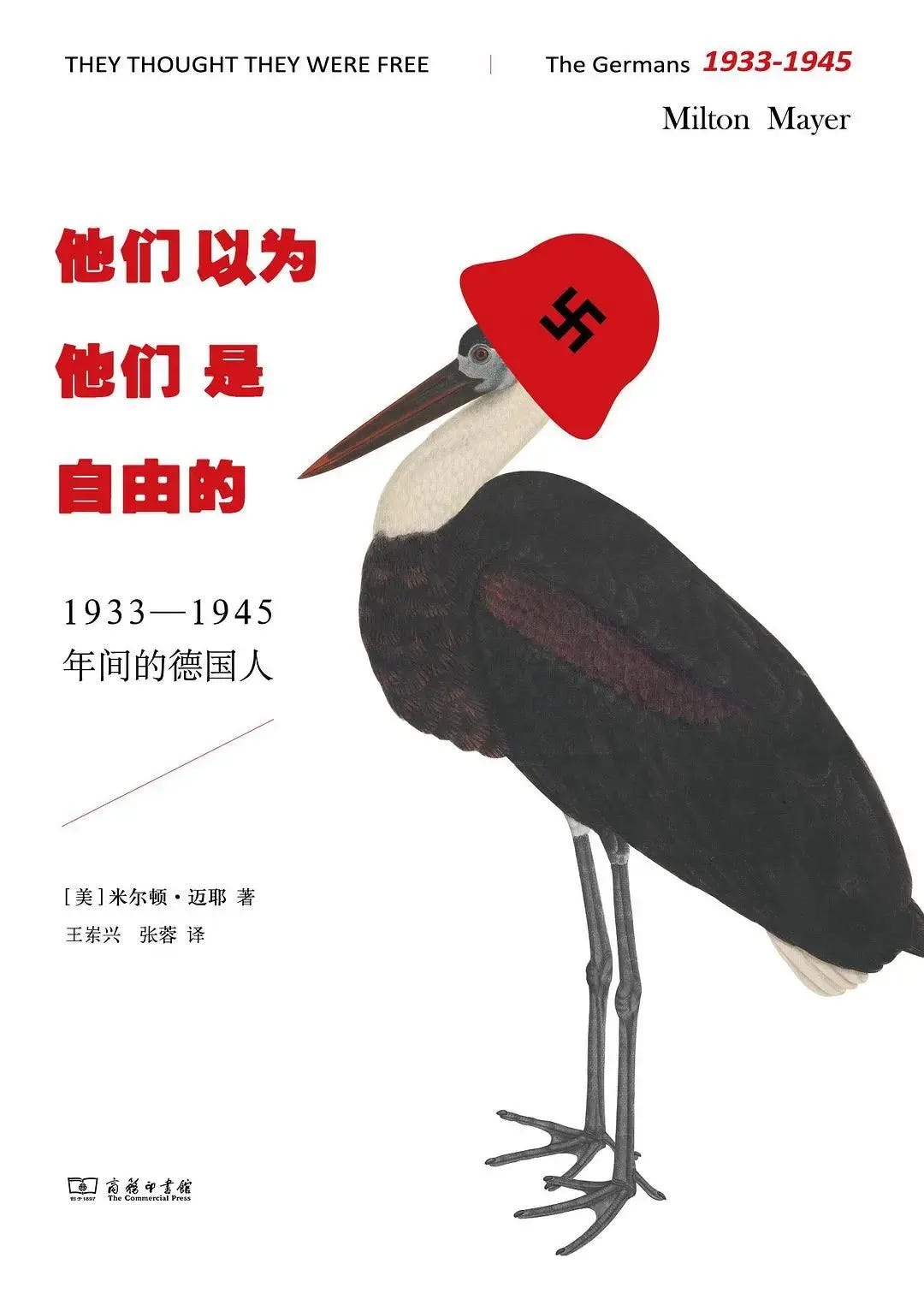

三輝圖書|商務印書館

邁耶筆下的「小人物」主要有十位,他們是:

㈠卡爾-海因茨·施文克,裁縫,克羅嫩貝格鎮衝鋒隊隊長,54歲;

㈡古斯塔夫·施文克,老裁縫的兒子,裁縫學徒,士兵,26歲;

㈢卡爾·柯林格爾赫弗,木匠,志願者消防隊副隊長,36歲;

㈣海因里希·達姆,失業推銷員,納粹黨指揮部辦公室主任,28歲;

㈤霍斯特馬爾·魯普雷希特,高中生,14歲,希特勒青年團成員,一個被洗腦的小孩;

㈥海因里希·韋德金德,麵包師,街區納粹黨幹事,51歲;

㈦漢斯·西蒙,收帳員,納粹黨支部領導人,老納粹黨黨員,編號5813號,42歲;

㈧約翰·凱斯勒,失業的銀行職員,勞工陣線督察員,46歲;

㈨海因里希·希爾德布蘭特,中學教師,從反納粹分子轉變為納粹分子,34歲;

㈩維利·霍夫梅斯特,警察,57歲。

現在,就讓我們看看這些「小人物」們是如何「變瘋」的。

小鎮的歷史和節日

克羅嫩貝格是德國黑森州的一個古老小鎮,這十個人都是這個小鎮的居民,從他們的身份即可看出,這是一群實實在在的「小人物」,他們自己也樂意承認自己是小人物,與工廠主奧斯卡·辛德勒、女黨衛軍特羅迪相比,他們的社會地位更加微不足道,作者米爾頓·邁耶說他們「正派、勤勞、智力平常和誠實」。他們不僅是小人物,甚至是卑微的,卑微到其中大多數人都無法連貫地闡述自己的歷史。他們文化程度很低,沒有受到過完整教育,至於對納粹的認識,除了教師海因里希·希爾德布蘭特以外,簡直無從談起,他們不了解、也不清楚納粹究竟是什麼。「他們不具影響力。他們不是輿論的製造者」,在極權主義這架機器上,他們甚至「連齒輪都算不上」。就是這樣一群隨時會被歷史塵埃淹沒的「小人物」,卻因為「納粹分子」的身份被銘刻在歷史記憶中。誰說小人物就註定將被歷史遺棄?

克羅嫩貝格人對猶太人有著傳統的歐洲式仇恨,這一傳統具有強烈宗教色彩,基督教認為,耶穌是被猶太人殺害的。克羅嫩貝格人的仇視沒有超出歐洲人對猶太人態度的一般範圍。克羅嫩貝格是安靜的,即便在三十年戰爭中,小城鎮也幸運地躲過了劫難。

納粹來了,小鎮也被改變了。

1932年克羅嫩貝格人在聆聽了希特勒的一次演講後「安靜地喜歡上了納粹」,從此,他們在各種投票中,都把選票投給了納粹黨,就這樣,到1938年他們「和德國其他所有城鎮的居民一樣,都毫無疑問地成為了納粹分子」。既然大人物興登堡、沙赫特都選擇了納粹,這些小人物成為納粹分子不也更加順理成章嗎?只是相比城市納粹分子們的喧囂,這裡的納粹分子們顯得安靜了許多。差異或許也就這麼多。

1638年11月9日,克羅嫩貝格人慶祝從奧地利手中解放十五周年,那是一夜狂歡。三百年後的1938年11月9日,克羅嫩貝格人再度迎來狂歡之夜:慶祝擺脫《凡爾賽條約》以及獲得「解放」十五周年——1923年11月9日,希特勒發動啤酒館暴動的這一天成為納粹黨重要紀念日。為紀念這一天,這一夜,克羅嫩貝格鎮衝鋒隊隊長施文克在黨衛軍指揮下,製造了焚毀猶太會堂的案件;這一夜,不僅克羅嫩貝格,在所有納粹控制地區都出現了衝擊猶太人的暴力事件,史稱「水晶之夜」;這一夜,裁縫親自參與了納粹黨製造的「水晶之夜」,而更多的克羅嫩貝格人麻木地圍觀了這一場景——包括在其它迫害猶太人的場合。

水晶之夜燃燒的猶太教堂

受到希特勒的蠱惑,是他們加入納粹黨的一個理由,另一個理由是「因為它承諾解決失業問題」。直到戰後,他們依然「把納粹時期視為他們生命中最好的時期」:穩定。唯教師屬於「知識分子」,他的認識與眾不同,他認為納粹主義的綱領和實踐屬於「民主的一部分」。

被收買的正義

要想自己成為一個「快樂的」人、擁有正常生活的人,就必須被納入這個體系,否則就不可能獲得自由。邁耶說,由這種狀態構成了德國社會的兩種真相:「納粹分子快樂的真相與非納粹分子不快樂的真相。」

米爾頓·邁耶認為,納粹的興起「包含了精英的和奴隸的兩種衝力」,比較合理地解釋了社會在奔向法西斯道路上的狂熱性:精英階層和基層民眾都感染上了納粹的毒素。

對小人物身份的認同,使「小人物」成為他們固定自己身份的和心靈的符號,沒有人將自己視為具有普遍性特徵的「人」,因而,不論在身份上還是在心靈上都沒有走出等級制度的桎梏。他們是一個穩定的社會群體,以一種獨特的平靜,木然地注視著德國發生的一切。他們不僅接受納粹的統治,還服務於納粹,「更確切地說是創造了」納粹——擁護自己不熟悉、不理解,甚至是不明白的東西,對於智力正常的人來說,這不是愚蠢所能解釋的——他們的精神已經死亡了。

人們對納粹主義的日常理解:專制主義。除教師以外,其餘的九人卻不這樣看,根本不承認或者無法承認納粹政權是極權統治。產生這種認識的原因,現實的理由我以為有三點:一,他們不是受害者(也不是嚴格意義上的施害者),而是受益者,即便這種利益微不足道。二,對極權主義缺乏基本的認知能力,更毋庸說足夠的認識能力。三,與存在於德國的特殊的德意志意識形態有密切關聯。

他們沒有能力、也不願意去認識外部世界。現實的利益和納粹黨的洗腦,使他們徹底喪失對善與惡的分辨能力。所以,麵包師海因里希·韋德金德在表達對納粹態度時說:直到戰爭全面爆發,才覺得納粹黨有點邪惡。——戰爭讓他們失去了既得利益。

沒有自由意志,就不會有思考,更不會有想像力。

所以,他們是快樂的。

要想自己成為一個「快樂的」人、擁有正常生活的人,就必須被納入這個體系,否則就不可能獲得自由。邁耶說,由這種狀態構成了德國社會的兩種真相:「納粹分子快樂的真相與非納粹分子不快樂的真相。」我認為應該還有第三種真相:受到迫害的那一部分人,不僅沒有絲毫快樂,他們將隨時面對死亡的問題。可是—— 一、人是會思想的動物,要所有的人擁護一個政黨、擁戴一個領袖、信仰一種意識形態,這是一種正當的、或者說合法的社會存在方式嗎?那些「例外」的人又如何進行自己的價值選擇?進入近代世界,政權必須被公眾選擇才具有合法性。二、更有那些生來就被排斥在「允許存在範圍」之外的人——那些非雅利安人,尤其那些被雅利安人刻骨仇恨著的猶太人,他們又如何選擇自己的存在方式?如果說階級屬性、政治屬性尚有「背叛」的可能,人的種族屬性連背叛的權利都沒有,難道屬於非雅利安民族的人、屬於猶太民族的人就註定死有餘辜?每個人都必然地屬於一個民族,這是人類無法選擇的自然屬性,如果各民族間彼此深懷敵意,人類何以安身立命?「小人物」們絕對不會去想像這些。

納粹分子們穩定的生活,他們的安逸和「快樂」,是建立在對非納粹分子,尤其是對猶太人殘酷掠奪基礎上的,是與慘絕人寰的大屠殺緊密聯結在一起的,邁耶斷言:德國人在整體上有罪。他們對於不贊同的事物沒有進行任何反抗或者嘗試反抗:面對暴行,克羅嫩貝格鎮的小人物們會在床上翻個身——然後繼續睡覺。

於是,這些不能介入、參與到納粹政治體系中的普通德國人——也是普通的納粹分子,依然各行其是:讀書、看報、工作、生活,就是從來不對納粹統治提出任何異議,而那位曾經有過異議的希爾德布蘭特老師過往的「反納粹」履歷使他惶惶不可終日,對災難降臨在別處而不是自己頭上感到「欣喜雀躍」。當猶太人災難不斷降臨、不斷加深、加重的時候,他們甚至欣喜地發現:幸虧自己不是猶太人。

邁耶說:「屈服於較溫和的放縱,是在為屈服於更致命的事物來鋪路。」他們麻木但並不糊塗,他們具備了日耳曼民族幾乎與生俱來的強大工具理性和驚人的算計天賦能力:他們準確地估量到凶暴(殘暴)的行為會喚起共同體意識到它的道德傳統的那個臨界時刻,他們清楚地、或者下意識地就能感覺到,什麼是自己應該知道,什麼又是自己不應該知道的。一些從布痕瓦爾德集中營被釋放的人,被告誡不可以透露在集中營里發生的事。於是,他們聽從了。

在為生活恩惠的事物中(指納粹政權對民生方面的某些提高),德國人整體地、不加批判地接受了一個無差別共同體,拒絕思辨,膽怯地維護著家人的安全、工作或財產。

納粹政權用民生收買正義,或者說不斷在利用民生抵消正義。

如果領袖知道就好了

在「小人物」世界裡,希特勒是他們的「榜樣」。希特勒出生在奧地利林茨地區一個叫布勞瑙的邊陲小鎮,父親是一個小公務員,希特勒初中後輟學,青年時以繪畫手藝混跡於慕尼黑,賣過明信片,一戰時加入李斯特軍團,成為一名下士。這樣一個寂寂無名的小人物,一躍而成為「元首」,是一部極為經典的「小人物奮鬥史」。希特勒成為德國最有權力的人,是小人物統治世界的有力證明。

小人物的成就成為小鎮上同為小人物們瘋狂追捧對象,他們對希特勒擁戴的實質不過是自我形象的投射與認同,潛台詞是:如果我是希特勒,或許我也會這麼做——當然,我會做得更好。所以,他們痛恨博爾曼、痛恨戈培爾、痛恨希姆萊,卻從不痛恨希特勒。

真相總有被揭露的一天,但對於這群小人物而言,真相,真的可有可無。在納粹政權垮台之後,他們是這樣理解「真相」的。

收帳員西蒙面對各種證據卻竭力地否認:大屠殺?這不可能發生過。裁縫施文克說:「你明白的,在政權內部一直存在反對希特勒的秘密戰爭。他們以不正當的手段與他鬥爭。我厭惡希姆萊,也討厭戈培爾。如果希特勒被告知真相,事情就會有所不同。」

元首是正確的,黨的原則是好的,之所以出現種種壞現象,那不過是「小希特勒們」在地方上的胡作非為。西蒙幾乎異口同聲地說道:「而且我要告訴你下面的事實——那是希姆萊乾的,希特勒與此事毫無關係。」銀行職員凱斯勒也如是說。我們是否感到耳熟?

如果他們成為德國的「領袖」,很難說不會成為另外一個希特勒。

希特勒不僅是小人物的典型,也是克里斯瑪型領袖的典型,具有父系社會式的權威,小人物由此成為權力的子女,在父親的陰影下,子女在家庭中幾無地位。儘管希特勒犯下了滔天罪行,他們依然認為希特勒對德國是有戰略上貢獻的,這一「貢獻」實質就是自己經濟生活改善的某種折射,但他們從來——即便在戰後也不追問這一貢獻究竟如何而來,是否乾淨?究竟讓這個世界、也讓德國自身付出了多大代價?對這樣的問題,他們既無能力,也無興趣。

小人物控制小人物的手段不僅簡單而且粗暴,納粹黨只能加入而不能退出。「在一個因其公務員的高效和忠誠著稱的國家中,納粹動用很少的人就控制了一切」,在七千萬德國人口中,他們至多只動用了一百萬人,「這一百萬人口中,大部分都是社會渣滓。他們都是pobel(暴民),從事骯髒的工作:謀殺、拷打……剩餘的人只要躲開這些麻煩」。

邁耶說:「不知道他們自己是奴隸的人往往不知道他們被解放了。」這是一句令人心痛的哲理。

選擇性失明與選擇性記憶

現代社會,開放的社會體系構成了開放的社會生活,使我們的行為具有了公共性,即便在網際網路上的自言自語往往也擁有一定受眾,因此要求我們不去渲染暴力,不去倡導恐怖。這是一種人性的自覺。

在自我約束的一面,還有共同的社會關懷、共同的社會責任。信奉威權的德國人非常不習慣承擔公共責任。既然不願意主宰自己的命運,那麼所有的責任,都應該由能夠主宰命運的人來承擔。

在此情形下,選擇性失明是這群小人物的共有特徵,在他們生活範圍內總會有猶太人的存在,納粹上台後猶太人迅速減少,一個個從自己的身邊消失。對於一件「無害」的事情,他們是理所當然的「知情人」:他們知道猶太人被允許攜帶財產離開,知道「只有少部分人」被送進集中營,理由是他們是德國的叛徒。但他們「不知道」的是:這些被驅逐的猶太人只允許隨身攜帶五十至一百馬克,也「更不知道」占領區的幾乎所有猶太人被關進集中營,因為一旦「知道」這些,內心要承受煎熬,良知要受到折磨,他們以一種委屈的口吻反問:「我該知道嗎?」

不論是道聽途說還是曾經被關押過的人,都不願意、或者被禁止談論自己「所知道的」事,而且,他們也不會主動去設法搜集證據「證實」這些「謠言」和傳聞,它既出自權力的壓力,也出自內心的恐懼:「在德國,甚至私人性的抗議都是危險的,私密的信息甚至可能被逼取。」

齊克隆-B原本是用於除蟲劑的,化工廠經理得到的卻是沒有任何書面信息、口頭通知機密訂單,工廠經理很可能聽說過對猶太人「最後解決」的方案,只要稍加觀察,也許就能知道齊克隆-B的用途,但沒有任何人去關心它的作用。屬於中間階層的工廠經理尚且如此,那些真正的「小人物」會更好嗎?

當然,他們往往確實不知道真相,這是一個事實,但在同一個事件背後,也往往是由諸多個事實共同構成的——只要他們稍加留意,就可能儘快知道真相——這同樣也是事實:在德國,納粹黨並不刻意避諱自己的所作所為,他們在報紙上惡毒地攻擊猶太人,在街頭可以隨時毆打、羞辱猶太人,他們的猶太鄰居被驅逐,這些事就發生在他們身邊。這種暴力卻不能在他們內心產生一點憐憫和反省——什麼樣的政權允許如此荼毒自己的人民?

他們是「小人物」,也是我們日常生活中的所見,他們在日常生活中表達出的不是惡意而是善意,但面對極權統治,良善杳無蹤跡。當納粹暴行成為德意志民族恥辱的時候,這沉重的十字架同樣背負在這些小人物身上,同樣無法卸下。他們在那個時代的所作所為不是以各種方式寫進了文本並且又呈現給了我們?

任何一個民族的行為被當作反面教材寫進歷史,作為警示後人的教訓,有一種被當眾剝光衣服示眾的感覺。自作自受。

信仰與背叛

裁縫施克文的兒子古斯塔夫·施文克是一戰後成長起來的一代,因而他不得不承受父輩們發動戰爭帶來的後果,在動盪中尋找穩定的生活。

不過二十出頭的小施克文,這一代人的「夢想」就是得到一份由國家提供的工作:終身職業、保險、養老金。在老子的薰陶下的小施克文,對猶太人有著莫名其妙的憎恨,認為一戰後德國經濟的衰退完全是猶太人引起的。他的「夢想」是希望得到一套制服並成為衝鋒隊手下的一名警察。他的「夢想」實現了,同時他也成為一個納粹分子。

歐洲反猶主義具有深厚基礎,在納粹黨形成氣候之後,反猶主義就變成了德國式的,並藉助現代化便利條件迅速擴散,納粹黨媒體上充斥著對猶太人各種惡毒攻擊和誹謗。雖然這些德國人生活中從未遇到過如納粹媒體上形容的那種「猶太惡魔」,但他們無條件地選擇相信,相信「猶太惡魔」就在自己的身邊。「相信」的成本相當低廉,低廉到不需要付出任何代價,甚至還有所收益。

他們幾乎每天都和猶太人打交道,卻從不了解猶太人。他們對猶太人的態度形成於漫長的歷史流傳中,是從來沒有人見識過的傳說。傳說,通常總是遠離現實生活,本來是無所謂澄清和修正,但猶太人卻始終生活在他們中間,這些猶太人到底有沒有像傳說中的、像他們想像中的那樣骯髒貪婪?哪怕就是懷著一顆好奇心,也該問一問這些傳說是否可靠。假如你辦公室對面坐著、或者你家隔壁住著一位傳說中的惡魔——你信嗎?

這一代德國人,除了領袖,他們什麼都不信;對於領袖,他們什麼都敢信。

西蒙和邁耶熱烈地談論著猶太人的《塔木德》,但他根本沒讀過這部書,他聲稱自己能輕易分辨出誰是猶太人,可猶太人就坐在他的對面——作者就是一位美國猶太人,西蒙一次也沒有聞出來。推銷員達姆則認為,消滅猶太人是基督徒的使命,因為猶太人殺死過耶穌,而且還試圖消滅基督教。

作者有一個十分重要、相當尖銳的結論:「在他們不斷爭論的過程中,我想到了一種慣常的分析:我們不得不證明,我們傷害那些我們傷害過的人是正當的,或者說為了把其他人牽扯進我們的罪惡之中,我們不得不勸服他們接受我們的罪惡觀。」

他們是基督徒,卻違背了福音的教誨,成為事實上的叛教者。

德國的情況很複雜

不能想像、也不該要求他們擁有高於普遍性的道德水準,不能指望他們在利益面前不被誘惑,但他們的「幸福」是建立在對猶太人權利和生命被徹底剝奪基礎上的,是建立在極權主義殘酷殺戮基礎上的。即便當時不明真相,但豈能說事後也一無所知?「幸福感」不可以通過對人性的遮蔽、對他者生命的剝奪而獲得。德國人——即便在戰後,似乎從來沒有受到過良心的紛擾,海德格爾、施米特這樣的思想家如此,這些普通德國人同樣如此。他們中間的大多數沒有作過惡,更沒有殺過人,但良知的起點是真,是善,是自我心靈對美德的自然認同,這一代德國人身上沒有這些美好的情懷。

曾經流亡美國的猶太哲學家漢娜·阿倫特於1949年12月回到德國考察,她是這樣描摹戰後德國人精神狀態的:集體性的麻木不仁。在歐洲其它地方都不像在德國這樣,德國人對實施這種駭人聽聞的恐怖行為無動於衷,看不出有多少悲傷情懷。一副無所謂的樣子,漠不關心的表情,缺少感情,心靈匱乏,這儼然已是「德國人」的標誌。

這是一種精神性的死亡狀態,是歇斯底里發作後所呈現出的那種空虛、空洞和失魂落魄。德國人自從1871年統一之後就陷入了這樣的狀態,持續的瘋狂、連續不斷的瘋癲,到了第三帝國便進入了死亡狀態,如同提線木偶,任意地由希特勒和納粹黨所操縱,但「他們以為他們是自由的」,正如沒有自我意識的木偶總覺得自己在揮動著「自由的」臂膀。阿倫特接著寫道:「他們都是活著的鬼,不說話,不立論,也不閃動人的眼神,人們從他們那裡也感受不到基於人性的悲傷。」

精神死亡的恐怖性和瘋狂的納粹主義恐怖性是一致的。

在這種精神狀態下,要這些德國人承擔罪責是困難的。戰後在對戰犯進行絞決後,《紐約時報》發表文章說:「人類已經進入擁有全球性道德的新時代」,但「全球性道德」不論是對納粹黨領袖還是普通民眾統統地不具備。劊子手們為此辯解,說自己都是按照命令行事,至於普通公眾更覺得自己對這些罪惡一無所知。他們拒絕服罪,拒絕懺悔。在此意義上可以說,紐倫堡審判對德國人沒有從根本上產生什麼影響。

選擇性失明的過程也是選擇性記憶的過程。面對嚴重的犯罪事實,他們總是自艾自憐地選擇自己需要的記憶為自己進行辯護,總是想從自己或國家的創痛開始書寫歷史,對造成這種創痛的原因卻隻字不提。對一戰態度如此,對二戰態度依然如此:你提及1914年發動的第一次世界大戰,他們就談論1918年的戰敗;你提及1939年發動的世界大戰,他們就會說1945年的戰敗。仿佛全世界都在與德國為敵,法西斯德國則是無辜的。

一位美國占領軍官員對德國人評價道:「他們像狗一樣。如果你不踢它們,它們就會咬你;而如果你踢它們,它們就會嗷嗷直叫。」固然尖刻,可事實總是這樣刺痛人們的神經。

邁耶認為,希特勒的屠殺是他與德國人之間的相互授權的結果,德國人將自己的權利拱手相讓,納粹政權也就必然地為所欲為:「作為一個單獨的個體,德國人民從來沒有對他們政府承擔主權者的責任」——德國人從來沒有把自己當做主權者,如此,他們就不會獲得應該擁有的權利。

德國人並不這麼認為,既然不願意面對大屠殺,也就更不會承認自己曾經「授權」殺人,他們有自己的一套說辭,總覺得德國與世界不一樣:「我們的情況不同於你們……我們的情況極為複雜、困難、微妙……和你們的情況之於你們相比,我們更難理解我們的情況。」他們擁戴希特勒,承認納粹政權的合法性,這樣,希特勒的罪責就必然地與國民的責任聯繫在一起。這群小人物們,既不做出任何反抗的姿態也不願意承擔責任。

正是出於對權威、權力的無條件臣服、服從,德國人的性格一方面表現得十分精細、準確、守紀律,另一方面又非常冷漠、麻木。當他們以此成為自己民族精神依據時,不論什麼滔天罪惡都敢幹,這一代德國人根本沒有良心!在他們看來,這麼做或者那麼做,都是理所當然、天經地義的。

為什麼會這樣?

為什麼德國人在基本的是非面前會表現出如此性格?究竟是否存在一種「民族性格」?邁耶對民族性格進行了這樣一個定義:在大部分人中「發現一種十分明顯的對外在事物和內心世界的看法」。如此,「說德國人中的特有共同事物方面,我們是有著足夠的理由的」。

說「民族性格」不是一個全稱定義,它不意味著「各種民族特性是固有的或不可抹除的」,也不意味著一個民族中所有人一概如此,但納粹德國時期,德國人對待世界的態度上依然表現出高度的一致性。邁耶認為,這一性格「源自於日耳曼人的性格並形成於德國民族社會主義,是現代人製造出最邪惡的東西」。在這個時代,不是所有的德國人——但大多數德國人都喜歡它:納粹主義「是德國所特有的事物」。在思想史上,這個問題我覺得還可以進一步討論,我認為日耳曼人性格的形成還可以前溯,至少可以追溯到德國浪漫主義思潮所產生的影響。

德國文化是精英式樣的,他們創造了非常精細的文明,19世紀的德國文化創造在整個西方也堪稱出類拔萃,他們創造了理論,也掌握了理論,於是,「理論就變成了激情」,不僅全心全意地進行創造,也全心全意地追隨納粹運動。德國人把一種獨特的精神歸自己,而把一些低劣的精神當做其他民族的產物。當這種民族感情——民族性格被納粹主義所利用時,立刻變身為極端種族主義,納粹分子「把自己看做是地球上的精英人物,並要把地球上各種各樣的人都送進地獄」。

德國人總是處於絕對性的兩極,一面是自大狂妄,一面是宵小猥瑣,他們在處理小事情(無關價值觀的具體事務上,如專業的、程序的)非常認真仔細,但在大事情方面、在那些根本的和致命的(如原則的、道義的)問題上,他們反倒馬馬虎虎。

在劇烈變化的19世紀,日耳曼人沒有適應這個世界的變化,愈發地沉淪和墮落。他們希望擁有一種具有廣闊共建的、但僅僅適合德國人生活的世界,所以,他們迫不及待地希望恢復固有秩序。但他們沒有回到過去的時代,最終卻成為民族主義者、保守主義者以及信念的動搖者。正是對現實的不適應,使德國人對超人產生了強烈的渴望,試圖想取得超人般的成就。於是,希特勒出現了,他就是超人的附體,超人的顯靈。

但精英只能是一部分人。雅利安人面對猶太人、斯拉夫人的時候是高貴的,而在更多的時間裡面對的是自己、是另一個同樣的雅利安人,於是,他們又立刻自我矮化為「小人物」,他們會因為自己是「小人物」而自私到令人錯愕的地步:他們從來不在公共運輸上為老人讓座,也從來不做任何「助人為樂」的事。恰恰就是這群日常生活中極端自我的德國人,變成了成群結隊的愛國者,變成了為德國利益能夠即刻做出自我犧牲的人。在愛國主義旗幟之下,他們首先是道德的墮落,接著便喪失了人性。

德國人的理想是危險的——他們有責任感,但從不強調個體的責任;他們也依靠信條,卻只是自己的信條。德國人的思想拒絕停泊在西方人的普遍價值中,不具有一個建立在普世價值基礎上的價值觀,他們把自己的精神交給了「小人物」,從來不曾發生過「內心衝突」,不論做什麼、選擇什麼都顯得是那麼淡定,那麼坦然。

如此,德國人的「反思」也總顯得那麼虛情假意,他們大多數都不承認自己做錯了事。他們遵守紀律和執行命令,卻從不過問命令的來源和內容是否合法。水晶之夜,暴徒們聽從命令,一夜之間從潘多拉的魔盒中奔跑出來參與暴亂,接著又聽從命令,一夜之間杳無影蹤地龜縮於魔盒之中。

「德國人沒有冷靜和堅定一貫的不服從的能力——對於一個完完全全自由的人來說,這非常重要——是他們國家歷史的關鍵所在」。邁耶這樣說。

自由,是一種選擇的習慣,德國人不習慣自由。

談論極權統治,心情總是沉重和沉痛的,無法帶著微笑去面對極權主義的罪惡。但我們畢竟看到,在正義與邪惡的鬥爭中,極權主義取得決定性勝利的希望越來越渺茫,尤其在經歷過這種罪惡統治之後,人類在不斷地反思、不斷地審視和批判自我,德國也不例外。儘管我們看到德國一代人的精神性死亡,終究還有如馬丁·尼莫拉牧師這樣的人。在二戰的火焰剛剛熄滅不久,1945年10月他與柏林布蘭登堡教堂主教弗里德里希·戴貝里斯、後來成為西德總統的古斯塔夫·海涅曼等十一人起草了《斯圖加特悔罪書》,對新教支持希特勒和納粹的行為反省和懺悔。而牧師本人更以一首著名的懺悔詩《起初他們》贏得了崇高聲譽:

起初他們

他們追殺共產主義者,我沒有說話——因為我不是共產主義者;

接著他們追殺猶太人,我沒有說話——因為我不是猶太人;

後來他們追殺工會成員,我沒有說話——因為我不是工會成員;

此後他們追殺天主教徒,我沒有說話——因為我是新教教徒;

最後他們奔我而來,卻再也沒有人站出來為我說話了。

當德國人意識到這一點的時候,也是德國真正走向現代文明的開端。一代人的精神死亡了,另一代人卻從死亡的廢墟中站立了起來。

在這部規模不大但內容恢弘的書里,邁耶提出了一個令人震撼的問題,本文以此結尾:國家除了飲血,還能喝其它東西嗎?

米爾頓·邁耶,德裔美國猶太人,身份複雜的著名記者和專欄作家。二戰時他曾是一名拒服兵役者。「正派的人」如何且為何成為納粹,這個問題吸引他在戰後旅居德國,並與當地的德國家庭共同生活長達十年之久。他由此了解納粹統治下普通德國人的生活故事,也催生了這本極具影響的書:《他們以為他們是自由的》。

十位曾在納粹時期生活過的小人物是其主要受訪者。在他們的講述下,納粹主義不僅是一種政治體制或意識形態,更是十分適合一戰後德國人氣質和心態的世界觀。納粹征服了偉大的和平庸的德國人的心靈,也壓垮了他們。邁耶精闢地寫道:德國對納粹主義的積極性很明顯就是「小人物變瘋了」。

本書堪稱一份研究第三帝國時期德國生活的微觀社會人類學報告,它最有價值的貢獻是向人們展示了一幅觀念的圖景:納粹體制如何在普通德國人的層面以及德國社會內部發生作用。這些極具顛覆性的內容引人深思,關乎德國人,更關乎我們每個人自身。