題圖作者:一顆檸檬哈哈

幸福的童年大抵是相似的,不幸的童年也各有各的不幸。

幸運的人童年治癒一生,以作家為例,陀思妥耶夫斯基童年對保護自己的農奴馬列伊的回憶化作他對俄國民眾與土地的深沉情感;在離亂中,金宇澄、米沃什的祖母都以自己的方式呵護孫兒,直到成年後米沃什在艱難時日中依然以回憶童年來自我安慰。

而有人卻要用一生治癒童年。卡夫卡、塔可夫斯基時時生活在父親的陰影之下,被權威壓迫和種種不安全感也通過他們的作品被傳達了出來;約翰生每次聚會都被迫要在客人們面前才藝表演;賈米森、雪萊則在學校中受到霸凌……今天,就讓我們來看一看這些作家、導演們的童年吧。

作家們的童年陰影,你經歷過幾種?

1.童年治癒一生組

·陀思妥耶夫斯基

當陀思妥耶夫斯基進屋躺在囚犯睡覺的鋪板上時,就像為了尋求慰藉常做的那樣,他開始回憶過去。他突然想起九歲那年去鄉下過暑假,他愉快地在自家莊園的小樹林裡探險。關於小樹林的一段話非常獨特,充滿感情,值得在此引述作為他在其他地方極少流露的某種情感的證據:「我平生沒有像喜歡這片小樹林那樣喜歡過別的東西,我喜歡樹林裡的蘑菇和野果,昆蟲和小鳥,還有刺蝟和松鼠;我特別喜歡腐爛樹葉潮濕的氣味。」母親曾經警告他說附近有狼,果然,他在林間探險時突然清楚地聽到有人大喊看見了狼(不過,後來證明這是幻聽)。小男孩兒被嚇壞了,他跑向在不遠的農田裡耕地的一個農民。

西伯利亞的苦役犯

「這是我們莊園的農夫馬列伊。……他將近五十歲,身體結實,個頭高大,亞麻色的濃密鬍鬚大部分已經灰白。」農夫一邊安慰小男孩兒一邊為他畫十字。「他伸手撫摸我的臉蛋。『別害怕了!基督與你同在。給自己畫個十字吧。』」這位慈祥的農夫安慰他的話使年幼的陀思妥耶夫斯基平靜下來,他不再緊張而且相信沒有狼。這件事在他的記憶中已經消失了二十年,但是,它像播種到土壤里的種子一樣埋藏在那裡,隨時準備開花結果,當它在記憶中再現時就會具有啟示性。此時此刻,通過這次童年的經歷,通過這個具有象徵意義的令人永遠難忘的瞬間,陀思妥耶夫斯基發現了蘊含在俄國農民天性中的心靈之美。「他是我們家的農奴,而我是他的老爺的孩子;沒人有會知道他對我的好意,也沒有會獎賞他。……那次我們兩人單獨相遇,在一塊空無一人的農田裡。也許只有上帝從天上察覺了人類的某種深沉、大度的情感,察覺了某個粗聲大氣、矇昧無知的俄國農奴的心中可能充滿了近乎女人一般細膩的柔情,那時候,甚至還沒有任何他將獲得自由的跡象。」

重新想起這件早已被淡忘的童年往事徹底改變了陀思妥耶夫斯基與他以前非常反感的環境的關係。他不再認為那些酗酒鬧事的囚犯是粗俗、冷酷的野蠻人,不再認為他們沒有同情心和高尚的情感;現在他們都成了潛在的馬列伊,是令人壓抑的嚴酷而且毫無希望的生活給他們天生純潔的心靈蒙上了陰影。

——《陀思妥耶夫斯基:文學的巔峰,1871-1881》

·金宇澄

金宇澄全家合影

在我的童年時代,這個地段(陝西南路六十三弄)尚無熱鬧的地鐵站,靜謐無人,時常會見一個推著磨刀剪小車的落魄白俄遠遠過來,腰杆筆直,舊西裝纖塵不染,清晨常聽淮海路上有軌電車經過,嗡嗡作響,再就是我牢固記憶里銅鈴低音,一直由遠及近,由近及遠,意味著附近有母馬經過,中國人或白俄,牽一匹白馬或灰馬,慢慢慢慢走過附近街道,馬脖子掛一小銅鈴,聽到了鈴聲,居民端搪瓷碗或茶缸出門……不久的不久,這層寧謐也就被衝破了,我外公的產業因為「公私合營」,全家也遷來這幢三開間三層的洋房居住,樓上樓下人口眾多,在這樣的環境裡,只記得我祖母很少說話,經常微笑,上海吃定息的資本家與反革命破落地主家庭的生活,就這樣拼合在一起,其中生發的對於經驗和歷史的交錯,應是我祖母最深刻的感受了。

至一九五九年,我父母調至湖州水泥廠下放(太湖小梅口,擇地質隊之岩芯儲藏室為宿舍,父親戲稱「頑石堂」),我祖母仍像面臨黎里老宅數度突變的姿態一樣,繼續操持這相對陌生複雜的家,她只是經常慈祥地看著我,對我非常寵愛,我每天都把不喜歡吃的菜梗撥到她的碗裡,聽她早晚念佛。她完全不知曉我父母的事,只是朝夕面對老式百葉窗,嚅動嘴唇,保佑他們無病無災,專心縫製她的冥衣、繡花壽鞋,讓我如今還能清晰見到鞋底那幾片七彩祥雲和兩朵並蒂蓮花。

——《回望》

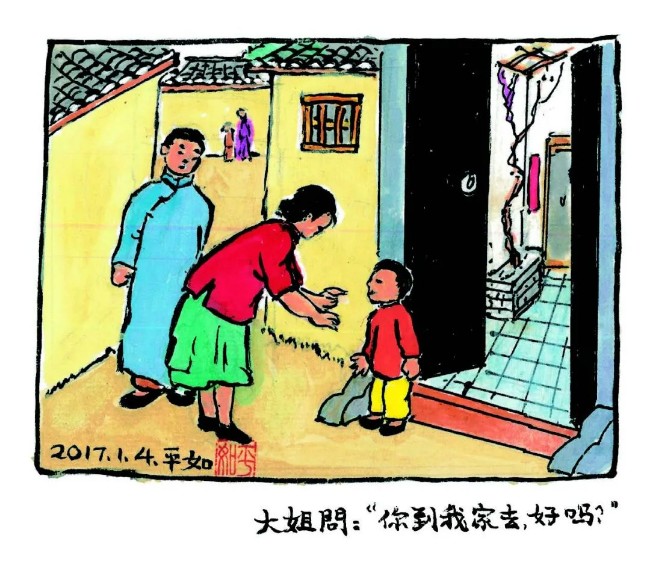

·饒平如

去大姐家

我那時大概五六歲,某日傍晚時分,我正在家門口獨自玩。大姐夫和大姐新婚不久,正好走過我家門口。大姐見到我就問:「你到我家去玩,好嗎?」我傻乎乎地點頭同意。他倆便把我帶走了。

現在想來,他們當時也年輕,考慮問題簡單,也沒想到去家裡跟母親打個招呼。

且說我母親到門外見不著我,忙派人四處打聽,均未有消息,獨沒想到去問大姐家,可能也是因為她才剛剛成家吧。母親急得大哭起來,疑心被人拐走了——那時候拐騙小孩之事頗為平常。

母親焦急萬分,一夜都睡不著覺。

而我這個時候在大姐家裡玩了個夠,正在呼呼大睡。

到了第二天上午,大姐夫和大姐帶著我說說笑笑回到家裡,母親見到我們三個,知道是如此情況,方破涕為笑,我被大姐「拐賣」的這件事自此成為笑談。

——《平生記》

·米沃什

米沃什(右)與弟弟及保姆,約1917年

在拉脫維亞的小鎮盧扎停留的時間比較長,那裡有一個波蘭難民駐紮地,小切希平生第一次見到了自己的奶奶斯坦尼斯瓦娃·米沃什,她嘴裡叼著煙,滿面憂愁,不安地惦記著被關押在俘虜營的小兒子維托爾德,她給他寄去了一個裝有食糖、巧克力、茶和大米的包裹。他特別感謝與奶奶第一次相見時奶奶給他上的難忘的一堂課,奶奶給他講小貓普西克的故事,「它用爪子抓著奶奶的手錶,為的是能跟奶奶多待一會兒」;還講了海蜇沒能執行龍之女王的命令的故事,「為了懲罰海蜇,士兵們抓住了它,人們把它在手裡傳來傳去,很可惜就這樣把它給弄死了,變成一團膠狀物」。這是一個「由萊米基烏什·科維亞特科夫斯基改編的日本童話故事。「他可能是看了一些日本童話故事集,他把這些童話翻譯成了詩,書中加了一些東方插圖,因為我記得裡面的人身穿日本和服,我特別喜歡那本書。不管怎麼說,日本在我的想像中有一種特殊的地位。我未來的妻子應該是一個日本人。」——他最後一次向別人口述時回憶道,這篇口述文章發表在他去世前幾個月,那時他已九十多歲。如果那時在盧扎,他還是一個喝湯時把盤子裡的湯濺得到處都是的小男孩,或者還是吸吮手指頭的小孩子,那就說明他是特別用心地聽完了這個《金魔杖》的故事,但是還有一個故事給他留下的印象更深,「聽著故事,我淚流滿面。有一個小男孩兒,他回到了自己的村子,可是村子已經被燒毀,他去尋找媽媽的墓地。而那裡已經長滿了野生覆盆子,雜草叢生。他久久徘徊在那裡,找不到自己的村莊。突然黑莓樹的刺兒扎著了他,纏住了他,這裡正是他媽媽的墓地。媽媽就是以這種方式告訴了他,她被埋在了這裡。上帝呀!」他認真地聆聽著,他畫了船艦、飛機和奔向前線的戰士,觀察了十字軍騎士遺留下的城堡的廢墟並且發現了友誼的力量,「那時我內心充滿了激情,促使我跑到了住在河對岸的家人那裡,跑到在那裡的波蘭難民處。我渴望留在那裡,因為那裡的一切都與眾不同,具有誘惑力,令人嚮往,那裡還有很多小孩願意跟我一起玩耍。奶奶叫我回家[……]的一聲大喊把我帶回了家」。

——《米沃什傳》

02一生治癒童年組

·萊斯莉·賈米森

賈米森小時候與她的父親和兄弟們在一起

童年時代,我總是害羞,怕講話,因為怕講錯話:害怕那個受大家歡迎的費莉西蒂,那個把我逼到更衣室的角落並質問我為何沒剃腿毛的八年級女生;害怕更衣室里的那些女生,她們抱作一團嘲笑我,最後還質問我為何從來不用體香劑;甚至害怕越野賽跑小組裡那些善良的女孩,她們問我為什麼從來不說話;害怕和我父親大概一月一次的共進晚餐,當我不知道要說什麼的時候,往往就會說一些慍怒或者頑劣的話,一些可以引起他注意的話。自殘是做些什麼的一種方式。當我高中時的男友告訴我,他覺得我們應該分手時,我感到如此無助——如此被摒棄——狠狠地往自己臥室的牆壁上扔了一大堆塑料杯子,直至一地碎片。我用這些碎片在左腳踝上劃刻,那些劃痕好似一架參差不齊的血紅的梯子。

——《在威士忌和墨水的洋流》

·安德烈·塔可夫斯基

阿爾謝尼和安德烈,小雅羅斯拉韋茨,1934年夏

安德烈清楚地記得,父親跟他們住在一塊兒的時候,母親嚴禁她和妹妹打擾父親工作和休息。母親告訴孩子們,父親在寫詩,這是一種極為繁重的工作,要消耗很多的時間和精力。

瑪麗娜當然很聽話,不到父親身處其後的那扇門邊去,但安德烈還是會悄悄地靠近鎖孔。並且,就像《城堡》中的那位土地測量員K那樣,看見「克拉姆先生坐在屋子中央書桌旁的一張方便的圓背圈椅上,一盞掛在他頭上的燈將他照得雪亮」。這種被禁止的場面並不令人舒適,卻令人無法抗拒。就這樣過去幾分鐘,感覺仿佛過了幾小時,但什麼都沒有改變,只是禁忌依然是被禁止的和難以理解的。

安德烈只能琢磨父親的背部,他俯身坐在書桌旁,裹著羊毛毯子,開著的排氣窗吞吐著藍灰色的捲菸的煙霧。檯燈亮著。

父親終於從書桌旁起身,將捲菸掐熄在八角星形狀的鑄鐵菸灰缸里,然後就仿佛被毛毯捲起來了一樣,就這麼躺在床上,面朝牆壁。他不知為何從不關檯燈,就在那昏黃、病懨懨的光線色調中睡去。

安德烈知道父親多病,因此更不能打攪他,令他不安。而且還得在他大喊大叫,要求大家給他安靜的時候同情他,不生他的氣。母親說過父親非常神經質,安德烈對此深信不疑。

後來母親出現在板棚的門口,她從後院拿來了一抱劈柴。

安德烈跑過去幫她,但是在昏暗中他撞到了走廊上的木盆。木盆重重地摔在地板上,瑪魯夏猝不及防,手裡的木柴掉了一地。

轟隆聲響徹整個木頭房子,從一層滾落到另一層,往腦袋裡鑽,非常可怕。

娘倆明白,把父親吵醒了。門後傳來了抱怨聲。

安德烈把柜子的門推回去,關好。這樣就看不到那個房間了。現在只能看到走廊的一部分和通向二樓的樓梯,那裡,「值日燈」一天到晚都亮著。

——《塔可夫斯基父子》

·卡夫卡

五歲的弗朗茨·卡夫卡

卡夫卡在他的三部長篇小說中描寫了冷酷的社會環境,在那裡,無私的團結幫助只能是夢想,許多跡象表明,這不僅反映了卡夫卡的真實經歷和觀察,而且體現了父親的反社會意識。對赫爾曼·卡夫卡來說,懷疑、隨時準備鬥爭和粗俗的功利主義都是美德,他要灌輸給他的孩子們,以便讓他們在這個狼的社會能好好生存下去。新的關係總是意味著新的義務,所以,只有它能帶來益處,才去建立。他到老年還在給孩子們講述這些道理。要理解這樣的世界觀,要理解這樣的父親,只能把他看作一種社會現象,這一點,卡夫卡到自己生命的最後幾年才認識到。在兒童和年輕時代,他只能完全習慣性地對父親充滿敵意,他在《致父親》中把這種敵意描繪成一種自然現象,一種捉摸不透的性格。「你能不能說出一個對童年時代的我比較重要的人,」卡夫卡寫道,「沒有不止一次被你批得體無完膚?」「比如說,你會罵捷克人,然後罵德國人,然後罵猶太人,而且你不是有選擇地罵,而是什麼都罵,到最後,除了你自己就沒有不被你罵的人了。對我來說,你具有了所有暴君都有的莫測性,暴君的法律基礎不是思考,而是他們本人。至少我是這麼認為的。」

——《卡夫卡傳:早年》

·約翰生

約翰生博士的出生地利奇菲爾德

1712年10月初,約翰生剛過完三歲生日後不久,弟弟納撒尼爾出生了。弟弟的洗禮在10月14日,約翰生曾告訴斯雷爾夫人,他母親「教他一字一字地拼寫和朗讀小納撒尼爾的名字,並讓他當天晚上對著父親和賓客說一遍」。斯雷爾夫人說,無論是這種背誦,還是父母喜歡讓小孩子炫耀「新取得的成就」,「都令約翰生極為反感」。

三歲那年,他曾為一隻小鴨子寫過墓志銘,這件事尤其讓他惱火。他的繼女波特小姐從他母親那裡聽說過這件事,並在1776年當著他的面告訴了鮑斯威爾。當時,約翰生穿著襯裙和他父親一起走在路上,他們遇到了幾隻鴨子。約翰生視力不太好,不小心踩死了一隻小鴨子。他父親很有幽默感,說他們應該安葬這隻小鴨子,而且約翰生「必須給它寫一段墓志銘」。於是三歲的約翰生「寫下了這段墓志銘」:

約翰生失腳踏斃此鴨,

是故立碑於此墓前。

嗚呼,此鴨命當絕矣,

故獨葬於此。

約翰生不願當面反駁波特小姐,他只說,「墓志銘有一半是他父親寫的」,又補充說,「他是個荒唐的老頭,也就是說,他對自己孩子的評論很荒唐」。此後,孜孜不倦的鮑斯威爾又重提這個話題,約翰生稱這首墓志銘全是他父親所寫,他「想假稱是他兒子所作」。斯雷爾夫人與其他人一樣,都很關心這個故事,並提到約翰生「每當回憶起父母利用他的智慧所做的無聊事就感到羞愧」。約翰生很喜歡用「無聊」這個詞,它指的是愚蠢、錯誤的活動,這樣做純粹為了「消磨時光」。(他曾經將其定義為「在船上騎馬」。)

後來,他開始「厭惡」他父親的愛撫。他告訴斯雷爾夫人,「這是因為他知道這樣做之後,必然會讓他來一段令他深惡痛絕的才藝表演」。每當鄰居來他家做客時,他都會跑出家門,爬到附近的一棵樹上,這樣「父母就找不到他,也沒法讓他展示才藝了」。(他有一天對我說)這就是晚婚帶來的一大痛苦,兩個老糊塗將不幸的孩子耍來耍去。(他接著說)在我看來,老父親養孩子就像是小男孩養狗一樣。孩子會被他尷尬地盤著,還被強迫做不願做的事情,也許不得不坐得筆直,搖尾乞憐……這樣才能讓大家開心,最後大家都揚長而去,還會抱怨這個寵物脾氣不好。

——《約翰生傳》

·雪萊

兒時雪萊(也是個美少年)

雪萊一有空就在他的練習冊上給菲爾德莊園的樹木畫素描,還會凝視教室的窗外,觀察燕子為秋天的遷徙聚集成群。他在蘇塞克斯的童年似乎已經非常遙遠。他的童年可能只有兩件事值得一提:一是他幻想的鬼蜮世界,那裡充滿怪獸和妖魔鬼怪。另一件事是一個意外的發現——他發現自己遺傳了他祖父性格的某些方面,生氣的時候脾氣暴烈,而且完全無法控制。

梅德溫提起霸凌時曾感慨道:「雪萊是個可憐人,他總是受人欺凌。」但雪萊也經常是一位鬥士,並且他會突然爆發出狂怒,很快便名聲在外。湯姆·梅德溫在他的《雪萊生平》裡只給出了一點暗示,因為他想將童年雪萊刻畫成天使般的形象:「他天生沉穩,但每當他聽到或讀到一些肆意妄為的不公、壓迫或者殘酷行為時,他的臉上就會顯現出最強烈的憎惡和怒不可遏的神情。」但在其他學生的回憶中,雪萊的脾氣頗為不同。「只要他覺得被妨礙到了,哪怕是無足輕重的小事,都會勃然大怒;其他的男孩熟悉他的脾氣,經常故意戲弄他,惹他發火。這時他就會隨手抄起一樣東西,甚至舉起他身邊的任何一位小男孩,扔向惹惱他的人。」

另一個人回憶,當他被鞭打時,他會在地上打滾,他不是疼得打滾,而是因為心中充滿了沮喪和恥辱。他打起人來經常失去理智,「像一個穿著男孩外衣的女孩」,張開雙手狂揮亂打。終其一生,雪萊都憎惡暴力,也憎恨暴力導致的各種形式的「暴政」。但他自己性格中卻蘊含著異於常人的暴力,他對別人的反對意見採取的惡毒反應,都是他覺得難以接受的自身特點。很久之後,他發現難以解決政治暴力和積極反抗的問題,他對自由哲學的熱情信仰便受到削弱和抵消。

他在學校遭遇的衝擊也使菲爾德莊園的怪獸和浪漫的惡魔變得黑暗和扭曲。他孤立無援,陷入困境,心緒越來越不穩定。他白天備受迫害,夜晚似乎也少不了受折磨。湯姆·梅德溫和其他人以半開玩笑的方式記錄下來一些事情,許多男孩的童年也都經歷過類似情況。但對於雪萊,這些事情是不一樣的,因為它們的影響不限於他的童年,而是一直縈繞著他的整個人生。

——《雪萊傳:追求》