一八五九年,達爾文在《物種起源》中根據一些零散的事例,鮮明地提出了進化的觀點,認為今天複雜的生物界是從簡單的原始生物一步步進化而來。不過歷史好像總要在重複中循環前進。隨著科學深入廣泛的發展,歷史流轉到今天,昔日被進化論「解決」了的問題又轉了回來,許多人發現進化論的問題後,重新陷入古老的疑問:生命到底從何而來?近二十年,大量的事實發現使進化論陷入了真正的危機。眾多的科學發現使真理的天平明顯地向人們意想不到的地方傾斜了。

(1)脆弱的邏輯基礎

比較解剖學,暴露了進化論的邏輯錯誤──循環論證

科學上,如果一個理論的證明違背邏輯,這個理論就不能成立,但是人們對進化論的邏輯錯誤卻不予深究,也是因為深究起來,就沒有證據可言了。許多人聽到這話感到很驚訝?其實,問題的揭示會使你更驚訝。用比較解剖學來論證進化學說,形像地說就是:「如果人是猿進化來的,人和猿就會有許多相近的特徵;因為人和猿有許多近似之處,所以人就是猿進化來的。」這是典型的「循環論證」,前面在邏輯上沒問題(當然,邏輯上沒問題不等於合乎事實),後面就是狡辯了。換一個通俗的說法更清楚些:「如果甲是乙的弟弟,甲就比乙小;因為甲比乙小,甲就一定是乙的弟弟。」一聽後面就不對,因為甲比乙小,可能甲乙沒有任何親緣,還可能甲是乙的叔叔呢(如果甲輩份大)。循環論證在邏輯上是不能成立的。

然而進化論是歸納法嗎?不是,太多事實歸納不進去

有人曾說進化論是歸納法,這種邏輯思路稍微難一些,其實也好理解。歸納法就是提出一個命題,如果能把涵蓋的所有問題都歸納進去,那這個命題就是真理。然而對於進化論,太多的事實歸納不進去!從前面的史前文明證據來看,從進化的速度、物種爆發式的產生的方式、進化的概率等等許許多多不但歸納不進去,而且在在都否定了進化論,可見進化論的論證作為歸納法是不能成立的,其實還是循環論證。

似是而非的「循環論證」貫穿了整個進化論,人們似乎都對此習以為常了。然而當我們嚴格地分析起來,都會大吃一驚!即便不十分懂邏輯的人也能發現這種證明是在詭辯。

今天,站在對生命本質有了比較深入認識的水平上再看進化論,達爾文用作證據的事例就顯得比較牽強了,論證也談不上嚴謹了。為什麼這麼說呢?我們舉個例子。在《物種起源》的第一版中,達爾文發表了一個大膽的設想。他認為一種熊可以下到水中,變成水生動物,最後變成像鯨那樣巨大的生物。所以他講,只要有足夠的時間,通過自然選擇,熊可以變成鯨。在以後的修訂版中,達爾文把這個說法去掉了。他重新考慮後,認識到沒有具體證據來證明,所以就刪去這一條說法了。有趣的是,他的這個熊能通過自然選擇變成鯨的觀點,正是整個進化論的中心點──一個物種可以變成另一個物種。而且,鯨魚進化的說法也沿用至今。從達爾文去掉這個例子這一點,我們也可以看到他對自己這個理論有一定保留意見甚至是疑惑。

(2)概率計算否定了進化論的核心──基因突變機制

達爾文時代,近代西方科學正處於奠基階段,對生命現象的認識還很膚淺。那時的人看到了家養動物的諸多雜種變異,就認為物種也能這樣變成其它種,這就是進化。後來,隨著基因的發現和深入研究,學者們才意識到如果基因不發生根本的變化,不管後代表面與祖先有什麼差異,也沒有進化意義。然而基因又是極其穩定的,只有不正常的「基因突變」才能使之發生改變,那麼「基因突變」也就成了現代進化論的核心了。這是現代所有的進化論者公認的。這裡,我們就集中分析這個核心理論。

物種基因的穩定性極難逾越

基因的穩定性是物種保持自身穩定所必須的,同一物種不同個體的基因交流,並不能使此物種變成其它物種。動植物育種專家都知道,一個物種的變化範圍是有限的。最終,培育出的品種不是不育,就是又變成原來的親本。哈佛大學的梅爾教授稱之為基因體內平衡。最常見的就是狗再怎麼雜交育種還是狗。這說明進化論有一個無法跨越的障礙。在理論上,人們把突破這個障礙的可能性寄望於基因突變,這是唯一的可能了。

理論和實際上,基因突變產生高級性狀的機率幾乎是零

基因突變,是一種在基因複製或修復損傷等過程中發生的隨機錯誤,所以又叫隨機突變,本身就是一種病態現象。它發生的機率非常低,大約在萬分之一到十億分之一之間。低等原核生物的突變率較高,大約為千分之一,而高等類型的生物中,許多基因的突變率是十萬分之一到一億分之一。

基因突變能否產生高級特徵(性狀)呢?對基因的深入研究發現︰這種情況發生的機率極低。我們知道一個基因的核心是由幾百到幾千個鹼基排列而成,四種不同的鹼基按照一定規則排列,不同的排列順序形成了非常複雜精密的遺傳密碼。既然基因突變是隨機的差錯,我們可以用一個簡單的例子來分析──

我們來考慮一下這個問題:一個複雜精密的電腦程式,隨意的改動一兩個字符能夠產生更高級的程序嗎?當然不能。基因突變也是這樣。差錯造成的突變一般是單個鹼基的變化,這種變化造成的結果往往是各種缺陷、畸形、致死,在自然條件下具有生存優勢的沒有發現一例。為了增加突變率用於研究,科學家們使用了各種方法增加突變的機率,製造了大量的突變體,也沒發現向高等方向進化的類型。

概率計算表明,生物進化的可能性小到了絕對不可能的程度

現代進化論用基因隨機突變假說解釋進化的根本原因。我們知道這種突變具有隨機性、低頻率和不定向等,值得注意的是:在數學公式和模型普遍應用於生物學領域的今天,進化論者並沒有提出一個全面的公式,計算從基因突變開始到一次進化實現的機率,這是為什麼呢?讓我們繼續往下看。

有許多學者從基因突變發生的機率出發,計算出了產生新物種的概率,發現小得驚人。貝希(Behe, M.J.)的《達爾文的黑盒子》(Darwin's Black Box)一書中,美國生物化學家貝希以血液凝固的一系列生物化學機制為例,講述如此複雜精密的生命現象不可能是進化出來的。其中一個蛋白(TPA)產生的機率是十分之一的十八次方,經過計算至少需要一百億年才能發生。如果同時進化出和它相互作用的蛋白,機率就是十分之一的三十六次方。他說:「很可惜,宇宙沒有時間等待。」

這裡我們提出一個寬鬆的公式,根據突變機率計算進化產生新物種的概率(P):

P=(M ×C ×R × E ×S) n

通俗地說,就是一個物種的某個體發生了突變(機率M=0.001),並且突變後的基因與自身其它基因在不同層次的產物上可以兼容(寬鬆估計C=0.01),而且在生存競爭中該個體能夠存活,有繁殖的機會(R=0.1),而且突變恰好有縱向進化的意義,也就是有益的進化(這種情況至今沒有發現,某些進化論者估計為E=0.001);而且突變基因在種群中能夠穩定下來得以擴大(寬鬆的估計為S=0.1);因為新物種的形成需要一系列新基因的出現,假設要十個(冪指數n=10,實際物種間絕對沒有這么小的基因差異),那麼進化出一個新物種的概率為:

P =(0.001×0.01×0.1×0.001×0.1)10=10-100

按照一年繁殖十代,種群(意指生活在同一地點的同種生物個體的總和)個體數為一千,相應的進化所需要的時間極為寬鬆的計算也需要「十的九十六次方」年。目前科學家認為宇宙年齡不會超過二百億(二乘十的十次方)年,進化一個新物種的時間,是宇宙的年齡的自乘約九·四次,足見進化是絕不可能的。

生物最相近的物種也不可能只差十個基因,高等生物和低等生物基因更是差別上萬,因此生物從低等到高等進化所需要的時間根本是無法想像的了。

生命自然產生的機率,如同用「颶風能完成裝配飛機」一樣,都是不可能的任務

對於生命的產生,現代進化論認為也是一個自然過程,認為簡單的有機物和無機物在某種特殊條件下進化成複雜的生命大分子,各種複雜的大分子進一步組合演化形成原始生命。讀到這麼多串連的「理想化」過程,讀者恐怕會考慮其中的機率問題了,英國科學家霍伊爾(Fred Hoyle)曾表示:「上述事情發生的可能性正如利用席捲整個廢料廠的颶風來裝配七四七噴射機一樣。」(見參考數據3)

假設和猜測能用作證明嗎?

誰都會回答:「當然不能。」如果一連串(比如5個)的假設來做證明,即使每個可能性有70%,那麼總體(5個70%相乘)可信度只有16.8%了。根據前面分析,我們知道進化論的分子進化機制就是一系列假設的組合,已經把可能性降低到宇宙不可能等待的地步了。宇宙還沒等到一個物種的進化就已經毀滅無數次了。這樣看來,進化理論真是對的嗎?科學的嚴謹性是不是應該懷疑它呢?

(3)進化論的尷尬—關於進化時間表的種種疑問

根據進化論的概念,人類是由最原始的水生植物,慢慢進化到水生動物,接著爬上陸地,從兩棲生物,爬蟲類,哺乳類,最後進化到猴子,再下到地上進化成人類,中間的過程經歷了幾億年。生物學家按照生命由簡單到複雜,由低等到高等,畫出了進化時間表。比如根據進化論,五·七億年至五億年前地球上出現了最簡單的單細胞及海綿等低等生物。以下這張圖表表示了進化論認為的生物出現時間表,以及本書提到的許多不為人知的實際考古發現之間的對比。

|

年代 |

進化論認為當時地球 的可能情況 |

進化論認為當時生存的生物 |

實際發現的化石與遺蹟 |

|

46億年前~5億7千萬年前 |

地殼形成,陸地聚集,有很多火山活動。大海產生了,但生命尚未出現。 |

單細胞生物,細菌。 |

人造金屬球,核子反應爐。 |

|

5億7千萬年前~2.5億年前 |

造山運動產生陸地,出現森林、沼澤和三角洲。 |

寒武紀大爆發。三葉蟲,水生低等植物,陸生低等植物,魚類,兩棲類。 |

人類鞋印,人類腳印,煤炭里的金鍊子,鐵鍋。 |

|

2.5億年前~6千5百萬年前 |

氣候溫暖,火山活動頻繁,地殼板塊發生變動。 |

巨大恐龍出現,蕨類植物,小型哺乳類動物。 |

人類腳印,人類手指化石和鐵錘。 |

|

6千5百萬年前~2百萬年前 |

氣候轉涼,草地出現,陸地升起。 |

恐龍滅絕,哺乳類大量出現,南方古猿出現。 |

臂肱骨,人類大腿骨。 |

|

2百萬年前~ 1萬年前 |

氣候與陸地逐漸發展成今天的型態。 |

人類開始由猿進化成人 |

假造的猿人化石,火星塞,金屬花瓶。 |

其實,許多考古學家的發現都直接地反駁了進化論支持者的論點,例如在世界各地陸續發現了遠古不同時期的人類的直接證據,從幾萬年前至幾億年前的人類腳印到人體的骨骼化石,都無法被歸納到進化時間表。以下列出部分已被證實的發現。

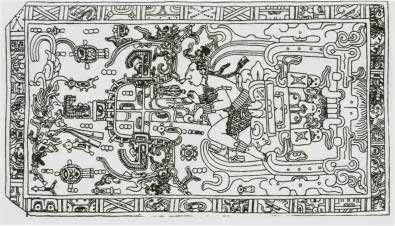

五億四千萬至二億五千萬年前的人類鞋印

如先前第一章所提,美國業餘化石專家米斯特(William J. Meister)在猶他州羚羊泉(Antelope Springs)的寒武紀沉積岩中發現了踩在兩億多年前的地球上的生物──三葉蟲上的成人便鞋鞋印,經猶他(Utah)大學著名的化學家庫克(Melvin A. Cook)鑑定這的確是人的鞋印。(見參考數據5)

二億七千萬年前的人類腳印

一八一七年,考古學家斯庫爾克拉夫特(Henry R. Schoolcraft)和本頓(Thomas H. Benton)在美國密西西比河西岸附近的一塊石灰岩石板上,發現了兩個人類的腳印,長約10.5英吋(27公分),腳趾較分散,腳掌平展,與長期習慣於不穿鞋走路的腳印相似。腳步強健有力,腳印自然。挖掘所得的各種跡象均表明:其壓痕是在岩石很軟時踩上去的。據鑑定,這塊石灰岩石板有二億七千萬年的歷史。(見參考數據6)

二億三千五百萬年前的人類腳印

據一九九七年十一月六日《中國地質礦產報》報導,在中國雲南富源縣三迭紀岩石上面發現有四個人的腳印。據考證,這些岩石已有二億三千五百萬年的歷史。

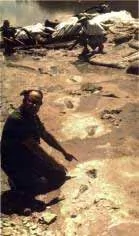

白堊紀(一億四千五百萬年~六千五百萬年前)的人類腳印、手指化石和鐵錘

在美國德克薩斯州玫瑰谷(Glen Rose)的帕拉克西河(Paluxy)河床中發現有生活在白堊紀的恐龍的腳印,考古學家們吃驚地在恐龍腳印化石旁18.5英吋的地方,同時發現有12具人的腳印化石,甚至有一個人的腳印迭蓋在一個三趾恐龍腳印上。把化石從中間切開後,發現腳印下的截面有壓縮的痕跡,這是仿製品無法做到的,顯然不是假冒的。另外在附近同一岩層還發現人的手指化石和一件人造鐵錘,有一截木頭手柄還緊緊地留在鐵錘的頭上。這個鐵錘的頭部含有96.6%鐵,0.74%硫和2.6%氯。這是一種非常奇異的合金,質量非常好,現在都不可能造出這種氯和鐵化合的金屬來。鐵錘的一截殘留的手柄已經變成煤。要想在短時間內變成煤,整個地層不僅要有相當的壓力,還要產生一定的熱量才行。如果錘子是掉在石縫中的,由於壓力和溫度不夠,就不存在使手柄煤化的過程。這說明岩層在變硬、固化的時候,錘子就在那兒了。發現人造工具的岩層和恐龍足跡所在岩層是一致的,而其它岩層都沒有恐龍足印和人造工具。這說明人類和恐龍的確曾經生活在同一時代。(見參考數據4)

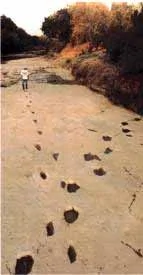

自一九六九年起史坦·泰勒(Stan Taylor)開始帕拉克西河的挖掘,在移開數噸重的石灰石後,他在白堊紀地層中發現了似人的腳印(圖片提供:Dr. Don Patton)

在一九九九年的乾旱季節中拍下河床上人與三趾恐龍的腳印清楚地交錯而行,圖片上通往人的站立處的腳印為人的,向右邊的則屬三趾恐龍的。 (圖片提供:Dr. Don Patton)

同樣在德州白堊紀地層發現的人造鐵錘(圖片提供:Dr. Don Patton)

經分析,鐵錘製造純度非常高且穩定,遠遠超出現在的煉鐵技術(圖片提供:Creation Evidence Museum)

鐵錘木柄上的黑色部分已經煤化,說明岩層固化時,錘子就在那兒了(圖片提供:Creation Evidence Museum)

古老岩層中的人手指化石(圖片提供:Dr. Don Patton)

將手指化石切片後,觀察到化石同樣具有人的骨頭的孔狀組織 (圖片提供:Dr. Don Patton)

戴爾·皮特森博士(Dr. Dale Peterson)用計算機掃描觀察手指化石的關節與其它組織。(圖片提供:Dr. Don Patton)

四百萬年前的人類上臂肱骨化石

一九六五年,考古學家帕特森(Bryan Patterson)和豪韋爾斯(W.W.Howells)在非洲肯亞的Kanapoi發現一件經鑑定為四百萬年前的人類上臂肱骨化石。美國加州大學的馬克亨利教授(Henry M.McHenry)和克盧希尼教授(Robert S.Corruccini)稱,此肱骨和現代人的肱骨幾乎沒有任何差別。(見參考數據4)

三百四十萬年~三百八十萬年歷史的人類腳印

一九七六年,著名考古學家瑪麗·利基(Mary D. Leakey)領導的研究小組在非洲坦尚尼亞北部、東非大裂谷東線,一個叫拉多里(Laetoli)的地方發現了一組和現代人特徵十分類似的腳印,這些腳印印在火山灰沉積岩上,據放射性測定,火山灰沉積岩有三百四十萬年~三百八十萬年的歷史。腳印共兩串,平行緊挨著分布,延伸了約27公尺。從這些足跡可以明顯地看出,其軟組織解剖的特徵明顯不同於猿類。其重力從腳後跟傳導,通過腳的足弓外側、拇指球,最後傳導到腳拇指,腳拇指是向前伸直的。而猩猩及南方古猿(Australopithecus)直立行走時,重力從腳後跟傳導,但通過腳的外側傳導到腳中指,且腳拇指是向側面伸出的。(見參考數據8)

二百萬年前的人類大腿骨化石

一九七二年在肯亞的圖爾卡納湖(Lake Turkana)發現的大腿骨化石和現代人類形態十分相似,據估計年代是在二百萬年前。(見參考數據4)

一百萬年前的人類骨骼

一九一三年德國科學家瑞克(Hans Reck)在非洲坦尚尼亞奧都窪峽谷(Olduvai Gorge)發現一具完整的現代人類骨骼,它處在約一百萬年前的地層中。(見參考數據4)

三十萬年前的人類骨盆化石、股骨

據一九九九年五月二十七日中國《科學時報》報導,西班牙古生物學家在該國北部布爾戈斯省阿塔普埃卡山區,發現了三十萬年前的史前人類骨盆化石、股骨及一些石制工具。

二萬六千年前的一百三十五個人類骨骼

一九九八年五月二十九日美國科學雜誌《Science》報導,在澳大利亞新南韋爾斯的蒙戈湖(Lake Mungo)、威蘭卓湖(Lake Willandra)附近發掘出二萬六千年前的一百三十五個人類骨骼、壁爐等史前古器物。另外在蒙戈三號坑還出土了一具完整的三萬年前的男子骨架化石,塗抹著赭石染料,手臂迭放在胸前,是按照葬禮儀式埋葬的。

除了上面列舉的化石發現,物種間分類的矛盾現象也引起了科學家的思考。

海藻的種系生物學與進化論的不可靠性

據「每日科學」(ScienceDaily)網站七月二日報導,荷蘭萊頓大學(Leiden University)的海藻專家德斯瑪(Stefan Draisma)認為,褐色海藻的種系分類是不正確的,幾乎應該完全顛倒過來。他的這一發現已得到很多海藻學家的支持。

根據他的研究發現,人們對現有的褐色海藻各類間的關係上的認識幾乎都是錯的。比如說,根據現有的結論,可能會推出簡單物種甚至比複雜物種出現的還要晚。(見參考數據9)

在生物學家的植物分類中,海藻是最低等的植物。它們的生長很簡單,不管海水中,還是淡水裡,都可以見到它們的蹤影。褐色海藻屬多細胞藻類,常見於溫帶。它的種類很多,小的細如絲,大的如在加州海岸水下森林的則長達50餘公尺。在分類時,科學家們除了研究褐色海藻的外部特徵以外,還分析它的DNA成分。

根據德斯瑪教授新的種系分類,生物學家可以重新整理褐色海藻的詳細分類。與舊的分類相比,新的分類方法更詳盡,也更自然一些。比如,以往只有13種,新的分類則認為有20種。

在這次重新的分類、整理中,生物學家也發現了一些新的種類。其中包括來自中國華南沿海的,只有1、2公分長的藻類。

其實,這種物種間分類互相矛盾已經不是什麼罕見的事情了。這些矛盾的現象讓許多科學家對進化論開始產生了懷疑。一般說來,根據不同物種間的差異能得出物種間的比較樹形圖,這也就是科學家們一般認為的進化論的證據,同時用它來進行生物物種分類的研究。如果承認進化論的話,就要承認進化論中的這種親屬關係。在達爾文時代尚未有近代的高級分析方法如分子生物學等,詳細的分類是近代才有的。確定親屬關係的標準有許多,比如DNA、蛋白質、或細胞色素C等等的序列比較法。在這幾種不同方式中,最廣泛使用的進化樹形圖是以細胞色素C序列比較法為基點建立起來的。

如果進化論是正確的,各種標準之間應該是前後一致的,但事實並非如此。用不同方式比較出來的結果經常是互相矛盾,甚至得到令人啼笑皆非的結果。比如根據細胞色素C的蛋白質序列來比較推算物種之間的親屬關係,發現在進化過程中人與袋鼠的親緣關係要比人與猿的關係更近。但事實上,我們都知道人與猿均屬靈長目,從生物學上看也有許多其它方面類似。所以從細胞色素C的比較結果所得出人與袋鼠的關係比人與猿的近,則有悖於其它標準得出的結果;且與常識不符,因為目前普遍認為人是從猿進化而來。從另一方面講,澳洲大陸與其它大陸的分離是幾千萬年前的事,所以澳洲袋鼠與人的親緣關係比猿與人的關係近也是講不通的。(見參考數據10、11)

此外,海龜是爬行動物的一種,然而根據細胞色素C來比較的話,海龜與鳥類的親緣關係程度要比海龜與其它的一些爬行動物比如蛇,更相近。不僅如此,雞鴨的相近程度還沒有雞與企鵝的相近程度大。

應該說明的是,在已經研究過的四十餘種樹形圖中,以細胞色素C為基準的樹形圖還算是與進化論最符合的。那麼,其它樹形圖中的漏洞就可想而知了。(見參考數據12)

更值得我們深思的是,這些結果經常不見報導,人們往往只報告與他們結論吻合的觀點。

參考數據

1. 曹凱。進化論,一個錯誤的信仰(上)(中)(下)。 http://big5.zhengjian.org/123,81,157,6.html

2. 李難編(1982)。生物進化論。北京:人民教育出版社。

3. John Horgan(1991 Feb). In the Beginning. Scientific American, Vol.264, p.100-109.

4. Michael A. Cremo, Richard L. Thompson(1993). Forbidden Archeology : the Hidden History of the Human Race. Alachua, FL: Govardhan Hill Publishing.

5. Melvin A. Cook(1970). William J. Meister Discovery of Human Footprints with Trilobites in a Cambrian Formation of Western Utah. In Walter E. Lammerts(Eds.), Why Not Creation?(chap. 6, p.185-193). Presbyterian and Reformed Publishing Co.

6. Henry R. Schoolcraft, Thomas H. Benton(1822). Remarks on the Prints of Human Feet, Observed in the Secondary Limestone of the Mississippi Valley. American Journal of Science and Arts, Vol.5, p.223-231.

7. Elizabeth Finkel(1998 May 29). Aboriginal Groups Warm to Studies of Early Australians. Science, 280(5368), p.1342-1343.

8. Tuttle R. H.(1990 Mar). The Pitted Pattern of Laetoli Feet. Nature History, p.61-64

9. Researcher Turns Brown Algae Phylogeny Upside Down(2002 July 2).

http://www.sciencedaily.com/releases/2002/06/020627010513.htm

10. Clete Knaub, Gary Parker(1982 Dec). Molecular Evolution? IMPACT, No. 114.

http://www.icr.org/pubs/imp/imp-114.htm

11. Ayala, F.(1978).The Mechanisms of Evolution. Scientific American, 239(3), p. 56.

12. Fitch, W., E. Margoliash(1967). Construction of Phylogenetic Trees. Science, Vol. 155, p.281.