——反駁郎咸平對印度民主制度的評價

作者:郭宇寬

幾年前,我曾經寫過一篇文章,批評當時風頭甚健,而我幾次近距離接觸之後大掉眼鏡的郎咸平。我和他觀點的主要分歧在於,他認為民主對中國沒有任何好處,中國當前只有加強中央集權和嚴刑峻法才有出路。

這是一種當前的中國顯然有人很贊成的觀點,但如果真朝這個方向發展,有些人一定會得益,但這個國家的人民只會陷入更深的災難。而且此人物慾過強,為了撈錢簡直不擇手段,讓我尤其感到憂慮,他的言論有很有煽動性,可以讓很多老百姓被他賣了,還給他數錢,再加上郎還雇了公關公司來包裝營銷自己,在網上,任何批評郎咸平的言論,都會遭到很多謾罵。所以上次批評過郎咸平以後,我想,行了,我已經盡到提醒公眾的責任了。而且從那以後,我觀察郎咸平也作了很大的轉型,最近幾年他很少再就國家政治體制的問題,發表他的所謂「學術見解」。他也不再提他當年發表的「國有企業效率高」的「學術見解」。專心到各地給民營企業小老闆,演講賺錢,如果他好好把心思用在賺錢上,別在到處發表「中國不需要民主」這種不倫不類的「學術見解」,我覺得這是一個很好的進步。

不過最近幾天,有朋友發來郎最近的文章「印度的腐敗,難以想像」,在文中,郎把印度描寫成了一個非常不堪的國家,尤其是嘲笑印度的民主。在我看來涉及到一些常識性的判斷,這種誤導性的觀點,在轉型期的中國是非常有危害的,而這篇文章代表著郎幾年前就讓我警惕的價值觀依然一以貫之。

我從2006年起成為美國New school 大學的中印問題研究所的Fellow,在其資助下,曾兩次前往印度進行訪問和田野調查,接觸了政府官員,商人,學者,社會活動家,包括底層的農民,礦工,手藝人,甚至毛分子游擊隊。以我的親身經歷,更覺得郎咸平對印度,尤其印度民主的評價,錯亂不堪,有一些則是完全違背事實的捏造。

中印比較的邏輯基礎

中印兩個亞洲人口大國,是很多學者都喜歡比較的,但是在我看來這種比較稍有不慎,就可能陷入簡單和粗糙,很多人又愛下大結論,諸如通過中印的GDP或者出口數據比較,就得出哪個社會制度更優越。這是非常不嚴謹的態度

郎咸平舉出一些他描繪的印度經濟發展的問題,以此來評價民主好還是不好,這不像一個受過學術訓練的人的思考水平。

如果一定要比較印度和中國,最基本的邏輯基礎是多變量的綜合分析。比如說你要評價炸雞翅這種食品對人的健康好還是不好,你不能拿飛人博爾特來跟我比,據說博爾特喜歡吃炸雞翅,他得了奧運冠軍,我郭宇寬不喜歡吃炸雞翅,跑得沒博爾特快,所以多吃炸雞翅的人跑得快。誰要做這樣的學術研究就太令人遺憾 ,不得要領。

可郎咸平的比較邏輯卻正是這樣,印度搞民主選舉,中國不搞民主選舉,中國GDP每年增長百分之十,印度每年增長百分之八,說明民主不管用,不搞民主,更有利於經濟發展。

真正了解中國印度之後,會發現雖然表面看上去,中國和印度都是發展中的人口大國,但其資源秉賦特別是歷史積累其實差別很大。如果一定單純為了比較說明政治體制對經濟發展水平的影響,不應該把中國和歐洲比,也不應該把中國和印度這樣的南亞國家比甚至與非洲國家比,應該把中國大陸,和台灣,香港,南韓,北韓,日本這樣的有近似文化傳統,人口密度,資源,氣候條件、生產方式的國家比,會更加有說服力。當然我也知道,這樣的比較是郎咸平們的弱項,他們喜歡拿印度甚至非洲的例子,來和中國比較,告訴中國讀者,你們看,搞民主沒用吧。

印度不像中國,中國早在周天子的時代就形成了中華認同概念,秦始皇又建立了大一統,而印度,在漫長的歷史中更像是一個地理概念而不是國家概念。直到今天,印度普遍國民的國家認同也遠遠沒有中國人強烈,這使得印度在很多問題上確實像是一盤散沙。要是辦中國那樣動員全國資源來搞奧運會的事情確實比較困難。

印度大陸是平坦的,表面從數字上,印度的可耕地比中國多,但印度處在熱帶地區,全年分為兩個季節,雨季和旱季。歷史學家蘭德斯的著作《國富國窮》從經濟、文化、制度、自然資源、歷史傳統等方面對國家經濟潛力進行比較,他的分析從產值和人均收入來看,溫帶到熱帶總體趨勢是越熱的地方國家越窮。而中國由於多山,雖然耕地面積相對不多,但是多處在暖溫帶和少部分亞熱帶,氣候更加溫和,有更好的條件發展農業和包括理論上的資本主義經濟發育。

這個道理也很簡單,印度到了漫長的旱季,氣溫常常動輒接近50度。這樣的氣候,不要說種莊稼很困難,勞動也是很大的痛苦。睡覺,減少身體消耗,是最明智的選擇,所以釋迦牟尼時代能夠制定僧團組織過午不食的紀律,而在中國大多數地區,晚上不吃飽飯是抗不住的。這也是一種傳統,在一年之中,印度人的工作時間要遠少於中國人。

再加上印度教有樂天知命的傳統,甚至反對現代化,中國民族意識的崛起,伴隨著學習「洋務」,興辦實業,而甘地領導的獨立運動,他的政治理想,不是讓印度發展經濟,而是讓印度回歸反工業化的田園社會。甘地的理想也深遠的影響了印度社會,在這種觀念看來,要賺那麼多錢幹嗎,活這麼累幹嗎,知足就行了,經常唱唱歌跳跳舞不是蠻好的麼。甘地自己就整天只裹一塊破布,過絕對的低碳生活。

這也是為什麼印度的人均GDP不如中國,而按照蓋樂普的統計分析,印度的國民幸福感水平卻排名在中國之前。學過經濟學的應該知道,幸福感水平是比GDP或者出口量跟能衡量國民需求的滿足程度。

郎咸平先生也是知道這個事實的,他曾在一次演講中做很有良知狀說 「中國人的收入全球最低,工作時間最長」,但為什麼在他進行中印製度比較的時候,就忘記了這個重要變量差別呢。兩家鄰居,一家男女老少每天工作12個小時,沒有節假日,一個月掙一萬;另一家每天工作7個小時,經常唱歌跳舞,一個月掙6千。那個沒日沒夜工作的一家人,有什麼好得意的呢?有什麼資格嘲笑總是唱歌跳舞的一家人,收入比他們少呢?

中印兩個亞洲人口大國,是很多學者都喜歡比較的,但是在我看來這種比較稍有不慎,就可能陷入簡單和粗糙,很多人又愛下大結論,諸如通過中印的GDP或者出口數據比較,就得出哪個社會制度更優越。這是非常不嚴謹的態度

郎咸平舉出一些他描繪的印度經濟發展的問題,以此來評價民主好還是不好,這不像一個受過學術訓練的人的思考水平。

如果一定要比較印度和中國,最基本的邏輯基礎是多變量的綜合分析。比如說你要評價炸雞翅這種食品對人的健康好還是不好,你不能拿飛人博爾特來跟我比,據說博爾特喜歡吃炸雞翅,他得了奧運冠軍,我郭宇寬不喜歡吃炸雞翅,跑得沒博爾特快,所以多吃炸雞翅的人跑得快。誰要做這樣的學術研究就太令人遺憾 ,不得要領。

可郎咸平的比較邏輯卻正是這樣,印度搞民主選舉,中國不搞民主選舉,中國GDP每年增長百分之十,印度每年增長百分之八,說明民主不管用,不搞民主,更有利於經濟發展。

真正了解中國印度之後,會發現雖然表面看上去,中國和印度都是發展中的人口大國,但其資源秉賦特別是歷史積累其實差別很大。如果一定單純為了比較說明政治體制對經濟發展水平的影響,不應該把中國和歐洲比,也不應該把中國和印度這樣的南亞國家比甚至與非洲國家比,應該把中國大陸,和台灣,香港,南韓,北韓,日本這樣的有近似文化傳統,人口密度,資源,氣候條件、生產方式的國家比,會更加有說服力。當然我也知道,這樣的比較是郎咸平們的弱項,他們喜歡拿印度甚至非洲的例子,來和中國比較,告訴中國讀者,你們看,搞民主沒用吧。

印度不像中國,中國早在周天子的時代就形成了中華認同概念,秦始皇又建立了大一統,而印度,在漫長的歷史中更像是一個地理概念而不是國家概念。直到今天,印度普遍國民的國家認同也遠遠沒有中國人強烈,這使得印度在很多問題上確實像是一盤散沙。要是辦中國那樣動員全國資源來搞奧運會的事情確實比較困難。

印度大陸是平坦的,表面從數字上,印度的可耕地比中國多,但印度處在熱帶地區,全年分為兩個季節,雨季和旱季。歷史學家蘭德斯的著作《國富國窮》從經濟、文化、制度、自然資源、歷史傳統等方面對國家經濟潛力進行比較,他的分析從產值和人均收入來看,溫帶到熱帶總體趨勢是越熱的地方國家越窮。而中國由於多山,雖然耕地面積相對不多,但是多處在暖溫帶和少部分亞熱帶,氣候更加溫和,有更好的條件發展農業和包括理論上的資本主義經濟發育。

這個道理也很簡單,印度到了漫長的旱季,氣溫常常動輒接近50度。這樣的氣候,不要說種莊稼很困難,勞動也是很大的痛苦。睡覺,減少身體消耗,是最明智的選擇,所以釋迦牟尼時代能夠制定僧團組織過午不食的紀律,而在中國大多數地區,晚上不吃飽飯是抗不住的。這也是一種傳統,在一年之中,印度人的工作時間要遠少於中國人。

再加上印度教有樂天知命的傳統,甚至反對現代化,中國民族意識的崛起,伴隨著學習「洋務」,興辦實業,而甘地領導的獨立運動,他的政治理想,不是讓印度發展經濟,而是讓印度回歸反工業化的田園社會。甘地的理想也深遠的影響了印度社會,在這種觀念看來,要賺那麼多錢幹嗎,活這麼累幹嗎,知足就行了,經常唱唱歌跳跳舞不是蠻好的麼。甘地自己就整天只裹一塊破布,過絕對的低碳生活。

這也是為什麼印度的人均GDP不如中國,而按照蓋樂普的統計分析,印度的國民幸福感水平卻排名在中國之前。學過經濟學的應該知道,幸福感水平是比GDP或者出口量跟能衡量國民需求的滿足程度。

郎咸平先生也是知道這個事實的,他曾在一次演講中做很有良知狀說 「中國人的收入全球最低,工作時間最長」,但為什麼在他進行中印製度比較的時候,就忘記了這個重要變量差別呢。兩家鄰居,一家男女老少每天工作12個小時,沒有節假日,一個月掙一萬;另一家每天工作7個小時,經常唱歌跳舞,一個月掙6千。那個沒日沒夜工作的一家人,有什麼好得意的呢?有什麼資格嘲笑總是唱歌跳舞的一家人,收入比他們少呢?

不能理解什麼是幸福的人,很難理解什麼是真正的經濟學。

中國現在每年GDP增長10%,比印度高,但有多少含量是靠透支資源,搞建設,搞拆遷,把一條路修了再挖,挖了再修搞出來的。而印度目前的經濟增長速度8%,是靠軟體業,服務業這些更有技術含量的領域,增長質量比中國要高,而且人家的增長是在一邊唱歌跳舞的條件下達到的,中國如果還不感到危機感,反思自己的發展模式。像郎咸平這樣嘲笑印度的民主,未來只會證明自己的可笑。

郎咸平還說印度 「人口比我們少2億,耕地面積比我們多40%,結果他們是最大的糧食進口國,他們養不起自己的老百姓。」 首先,這與事實不符,印度的稻米和一些經濟作物的出口,都遠遠領先中國。其次就算印度進口很多糧食也不能得出「印度養不起自己的老百姓」 的結論。印度不像中國用戶籍制度把農民捆綁在土地上,而是放開勞動力流動,允許土地撂荒,,他們的農業政策,沒有搞 「以糧為綱」,缺糧食,就到國際市場上進口,做更符合自己比較優勢的事情,這未嘗不值得我們參考。南韓和北韓相比,南韓的農業自給自足率肯定不如北韓高,看看到底是誰養不起自己的老百姓?

如果真是認真學了經濟學的人,就應該知道,阿馬迪亞森的重要研究,中國和印度相比,中國因為當年的毛澤東一人極權體制,老百姓已經餓殍遍野,一邊還在向國外出口糧食,結果在風調雨順的年景,搞出個 「三年自然災害」,印度是真遇到了自然災害,卻因為政府能夠考慮民眾的需求,通過進口糧食避免了饑荒的發生。郎咸平如果是一個尊重事實的嚴肅學者,他先應該回答,中國具有這麼溫和適合耕作的氣候條件,具有全世界都少有的勤勞隱忍的人民,卻搞出餓死幾千萬人的慘劇,這和他呼籲的加強集權,有什麼邏輯關係。

中國現在每年GDP增長10%,比印度高,但有多少含量是靠透支資源,搞建設,搞拆遷,把一條路修了再挖,挖了再修搞出來的。而印度目前的經濟增長速度8%,是靠軟體業,服務業這些更有技術含量的領域,增長質量比中國要高,而且人家的增長是在一邊唱歌跳舞的條件下達到的,中國如果還不感到危機感,反思自己的發展模式。像郎咸平這樣嘲笑印度的民主,未來只會證明自己的可笑。

郎咸平還說印度 「人口比我們少2億,耕地面積比我們多40%,結果他們是最大的糧食進口國,他們養不起自己的老百姓。」 首先,這與事實不符,印度的稻米和一些經濟作物的出口,都遠遠領先中國。其次就算印度進口很多糧食也不能得出「印度養不起自己的老百姓」 的結論。印度不像中國用戶籍制度把農民捆綁在土地上,而是放開勞動力流動,允許土地撂荒,,他們的農業政策,沒有搞 「以糧為綱」,缺糧食,就到國際市場上進口,做更符合自己比較優勢的事情,這未嘗不值得我們參考。南韓和北韓相比,南韓的農業自給自足率肯定不如北韓高,看看到底是誰養不起自己的老百姓?

如果真是認真學了經濟學的人,就應該知道,阿馬迪亞森的重要研究,中國和印度相比,中國因為當年的毛澤東一人極權體制,老百姓已經餓殍遍野,一邊還在向國外出口糧食,結果在風調雨順的年景,搞出個 「三年自然災害」,印度是真遇到了自然災害,卻因為政府能夠考慮民眾的需求,通過進口糧食避免了饑荒的發生。郎咸平如果是一個尊重事實的嚴肅學者,他先應該回答,中國具有這麼溫和適合耕作的氣候條件,具有全世界都少有的勤勞隱忍的人民,卻搞出餓死幾千萬人的慘劇,這和他呼籲的加強集權,有什麼邏輯關係。

印度的腐敗程度真得難以想像麼?

郎咸平先生告訴中國讀者,「印度的腐敗程度難以想像」,這非常讓我吃驚。印度確實有很多的腐敗,腐敗確實有傳統因素的影響,不是光靠民主就能解決的。假如一個丹麥或者瑞典的人到了印度發現,印度的腐敗對他們來說難以想像,我是可以理解的。郎咸平這個一年到頭在大陸撈錢的人,說他發現印度腐敗 「難於想像」,就讓我不可思議了。不知道他是不是有意假裝天真無邪?

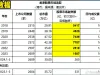

根據總部在柏林的透明國際每年公布的 「全球腐敗指數」,印度和中國的腐敗水平,基本是不相上下,同一水平的,大致都是在七十幾名左右,最近一年中國略領先幾名,有時候也會和印度並列。

由於印度是一個地方自治的分權制國家,中國是一個從中央到地方的一元制極權國家(郎咸平嫌集權的還不夠)。所以腐敗也各有特點。在我看來,印度的腐敗更像是一種自下而上的草根分沾機制,中國的腐敗更像是一種自上而下的精英掠奪機制。

所以我也接觸過一些在印度投資的商人,他們普遍反映越是在印度基層地區,越是腐敗嚴重。在印度有些地方的地方政治家幾乎是赤裸裸的腐敗分子,報紙經常報導,大家也都知道,但是民眾就是願意選他,因為他在腐敗中,也維護了地方利益,甚至腐敗來的錢,很大一部分,也要在為了選舉的需要,給選民送禮。如果一個地方政治人物,光是腐敗,而對他的選民不大方,下次別人就很難再選他。我聽印度基層地區的朋友介紹,有的地方,競選人會給一個家裡送一台電視機,一台摩托車之類的貴重禮物。在印度很大程度上腐敗,是一種自下而上的利益分配渠道。而在印度的政治高層,相對比較精英化,道德職業水準也較高,比如國家開發銀行像王益這樣程度的腐敗,商務部一個處長就可以撈幾千萬的案例,在印度是比較罕見的。

最明顯的表現是,中國政府官員的公款吃喝是幾乎不需要遮掩的,政府的高級公務車滿街都是,一個縣政府的大樓宏偉的像白宮,這在印度較難看到。現在在世界任何地方的旅遊景點,你總能看見,來自大陸各級政府的公費旅遊代表團,他們一眼就能看出和普通遊客的區別,他們在景點拍照都要按官大官小的次序站,穿的都是西裝襯衫,最愛出入常是賭場,脫衣舞廳。但印度政府官員的公款旅行團,至少我遇到的比較少。

而讓郎咸平判斷印度不如中國的最主要例子是:「香港一個大集團的CEO,他帶著香港的商會去印度投資,他回來抱怨說,在內地我做個生意,我可能會找內地官員和人脈,問題不大,成本並不是很高。但印度不行,我找了那個A部門還不行,B還要說話,B說完之後,C又出來說了,到最後我發現,我請了一堆人出來,沒有人能辦事。」

這表達了他最根本的邏輯錯誤,在中國,郎咸平認為只要花錢就好辦事,而在印度花錢也不見得好辦事,就覺得中國比印度好。從此你就可以理解郎咸平所提倡的法制到底是什麼貨色,也能理解他的道義包裝背後到底是站在誰的立場說話。

在中國大陸,商人到一個縣投資,只要搞定縣委書記就可以了,「問題不大,成本不高」。而在印度是一個分權的制衡系統,不是搞定一個人就行的。也就是說,在中國腐敗成本比較低,腐敗收益比較大,而在印度,腐敗成本比較高,而腐敗收益比較小。這樣兩個國家,聽完郎咸平的介紹,讀者如果自己用腦子想一想,會覺得誰的腐敗更加可怕?郎咸平向中國讀者宣稱印度「這一種多元化的腐敗體系,它所造成的交易成本之高,是中國的10倍、100倍。」 我真不知道,這個倍數,他是通過什麼樣的 「學術研究」 算出來的。

中印腐敗模式的差異,也造成了經濟結構的差異。中國的經濟巨頭,更多體現密切的政商合作關係,比如中國的富豪榜上,幾乎多數都是地產商,依靠從政府征地賺錢。而印度排名在前的富豪,幾乎沒有地產商,而是以Infosys為代表的世界級軟體巨頭;甚至想收購寶鋼的更加國際化的米塔爾鋼鐵;搞實業的汽車巨頭塔塔……,這些在國際舞台上的印度企業家,用周其仁教授的話來說,「一不靠出售自然資源,二不靠廉價勞動力優勢,三不靠販賣軍火,四不靠政府補貼。靠什麼呢?靠技術創新產品、管理、本土和非本土市場開發。」

印度的企業環境和企業家精神,不說學習,至少也應該值得很多中國企業和學者借鑑,而不是像郎咸平那樣出於無知,忽悠老百姓以自恃高明的嘲笑。

郎咸平先生告訴中國讀者,「印度的腐敗程度難以想像」,這非常讓我吃驚。印度確實有很多的腐敗,腐敗確實有傳統因素的影響,不是光靠民主就能解決的。假如一個丹麥或者瑞典的人到了印度發現,印度的腐敗對他們來說難以想像,我是可以理解的。郎咸平這個一年到頭在大陸撈錢的人,說他發現印度腐敗 「難於想像」,就讓我不可思議了。不知道他是不是有意假裝天真無邪?

根據總部在柏林的透明國際每年公布的 「全球腐敗指數」,印度和中國的腐敗水平,基本是不相上下,同一水平的,大致都是在七十幾名左右,最近一年中國略領先幾名,有時候也會和印度並列。

由於印度是一個地方自治的分權制國家,中國是一個從中央到地方的一元制極權國家(郎咸平嫌集權的還不夠)。所以腐敗也各有特點。在我看來,印度的腐敗更像是一種自下而上的草根分沾機制,中國的腐敗更像是一種自上而下的精英掠奪機制。

所以我也接觸過一些在印度投資的商人,他們普遍反映越是在印度基層地區,越是腐敗嚴重。在印度有些地方的地方政治家幾乎是赤裸裸的腐敗分子,報紙經常報導,大家也都知道,但是民眾就是願意選他,因為他在腐敗中,也維護了地方利益,甚至腐敗來的錢,很大一部分,也要在為了選舉的需要,給選民送禮。如果一個地方政治人物,光是腐敗,而對他的選民不大方,下次別人就很難再選他。我聽印度基層地區的朋友介紹,有的地方,競選人會給一個家裡送一台電視機,一台摩托車之類的貴重禮物。在印度很大程度上腐敗,是一種自下而上的利益分配渠道。而在印度的政治高層,相對比較精英化,道德職業水準也較高,比如國家開發銀行像王益這樣程度的腐敗,商務部一個處長就可以撈幾千萬的案例,在印度是比較罕見的。

最明顯的表現是,中國政府官員的公款吃喝是幾乎不需要遮掩的,政府的高級公務車滿街都是,一個縣政府的大樓宏偉的像白宮,這在印度較難看到。現在在世界任何地方的旅遊景點,你總能看見,來自大陸各級政府的公費旅遊代表團,他們一眼就能看出和普通遊客的區別,他們在景點拍照都要按官大官小的次序站,穿的都是西裝襯衫,最愛出入常是賭場,脫衣舞廳。但印度政府官員的公款旅行團,至少我遇到的比較少。

而讓郎咸平判斷印度不如中國的最主要例子是:「香港一個大集團的CEO,他帶著香港的商會去印度投資,他回來抱怨說,在內地我做個生意,我可能會找內地官員和人脈,問題不大,成本並不是很高。但印度不行,我找了那個A部門還不行,B還要說話,B說完之後,C又出來說了,到最後我發現,我請了一堆人出來,沒有人能辦事。」

這表達了他最根本的邏輯錯誤,在中國,郎咸平認為只要花錢就好辦事,而在印度花錢也不見得好辦事,就覺得中國比印度好。從此你就可以理解郎咸平所提倡的法制到底是什麼貨色,也能理解他的道義包裝背後到底是站在誰的立場說話。

在中國大陸,商人到一個縣投資,只要搞定縣委書記就可以了,「問題不大,成本不高」。而在印度是一個分權的制衡系統,不是搞定一個人就行的。也就是說,在中國腐敗成本比較低,腐敗收益比較大,而在印度,腐敗成本比較高,而腐敗收益比較小。這樣兩個國家,聽完郎咸平的介紹,讀者如果自己用腦子想一想,會覺得誰的腐敗更加可怕?郎咸平向中國讀者宣稱印度「這一種多元化的腐敗體系,它所造成的交易成本之高,是中國的10倍、100倍。」 我真不知道,這個倍數,他是通過什麼樣的 「學術研究」 算出來的。

中印腐敗模式的差異,也造成了經濟結構的差異。中國的經濟巨頭,更多體現密切的政商合作關係,比如中國的富豪榜上,幾乎多數都是地產商,依靠從政府征地賺錢。而印度排名在前的富豪,幾乎沒有地產商,而是以Infosys為代表的世界級軟體巨頭;甚至想收購寶鋼的更加國際化的米塔爾鋼鐵;搞實業的汽車巨頭塔塔……,這些在國際舞台上的印度企業家,用周其仁教授的話來說,「一不靠出售自然資源,二不靠廉價勞動力優勢,三不靠販賣軍火,四不靠政府補貼。靠什麼呢?靠技術創新產品、管理、本土和非本土市場開發。」

印度的企業環境和企業家精神,不說學習,至少也應該值得很多中國企業和學者借鑑,而不是像郎咸平那樣出於無知,忽悠老百姓以自恃高明的嘲笑。

相對中國,印度式的低效是印度的榮耀

在郎咸平看來,印度的體制是低效的,他舉的例子是 「你看那個浦項制鐵,它當年進印度的時候,那真是費了勁了,為什麼?它要占用村中的林地,這居民鬧得李明博跟辛格談判了好幾次。」

與此相比中國的體制,官員的決策實在是太高效了,這是郎咸平所推崇的集權帶來的高效。在中國,政府官員,想拆那片,就拆那片,想拆誰家的房子,就拆誰家的房子,想征那個村的地就征那個村的地,轉手賣給開發商,政府就可以賺大錢。誰不服,地方官員就可以把誰抓起來。這種高效而且嚴刑峻法的政府,就是郎咸平所提倡,而且他覺得集權得還不夠。

在郎眼裡,村民的林地算什麼,要搞個大項目,帶動地方政府稅收,拉動GDP,還需要談判麼?派 「棒子隊」和警察不就搞定了麼?但在印度搞不定,印度是一個多黨制衡、有新聞媒體監督的民主制度,是一個不由政府控制的國家。

在郎咸平看來,這是一個國家低效的根源,而我看到的是對哪怕最弱勢的公民權利的保障。

多快好省的上馬,甚至不用經過認真論證的上馬大項目,真的那麼好麼?

印度要修一條高速公路,談判過程很漫長,這個過程中,老百姓是實際的受益者,而且一個項目論證充分一些,當時也許著急一些,回過頭看也許還有好處。而我們要修一條高速公路,領導一拍腦袋就可以決定,效率是很高,犯錯誤的效率也很高,最後修好了,車流量不夠,甚至規劃不合理,雖然短期拉動GDP和政績的效果很明顯,但經常是低效的重複建設,而沿途的居民只能被迫接受強制的搬遷協議。哪種體制更符合百姓的福祉?這個道理並不複雜。

郎咸平所提倡的高效,其實是官僚裙帶資本主義為所欲為的高效。在中國隨便一個縣,你都會看到政府門前寬闊無比但是格調低俗的大廣場,和天安門前一樣八個車道的馬路。赤裸裸地炫耀權力的意志。這種郎咸平所提倡的「高效有執行力」的政府,常常讓我感到恐懼和痛心。

整天泡在中國的五星級賓館,豪華酒店和高爾夫球場出入的人,自然會嘲笑印度的首都居然有公開的貧民區,但如果他真的親身到印度的貧民窟參觀過,就會比較出,北京和上海為了城市形象而被驅趕出視線之外,大量 「農民工」 的居住條件比印度的貧民區更差,他就該明白這種嘲笑是多麼的可笑?中國窮人的生存狀態並不比印度的窮人樂觀,區別只是,印度的窮人是公開的,全世界都能看到。而中國的窮人,為了展現國家的形象,借著一次次奧運會、世博會、「XX大」 的理由被驅趕和遮掩起來而已。

郎咸平總是宣稱民主無用,中國當下要加強集權,加強嚴刑峻法。郎咸平從來沒有辦法正面回答的一個問題,遺憾的是,他的粉絲們也並不需要他回答的問題是。如果沒有民主機制的保障,由誰來制定嚴刑峻法?怎麼確定那個權力集團制定出來的嚴刑峻法是用來保護人民,而不是用來掠奪人民的?誰來主導嚴刑峻法,這個嚴刑峻法是用來懲罰腐敗透頂的政府官員還是懲罰無辜的人民?

事實的教訓還不夠清楚麼?為什麼在管理證券市場的時候,管理國有企業的時候,我們怎麼呼籲嚴刑峻法也無人理會,可是政府在強制拆遷的時候,它對老百姓的嚴刑峻法卻輕而易舉地成為當之無愧的世界第一嚴峻法。在中國不談權力的運行機制,不談權力來源的合法性,光講集權和嚴刑峻法,只有兩種可能,要麼是無知,要麼是無恥。在我看來,一個知識分子存在的價值,應該為蒼生人民說人話,而不是為違法強權唱讚歌。

郎咸平和他的營銷團隊,包裝他的口號是 「良知」 二字,我一直反對學者以良知自詡,學者首先要保證的是尊重事實和邏輯,為公眾提供真實的判斷,而不是忽視或混淆真實的客觀問題,卻一上來就把自己道德化。

但如果一定要談良知,從目前郎咸平的言行來看,他的「良知」一定指向不同於我的良知的方向。

在郎咸平看來,印度的體制是低效的,他舉的例子是 「你看那個浦項制鐵,它當年進印度的時候,那真是費了勁了,為什麼?它要占用村中的林地,這居民鬧得李明博跟辛格談判了好幾次。」

與此相比中國的體制,官員的決策實在是太高效了,這是郎咸平所推崇的集權帶來的高效。在中國,政府官員,想拆那片,就拆那片,想拆誰家的房子,就拆誰家的房子,想征那個村的地就征那個村的地,轉手賣給開發商,政府就可以賺大錢。誰不服,地方官員就可以把誰抓起來。這種高效而且嚴刑峻法的政府,就是郎咸平所提倡,而且他覺得集權得還不夠。

在郎眼裡,村民的林地算什麼,要搞個大項目,帶動地方政府稅收,拉動GDP,還需要談判麼?派 「棒子隊」和警察不就搞定了麼?但在印度搞不定,印度是一個多黨制衡、有新聞媒體監督的民主制度,是一個不由政府控制的國家。

在郎咸平看來,這是一個國家低效的根源,而我看到的是對哪怕最弱勢的公民權利的保障。

多快好省的上馬,甚至不用經過認真論證的上馬大項目,真的那麼好麼?

印度要修一條高速公路,談判過程很漫長,這個過程中,老百姓是實際的受益者,而且一個項目論證充分一些,當時也許著急一些,回過頭看也許還有好處。而我們要修一條高速公路,領導一拍腦袋就可以決定,效率是很高,犯錯誤的效率也很高,最後修好了,車流量不夠,甚至規劃不合理,雖然短期拉動GDP和政績的效果很明顯,但經常是低效的重複建設,而沿途的居民只能被迫接受強制的搬遷協議。哪種體制更符合百姓的福祉?這個道理並不複雜。

郎咸平所提倡的高效,其實是官僚裙帶資本主義為所欲為的高效。在中國隨便一個縣,你都會看到政府門前寬闊無比但是格調低俗的大廣場,和天安門前一樣八個車道的馬路。赤裸裸地炫耀權力的意志。這種郎咸平所提倡的「高效有執行力」的政府,常常讓我感到恐懼和痛心。

整天泡在中國的五星級賓館,豪華酒店和高爾夫球場出入的人,自然會嘲笑印度的首都居然有公開的貧民區,但如果他真的親身到印度的貧民窟參觀過,就會比較出,北京和上海為了城市形象而被驅趕出視線之外,大量 「農民工」 的居住條件比印度的貧民區更差,他就該明白這種嘲笑是多麼的可笑?中國窮人的生存狀態並不比印度的窮人樂觀,區別只是,印度的窮人是公開的,全世界都能看到。而中國的窮人,為了展現國家的形象,借著一次次奧運會、世博會、「XX大」 的理由被驅趕和遮掩起來而已。

郎咸平總是宣稱民主無用,中國當下要加強集權,加強嚴刑峻法。郎咸平從來沒有辦法正面回答的一個問題,遺憾的是,他的粉絲們也並不需要他回答的問題是。如果沒有民主機制的保障,由誰來制定嚴刑峻法?怎麼確定那個權力集團制定出來的嚴刑峻法是用來保護人民,而不是用來掠奪人民的?誰來主導嚴刑峻法,這個嚴刑峻法是用來懲罰腐敗透頂的政府官員還是懲罰無辜的人民?

事實的教訓還不夠清楚麼?為什麼在管理證券市場的時候,管理國有企業的時候,我們怎麼呼籲嚴刑峻法也無人理會,可是政府在強制拆遷的時候,它對老百姓的嚴刑峻法卻輕而易舉地成為當之無愧的世界第一嚴峻法。在中國不談權力的運行機制,不談權力來源的合法性,光講集權和嚴刑峻法,只有兩種可能,要麼是無知,要麼是無恥。在我看來,一個知識分子存在的價值,應該為蒼生人民說人話,而不是為違法強權唱讚歌。

郎咸平和他的營銷團隊,包裝他的口號是 「良知」 二字,我一直反對學者以良知自詡,學者首先要保證的是尊重事實和邏輯,為公眾提供真實的判斷,而不是忽視或混淆真實的客觀問題,卻一上來就把自己道德化。

但如果一定要談良知,從目前郎咸平的言行來看,他的「良知」一定指向不同於我的良知的方向。