1960年,陸定一(前排左五)、嚴慰冰(前排左三)夫婦與鬥詩亭劇組成員合影

文革終結了,可文革期間殘害無辜的秦城打手並沒有因為文革的終結而受到清算,那個禿子就仍在秦城上班,偶爾還要到公安部去辦事。就在那天去公安部時,他被火眼金晴的嚴慰冰趕上了。

秦城監獄沒有女看守,卻不乏女犯。文革期間的秦城女犯,大多是女人送進去的。有本事在秦城監獄私設公堂的女人當然不是普通女人。這樣的女人全中國只有兩個,即「第一夫人」江青和「准第一夫人」葉群。

陸定一夫人嚴慰冰,無疑是秦城女犯中骨頭最硬的一個。

嚴慰冰因寫匿名信辱罵葉群,於1966年4月28日關進北京市看守所,是文革期間所有女政治犯中第一個身陷囹圄的。林彪葉群不時查問審訊進展情況,林彪甚至在案組報送的材料上,批了一句令人心驚肉跳的話:「我要把嚴慰冰殺十次!」

嚴慰冰既然受到如此「青睞」,專政部門當然要給她最高「禮遇」。看守所派了六個女警官、六個男警官監管嚴慰冰一人。

1967年2月11日清晨,嚴慰冰被押往秦城。

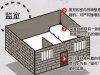

關於秦城監獄,嚴慰冰有這樣的回憶:「車進監獄,換穿黑色囚衣,原先舊時衣著絲毫不見面了。」

「住的是單身囚室。一進囚室,那巨大的鐵柵欄自動鎖上了。一個胖看守對我說:『你!這死囚!硬不低頭伏罪。如今,先要把你的威風打掉!這叫先整態度。』他隨即用手銬鎖住我的雙手,一面嘮叨著:『這叫自動銬。老老實實沾光些,若是亂動、亂折騰,便越咬越緊。』又說:『你不知道年月日吧?可以告訴你:今天是1967年2月11日。』還說:『從今起沒有你的姓和名,6707是你的姓名……只許你規規矩矩!不許你亂說亂動!』」

「監獄領導下命令說:『你!案情嚴重,態度惡劣!不配享受政治待遇!規定:(一)不准曬太陽;(二)不准洗澡;(三)不准閱讀書報!……』」

「那是真正的人間地獄。每天夜晚,半夜三更的時候,汽車叭叭地響起來,那是又一批犯人被送了進來,犯人進來的時候臉上蒙著黑布,被牽著分到各個牢間。我在99號,這是一個6平方米的斗室,水泥地潮濕冰涼,床離地只有七寸高,用不了多長時間就會得關節炎和風濕病。一個水泥的抽水馬桶,水管的總開關在外面,如果看守人中認為有必要熏你一下的話,只悄悄地將總開關關上,裡面就一滴水也沒有。」

「動輒得咎。看守帶著衛兵不論白天黑夜可以隨便打開囚室門,用棍子猛打我;或者在三九寒天要我光著腳板在水泥地上罰站,一站就是一個上午,下肢抽筋、發麻……」

就在秦城監獄,嚴慰冰巧遇好友孫維世——可惜是只聞其聲而未見其人。孫維世是周恩來的養女、著名的藝術家,她深知江青在上海的底細,延安時期孫維世與江青同台演出話劇《血祭上海》,才氣過人的孫維世大壓江青的風頭。作家黑雁南在《十年動亂》一書中說,江青曾親口講過:「青年藝術劇院的孫維世,在延安,她憑著當時的姿色,奪走了我熱戀的一個才子。」1968年3月1日,孫維世被莫名送進了秦城監獄。

那是1967年夏秋之間的一個早上,從嚴慰冰的隔壁——100號的窗口,忽然傳出一曲「女聲獨唱」。她爬在自己窗口下面一聽,是用俄文唱的蘇聯歌曲《祖國的英雄》。歌唱者是誰呢?難道是外國人不成?嚴慰冰沒聽出個究竟。以後,每天早上或傍晚,這個歌聲就會昂然而起。嚴慰冰懂得一點俄文,也熟悉這支歌曲。有一次,她就用中文和著這歌聲一起唱起來。這一下激怒了看守,他用腳梆梆梆地踢門,大叫道:「混帳,不許唱歌!」又衝進囚室,要以「鬧監罪」給嚴慰冰上緊銬,嚴慰冰只好不唱了。隔壁的歌聲卻沒有哪天中止過。

終於有一天,嚴慰冰聽出來了,那是孫維世的歌聲。事情是這的:這天,發給她們的「飯」是長了白毛、發了霉的窩窩頭,「菜」是一勺子看不見菜葉子的湯,泥沙倒有一半之多。嚴慰冰一看就噁心:這樣的東西吃下去非拉肚子不可。但還不能不吃,若因吃不下去而倒掉飯菜,輕則挨打,重則挨緊銬。嚴慰冰只好假裝吃著,趁看守不注意時,把窩窩頭捏碎,塞在床鋪下,上廁所時再偷偷扔掉。可是隔壁的歌唱者卻不能忍受了,她大聲叫喊著:「這不是人吃的,這是餵狗的,給你們,拿去餵狗吧!」隨著喊聲,一個窩窩頭從她的窗口飛了出來。一聽這說話聲,嚴慰冰從頭涼到腳——她原來是孫維世呀!嚴慰冰與孫維世可熟悉了,戰爭年代從陝西到河北,兩人在一個隊伍里,一路上邊談邊行軍,形影不離。現在在秦城監獄,兩位知己竟然又成了「鄰居」。

孫維世這一鬧,大禍馬上從天而降——立即被拖出去毒打。大概是傷勢太重,從此嚴慰冰就再也沒聽到過她的歌聲。過了幾天,看守叫嚴慰冰到隔壁的100號囚室打掃衛生,嚴慰冰還想:這可是與孫維世見上一面的好機會。可到隔壁一看,辦室已空空如也。

100號囚室是隔離間,是牢中牢,安有兩道鐵門,一道是大鐵門,有兩三寸厚,門一關上就「哐當」地一響,在空洞的房間裡久久迴蕩,陰森恐怖。第二道鐵門是鐵柵欄門,自動鎖,關起來嘩嘩作響,沒有鑰匙誰也別想把門打開。這屋裡連床也沒有,人只能睡在地上,水泥的馬桶上沒有水管的開關,裡面都是大小便:洋灰牆上印著斑斑點點的黑色血跡。孫維世是轉移走了,還是死了?嚴慰冰一看這景象,不敢再往下想。後來才知道,那一次孫維世的確是被打死了。

在嚴慰冰眼裡,囚室如死地,審訊室就比死地更慘酷了。據她回憶,審訊室完全是隔離的。不管裡面怎樣慘叫,外面是一點動靜也聽不到。審訊時,主審官先宣布三條紀律:

第一、必須正面回答問題。比如問你是不是反革命修正主義分子,你必須回答是,不許說不是。

第二、不許不回答問題。就是不許拒絕回答審判官提出的問題。

第三、不許做小動作。即不許咳嗽、不許打噴嚏、不許搔癢、不許喝水……

在審訊時,犯人必須首先立正。這種立正的姿勢很奇特,兩腿不許併攏,要繃得直直的。兩臂也要伸得直直的。對於老年人來說,這種姿勢是很難做到的,因此不知吃了多少苦頭。有時也可以坐一會兒,可是只要有一句話回答得不好,馬上又要立正,或者就是拳打腳踢。嚴慰冰的幾顆門牙就是被秦城監獄的打手們打掉的。嚴慰冰記得審訊時的慘象:

「也許是許久沒有見陽光,也許是窩窩頭、老菜幫子熬湯、臭醃菜……營養太差的緣故,我的頭髮大把大把地被揪落下來,散落在我的面前。」

「我掙扎著想把身邊的頭髮揀在手裡,伸開十個指頭在地上抓。姓張的和那瘦子使勁踩我的手背,他們穿的是軍皮鞋。不僅踩還使勁地搓揉。我六個手指的皮肉被搓爛了,鮮血淋淋……」

拳打腳踢之後,犯人還不能躺下,否則就會說是裝死,馬上把犯人從地上拖起來往牆上撞,一下、兩下、三下……然後,那鮮血淋漓的手,竟被戴上反手銬。獄吏們以虐為樂,居然稱之為「蘇秦背劍」。陸定一在秦城監獄也曾遭受「蘇秦背劍」的刑罰,即一隻手繞過脖子伸到背後,另一隻手彎到背後,爾後把兩隻手銬到一起。嚴慰冰則被反銬了40多天,手不能拿到前面來,吃飯時用口去咬。

1978年12月,在獄中熬了十多年而不死的嚴慰冰終於獲釋,告別了被她稱作是「人間地獄」的秦城監獄。出獄時看守還威脅她:「裡面的事情不許講出,誰要講出去,就讓他再進秦城監獄。」

但這已經嚇不倒嚴慰冰了,於是我們才能得知這樣的一段故事。

在秦城,嚴慰冰見慣了看守張牙舞爪的嘴臉。但個別典獄長反倒比較通達。嚴慰冰出獄時,典獄長王劍一對她禮遇有加,請她喝香茶,聽蘇州評彈。並送她一本書,在書的扉頁上題字:嚴慰冰同志留念!堅強不屈王劍一1978年12月×日

多年的秦城生涯,給嚴慰冰留下了難以平復的精神創傷。剛出獄時,她完全不能走路。也不能見親人和熟人,一見到他們,就控制不住自己的神經,整夜整夜地失眠。聽見汽車叫,因為汽車的喇叭聲會使她神經反射地想起秦城監獄來新犯人的情形。晚上睡覺時,監獄裡的鐵門聲、開罵聲、慘叫聲經常在她耳邊迴響。經過了漫長歲月的休養調整,她的精神狀態才逐漸恢復正常。

嚴慰冰不僅是夫妻雙雙被進秦城監獄,幾個妹妹也都被株連關進了秦城監獄。時入秦城六年之後,嚴慰冰才被允許洗澡。她的身上簡直長了一層殼。淋浴間是逐個分隔的。當她被押進浴室時,瞥見門口一雙塑料拖鞋。她大吃一驚:那不是嚴昭的拖鞋嘛?

嚴昭是嚴慰冰的二妹,任周恩來的外事秘書。嚴慰冰入獄之後,雖然渴望與二妹相聚,但從來不曾為二妹擔憂。她一直以為二妹還在周恩來身邊忙碌呢,做夢也想不到,嚴昭竟和她在同一天被捕——她在上午,嚴昭在下午。

在馬蹄形的女牢裡,嚴昭被關在52號囚室,與姐姐嚴慰冰僅僅相距47個囚室,姐妹倆卻咫尺天涯。

嚴昭曾這樣記述她眼中的秦城風景線:

秦城白楊噪暮鴉,西風黃葉何處家;苦憐杜鵑寒風泣,長門遙隔棠棣花。

在鴿子籠似的水泥囚室里,嚴昭每天都要正襟危坐離地僅八寸高的木板床上。看守不許她靠牆。有一回,她以為看守沒注意她,就在牆上靠了才一分鐘,哪知道仍被發覺,惱怒的看守竟用強力水龍頭朝她的床鋪噴射,把她的全身連同被子噴了個透濕。正是數九寒天,嚴昭凍得渾身哆嗦。好不容易熬過五個晝夜,總算用自己的體溫烘乾了衣被。

一次次受審,一次次毒打。但面對酷刑,嚴昭從不屈服。

通達而樂觀的嚴昭,把自己的鐵窗生活安排得井井有條:把床和馬桶之外那兩個多平方米的空地當作運動場,練習跑步以至練雙腿劈叉。她千方百計要來三厚冊《辭源》,花費五年時間讀完了這部1650萬字的巨著。她注意到裝牙粉的小紙袋印著紅、綠、黃三色,她就把小紙袋一個個積攢起來,用手撕成花瓣形狀,用飯粒貼在牆上,讓死灰色的囚室中綻放著紅的牡丹、綠的蘭花和黃的菊花。她常常詩興大發,把心中的思念和憤怒填進詩詞,多達千餘首。

她甚至為自己的詩詞譜曲,寫出了《念故鄉》、《要是有那麼一天》、《常相憶》等二十來支歌曲。儘管獄卒不許她唱歌,她仍然天天唱,唱《囚徒之歌》、《國際歌》、《延安頌》、《在太行山上》……一唱歌獄卒就要打她,但越打她越要唱。

1975年4月28日,經受9年煎熬的嚴昭終於告別了秦城。出獄之際,嚴昭拿起筆,極為流利地在釋放證上簽字,還能自如地講話,使審訊官目瞪口呆——原來,她在獄中天天晚間都要用手指在肚皮上練字,並且常常自問自答。所以說說寫字一點不比常人差。

老四卻沒有這麼幸運。

老四嚴平被捕時,丈夫陸永進正在幾百公里外的「五七幹校」接受「改造」。家裡只有三個孩子,最小的4歲,最大的也才12歲。父母雙雙跌落深淵,12歲的大女兒當起了家。可狠心的造反派後來又把大女兒調到距南京20公里的大廠鎮當工人,一個星期才能回一次家。每次離家之前,大女兒總要為弟妹們做好下一個星期的饅頭,然後他們自己拿去央求鄰居熱一下,將就著鹹菜吃。真是如同乞丐。幾年過去了,孩子們長得很快,卻沒有人為他們添置新衣,始終穿著媽媽入獄前添置的衣服。衣服實在太短,露出半尺皮肉。被子也是小時用的,只能曲著身蓋。

老四朝朝暮暮思念著苦命的孩子。每當夜深,總要情不自禁地連聲呼喊:「小紅啊——牛牛啊——小蘭啊——」,喊得無限淒涼。她只有在這樣大喊幾聲之後,才能一邊抽泣著,一邊慢慢睡去。

在秦城無端關了8年,老四才被釋放。這時,她已經得了精神分裂症。

老三嚴梅青也永遠失去了健全的身心。她一天到晚坐著冥思苦想:「我13歲就到了延安,在革命隊伍里長大,我犯了什麼罪?為什麼要把我關進秦城監獄?」她被關了9年,因為周恩來的干預而獲釋,出獄時已經變成了啞巴,不會講話了。

花開花落,峰迴路轉。嚴家四姊妹後來一一獲釋。秦城監獄給她們的恐怖記憶,卻永遠也無法忘卻。嚴昭出獄之後,為了提醒自己永遠牢記秦城之苦,弄了些黃連,用三層紗布包裹,做成一個黃連袋。每周星期天的早上,嚴昭起床後,便要取出黃連袋,大喊一聲:

「嚴昭,你忘了秦城的苦嗎?」

然後她又大聲回答:「不,嚴昭沒有忘!」

言畢,嚴昭把黃連袋抖幾下,讓黃連苦末撒進嘴裡。

這,成了嚴昭每周星期天必做的「早課」。

嚴昭無子無女,丈夫張非垢於1958年病故。嚴昭出獄後一度獨居於北京西城,故而一連做了好幾年的「早課」竟無人察覺。

後來,嚴慰冰擔心老二寂寞,把她請到自己家裡住。雖是客居,每逢星期天,老二的「早課」仍照做不誤——她把那袋黃連一起帶了過來。

老二做「早課」時,嚴慰冰要麼買菜去了,要麼澆花去了,所以最初的幾回「早課」,嚴慰冰一無所知。

但是,終於有一天,老二的「早課」被嚴慰冰很偶然地撞見了。

「嚴昭,你忘了秦城之苦嗎?……不,嚴昭沒有忘!」

嚴昭說罷,正虔誠地往嘴裡撒黃連末,忽地從背後爆發一陣大笑。老二一驚,回頭看,原來姐姐就站後面打量她。

兩個人靠著陽台欄杆談了起來。「老二,你想臥薪嘗膽哪?」

「是的。我要一輩子記住秦城。」

「不過……」嚴慰冰想了想說「光記住有什麼用呢?一打口號還不如一個行動。」

從此,嚴慰冰每天一大早就離開家了。老二以為她是去散步,也不在意,照常做「早課」。

一天,嚴慰冰「散步」回來,手裡拿了個小馬扎。老二大惑不解:「姐,你散步還帶馬扎?」

嚴慰冰一臉的神秘:「帶個馬紮好,走輕了,坐著歇歇。」

一晃,半個月多過去了。半個多月中,嚴慰冰沒「曠」過一次工,天天都是早出晚歸。有一天,直到吃中午飯了她還沒回家。老二這才開始擔心:她會不會有什麼病需要天天去醫院檢查,卻故意瞞著大家?

下午,嚴慰冰終於回來了。一見到嚴昭,她興高采烈,竟然照著京劇的台步,在家裡踱了起來。老二不明底細,問她:你這是怎麼啦?嚴慰冰忍不住放聲大笑,笑夠了,才向老二道出原委:她又做了一次「基度山」。

原來,嚴慰冰的所謂「散步」,是哄家裡人的。實際上這半個多月她一直在搞「偵察」。每天一早她就來到天安門廣場東側的公安部門口,在樹陰下放好小馬扎,坐在那裡,一言不發地仔細打量著每一個到公安部上班的人。

她恨透了秦城監獄那幫打手,特別是其中一個禿頂的傢伙。這禿子曾「用那硬菸灰缸專捶我的後腦瓜,好一頓毒打。末了,他使勁把我往牆角推,我被摔出老遠,摔倒了。三個門牙被打斷了。嘴唇破裂了,滿口是鮮血。我把血吐在審訊室地上……」

嚴慰冰對此刻骨銘心。但在嚴昭搬來住之前,她並沒有想到要採取什麼行動。見到了嚴昭的「早課」,她怦然心動:光記住有什麼用?必須讓那些惡棍付出代價。她說干就干,第二天就開始尋找那個打手。不知道打手的名字,沒有關係,秦城監獄屬於公安部,山不轉路轉,總有一天他會去公安部辦事,就去公安部門口等他。

嚴慰冰猜得一點不錯,文革終結了,可文革期間殘害無辜的打手們並沒有都因為文革的終結而受到清算,那個禿子就仍然在秦城監獄上班,偶爾還要在一個月內到公安部去一兩次。就在那天去公安部聯繫工作時,他被火眼金睛的嚴慰冰盯上了。

看到禿子那熟悉的身影,嚴慰冰心中一陣狂喜:半個月的辛苦沒有白費,這小子終於給我撞上了。但她仍然不動聲色,從從容容地繼續守候在大門口,等禿子出來時「覆核」一次,免得萬一看錯了人。

一直等到中午。那小子飯飽酒足之後,慢悠悠地從公安部大樓踱了出來。剛走到大門口,嚴慰冰出其不意地跑到他面前,大喊一聲:「邵名正,你還認得我嗎?」

邵名正嚇了一跳,看見面前站的是昔日「專政對象」嚴慰冰,他完全沒有了「專政機器」的凜凜威風,一張麻臉刷地變得煞白。

嚴慰冰向公安部負責人反映了禿子助桀為虐的暴行,禿子終於受到了懲罰。正所謂善有善報,惡有惡報,時間一到,必然要報。