去年10月,曾經用自己的名字為百子灣的一條無名路命名的行為藝術家葛宇路,開始了一個與城市相關的新計劃:用風跨城寄一封信。經過8天、67個小時的步行,他用電風扇和鼓風機將一封只有抬頭和落款的情書,從燕郊吹進了北京,吹到了他女朋友手中。

葛宇路說,「這是北京才有的土味浪漫。」作為一個武漢人,他來到北京之後的一個直觀感受就是,北京的風真的挺大的。「我相信很多人有著與我相似的命運,就像我自己製造的風一樣,只有那麼一點微弱的力量,任何一絲從北京刮過來的風都可以輕鬆地把我吹回去。所以每次北京颳大風的時候,我只能等待,等著一旦有機會,再往城裡吹。」

今年情人節,一則記錄下這次行為藝術的視頻,在朋友圈傳播開來。彼時,他正和同樣來自武漢的女朋友在燕郊的出租屋裡隔離。偶爾出門一次,是為了給女朋友買蝦吃,「外地人都不太敢娶武漢人當老婆,因為武漢女孩脾氣不好,很潑辣。很多武漢家庭都是女的說了算,我女朋友也經常強調,我倆的地位是不平等的,」葛宇路說。

燕郊與北京一河之隔,但真正區隔兩地的,並不是河,而是河上的進京檢查站。檢查站在燕郊人的生活中扮演著及其重要的角色。

二月底的一天,葛宇路被告知,作為一個身份證以42開頭的武漢人,他必須上交出門證,並不允許再出入小區,而距離他上次回武漢,已經過去半年時間了。與此同時,已經買好了去泰國機票的他,打算憑著這張42開頭的身份證,通過進京檢查站。

幾天前,我和已經身在曼谷的葛宇路聊了聊,他跟我講了一個武漢人兩次進京的故事。

有人問我住在哪兒,我說我住「環京」

2019年10月底的一天晚上,我從位於燕郊的家裡出發,一手拿著電風扇,一手拿著鼓風機,想把一封寫給我女朋友的信,吹到她位於北三環牡丹園的家裡。這天,是她的生日。

其實我從15號晚上就開始準備了,原計劃半夜出發,16號中午就能把信送到我女朋友手上,給她慶祝生日。後來發現,我對於這件事的難度估計得太過樂觀了,以至於16號天亮的時候,我剛剛過了進京檢查站。但我女朋友特別喜歡這個想法,希望我能完成它,於是我在大約一周之後再次出發。

原本選擇凌晨出發,就是為了避開燕郊的早高峰。但凌晨三點多的時候,路上的車就已經多了起來,有三輛卡車從我身邊呼嘯而過,我感覺像是燕郊打了個呼嚕、翻了個身,已經睡醒了。燕郊人起得特別早,因為要進京上班。我聽說在燕郊,很多父母凌晨起床替子女排隊等公共交通,為了讓子女多睡一會兒。

把信吹過檢查站的時候,我拍了很多照片,因為對於所有住在燕郊的人來說,檢查站真的扮演了很重要的角色。不論京津冀怎麼一體化,只要檢查站不取消,北京和燕郊就永遠隔著巨大的鴻溝。

葛宇路給女朋友的信

檢查站的進京方向,經常堵著長長的車隊,出京方向卻暢通無阻。沒有在檢查站消耗過數個小時的人,是沒有資格談論在燕郊生活的辛酸的,比起住在檢查站另一側的人,燕郊的上班族永遠有一個時間的黑洞。

而當通過檢查站的一瞬間,心理上的窒息感就消失了,你身上值得懷疑的一切未知,都不存在了,這時候,不管是燕郊人還是北京人,都被還原為人,不再被區隔、分化。

在某種意義上,檢查站也是觀測站,是感知北京的一個風向標。它其實並不像我們想像的那樣一成不變。檢查站的設備狀態、開放的通道、檢查的強度,每天都在變化。有時候京牌車可以免檢,偶爾外地車免檢;警察有時要看司機身份證,有時要看全車人的身份證。有時檢查格外嚴格繁瑣,那種不容爭辯,沒有道理可講,只能看臉色、看風向,只能等的感覺,每個燕郊人多少都有體會。

我在燕郊的房租是1600一個月,兩室一廳,相當便宜,風景也不錯,樓下就是潮白河,河對岸就是通州。這樣的房子要是在北京市市區,月租恐怕就得五位數了。

搬來燕郊之前,我住在北京市內的城中村。有一次我正在家裡上網,有人敲門說要檢查我的證件,我說我不能住了嗎,他說可以住,沒問題。然後他就走了,沒過多久房東就跟我說,你不能住了,因為你給上門檢查的人開門了,如果你不理他,他以為這房子裡沒人,你就可以繼續住。但我怎麼知道誰敲門不能開呢?

還有一次,我拖著行李箱回來,到了家門口發現住的地方被拉上了警戒線,每隔十米站了一個穿著黑衣服的保全。我心想這樓里是有炸彈還是咋的。其中一個保全跟我說,你不能住了,有什麼問題跟那邊的人反映。我一看,有幾個人坐在一邊喝茶打麻將,我跟他們說,我剛下飛機,家都還沒回,能不能通融一下緩兩天。他們說,你別跟我說了,有這時間,你都找到新房子了。

經歷了這兩次,我就再也不想回北京住了。現在有人問我住哪兒,我會說我住「環京」,就是環繞北京的一圈。

潮白河這麼窄,游過去才像個武漢人吧

燕郊在行政區劃上屬於廊坊,但在疫情防控上,參考的卻是北京的標準,進出小區都需要有通行證。我第一次辦通行證大約是2月7號前後,當時我在小區門口看到一張通知,說每個人都必須辦一張通行證,還說什麼要學武漢的防控,意思就是,防控升級了。

我去辦證的時候倒是沒遇到什麼問題,只是登記籍貫的時候,居委會的阿姨們看我寫的是「湖北武漢」,都嚇了一跳,我寫完之後她們集體往後退了半步,那個場景特別戲劇。阿姨問我,你是湖北武漢的啊,你在這兒過的年嗎?我說,我年前就聽說了疫情的事情,就沒回去了。

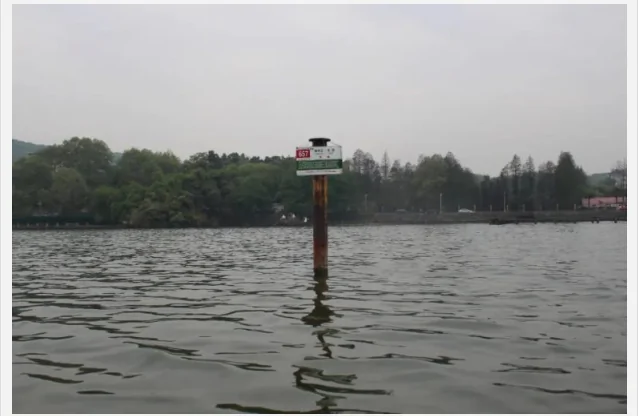

給女友的信到了檢查站

到了27號的時候,我突然接到一個電話,電話那頭是物業的人,他跟我說,不好意思,你必須把通行證交回來,因為你是湖北人,身份證42開頭的。我說你憑什麼要我交回去,他說我們也沒辦法,具體的你可以跟居委會諮詢。

我就給居委會打了電話,我說物業通知我,因為我的身份證是42開頭的,通行證必須收回,我以後不能出小區了,有這回事嗎?居委會的人說,確實有這回事,剛剛下通知傳達了北京那邊的會議精神,說以後所有身份證42開頭的,都不得進出小區了。

我剛想解釋我沒有湖北旅行史,他就打斷了我,他說,這就是一刀切,你就認了吧。我當時就突然無語了,因為他也挺痛快的,不像有些工作人員,磨磨唧唧的。

但我當時已經買好了去泰國的機票,我就接著問他,如果我出了小區就不回來了,你們是不是就管不著我了。他說,就算你出了小區,也進不了京,檢查站看到42開頭的身份證就不會放行的。聽了這話我就趕緊在順風車的群裡面問,42開頭的身份證能不能過檢查站。基本上所有司機給我的答覆都是,你就別想了,走不了的,沒戲。

我當時就打算退機票酒店了,但酒店讓我必須提供一份證明,證明是由於北京這邊的防控政策導致我去不了了。我心想這個事情太有意思了,誰會給你提供文件啊,這本來就是一件心照不宣的事情。

於是我就給12345打了個電話,問他們有沒有政策規定,身份證42開頭的人不准進京。那邊反饋也挺快,就說目前沒有聽說過這種文件,他們會儘快調查一下,然後給我回復。我說我這兒急著要走了,萬一到了檢查站被攔下來怎麼辦。他說你這個情況,通過檢查站是沒有問題的,如果你在檢查站遇到麻煩,你再打電話過來。

那時候我就覺得,我這個票反倒不能退了,我打算第二天先騎著電動車進京試試,看看會不會被攔下來。我還準備了小型的攝影機,想要把這個過程記錄下來。但說來也巧了,因為我研究生在中央美術學院讀書,所以我有一張北京地址的身份證,後來因為一系列變故,導致我沒有參加畢業那年正規的退戶口手續,雖然我的戶籍也遣返了,但這張北京地址的身份證一直沒有被收回去。所以我現在有兩張身份證,並且兩張都有效。

那天我騎著電動車到了小區門口,那個負責檢查身份證的志願者不認識42,他看了一眼我身份證上的北京地址,就放我出去了。到了檢查站,警察拿著我的身份證掃了一下,就放行了,我就這樣進了北京。我一下子就恍惚了,有點不敢相信,我就在通州買了點菜,又回到了燕郊。

後來我就接到了居委會打來的電話,說近期政府正在細化政策,過兩天會出一個針對湖北人的專屬通行證。

但我還是不放心,我覺得政策一會兒一變,一次沒被攔下來並不能說明什麼。燕郊和北京之間只隔著一條潮白河,而檢查站是潮白河上的一座橋。一開始我想的是,實在不行就從潮白河游過去。因為湖北是千湖之省,武漢人都會游泳,水性很好,不會游泳的人我們叫他「旱鴨子」。從小我爸就跟我炫耀,說他之前游長江、游東湖什麼的,我的高中老師也是,有點像是原始部落的成人禮,只有游過長江、游過東湖,你才算是一個有勇有謀、心智成熟、身體素質過硬的武漢人,才有資格自稱武漢人。我想潮白河這麼窄,游過去才像個湖北人吧。

一開始我想從家裡找個盆,把行李精簡一下,放在盆里,拖著盆游過去。但有一個實際的問題是,當時河面上還有冰沒化,水溫肯定是接近零度的,於是我就在網上查了一些和冬泳有關的注意事項,比如在多少度的水中只能游多長時間之類的,如果超過了這個時間,可能就會休克甚至有生命危險。我還研究了地圖,選了一段潮白河最窄的河段,大概有160米寬。綜合評估了一下,我覺得自己拖著行李在零度的水裡游過去,還是有點困難。

後來我就想,能不能找一個小時候洗澡的那種大澡盆,連人帶行李一起划過去。但超市和京東都沒有賣這麼大的盆的。於是我就順帶在京東搜了一下皮划艇,發現還真的有一個第二天能到貨的皮划艇,能夠承重將近200公斤,我和行李都放上去也沒問題,就趕緊下單了,還給它取好了名字,就叫「42衝鋒舟」。

直到我出發去機場的那天(3月2日),我也沒等來居委會承諾的湖北人專屬通行證。我的飛機是下午五點鐘的,我一大清早就出門了,想著如果在檢查站被攔下來了,就執行我的備用計劃,回家去取皮划艇。

我坐著順風車到了檢查站,果不其然,政策變嚴了。我在車上把身份證遞給警察,他一刷,那個警報器就開始尖叫,我當時心裡想,完了完了。然後警察就把我叫下車,醫務人員遞給我一個水銀溫度計,夾在腋下的那種,讓我測體溫。

我說警察同志我去坐飛機,你為什麼攔我。他說誰攔你了,我們這是在做調查。然後他就問我坐飛機去哪兒,我說去泰國。他就把我的機票什麼的用執法記錄儀拍了下來,就放我走了。我再一次懵了,我的皮划艇白買了,沒派上用場。

武漢是北京的過去,北京是武漢的未來

2015年的時候,我做了一個作品,叫《東湖站》。我把北京913路公共汽車東湖站的站牌拆了下來,裝在了武漢的東湖中央。

東湖這個地名,在北京指的是一個叫「東湖渠」的地方,在望京北小河公園附近,再往北一點就是來廣營。那裡並沒有任何水域,是一片高層住宅區。我猜它曾經是一片湖,後來被填掉了。

北京東湖

我隱約感覺到,北京的東湖可能就是武漢東湖未來的命運。對於武漢來說,北京是未來;而對於北京來說,武漢是它曾經經歷過的一個城市發展階段。城市的發展過程,也是它的地理環境不斷變化,空間不斷被蠶食的一個過程。

葛宇路作品《東湖站》

武漢城市化的過程,也是武漢的味道被一點點抹掉的過程。我家住在中南路,在長途客運站附近,離現在的武昌火車站也不遠。按照我們老武漢的標準來說,這已經屬於比較偏的地方了。小時候我家樓下有很多街頭大排檔和賣吃的小推車,我沒事兒就在樓下溜達,找個大排檔坐一坐。這些地方按現在的標準來說有些髒亂差,因為很多人吃飯的時候是光著膀子的,像個混混一樣,還有人身上紋著龍什麼的,講話也很大聲,有時候打打鬧鬧、罵髒話,什麼都有。

漢口有一條很有名的街叫吉慶街,因為整條街上都是大排檔,路面上黏了一層油,如果你穿了一雙膠底鞋,走在上面會一粘一粘的。吉慶街兩邊常年坐滿了吃飯的人,街頭藝人會在其中穿插表演,有吹拉彈唱的,也有演相聲小品的。這裡沒有舞台,也沒有劇場和餐廳的界限,這就是所謂的「浸入式戲劇」吧,吃著吃著飯,忽然跳出一個人,就在你桌子旁邊演起來了。

後來吉慶街重新修了很多西式的建築,特別洋氣,但市井文化卻消失了。它再也復活不了了。現在去吉慶街,甚至會覺得有點冷清,整條街的風格也在土和洋之間捉摸不定,漂亮的洋房裡面買的是熱乾麵,牛肉粉的隔壁是冰雪皇后,就完全不搭噶。

對於城市更新,我不能說我持絕對的否定態度,但是我持非常懷疑的態度。我是伴隨著武漢的城市更新長大的一代人,小學一畢業,小學就搬到新校區了;初中一畢業,初中就搬到新校區了;高中讀了一半,高中也換新校區了;大學一入學,去的就是剛落成的新校區,校園裡的路還都沒修好,一片土路中間豎了一棟房子,是我們的宿舍。

我讀本科的時候,正是武漢大拆大建的高潮。從我出生的90年代初到現在,武漢最大的變化,就是公共空間的萎靡,這樣說可能有點抽象,其實就是人們使用公共空間的方式和可能性正在逐漸被規訓和壓縮。

我小時候,住在我爺爺奶奶家,一到夏天家裡就熱得不行,也買不起空調,晚上大家就把床都搬到馬路上去,街兩邊密密麻麻的全都是各種各樣的行軍床、竹床、涼蓆。家裡所有人全都上街去,搖著扇子,坐在一起聊天。聊著聊著就困了,大家就一起在街上睡覺。今天睡我旁邊的可能是隔壁的鄰居,明天就是樓下的誰誰,後天又換人了。我們小孩可開心了,因為床和床之間的距離特別近,小孩可以腳不沾地地從街的一頭蹦到另一頭。

葛宇路小時候,「那么小就禿了」

今天當然大家家裡都有空調了,街道也變得越來越寬,更重要的是,它已經從行人的街道變成了車的街道,現在我再回到我爺爺奶奶家那條街,發現它已經變成了停車場。

包括後來,武漢一直在爭創精神文明城市,不符合精神文明準則的東西都要被取締,像隨地吐痰啊、闖紅綠燈啊,還有穿睡衣上街,都是不允許的。過去對於武漢人來說,男的穿個短褲上街,女的穿個睡衣上街,都是很正常的,不會有人覺得有傷風化,或者是耍流氓什麼的。大家都很坦然地打招呼,搖著扇子聊天,我覺得那個時候人們很文明。

現在我每次回武漢的時候,剛到的幾天,都會有點漂著的感覺。不是我變了,是武漢變了。但再待一陣子又會發現,其實武漢的精氣神一直在,只不過藏在劇變的城市景觀下面。

武漢一直在我的血液里,我說話帶著武漢口音,有時會被北京的朋友調侃,我也會跟著笑,而且非常得意和自豪。武漢教會我的「不服周」(武漢方言裡不信邪的意思),會讓我終身受用。