在古代,帝王傳位具有高度的家族性、血緣性、排他性的,以父子相承為主,輔之以兄終弟及的繼承制一直貫穿了整個封建社會,其他不相干人等想要染指只有採取政變、戰爭等等非正常手段。

但在政權更迭平凡、征戰頻繁不斷的五代十國時期,卻出現了不少養子繼位的情況,這些上一代皇帝的「乾兒子」們堂而皇之坐上了本是由「親兒子」繼承的皇位,堪稱是古代歷史上一道獨特而另類的風景線。

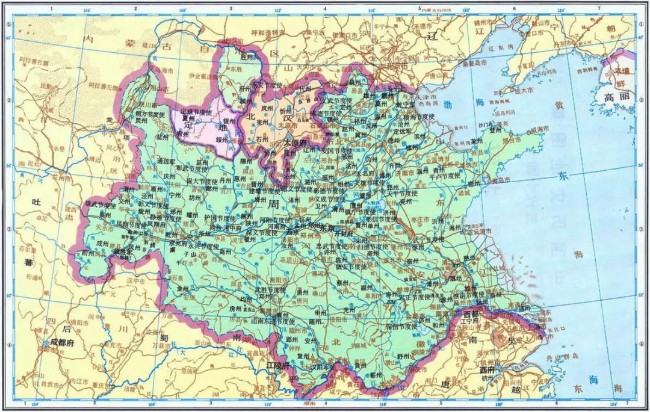

五代十國版圖

在政治舞台縱橫馳騁的養子們

在一些談論五代十國的文章中認為,當時之所以盛行養子制,是受到了北方遊牧民族文化的影響,其實這個提法並不完全正確。養子制度並非是遊牧民族的專利,其實中原漢族政權統治階層也一直有著收養子的傳統。

就拿大家最熟悉的三國時期來說,呂布就先後給丁原和董卓當過乾兒子(當然最後把兩個乾爹都給捅了)。劉備則收了劉封做養子,而劉備的老對頭曹操儘管兒子不少,但也收了曹真、何晏、秦朗三個養子。至於明太祖朱元璋的養子就更多了,像朱文正、沐英、李文忠等等不一而論。

對於五代十國們的梟雄們來說,收一些有本事有能力的年輕人當「乾兒子」,既能給予「父子名分」使其更好的為自己賣命效勞,也可以用這個「名分」來束縛他們的野心(當然這個想法最後都是付之東流)。

而對於這些養子們來說,能認這樣的乾爹,也比自己白手起家要好得多,所以雙方自然是一拍即合。養子們一般都比較珍惜這來之不易的機會,往往是身先士卒、作戰英勇,在政權和軍隊中逐漸建立了自己的人脈和威望。但這反過來,又對乾爹和親兒子們造成了嚴重的威脅。

梁太祖朱溫(852年12月9日—912年7月18日),開平元年(907年)到乾化二年(912年)在位

乾兒子將親兒子的寶座納入囊中

隨著地位的上升和鞏固,養子們的野心也越來越大,他們開始把手伸向了最高統治權。五代後梁太祖朱溫就極其寵信養子朱友文,以致於竟然繞過了自己的親兒子將其立為太子,不過朱家的幾個親兒子倒還不是任人宰割的牛羊,最後發動政變將朱友文連同親生父親朱溫一起弒殺。

相比之下,朱溫的老對頭,後唐奠基人李克用的養子李嗣源段位就高出許多,此人一直韜光養晦,直到最終奪得後唐天下繼位稱帝,不過李嗣源死後的位子最終也被他的養子李從珂奪去了。

至於那位臭名昭著的後晉「兒皇帝」石敬瑭,為了自己的地位不惜給比自己小10歲的耶律德光當乾兒子,但卻沒想到死後位子卻落到了自己的乾兒子石重貴之手。後周太祖郭威在自己的兒子都被死於非命的情況下,不得已將位子傳給了養子柴榮。

五代如此,十國也不逞多讓,楊吳實際統治者,權臣徐溫的位子最終也落到了養子徐知誥手中,而徐知誥最終乾脆滅了楊吳,改朝換代建立南唐,並恢復自己本名李晟。

而北漢二代皇帝劉鈞由於一直沒有後代,最後也只好傳位給了養子劉繼恩。

後周北漢

背後的原因淺析

首先,這些亂世帝王們對於親生兒子們過於寵溺。

五代十國的開國帝王們都是從屍山血海中殺出來的,所以很多就不想自己的下一代再過這種既危險又辛苦的日子,於是就寵愛過了頭,這點倒是和現在很多愛子心切的父母是一樣的。結果導致這些皇二代們好吃懶做,肩不能扛手不能提,既不會上陣殺敵更沒有權術心眼,在面對養子們的挑戰時往往束手無辭,只好把位子乖乖的讓出來。

比如後唐莊宗李嗣源自己是養子出身,綜合能力在五代的帝王中也算是出類拔萃,但對後代的教育上依然存在大問題。他的太子李從榮,志大才疏還自以為是,最終竟然乘著李嗣源生病起兵奪位(已經是太子了,這麼心急幹嘛),如此蠢行只能自取滅亡;而另一個兒子李從厚自小長在深宮壓根就沒打過仗,結果繼位之後也迅速被得到軍隊支持的養子李從珂給奪了位子,自己也是身首異處。

而南唐徐溫儘管有六個兒子,也是一個不如一個,六個加起來還鬥不過一個養子徐知誥,結果也是被各個擊破。

後晉高祖石敬瑭(892年—942年)

其次,當時惡劣嚴酷的環境造成即使是帝王的兒子們也出現很多非正常死亡。

比如石敬瑭七個兒子竟然有六個都早早夭亡,最後只剩下一個幾歲的小娃娃石重睿,在那個弱肉強食的時代根本就是案板上的魚肉;

而郭威更慘,他本是五代後漢的將軍,當時後漢皇帝劉承佑忌憚他,竟然乘郭威領兵在外之際將他留在京城的三個兒子全部處死,以致於讓郭威落得個膝下無子的悲慘下場(這也直接導致郭威最終滅了後漢自建後周)。這種情況下,導致帝王們死後位子不免落到了養子的手中。

郭威(904年-954年),即後周太祖

再次,養子們在實戰中得到了充足的歷練。

養子們說到底也只是個有個兒子的虛名,其實不過是帝王們手下的高級「工具人」而已。比起養尊處優的親兒子,這些乾兒子都是真刀真槍沙場拼殺,但這確歷練了他們的能力,也為他們積累了足夠的人脈和人氣。尤其是軍隊,比起那些長在深宮裡見不到面的親兒子,他們更願意傾向和擁護這些和自己共同作戰的養子,這也為他們日後登上帝位奠定了堅實的基礎。

比如柴榮,《五代史》稱讚其「為政清肅,盜不犯境」、「吏民賴之」。再像徐知誥,南宋大詩人陸游更是稱讚其「仁厚恭儉,務在養民,有古賢主之風焉」。

柴榮(921年10月27日-959年7月27日),即後周世宗

最後,傳統觀念被打破和禮儀的缺失也是造成這一現象的重要原因。

在穩定的大一統時代,帝王傳位有著一套嚴格完整完善的制度,而以儒家思想為核心的禮教傳統和綱常規範,也紮根於朝野上下所有社會成員頭腦之中,即使有某些野心家試圖謀奪位篡位,但都要冒著「天下共誅之」的風險和代價,成功者寥寥無幾。

但在五代十國時期,戰亂不休、政權更替頻繁局面,導致人們的思想意識也發生了劇烈動盪,觀念也隨之發生改變。當時人們觀念恰恰正如五代後晉將領安重榮所說的「天子兵強馬壯者唯之,寧有種耶」(但說大話的安重榮最終卻沒當上皇帝,被石敬瑭給滅了),認為什麼血統綱常都是虛的,只要有實力有軍隊就可以做皇帝,充滿了崇拜強權的味道。

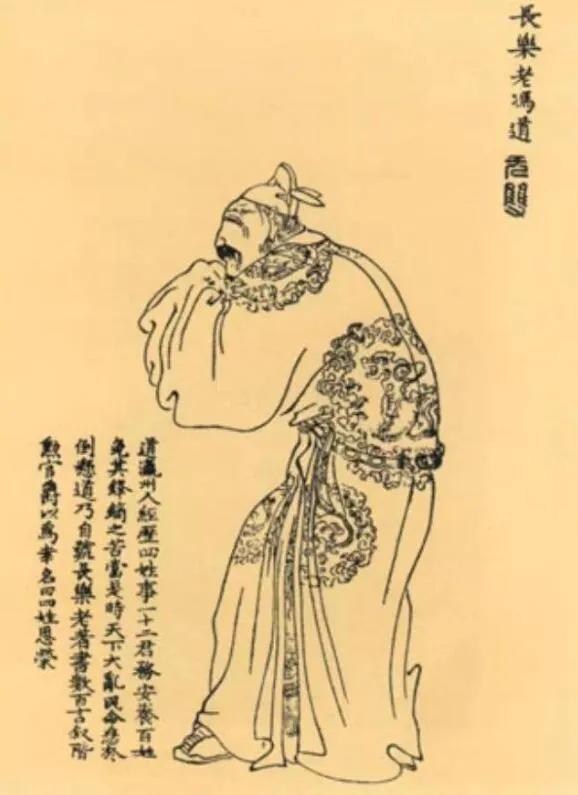

這裡面最有代表性的就是馮道,此人先後為後唐、後晉、後漢、後周四朝十位皇帝效過力,一副誰是老大我就跟誰混的嘴臉,從馮道身上也不難看出當時這些社會精英們的心態。反過來這也為這些養子奪位繼位提供了有力的思想支持和輿論支撐,使得他們不再有各種束縛和顧慮,可以放開手腳的去干。

馮道(882年-954年)

此外,從心理學的角度來說,這些養子們雖然在其他人眼中也算是地位尊崇,但是他們一想到自己在前方殺敵賣命而那些親兒子們卻在後方作威作福的時候,恐怕心裡都不會痛快。儘管他們為帝王乾爹們立下了赫赫戰功,但自己終究還是個為他人做嫁衣的「局外人」,繼承人的位子最終還是那些親兒子的,哪怕是個廢物。

這種現實的反差和心理失衡之感只會隨著時間的流逝變得越來越重,以致於他們心裡尚存的一絲感恩之情都被消磨殆盡,而剩下的,也就是在羽翼漸豐之時用武力去奪得本來不應該屬於他們的帝位了。