一難忘下鄉前的八月-送行的雹子

我們這一代人是伴隨著共和國一起成長起來的。共和國的一切風風雨雨我們都是經歷者。

共和國建國初那幾個大的政治運動,我們還太小,只有一些淺顯的記憶。除四害時我們拿著小棍子追麻雀。大煉鋼鐵時到處找鏍絲帽。直到一九六一年三年自然災害,家家吃不飽飯,那才是真的記憶深刻。

好不容易熬過了那個痛苦的年代,我們在小學裡開始了無憂無慮的生活。可正當我們面臨小學畢業的時候,一九六六年的六月一號,突然間時光就停滯了,文化大革命開始了。

初高中的哥哥姐姐們,義無反顧的投身到了那場轟轟烈烈的革命風潮里,雖然後來證明他們的所做所為都是錯誤的,但當時的他們可是熱血沸騰的。

我們這些小學六年級的學生,大部分都游離在運動之外,只有極少數人參與了串聯,批鬥等活動。也有一些參加了小學的紅衛兵,也不過是在胡同里刷刷標語,在公共汽車上唱唱紅歌,或者跟著初高中生後面湊湊熱鬧而已。

六七年底六八年初,開始恢復秩序,老三屆開始上山下鄉,我們也按照就近原則上了中學,史稱「複課鬧革命」。

經歷了一個沒有課本,沒有作業,也沒有考試,只有批判和鬥爭,學工學農的初中生活後,我們也成為了中國教育史上最沒有文化的一屆中學畢業生,迎來了陪伴終生的「小六九」的美稱。

1969年的夏天,已經進入文革中期,激烈的鬥爭已經趨向平緩。雖然並沒有學到什麼知識,但畢業分配的日子卻來臨了。七月底,經過動員、報名等一系列活動,我們的去向就定下來了。由於老三屆基本上都是插隊,而我們的分配方向主要是兵團,生活條件相對要好一些,所以大多數人選擇了去黑龍江生產建設兵團。收拾東西,遷戶口,就等通知出發了。

8月下旬,通知到了,8月29日交行李,31日乘車出發。接著就是一通忙活,購置各種生活用品,和親戚們告別,和同學們聚會,你來我往忙個不停。到28日,一個後來伴隨我們很多年的大箱子裝好了,該上路了。

29日上午,我和一位姓李的同學相伴去他母親的廠子借三輪車運行李。我們家住珠市口,他住在陶然亭游泳池南邊的玻璃四廠宿舍內,學校(現在的北緯路中學,那時叫北京七十中)正好在我們中間。他母親在玻璃五廠上班,在陶然亭公園北門附近。我們一早出發,借完三輪車,又分頭把兩家的行李送到學校,再把三輪車還回廠子,就已經是下午了。又回到他們家,他媽媽那天不知是休息還是請假了,反正是在家。看到我們回來,就馬上給我們做飯,我記得還炒了一大盤雞蛋,我倆正飢腸轆轆,毫不推辭就大吃起來,吃的那叫一個香,要知道那時候雞蛋可不是隨便就能吃到的。

吃完飯,又在他們家玩兒了一會兒,就到了四五點鐘了,天黑上來了,要下雨的樣子,匆匆忙忙的告辭後就從他們家出來了。剛剛拐過陶然亭游泳池的西南角,一陣雷聲響過,雨就來了。頂著雨忙往車站跑,希望能有一輛車過來解救。可是車沒來,雹子倒來了,而且是雞蛋大的雹子。當時所待的地方,東邊是陶然亭游泳池,西邊是陶然亭公園,任何建築都沒有,不像現在兩邊都是商店。汽車站也只是一塊牌子,毫無避雨之處。慌亂的人們跑到了游泳池的牆邊,緊緊的擠在了一起,使勁把腦袋往別人的身上扎。我當時擠在人群里,雙手抱著腦袋,竟然被雹子把手砸破了。正在這危急時刻,一輛無軌電車行駛過來,慌亂的人們盼來了救星,爭先恐後的擠上了車。這時的雹子仍然沒有停下的意思,還在不停的向地面砸著。無軌電車開著車門向前挪動著,還有人在向車上跑。可開出不長距離,車就趴窩了,原來電線被雹子打折了。又過了一會兒,冰雹變成了暴雨,地面上的下水道被凍在了一起,失去了排水功能,積水越來越深,馬上就要漫進車裡了,萬幸的是,雨水終於停了。

踏著齊膝蓋的積水,匆匆忙忙趕回家中,眼前的景色又使我吃了一驚,東屋和南屋的玻璃全部沒有了,只剩下一個個窗框,似乎在向人們訴說著那場冰雹的肆虐。我家雖然是北屋,但後窗戶的玻璃也未能僥倖。劫後餘生的鄰居們開始談論剛剛過去經歷。特別是東屋的桂英家,雹子從窗戶一直傾瀉到東牆,全家人坐在床上,用被子阻擋著雹子的進攻,真可謂驚心動魄啊。

第二天,街上到處是賣蘋果的,非常便宜,一問才知道,原來都是昨天被雹子打下來的。走到天安門廣場一看,工人們正在忙著安裝燈具,原來天安門廣場上為慶祝20周年國慶安裝的燈具全部被雹子毀滅了。

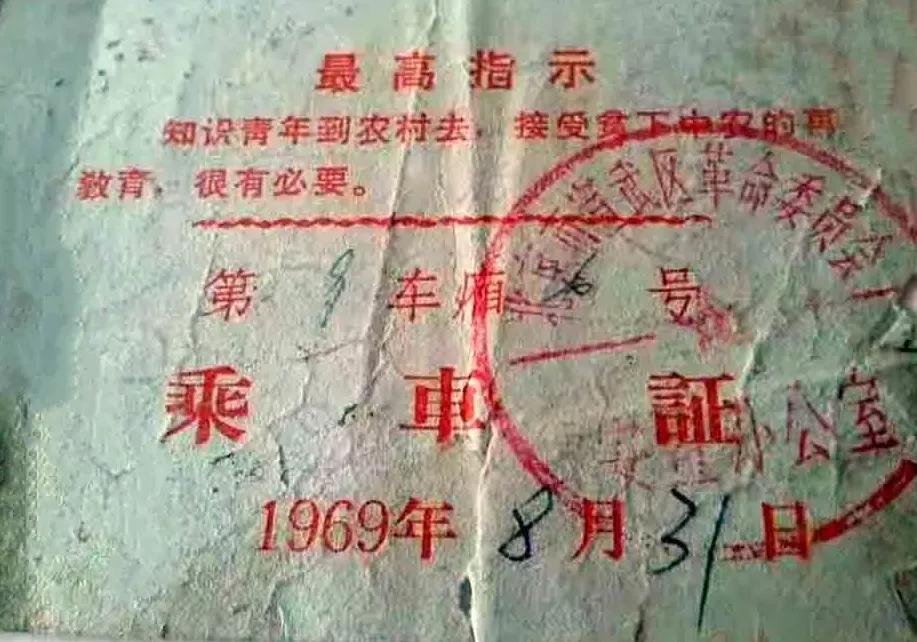

第三天,1969年8月31日十一點零六分,知青專列緩緩離開永定門火車站,我們走上了十年的知青之路。

難忘的八月,難忘的雹子。

二形形色色返城路

1966年,中國歷史上不平凡的一年。一場史無前例的文化大革命以波瀾壯闊之勢席捲全國,首先捲入這場洪流的就是在校學生。不管願意不願意,自覺不自覺,他們的命運從此被改變。

離京之前,從此天各一方

經歷了造反有理,大批判大斗爭大串聯之後的紅衛兵們終於把路走到了盡頭。城市裡已經無法再讓他們自由活動下去,於是,上山下鄉的大潮來了。

到農村去,到邊疆去,到一切可以容納他們的地方去。從北大荒到海南島,從大草原到黃土地,到處都有了知識青年的身影。

複課鬧革命

1968年12月22號,毛主席發布了「知識青年到農村去,接受貧下中農的再教育,很有必要」的最高指示,更是將上山下鄉運動推向了高潮。首當其衝的六九屆,更是創造了「一片紅」,一個不留全下鄉的記錄。

1969年8月,在這個大背景下,我們迎來了畢業分配。在一張志願表上,分別列出了四個地方:黑龍江生產建設兵團,內蒙古生產建設兵團,雲南生產建設兵團,嫩江農場。我們大多數同學選擇了東北兵團。很快,我們就被批准了,還發了一身棉衣服,一件棉大衣。

經過了遷戶口,準備行裝後,8月31日,我們一早就在學校集中,排著隊,在家長和親友的陪護下,浩浩蕩蕩的走向了永定門火車站,登上了知青專列,走向了遙遠的北大荒,邁出了人生的第一步。

剛去時,根本意識不到未來會什麼樣,什麼紮根啊返城啊沒想過。一個全新的環境,剛剛獨立生存的探索,就夠這幫孩子忙活的了。

離京乘車證

實際上,那時已經開始有人在漸漸離開了。我認識的人里,第一個離開的是在下鄉後第一個冬天,一個後來非常有名的,西遊記里唐僧的扮演者,與亞洲女首富成親的那位——遲重瑞。他因為出身於京劇世家,本身也很有才華,被某軍區文工團特招走了。我至今還記得他在宿舍里放聲高歌的樣子。

緊接著走的就是我的老排長,一位天津老高中的知青,是一個真正呵護著我們這幫小知青的大哥。他是一位軍乾子弟。父親解放了,官復原職了。孩子就參軍了。那時這樣事很普遍。

國防施工營地

從1972年開始,大學恢復了招生。不過不是延續過去的高考,而是改為由工農兵中推薦。每個連隊分配幾個名額,由黨支部提出人選,再徵求貧下中農意見,報送上級審批。我們連隊每年大約三四個人。基本上都是老三屆居多,因為他們年齡大,明事理,又能吃苦耐勞,大多數連營的中層幹部都由他們擔任,所以頭幾年被推薦上大學而離開的多數是他們。直到後來,空位置多了,我們這些小六九才開始嶄露頭角。這樣的情況一直延續到七七年鄧公復出,恢復高考才結束。在剛開始的幾年,這也是返城的一條重要通道。不過受益者主要是知青中的精英人士。

當時,知青返城還有另外一條路,就是困退和病退。病退很好理解,就是患了疾病,不適合再在北大荒生活,退回原城市。不過這個病歷診斷不好拿到,而且還要原城市指定醫院覆核。初期控制比較嚴,除非真正的有大病的,否則沒戲。困退則是城市裡的家庭有困難,需要孩子回來承擔,這個就更不容易了,因為這需要上邊有關係,有人幫你,否則連想都別想。這也間接催生了走後門這一社會頑疾。

隨著時光流淌,中央關於上山下鄉的政策也開始調整。一是減少了跨省安置,如北京天津都是從六九屆之後改為了在郊區安置,不再往外省市安排。二是開始有計劃的對插隊知青招工,對插隊幾年後的知青逐步安排進工礦企業。雖然說沒能返回城市,但終歸解決了溫飽,有了出路,也減少了上山下鄉的阻力。除個別由於出身等原因外,大部分插隊知青走上了良性循環。

這個政策出台後,原本在生活條件等各方面都優於插隊知青的兵團,一下子變為了劣勢。兵團有過兩次招工,教師和鐵路系統,但都是定向招工,我們連只有一位姓尹的女知青被招回了北京豐臺火車站,沒有大多數人什麼事。在這種情況下,聰明的人們想出了一個曲線返城的路徑。一個新的名詞誕生了——轉插。

回京探親

「轉插」,從兵團或農場把戶口遷移到有關係的農村去,不改變知青的性質,享受當地知青招工的待遇,改變個人的命運。一時間成為了熱門話題。很多人在為之努力,也有很多人成功,我所知道的範圍內,轉插走的超過了用其它途徑返城的人,頗具影響力。

和其它返城途徑不同,轉插的努力方是家庭,即使是回老家,你也得打通大隊公社領導的關係。或者是企業和上級領導有人才能成功。用時下的新詞來說,就是「拼爹」。反正各家都是八仙過海各顯神通吧。

當年我父親由於工作的關係,結識了山西大同某企業的領導,相處挺好的。就求他出面欲把我轉到下邊的縣裡去插隊。該花的也打點了。終於給我辦出了同意接收的函。但我當時已經交了一位女朋友,相處很好,就要求同時辦理兩個人的,對方答應了,也給辦理了。我將有關手續報送團軍務股後,卻沒了下文。後托人去問了一下,才知因為我女朋友是上海人,而投親靠友的理由過於牽強,所以就扣下了。

其實這件事後來沒辦成也有我自己主觀上的原因。一是我要辦去的地方條件也不是特別好,離北京也不近,所以我興趣也不是很高。二是我是從一師調過來的,除了一塊過來的人,沒有什麼熟悉的可用得上的人幫忙,所以就無限期的拖下來了。當然,誤打誤撞,後來大返城潮流一來,直接回京了。而有些走的早,已經分配了的,因為喪失了知青這塊招牌,回京的路反而崎嶇了許多。

76年,毛主席逝世,華國鋒粉碎四人幫,文革結束。第二年鄧小平復出,開始對文革遺留問題撥亂反正。知青上山下鄉也開始出現了各種聲音,特別是反對的聲音開始占據上風。出現了「國家不滿意,家長不滿意,知青不滿意」的論調。在這種情況下,各地都不同程度的放寬了知青返城的條件,大批知青看到了希望。

七七年末,恢復了高考。各地方都有知青參加,有的上了大學,離開了。但對於我們這些小六九來說,太難了些,因為我們畢竟只有小學六年級的文化呀!在我認識的人中,後來參加正式高考而上大學的只有兩個人,一個是知識分子家庭的,還有一個是兩航起義家庭的,總歸不是我們這些普通的家庭。而且他們也是回城後放棄就業在家專心複習後才去考上的。當然,他們後來的路也和我們不同,一個是大學教授,一個是國家發改委的官員。

進入一九七八年,返城風越刮越烈。各城市對困退病退標準也越來越松。而且又出了一個新政策,父母退休可以讓異地的子女回來接班。有很多家長為了自己的孩子回來,紛紛要求提前退休。

在這種大形勢下,兵團也放開了閘門。一到五師的知青開始大規模返城。到七八年底,大部分知青都踏上了回家的路。六師由於是新建師,知青比重比較大,象我們連,知青占了百分之八十,中層幹部和技術崗位全是知青,如果都放走,連隊就癱瘓了。所以,上級領導採用了拖字訣。可知青們此時已經不可能再安心的待下去了。那年的麥收都搞不下去,大家整個心思都是怎麼裝病,怎麼去開病歷,甚至有人威脅大夫。在這種壓力下,醫院崩潰了。最後是讓知青自己開病歷,自己去蓋章,成了一場鬧劇。

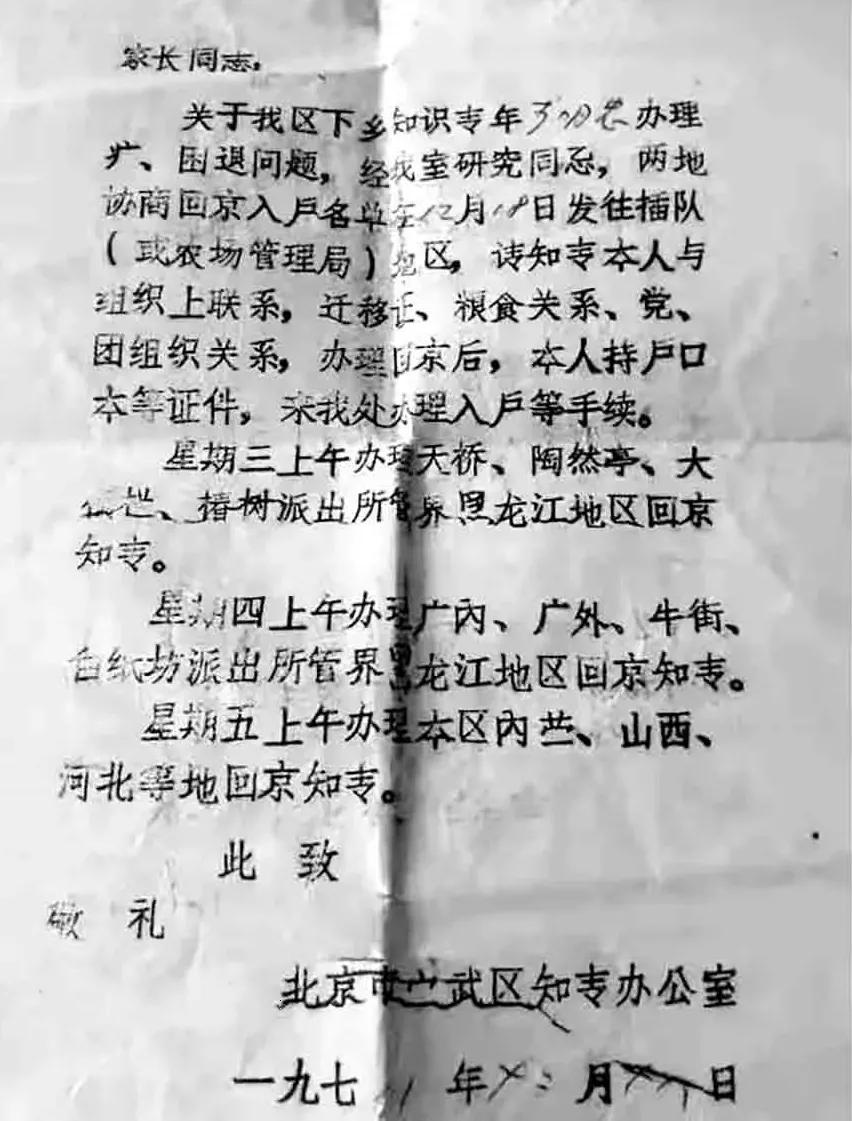

病退北京批准函

病歷有了,申請表遞上去了,矛盾集中到場部和農墾局了。(這時兵團已經撤銷了)。由於長時間得不到消息,急火攻心的知青們開始了集體上訪,邊遠的農場也每天都有大批人開著車來鬧。各連隊事實上已經陷入困境。

這種情況發展到了七八年底,農場農墾局抗不住了,開始大規模放人,成捆的商調函開始發往各城市。

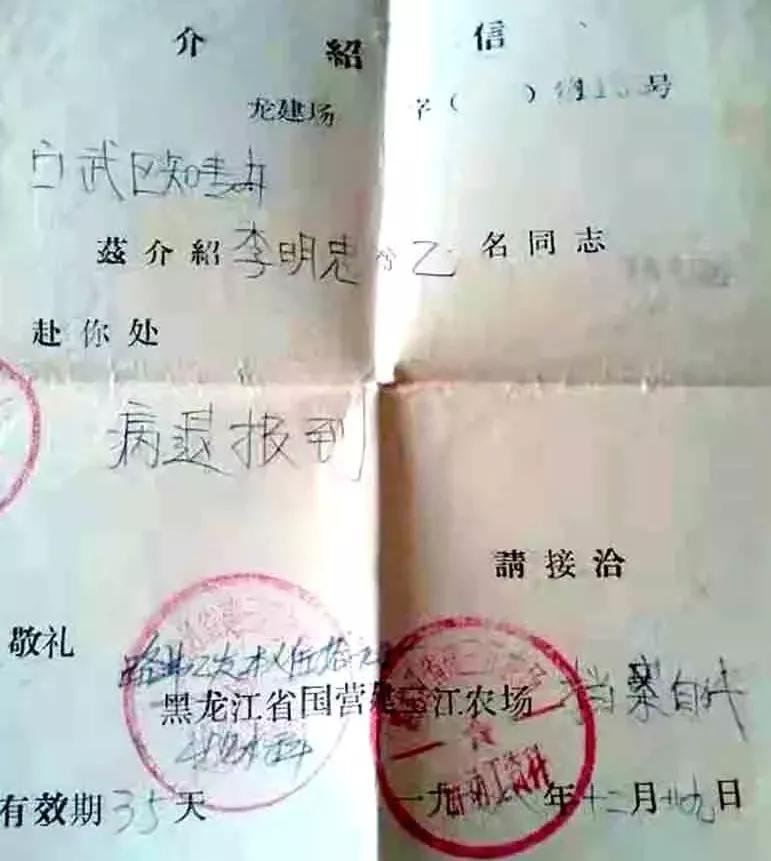

農場報到函

十二月中旬,連里通知我,我的病退申請表已經發往北京了。我在連隊裡也待不下去了。馬上買車票就返回了北京,準備得到返城的確切消息再回來。可當我到家後去一問,說我的批准函發回東北了。得,這是人生大事,不敢耽擱。在家待了兩天,就又匆匆返回了黑龍江。

當我風塵僕僕返回連隊,文書董明華告訴我,因為我不在,她怕耽誤事,就把我的戶口等都辦完了。這一下,我的心算徹底放到肚子裡去了。

得知我回來了,連長指導員還有老職工們都來看我。連長還告訴我,從第二天開始,每天三頓飯要上三家吃,他們已經排好了。只有都吃過後,才讓我走。面對大家的盛情,我實在不好駁回。而且戶口已經辦出,我已無後顧之憂,我對自己親自參與創建的連隊也感情頗深。此去能否再來也不好說,就答應下來了。

告別老連隊

從第二天開始,每天早上八點多,就有小孩子在門外喊李叔。一天三家,大家還很默契的不讓我多喝。不過這一個多星期,也是我一生中最難忘的喝酒經歷了。

新建連,連成家的老知青算上,一共只有二十多家。都喝過聊過之後,連里用膠輪拖拉機把我送到了富錦。當年福前線鐵路剛剛開通到富錦,我也算是第一批乘客吧。

一九七九年一月八號,返回北京,一月十號,辦理了戶口,重新成為了北京人。

回到京城