連續幾日關注俄烏戰爭,估計大家也有些倦了。今天,讓我們暫時把目光抽離遙遠而冷酷的戰爭,關注一下最近疫情肆虐的東方之珠。

截至目前,第五波疫情開始,已經累計感染香港市民達33萬宗,就在我打字的這個時刻,累計死亡人數已經高達1366人,彭博社最新的分析直接用了「香港是目前全球新冠死亡率最高的地區之一」的標題,顯示了香港地區疫情的嚴重程度。

很多人可能會疑惑不解,為何一直以來的防疫優等生——香港的疫情會突然惡化?

其實原因並不複雜,因為這次侵襲香港的病毒叫奧密克戎。

我在《奧密克戎來了,形勢很嚴峻》裡就說過,奧密克戎的特徵是傳播性極強,而毒性較低,這兩個特徵對於躺平式防疫的歐美來說是重大利多,但對中國目前非常成功的防疫政策卻造成重大挑戰。

而香港的防疫政策,介於歐美和大陸之間,即沒有完全躺平,也並未嚴苛隔離,之前都非常出色的應對了新冠疫情,直到傳染性極強的奧密克戎出現,再迭加正值中國人的傳統春節假期,迅速引爆了疫情。

當然,今天我不是來聊香港疫情的,我個人認為,香港的疫情也並非如表面上呈現出的樣子,容我擇日細聊。

前幾天,我在小號上談到了一位讓我驚奇的香港小姑娘,就源於我十年前在香港旅遊的一段見聞。

今天想重推這篇香港遊記,以此來給疫情中的香港人民祈福,期盼疫情早日離去,那份曾經給予我的溫度和感動,從未消失,東方之珠的榮耀與光芒,永不遠去。

以下正文(原標題:香港二三事):

01

我們這一代人,有著非常濃厚的「香港情結」。

學「小馬哥」穿著黑呢大衣、圍著白圍巾,嘴裡還不忘咬著牙籤,流著口水對著張曼玉的海報犯花痴,吃著「譚張爭霸」的瓜,聽著四大天王的粵語歌......

現在90後、00後對小鮮肉做過的蠢事,我們當年一樣也不少。

香港,在當年的我們心目中就是流行時尚的代名詞。

四川人有個口頭禪叫「你好港」,就是這麼來的,意思就是誇獎你洋氣、時髦、很有香港范兒。

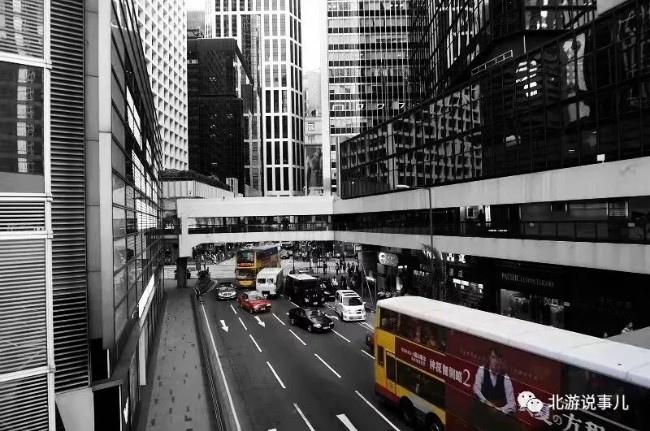

實事求是的說,高樓林立、流光溢彩、高不可攀的香港形象,在國人心目中持續了非常長的時間,而現在則完全不可同日而語,有點乾坤顛倒了。國人世面見多了,腰包也鼓了,大多都只會把香港看作一個落魄的過氣明星,隨時拿來調侃取笑一番。

我記得前幾年去香港的時候,同機有兩個年輕女孩,飛機落地後在我們後面大聲交談,有幾句對話令我我印象深刻。其中一位女孩貌似見多識廣,正在給另一位女孩介紹香港,「其實香港人比我們活得壓抑多了,住的小,壓力又大......」,自傲輕蔑之情,溢於言表。

這倒是實話,我看她倆就一點不壓抑,旁若無人的大聲說話,整個通道就聽她倆的聲音在不斷迴響了。

02

第一次到香港,我還是有點懵圈的。

我們下車的地方在老九龍的分界線上,看慣了我們整齊規整的大馬路,再看香港縱橫交錯的狹窄街道,完全暈掉。

為了儘快到酒店,我決定去旁邊的一家藥店去問路。一位大姐「接待」了我,但我馬上發現這是個錯誤,因為她講的話我完全聽不懂。

雖然自己算粵語歌死忠粉,學生時代聽了大量的粵語歌,在KTV經常裝逼,非粵語歌不唱,但是裝逼的東西遲早會露餡,一到正式場合,我發現全不好使。

更加糟糕的是,這位香港大姐的普通話比我的粵語水平也高不到哪裡去,她連比帶劃的在地圖上給我指路,我絞盡腦汁也無法領會其意思,絕望之後,我只好尷尬而不失禮貌的告訴大姐,OK,我懂了。

我當然是沒懂的,當我們重新回到界限街的路口上繼續蒙圈的時候,突然我感動了。因為藥店的大姐居然不放心,一直在觀察我們,當看到我們在路口手足無措時,追了過來,繼續用蹩腳的普通話給我們指路,那份低調的熱情,讓人心中湧現一股暖流:誰說香港人冷漠的?

之後還有很多次類似的經歷,甚至我們只是偶然看下站牌,都會有香港人主動過來詢問是否需要幫助。

這著實讓我大感意外,雖然在去港之前,我就對於所謂「香港人歧視大陸人」的傳聞一直嗤之以鼻,但是,真實的情況依然足夠讓我震驚。

如此多的普通香港人,願意停下匆忙的腳步,主動給我這個遊客提供幫助,僅僅因為我們在看站牌,這是我在所有去過的大陸城市裡都未遇到過的情況。

03

我記得我們當時住的酒店近太子地鐵站很近,早餐我們基本就在附近一家茶餐廳解決,吃完正好開啟一天的旅程。

去了多次,跟老闆和老闆娘也算有了點頭之交。

也許是我們一家都比較安靜有禮,老闆娘也會難得過來跟我攀談幾句,為什麼說難得呢?是因為,我確實沒看到她跟其他遊客有過閒談。

閒談中我了解到,老闆娘是台灣人,她們很早就來到香港做了這家茶餐廳,所以也算是半個香港人吧。

我能與她交流,可能也是因為她是台灣人,會國語的緣故,如果也像藥店大姐那種普通話,也可能沒有這些令人愉快的經歷了。

讓人不快的經歷也是有的。

因為這個茶餐廳離地鐵站近,附近遊客較多,常常有大陸同胞提著大包小包的進來就餐,他們往往操著各地方言、在店裡大呼小叫、橫衝直撞,每當此時,我都會見平日和善的老闆娘臉上略顯不悅,言語也生硬冷漠不少。

不知為何,每到此時,我完全沒有他鄉遇老鄉的喜悅,心裡倒有抱歉的內疚感。

不過這些都沒影響老闆娘跟我們的點頭交情,進店熱情相迎,離店微笑道謝,始終貫穿我們整個旅程。

04

很多人會說香港人比較冷漠、缺乏熱情。但從我的觀感來看,我認為他們和我們大陸人最大的區別,是在於對陌生人的認知上。

我們對於陌生人是警惕和不信任的,所謂「不要跟陌生人說話」,無論是生活中,還是學校教育中,社會都會語重心長的告訴我們,陌生人是靠不住的,是危險的。

但香港人給我的感覺完全不同,即使會有個別港人的語氣和表情欠缺熟人般的熱情,並會刻意表現出的距離感,但很明顯讓我感覺到的是,他們普遍沒有我們那種對陌生人的警惕和不信任。

除了陌生的香港人會不斷主動給我們指路外,我還經常提到我們在地鐵上遇到的一個小菇涼。

當時我們一家在銅鑼灣上了地鐵,搭乘荃灣線跨海回酒店,在我們一家人隨意說笑、偶爾盯著站牌的時候,跟以往一樣,又有人主動過來給我們指路了。

這次與以往不同的是,這次是位小菇涼,只見她穿著素色的連衣裙,估計就只有7、8歲的樣子,拖著一個書包,滿臉純真的問我們準備去哪裡,我環顧四周,發現這位小菇涼竟然是一個人在搭乘地鐵,她竟然完全不怕我這個陌生人,主動搭話要幫助我們這些外鄉人。

這頓時讓我意識到,如果不是習以為常的行為習慣,但凡她的家長或她所在的社會告知她一句,「陌生人會有危險」,她都不會如此自然的主動給我們說話,她是打心底里就不認為我們會對她有危險,這個社會讓她從小就不認為陌生人有危險。

這一點,足夠讓我們汗顏。

也許,在硬體上,我們已經足以傲視全球了,彈丸之地的香港,早已不在我們趕超的視野里。但是,在軟體上,我們有什麼足以驕傲的資本呢?

出於好奇,我彎下腰來和這位小菇涼交流了起來,具體對話細節我已經記不太清楚了。隱約記得,小菇涼說她家在港島,因為學位的問題,需要在旺角上學,所以每天都是獨自一人拉著書包跨海上學。

怕讓她有心理陰影,我就沒有問諸如「一個人上學,怕不怕?」,這樣可能對於她說有點傻的問題。我只是微笑對她說,我們每天出門都坐這條線,已經很熟了,不過還是謝謝她,小菇涼聽後也笑了笑。

巧的是,小菇涼的目的地也是太子站,生活總是比想像的還要精彩。

05

前段時間看新聞報導,香港人的人均壽命超過日本位列全球第一,這大部分功勞當然要歸到香港足以傲視全球的醫療體系。

不然,按照本文開頭那位大陸女孩的說法,活的如此憋屈的香港人,壽命如此高,很難得到合理的解釋。

有意思的是,被我們中國人公認為活得憋屈的兩群人,香港人和日本人,恰好是長期輪番霸占人均壽命全球第一位置的兩個群體。

這顯然非常的黑色幽默。

跟我這種偶爾往之的遊客相比,那些在香港和大陸都有長期生活和工作經驗的人,顯然比我更有發言權。

有位叫Elaine的作者寫過一篇很有名的文章。

作者走遍全球,依然最愛香港,他寫到,「我愛巴黎、東京、紐約、倫敦和台北,是我願意長住生活的地方,可香港才是我今世的家。」

他說,從美國來香港的人常常說,香港很像紐約,差異巨大的各個階層的人生活在各自不同的圈子裡,但又相安無事、和平共處。

700多萬人口裡,世界各國的外派人士就占了5%,所以香港滿大街都可以看到來自世界各地、膚色各異的人自如穿梭。Elaine說,「在香港生活的有台灣人、韓國人、美國人、澳洲人、法國人、日本人等等,每個 community都不小,有自己愛混的地方。」

他說,「香港本地人也有差別巨大的圈子,有北京來的朋友說香港人勢力貪財,那是他自己混進了那個圈子」,同樣來自大陸,Elaine看到更多是的「柔聲細語禮貌尊重」,收入算不上豐厚,但面容乾淨、有教養的中產階級。

如同大多數多元社會一樣,出現個別低素質的人,在所難免,香港同樣也不能免俗。

茶餐廳服務員、計程車司機等群體,做的可能是薪水最低的工作,其中不乏粗魯人士,偶有大聲吆喝。但他的經驗是,如果你對他們柔聲細語禮貌尊重,他們也會還以禮貌。

Elaine的感受和我的遊客經驗完全相符。

回想我在旅途中遇到的絕大多數香港人,藥店大姐、茶餐廳老闆娘、門崗守衛、地鐵上的小菇涼、砵蘭街上普通話標準的年輕靚仔、路邊主動給我們指路的父女倆、小吃店裡給我們傳授美食經驗的辦公室職員......可以說,我們沒有遇到一位香港人可以用所謂「無禮粗魯」來形容。

香港是有溫度的。

這種溫度可能不是我們所熟悉的那種熟人般的溫暖,而是一種尊重他人權益的分寸感。這種分寸感,是我們從小生活的環境裡所不習慣和欠缺的,我們往往會把這種分寸感誤判成了冷漠。

06

貧富差距大,一直是香港為人病垢的主要因素,但Elaine說,香港的貧富差距不是今天才有的,而是一直都都很大,但是香港人卻並不仇富。

香港人普遍認為,「只要制度是公平的,成功都是別人的努力和運氣。」

香港人很拼,對財富的追求毫不掩飾,這點世人皆知,他們之所以不仇富的原因,我想除了觀念的原因,還有一個很重要的因素是,即使拼搏失敗了,也依然有兜底。

Elaine說,「最差的人生活得侷促但不丟尊嚴,因為有政府提供的免費醫療、教育和養老。」

繁華的香港當然是富人的天堂,再多的錢也花得出去,同時,香港也是窮人的安樂窩,「低收入家庭住政府醫院,深切治療部所有費用(醫生、護理、醫藥、手術)只要每天1百元」,如此低廉的費用就能享受高效高質的醫療服務,香港人均壽命世界第一,並不讓人意外。

除了人均壽命全球第一,香港還有很多引以為傲的全球第一,其中經濟自由度更是連續20多年蟬聯世界第一。Elaine也引用了一句廣為流傳的話,「在亞洲以至全球200個國家和上千大城市中找不到第二個像香港這樣同時擁有最大自由和法治的城市。」

自由和法治往往相伴而生。

在一個侷促的空間,如果沒有大家高度認同的法律體系和在公共場合默認的行為規則,每個人都為所欲為,哪裡會有自由呢?

香港擁有世界上最高效、最少干預經濟的政府機構,最高素質的警察隊伍,高質低價的醫療服務,狹小的空間本來是缺點,卻恰好成就了高效率的生活半徑和安全的生活環境,這些因素都讓Elaine對香港這座城市無比依戀。

另一位叫小黛的作者也同樣表達出了對香港的深厚感情。她說,

「700多萬人擠在地勢複雜、狹小的城市,但卻因此催生了秩序。電梯靠右企,通道靠右行,上班高峰期的地鐵也永遠是先下後上,閘口出處永遠有一群人排隊拍卡,在這個行色匆匆的地方,大部分人都能不慌不忙地遵守那一套準則。該停的地方就停,該讓的地方就讓。聖誕倒數、書展大會,千萬人口聚集,工作人員規劃出路、調整入口,無論多大多密集的場面,永遠有疏散的最好辦法。三年時光,我享受著這樣無價而令人讚嘆的安全,終是被它的魅力折服。」

讓一個人熱愛一座城市的,可能就在於這些小小的細節。它們讓你感覺安心和安穩。我們常說,家是心靈的歸宿,當你對一個城市產生依戀,那一定是這座城市讓你產生了猶如回到家似的溫暖和安全感。

我對香港當然沒有如這兩位作者這麼深厚的情感,我只是一個走馬觀花的遊客,一個試圖找到青春印記的行者。

但僅就我了解到的片段,就已經足以讓我感覺到,這個貌似冰冷的世界並非缺乏善意,有時候,我們需要做的,可能僅僅是敞開心胸,去擁抱這種善意。

願香港的溫度,永在,願東方之珠的榮光,從未遠去。