在榮榮的《12平方米》中,張洹全身塗滿蜂蜜和魚內臟的腥液,赤身裸體坐在滿是蒼蠅的廁所里。

華盛頓——上世紀90年代初,中國攝影爆發出創造性的活力,但在大約十年後逐漸消退。那是一個令人焦慮不安的時期。隨著1989年6月4日的天安門廣場大屠殺,80年代對資本主義做法的鼓勵以及對政治和藝術表達的部分放鬆突然悲劇性地結束了。到1992年,經濟改革顯然在繼續全速前進,但80年代的政治寬鬆局面已然不再。

在那個動盪不安的時代,利用相機的藝術表達大量湧現,但遠遠不同於街頭攝影或新聞攝影。很多最著名的攝影作品都是對行為藝術的記錄,沉著而尖銳。自由藝術家湧入北京東郊一個被稱為東村的破舊街區,在攝影師榮榮拍攝的照片中,赤裸的張洹身上塗著蜂蜜和魚內臟的腥液,在一個燥熱、蒼蠅亂飛的公廁里坐了一個小時。「雌雄同體「的馬六明沉浸在他的女性自我中,在一個院子裡優雅地裸體漫步。政治變得非常個人化。

那些日子的騷動就像一隻困在琥珀里的大黃蜂,可以在赫尚博物館和雕塑園舉辦的《突然打開的一扇窗:中國當代攝影》展覽中得以一見。展覽將持續至1月7日。(5月7日之後,將以簡化版呈現。)展覽中的186件作品基本上來自那個時代,偶有較為近期的作品,其中大部分來自拉里·沃希的收藏,他已承諾將其中的141件作品捐贈給該博物館。

榮榮與劉錚在1996年創辦了攝影雜誌《新攝影》,它雖然存在時間不長但極具影響力。展覽的標題取自雜誌編輯們的宣言:「當觀念進入中國攝影時,它就像封閉多年的房間突然打開了一扇窗。我們現在可以舒服地呼吸了,我們現在對『新攝影』有了新的涵義。」

但是當你參觀《突然打開的一扇窗》時,你會感覺到這些藝術家呼吸急促,大口換氣,而不是在舒服地呼吸。他們正在應對中國歷史的分量,既包括近代也包括古代的歷史,以及應對這種正以令人倉皇失措的速度轉變文化的災難性劇變。

赫尚博物館和雕塑園舉辦的《突然打開的一扇窗:中國當代攝影》展覽現場。HIRSHHORN MUSEUM AND SCULPTURE GARDEN; PHOTO BY RON BLUNT

在他們的攝影作品中,人體明顯占據中心地位。一些藝術家——例如進行戶外行為藝術的張洹——仍然沒有擺脫天安門鎮壓和後來言論自由遭到壓制帶來的傷痛,他們通過自殘來表達精神上的痛苦。在背井離鄉流亡歐洲前,盛奇把一根小指頭砍斷,放進花盆,留在了北京。1998年回到中國後,他開始拍攝以殘缺不全的左手捧著一張家人照片的系列作品。

張洹的《泡沫7》(1998),他嘴裡含著一張家人的照片。VIA ZHANG HUAN STUDIO AND PACE GALLERY

盛奇的作品《我的左手(媽媽)》(2004)與顧德新的《肉》(1997)、張洹包含15張照片的《泡沫》系列(1998)有著詭異的共鳴。顧德新在這件作品中記錄下他每天用手指搓一塊生豬肉,直到它變干。張洹可以說是那個時期舉足輕重的中國觀念藝術家,在該系列中,他的臉上沾滿了肥皂沫,大張的嘴裡含著一張家庭成員的照片。蒼鑫在《交流》(1999)系列的54張彩色照片中用舌頭舔鈔票、風水羅盤、故宮和長城的地面,還有慈禧太后和毛澤東的畫像,表達自己與文化遺產的內在聯繫。

文人用筆墨創作書法和山水畫的雅致傳統曾被中共斥之為脫離群眾,尤其是在文化大革命期間。在1976年毛澤東逝世後,情況有所放鬆,可以公開承認這一藝術遺產既是美好也是負擔。在《中國山水——紋身》系列(1999)中,黃岩拍攝了自己裸露的上身,身上是同樣身為藝術家的妻子張鐵梅畫的傳統山水畫。學過書法的邱志傑在《紋身》系列(1997)中傳達了一種類似的、沉浸在歷史文化中的感覺,他將符號畫在自己赤裸的身體上,並延伸到身後的牆上。張洹更進一步。他的《家譜》(2000)是一個由九張彩色照片組成的系列,作品記錄了他的臉和剃光的腦袋被人用墨水逐漸寫滿文字,直到皮膚全部被黑墨水覆蓋,只能看到一雙閃亮的眼睛。

黃岩《中國山水系列之三》(1999)。他胸前和手臂上的傳統山水畫由畫家妻子張鐵梅所繪。VIA HUANG YAN

海波的《我是毛主席的紅衛兵》,1999~2000年,其中一個紅衛兵打扮的年輕女孩與她當下的照片放在一起。VIA HAI BO

如果說有什麼不同的話,那就是近期的歷史對這些藝術家來說甚至更加沉重。在1996年的《標準家庭》(1996)中,王勁松拍攝了200個獨生子女家庭,他們符合1980年制定、2016年才被廢除的計生政策;然後,他把這些肖像組合成一幅千篇一律的呆滯畫面。在創作《他們》(2000)和《我是毛主席的紅衛兵》(1999~2000)時,海波找到了「文化大革命「期間被洗腦的年輕狂熱分子的照片,然後追蹤到這些人物進行拍攝,發現他們上了年紀——這是顯然的,但也變得更有個性。張培力的《連續翻拍25次》(1993)是一個由25張照片組成的系列,從一幅微笑的農村女孩的宣傳照開始,逐漸分解成難以辨認的畫面。顯然,舊秩序正在瓦解。但要取代它的會是什麼,就沒有那麼清楚了。

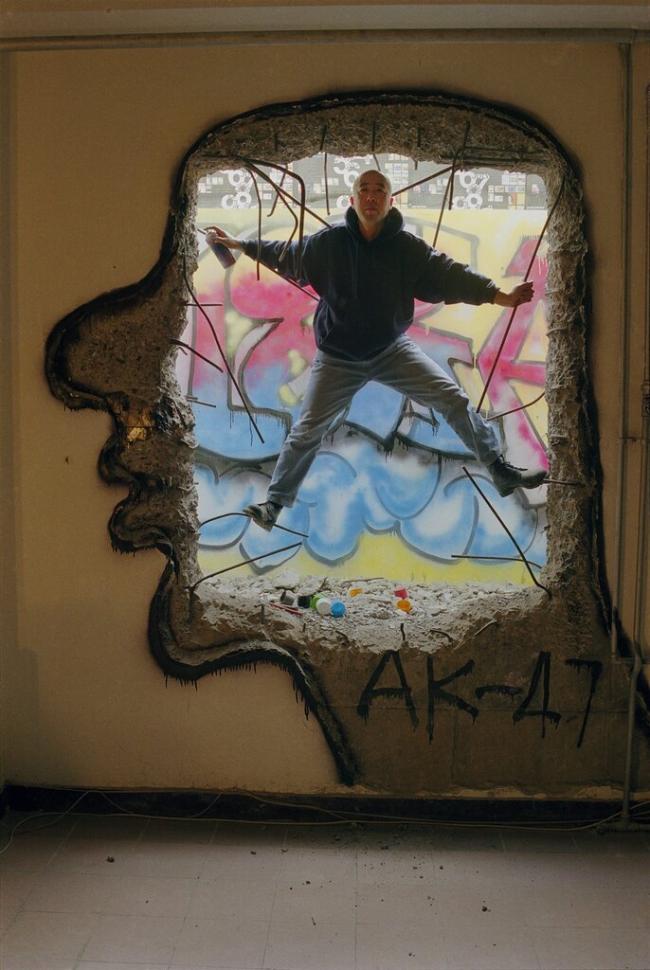

老城區的拆遷以令人不安的強度呈現了這個問題。1999年,王勁松拍攝了一組帶有漢字「拆」的建築,他將其命名為《百拆圖》。張大力探索了這場劇變的下一個階段。從1995年開始,他在北京的廢棄建築和部分拆除的建築上噴塗他的標誌性塗鴉——一個獨特的禿頂男人的側面輪廓。通常,你可以在背景中看到一些老建築的廢墟。在一些地方,他還用他自己的「吉佬兒「(Kilroy)圖案裝飾牆壁缺口處。

張大力的《199931》(1999年),他用其特有的「吉佬兒」形狀點綴牆的缺口。VIA ZHANG DALI

照片敏銳地記錄著過去和現在,而當它們展望未來時,必然會偏離紀實,而偏重於想像。年輕的錄影藝術家曹斐在2002年的《狗》中開始諷刺中國式的資本主義文化,這是一部單路視頻作品,把辦公室職員描繪成狂奔的狗,帶有邁克·凱利或保羅·麥卡錫的狂躁風格。兩年後,她離開了當今的現實,開始了2004年的「Cosplayers系列「,在這個系列中,年輕人打扮成電子遊戲和動漫中的角色,漫步在南方大都市廣州。(在這裡,視頻以噴墨列印的形式呈現。)從2007年開始,她雄心勃勃的項目《人民城寨:第二人生城市規劃》離開廣州,建造了一個虛擬城市(「人民「指的是人民幣),在一個虛構的數字世界中擺脫歷史的束縛。與她同時代的陸揚也生活在虛擬實境中。通過創造一個非二元的化身「Doku」,陸揚拋棄了性別、國籍甚至人類身份。這些藝術家試圖逃避歷史,而不是與歷史抗爭。

左起:曹斐的《人民城寨:第二人生城市規劃7號》(2007);曹斐的《Cosplayer系列》(2004);《狗》(2002),單頻錄影。HIRSHHORN MUSEUM AND SCULPTURE GARDEN; PHOTO BY RON BLUNT

宋冬《印水》(在西藏拉薩河中表演)》(1996),裝置圖。HIRSHHORN MUSEUM AND SCULPTURE GARDEN; PHOTO BY RON BLUNT

對於從事攝影的中國藝術家來說,90年代的十年已然讓人感覺像是一個充滿英雄色彩的異想天開時代。展覽以宋冬的36張彩色照片壁畫《印水(在西藏拉薩河中表演)》(1996)拉開序幕。1996年,中共當局和西藏抗議者之間的政治局勢非常緊張,在這種形勢下,宋冬在作品中反覆將一個標有漢字「水」的大木章壓入河中。當然,他的努力沒有留下任何痕跡。

面對一個鐵板一塊的國家,行動的必要性和徒勞無功在1995年的《為無名山增高一米》中得到了抒情的表達,這是東村一項經久不衰的作品。這也是張洹的想法,他把人體作為自己的工具。他和其他九名東村藝術家一起去了北京郊外的妙峰山。在那裡,他們脫光衣服,從下到上排列整齊(最重的人在下面,最輕人的在上面),經過精確地測量,排成了一米的高度。他們形成了一個人堆,與背景中的群山相呼應,在攝影師面前擺出了一幅活的山水畫(這裡展出的照片是蒼鑫的作品)。他們被拍攝,穿好衣服,然後離開。那座山依然沒有改變。