《山海經·海內東經》中載:

「雷澤中有雷神。龍身人頭,鼓其腹則雷。」

坊間亦有諺:

心藏不義事,下雨莫出門。

01

一日午後,好端端的突然下起了雨。

天空看似雲薄,雨卻越下越急,澆得路人紛紛往家跑,或就近找地兒躲避。

驀地,隨著一道閃電閃過,一個霹靂當街炸響,直震得人頭暈腦脹,耳鼓嗡嗡作響。

緊接著,便聽驚叫聲起:「老天劈死人了——」

循聲望去,街面上果真有個男子遭了雷擊,被劈得外焦里嫩,猶如過火焦木般仆倒在地,一動不動。

顯然,早已氣絕身亡。

眾人戰戰兢兢靠前,搭眼一瞅,很快認出了遭雷劈者。

是個綠營兵。

大夥都認得他。平素性情溫良,待人和善,遇著貧弱之人還經常送些吃用,從不似那些兵痞般耀武揚威欺負人。

如此熱心腸的一個人,咋就遭了雷劈,死得這般慘烈?

一時間,眾人議論紛紛:

莫非,老天也犯糊塗,看走眼認錯了人?

02

天雷劈人,本是一種自然現象。

比如,綠營兵是扛著槍走的,槍尖引下雷電致使身亡。

但在古時,坊間百姓都堅信「人在做天在看,舉頭三尺有神明」,誰敢打爹罵娘,誨淫誨盜,必然會遭天譴。

這天譴的基本路數之一,即是雷劈。所以,人們在發誓時,特別愛拿雷公說事兒:

「我要撒謊,五雷轟頂!」

「我要在外包養小妾,天打雷劈!」

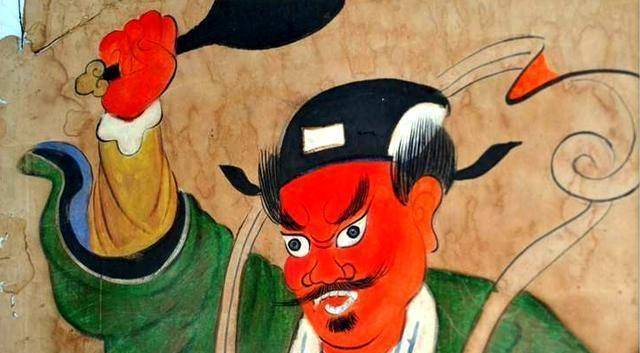

由此,龍身人頭、尖喙猴腮的雷公(《封神榜》中雷震子的形象)便成了懲罪罰惡、祛邪避災的總裁判。而被他咵嚓掉的,自然也都是些為非作歹的奸惡之徒。

扯遠了,趕緊回到雷劈現場。

這位慘遭五雷轟頂橫死當街的綠營兵,可是個好人呢,素無劣跡,不應該啊。

短短片刻,此事便報進了官府。

綠營,是清朝的常備兵種之一,參照明軍舊制,以營為單位,以綠旗為標誌,故稱綠營,也叫綠旗兵。

在清朝之初,尤其是在康熙平定三藩之亂中,綠營發揮了非常重要的作用。

此後,隨著八旗兵日漸腐化,綠營的地位則愈來愈高。

綠營兵規模大、工作累、待遇低,有滿清農民工軍隊之稱。

如今死了個好兵,須得徹查,給百姓以交代。看看到底是兵藏隱惡,還是雷公劈錯了人?

可不等派出人手,一個老兵便走進官府,長聲一嘆後道出了一樁發生於多年前的舊事。

03

當時,老兵和遭雷劈的綠營兵同在一個營,又是同鄉,關係相處得格外熟稔。

有一年,頂頭上司帶隊前往皋亭山(位於杭州城東北部)圍獵。暮色降臨,各自於山野中紮營歇息。

說來也巧,恰恰有個年輕小尼姑從綠營兵的帳篷旁經過。

見其素麵清秀,細眉細眼,身段也苗條,綠營兵禁不住心生歪念。

看周遭無人,便笑嘻嘻攔住了去路。

「你、你想幹什麼?」小尼姑慌問。

「別怕,陪哥耍耍。」

綠營兵一把扯住小尼姑,強拉硬拽拖進帳篷,並撕脫她的褲子欲行不軌。

眼瞅就要受辱,小尼姑又驚又怕,拼命掙扎中猛地一抬膝蓋,頂中了綠營兵的下三路。

這一下,可謂穩准狠,差點讓其雞飛蛋打。

趁其捂腹痛嚎之際,小尼姑奪路而逃,連褲子都沒顧上拿。

好事沒辦成,還連累小弟幾乎爆頭,綠營兵惱羞成怒,呲牙咧嘴開追。一直追出半里地,見小尼姑逃進一個小村落,方才悻悻而返。

而讓他怎麼也沒想到,一時獸性起,竟引發了一連串命案。

04

且說那小尼姑赤裸半身,慌不擇路跑進了一戶農家。

家裡,只有一個年輕少婦帶著個年約三歲的男娃,男人外出做傭工去了。

「姐姐,求你救救我。」小尼姑嗚嗚哭著央求,「讓我躲一躲,住一宿,行嗎?」

「出了什麼事?」少婦問。

「有個兵,想非禮我…」

聽罷小尼姑的哭訴,天性善良的少婦急忙關門上閂,將其藏於屋內,並借給她一套衣褲穿。

次日一早,天色未亮,擔驚受怕了一夜的小尼姑便倉皇離開,急匆匆回返尼庵。

臨近中午,少婦的男人回了家。

因做的是力氣活,弄得滿身髒兮兮的,男人便脫下衣服換一套穿。少婦打開衣箱,沒找到,這才想起昨晚錯把男人的衣裳拿給了小尼姑,而自己的還在。

正自責粗心呢,兒子稚聲稚氣地開了口:「爹,你的衣裳叫一個和尚穿走了。」

和尚?男人聽得心頭一咯噔:「哪來的和尚?」

「別聽他亂說,是尼姑。」少婦解釋道。

「是和尚,就是和尚嘛。」

小兒子比比劃劃,說昨晚來了個和尚,娘留他住了一晚,睡在了一張床上。聽說你今天要回,天不亮就走了。

「你閉嘴,越說越沒譜。是尼姑,」

「是個和尚,光頭的。」

一個兩三歲的小孩,哪裡能分得清和尚尼姑?可少婦漲紅著臉越辯白,男人越懷疑:若是尼姑,幹嗎穿他的男人衣褲?為啥摸黑來,又摸黑走?

該不是怕街鄰瞧見吧?

好事不背人,背人准沒好事。男人越想越覺妻子與和尚做了羞恥之事,害他腦門泛綠,遂氣鼓鼓開罵。罵著罵著又動了粗,幾次將少婦搡倒在地。

不信我是吧?那我證明給你看!

少婦滿心羞憤,欲哭無淚,一掉身回了屋,懸了梁。

05

次日,男人正對著妻子的屍身發呆呢,院門口傳來了詢問聲。

「姐姐在家麼?我來還衣服了。」

男人抬眼看去,只見一個光頭小尼姑站於院門口,一手托著他的衣褲,一手提著糕餅。

這時,小兒子也看到了尼姑:「爹,那天晚上,和娘住一起的就是這個和尚。」

男人一聽,頓覺腦瓜子嗡的一下,後悔得要死。

「小混帳,這是和尚嗎?這是尼姑!」

趕走小尼姑,關上院門,念及是自己冤枉死了妻子,男人扯過小兒子,劈頭蓋臉沒輕沒重就是一通打。

結果,一時失手,把兒子給打沒了氣。

妻子上了吊,兒子也沒了,家破人亡,獨活還有啥意思?男人遂取來一根麻繩,自縊於妻子棺旁。

一場欺凌,一條褲子;稚子一言,三條人命。

彼時,街坊鄰居還納悶呢,女人賢惠兒子乖巧,男人能吃苦,好端端的一家人為啥就全尋了短?

而這樁絕門案,遭雷劈的綠營兵是在次年再度隨將軍去圍獵時才聽說的。

一念之惡,絕滅一家。

綠營兵深為自己的不軌之舉懊悔不迭,從此改惡從善,處處積德以贖補罪過。

哪成想,最終還是罪業太深遭了天打雷劈。

06

這樁雷斃營卒公案,出自清人袁枚所著《子不語》。

文末,袁枚如是結語:

「自是改行為善,冀以蓋愆,而不虞天誅之必不可逭也。」

《子不語》取自《論語·述而》:「子不語怪力亂神」。此書仿照六朝志怪小說及《聊齋志異》,所載所錄多為鬼神怪異、因果報應之事。

雷劈營卒,講的也是善惡因果。