革命化過年從1967年一直持續到1979年。取消過年,消減了合家歡的氣氛,也消減了中國人對於傳統文化及人倫秩序的敬重之心。

1967:取消過年

1967年初,在23歲的上海針織漂染一廠技術員劉其舜的印象里,是一個特別寒冷的嚴冬。他當時想,文化大革命差不多了吧?天冷了,該過年了,還要搞下去嗎?

但他錯了,文化大革命不是差不多了,而是正在進入高潮。「一月奪權風暴」席捲而來,從上海蔓延至全國。

文革時期的青年工人

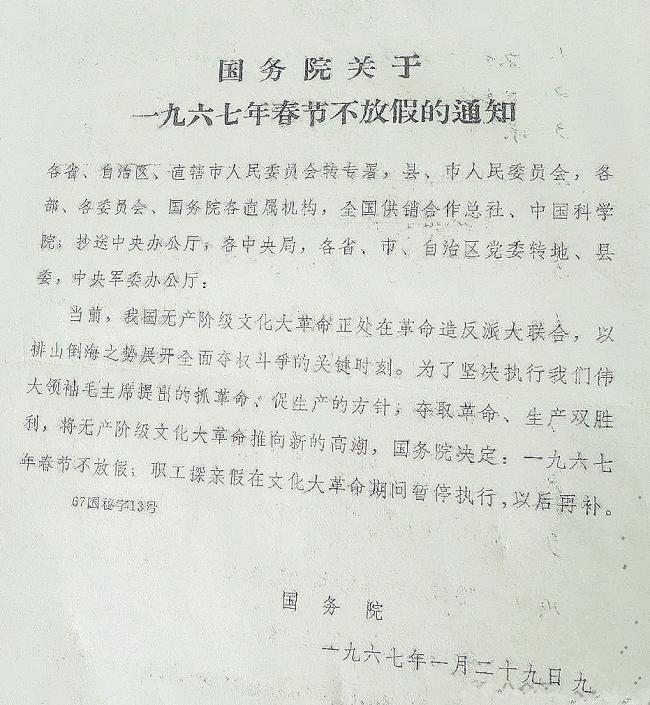

最鬧心的是,連過年也過不成了。1月29日,國務院向全國發出了關於1967年過年不放假的通知:

「當前正處在無產階級革命派大聯合,以排山倒海之勢向黨內一小撮走資本主義道路的當權派展開全面奪權的關鍵時刻。根據廣大革命群眾的要求……決定1967年過年不放假;職工探親假在文化大革命期間暫停執行,以後再補。」

18歲的上海玻璃機器廠青年工人章仁興正是發出「廣大革命群眾要求」的第一人。他投書《解放日報》,在全國最先發出倡議:「在兩條路線和奪權鬥爭進行得這樣尖銳激烈的時刻,我們怎能丟下革命和生產,回鄉去過過年呢?不能!不能!堅決不能!」

這封「革命造反派來信」刊登後,章仁興在廠里大出風頭。工友以開玩笑的口吻質問他:你不休息人家也不休息?直到前兩年,還有人提起此事,他都但笑不語。

2009年冬天,在章仁興家中,他向《中國新聞周刊》記者生平第一次披露了這個秘密:其實,這封信不是他寫的。

「革命造反派來信」的出爐

1967年伊始,章仁興所在的上海玻璃機器廠動員人們不回家,就地抓革命,促生產。

春江水暖鴨先知。上海玻璃機器廠總是得風氣之先:第一個成立工人造反隊、第一個奪了廠里的權。這一切,皆因出了個潘國平。潘國平曾與「四人幫」主犯王洪文共同發起成立了「工總司」,即上海工人革命造反總司令部。

「工總司」是全國第一個工人造反派組織,控制上海局面達10年之久,而一度,人們只知道「工總司」有個「潘司令」,不知道有「王(洪文)司令」。作為「老造反」,潘國平文革時紅極一時,曾任上海市革命委員會常委。

章仁興算是廠里較早追隨潘國平造反的一批人了。「工總司」成立那天,章仁興跟廠里的人去看熱鬧,熱血沸騰,當場參加了造反隊,而且當即扔下自行車,跟著隊伍爬上火車進京討說法,見證了炮打中共上海市委的「安亭事件」。

對於過年不回鄉的動員,作為造反派成員,章仁興理所當然積極表了態。不久,他就被廠里管宣傳和政工的造反派頭頭找了去,拿出一封以他的名義寫的倡議書請他過目。

倡議書寫道:「我到底要不要回鄉呢?這個問題最近一直在我腦子裡打轉。經過再三考慮,我決定不回鄉了。為什麼我要做這樣決定呢?我想,我是個革命工人,又是個造反隊員,應當響應毛主席的號召,做『抓革命,促生產』的模範。」

章仁興被挑中並不是偶然的。他是廠里小有名氣的造反隊員,而且家在外地,每年都要回鄉探母,這在以本地人為主的廠里是不多的,這就使得他成為過年不回家的豪情造反形象的最佳代言人。

章仁興沒有任何猶豫地簽了名,因為,「我是什麼號召都聽的」。對他來說,「造反有理」是很自然的事。簽字後的事,章仁興就一無所知了。他只知道,頭頭們「跟上面有聯繫」。

革了過年的命

1月25日,署名「章仁興」的倡議書在「工總司」控制下的《解放日報》以「革命造反派來信」的形式登了出來,同時刊登的還有國棉31廠「毛澤東思想戰鬥隊」的類似來信,並配發「本報評論員」文章宣布:過年算得了啥!我們無產階級革命造反派的最盛大的節日來到了!

國棉31廠,是上海造反派頭頭黃金海的娘家,跟潘國平的娘家上海玻璃機器廠一樣,同為造反派的中堅力量。黃金海也是「工總司」的發起人之一,是王洪文的親信,文革時曾任上海市革命委員會常務委員、財貿組負責人、市總工會常務委員。

從這一天開始,全國各地的報紙紛紛刊登所謂「讀者來信」和「倡議書」,開足馬力大造輿論。上海「工總司」控制下的另一家報紙《文匯報》發表「本報評論員」文章《戰地黃花分外香》,深情地稱讚「章仁興」的話「說得多好啊」:回鄉探親,畢竟是私事,是小事;聽毛主席的話,「抓革命,促生產」,鞏固剛剛奪來的大權,才是公事,才是大事。

僅僅4天之後的1月29日,中央便順應「廣大革命群眾的要求」,發布了過年不放假的通知。北京火車站,宣傳車開始反覆廣播該通知。許多準備回家探親的人,立刻到車站售票處退票。從包頭去杭州的一個幹部在北京轉車時聽到廣播,立刻換了回包頭的車票。

文革時期的北京火車站

雖然不放假,過年還是一天一天臨近了。上海話說:過了臘月二十三,白相過年關。但這一年的年關,全國一浪高過一浪的奪權大戲,成了新年俗。「……什麼敬神、拜年、請客、送禮、吃喝玩樂,都統統見鬼去吧!我們工人階級從來沒有這些骯髒的習慣。」

奪權大戲的高潮,發生在臘月二十六。往年正是家家戶戶「割年肉」開始準備年夜飯的日子。而今年的這一天,上海不知有臘月二十六,只知道這是上海人民公社成立的紀念日——2月5日。

這一天,全面奪權後的上海市造反派在人民廣場召開了百萬人參加的「上海人民公社」成立大會,宣布「一切權力歸上海人民公社臨時委員會」。張春橋任主任,姚文元、王洪文任副主任。章仁興和劉其舜都在這百萬大軍的海洋里。

章仁興記得,各單位都是一卡車一卡車拉去的。他們廠的造反派都去了,200多人坐了四輛卡車。劉其舜是自己一個人去的。過年前不久,劉其舜被造反派一紙借令借調去當了工人記者。他去逛了一圈就走了,沒有寫任何報導。反正上面有統一稿件,湊湊熱鬧就行了。

令他們意想不到的是,第二天,這個「上海人民公社臨時委員會」就規定,過年不准提前發工資。通知說:工資一律按正常日期發放,不得提前;確有困難者,提前發放的最多不能超過本人全月工資的三分之一;凡提前發放工資的款項,銀行一律拒絕支付。

上海人民公社甚至專門成立了一個叫「反對經濟主義聯絡總部」的機構,針對「黨內一小撮走資本主義的當權派用『串聯補貼』、『生活補貼』、『活動經費』等反革命經濟主義的手段來腐蝕革命群眾的陰謀」宣布,他們以前的簽字許願一律作廢。

在熱熱鬧鬧的奪權聲浪里,「革命化過年」不但破了過年這個「宣揚資產階級生活方式的大觀園、大市場、大喇叭」的最大「四舊」,還解決了奪權後的新政權面臨的現實困難。

僅以「春運」而言,上海奪權後,全國來串聯的「革命群眾」多達數十萬人,單水上運輸預計就有40萬人次,團體登記比去年同期增長了約50%,這對於文革期間脆弱的國民經濟而言壓力可想而知。

沒有年三十的過年

1967年的過年靜悄悄地來到了。2月8日除夕這天,上海玻璃機器廠正常上班。章仁興一直到下午4點半才準點下班。晚飯和平時一樣,在食堂吃的。

不過上海針織漂染一廠下午2點時就幾乎沒人了。雖然不放假,可是大家心照不宣,都提前開溜。造反派頭頭們也睜隻眼閉隻眼,他們其實也盼人早點走完了自己好回家過年。

劉其舜回家不久,家裡來了一位不速之客,是跟他同一個車間的小張,兩人一起進廠的。劉其舜告訴《中國新聞周刊》記者,其實,這是他的初戀對象。以前老伴在世時他不敢說,只含糊說是小學同學,現在他可以說了。

小張是來求助的。就在剛才,一個學生跑來給她的「反動學術權威」父親通風報信,說造反派要在大年夜來抄家,過個「革命化的過年」。小張怕家裡那些「封、資、修」的書籍被抄走,希望在劉其舜家暫存。

他立即答應了。他現在還記得,其中有《莫泊桑短篇小說選》《紅與黑》《基度山恩仇記》《三言二拍》等。

劉其舜的哥哥姐姐們都還沒下班回來,小張又急著回家,劉母就給他們倆做了簡單的年夜飯。按照老家的風俗,先吃了寧波湯圓,甜食之後還要「漱漱口」,又吃了兩口帶魚。

吃完飯後,劉其舜送小張回家。她家住在弄堂口的過街樓上,在街上就能查看動靜。見她家裡很平靜,機會又這麼難得,兩人就掉頭繼續逛馬路。沿著自忠路,走過淮海公園,往北走到人民廣場,再慢慢往南走。

怕她難過,再說也不敢對文化大革命說三道四,一路上,劉其舜東扯西拉。儘管明知兩人都有這麼一點意思,但劉其舜不敢表白。他只敢在過馬路的時候,口稱「當心」,一把拉住她的手,隨即放開。大多數的時候,兩人只是默默地走著。

街上,行人稀少,「中央文革小組來電」、「一月革命萬歲」、「砸爛某某的狗頭」、「火燒、炮打、揪出」……的標語橫幅和大字報到處可見。

一路走來,看不到沒有任何過年的氣氛。家家大門上不貼招財進寶和福字,改貼「聽毛主席話,跟共產黨走」的春聯。沒有哪家敢在年夜飯前點燭焚香,擺上碗筷,供上六七個菜,磕頭祭祖。

那一天,沒有最高指示出來,因而也沒有鞭炮聲。平時總在響的高音喇叭似乎也靜止了。街頭很平靜。也許造反派也想過年吧?畢竟還是中國人的傳統節日,劉其舜這麼猜測。

但他猜錯了。張春橋等人根本全無心情過年。上海人民公社成立這麼天大的事,一連等了三天,既不見新華總社發布電訊,也不見《人民日報》刊登報導,他坐不住了,準備親自到北京去匯報。

好不容易熬過過年之後,張春橋和姚文元立即飛赴北京。在2月12日到18日的一個星期里,受到毛澤東三次接見。張春橋帶回來的最高指示是:「如果全國成立公社,那中華人民共和國要不要改名?改的話,就改成中華人民公社,人家承認你嗎?上海還是改一下,改成革命委員會。」僅僅存在了18天的上海人民公社壽終正寢。

普通人並不在乎上海人民公社的榮辱。1967年除夕,劉其舜走過的是亦真亦幻的青春歲月。晚上9點,劉其舜陪小張再次回去探聽動向。還沒到門口,就聽見樓上傳來乒桌球乓的砸東西聲和「老實交代」的吆喝聲。兩人遠遠看著,不敢靠近,小張只是默默地流淚。

劉其舜又把她拉走了。他找不到安慰的話,只能陪著她一圈一圈地繞,同時一遍一遍地說:「別怕,別怕,有我在……」他說,當時反而產生了一種戀愛的感覺。

兩家之間步行只要15分鐘,但這一晚,他們一直走了7個小時。等到樓上沒有響動了,他才目送著小張上樓回家了。劉其舜並不知道,小張跟他將緣盡於此,因為她母親執意要讓她找個成分好一些的人。

這時候已經是12點了。那年臘月是小月,除夕其實是大年二十九,緊接著就是大年初一。新的一年已經在不知不覺中到來了。天氣極冷,快要下雪了,初一還要正常上班呢。劉其舜在心裡感嘆:今年真倒霉,沒有年三十。

而在1967年除夕的寒冷中,唯一暖人的消息來自新華社,該報導指出:為了讓大小金門等島的同胞及蔣軍官兵過過年,福建前線炮兵部隊奉命在2月9日和11日兩個單日停止炮擊,以示關懷。

過年「封殺令」

辛亥革命後,民國政府曾試圖取消農曆新年,提出以12月31日為除夕,1月1日為新年,1月15日為元宵節,要求「廢歷新年不許放假,亦不得假藉其他名義放假」。結果遭到強烈反對,被指責為摒棄中國傳統文化。

1934年初,當局不得不承認:「對於舊曆年關,除公務機關,民間習俗不宜過於干涉。」

1949年9月,中國人民政治協商會議第一屆全體會議上,決定把農曆正月初一定為「過年」,並規定放假三天,讓人民愉快過年。

1967年,中國開始「破四舊」,過「革命化」過年:「移風易俗過過年,大年三十不歇腳」、「干到臘月二十九,吃完餃子初一早晨就動手」。

1967年12月,印尼政府發布命令,禁止當地華人在戶外公開慶祝過年,因為這些信仰和習俗,「能影響人民的心理、思想和道德,因而阻撓人民的正常發展」。該禁令於2000年被解除。

中國的「年」是在文革後復甦的。1979年1月17日,《人民日報》上發表有針對性的群眾來信:《為什麼過年不放假》《讓農民過個「安定年」》。

1980年,中國全面恢復了過特休的制度。

本文來源:中國新聞周刊

1967年,一個不放假的過年

作者:張若鋼

01

盼望過過年

1966年6月,我從上海法華鎮路第一小學畢業。本該秋天入學初中的我們(按正常情況,1969年初中畢業,故被稱為「69屆」)卻因一場史無前例的「大革命」而無法上初中。晃蕩了大約一年,直到1967年2月19日,中共中央發出《關於中學無產階級文化大革命的意見》,要求學生一律回校,一邊上課,一邊「鬧革命」。我們這屆小學生不用考試,按照新的「就近入學」的方式於1967年秋天進入離家最近的一所初級中學繼續讀書。

而在「失學」這一年中,我們這代人度過了一個「不放假」的過年,一個平淡而無味的過年,一個新中國成立以來唯一不放假的過年。

1967年過年是2月9日(大年初一),像往年一樣,節前一段時間,閒著無所事事的我,會被阿娘(即「奶奶」)「差」去鄰居家借石磨。那時,吃湯圓、酒釀圓子都是靠自己家用浸好的糯米粉磨出來的。雖然費時費力,但想到能吃的只有過年才能吃到的湯圓辛苦還是樂滋滋的。

上個世紀六七十年代,有石磨的家庭並不多,我們弄堂里好像就一隻,所以要錯開時間輪流使用。比如,3號林家用完7號劉家用,劉家用好給我們張家,我們用畢再搬到我們隔壁張家。幾天下來,各家各戶把水磨粉都準備好了,然後用乾淨的袋子吊起來,讓它瀝乾備用。

除了在家磨水磨粉,還要去食品商店買糖果。附近的香花商場是首選,但品種單一。我一般都去淮海中路的第二食品商店,那裡品種多,選擇餘地大。從新華路到食品二店交通還算方便。步行約15分鐘到淮海西路、天平路口便可乘26路無軌電車,四站路四分錢,到陝西南路站下車。如果還想去長春食品商店、全國土產食品商店,那就還得步行十多分鐘,而假如多乘一站到淮海路重慶路下車,車費就是七分。於是,儘量多步行,省下些錢可以給自己點自主權。

記得那時的糖果以硬糖為主,價格好像是1.2元一斤。所謂的「軟糖」比硬糖要高級點,價格也貴好多。除了「花生牛扎糖」外,稍微有點奶油或巧克力味道的糖就比較上檔次了。然而,那個年代,囊中羞澀,口袋裡沒有多餘的錢是我們的「標配」。出門前阿娘早就關照好了:一買點什錦糖(指「硬糖」),糖紙頭花花綠綠蠻好看的;二是不要買的太多,來不及吃,等開春烊(化)掉,就浪費了。所以,我「採購」的糖果不會超過2元錢。而「扣克」下來的幾分錢我就可以買包「清鹽橄欖」或「鹽金棗」。

過年前家裡還需要做的準備是做蛋餃、炒瓜子、炒花生就是姐姐的任務了。而繁重的「大掃除」則有姆媽和阿娘共同來完成。那時,沒有洗衣機、熱水器,所有的被子、衣服全部都是靠手工用自來水洗淨、絞乾。遇到陰雨天,無法窗外晾曬,只能在家裡慢慢陰乾。

眼看過年即將來臨,我雖然「失學」在家,也希望父母親都能休息一下,在家裡一起吃團圓飯。

然而,事與願違。1967年1月30日早晨中央人民廣播電台六點半的《新聞和首都報紙摘要》節目突然播出如下消息(見人民日報1967年1月30日頭版紅框):「國務院發出今年過年不放假的通知」……

02

為何不放假

話說1967年1月,轟轟烈烈的文化大革命如火如荼。1月4日上海《文匯報》社的造反派正式接管報紙(第二天就刊登了《告全市人民書》),1月5日《解放日報》社的造反派也宣布接管《解放日報》。1967年1月5日,上海《文匯報》發表了《抓革命,促生產,徹底粉碎資產階級反動路線的新反撲——告上海全市人民書》。

1月6日,「工總司」等32個革命群眾組織在人民廣場召開了「高舉毛澤東思想偉大紅旗,徹底打倒陳丕顯、曹荻秋為首的上海市委大會」。大會原計劃十萬人參加,這天儘管下著大雪,竟然有20多萬人到會。廣場周邊的黃陂路、武勝路、西藏路都站滿了人群。陳丕顯、曹荻秋等市委領導都到會接受批判,王洪文、徐景賢等代表作了揭發批判發言。會後以大會名義向毛主席、黨中央發了電報。大會還發了針對市委、市人委的「三個通令」。

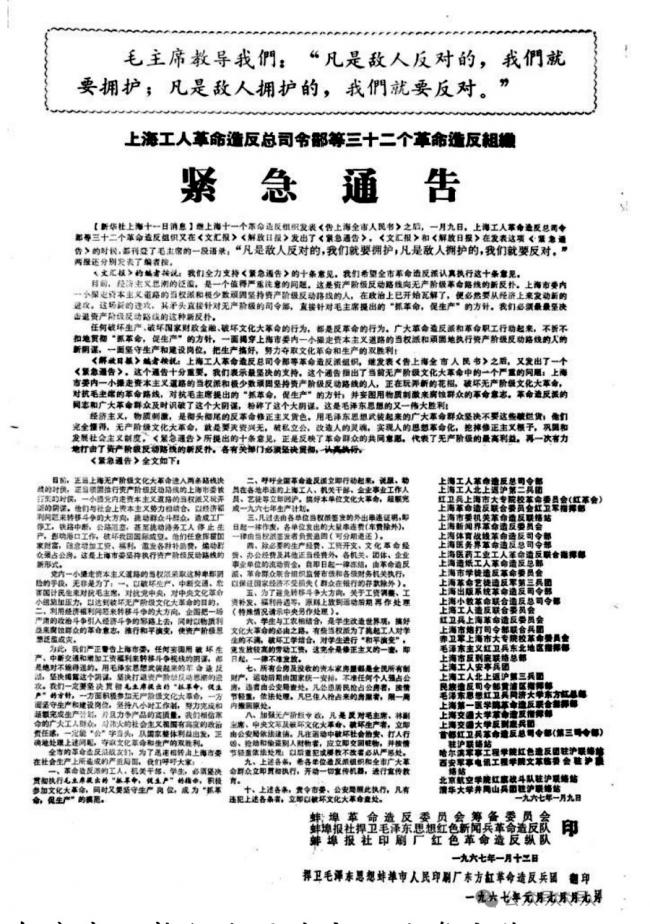

1月9日,《文匯報》又發表了《上海市各革命造反團體的緊急通告》。

1月11日,紅衛兵「上海第三司令部」(「紅三司」)突然奪了上海市警局及所屬各個分局的權,宣布接管警局。

1月12日,中國人民銀行上海分行的造反派宣布正式接管分行及其所屬一切機構,此時上海分行因經濟風中的濫發工資、福利,不正常支付達幾千萬元,造反派接管有效地抑制了經濟主義的財源。同日,上海長江航運分局造反派聯合接管了生產指揮大權,發表了《接管通告》。

1月16日,上鋼三廠二轉爐車間造反隊接管了生產指揮權。

1月18日,楊浦發電廠造反隊接管了全廠生產指揮權後,造反隊員日夜奮戰在第一線。

……

1967年1月25日的《解放日報》以「革命造反派來信」的形式發表了過年不回家的倡議,全國各地的報紙便聞風而動,紛紛刊登所謂「讀者來信」和「倡議書」,大造輿論,要求破除舊俗,過年不休假(見下圖)。

18歲的上海玻璃機器廠青年工人章仁興正是發出「廣大革命群眾要求」的第一人。他投書《解放日報》,在全國最先發出倡議:「在兩條路線和奪權鬥爭進行得這樣尖銳激烈的時刻,我們怎能丟下革命和生產,回鄉去過過年呢?不能!不能!堅決不能!」

這封「革命造反派來信」刊登後,章仁興在廠里大出風頭。工友以開玩笑的口吻質問他:你不休息人家也不休息?直到前兩年,還有人提起此事,他都但笑不語。

2009年冬天,在章仁興家中,他向《中國新聞周刊》記者生平第一次披露了這個秘密:其實,這封信不是他寫的。

春江水暖鴨先知。上海玻璃機器廠總是得風氣之先:第一個成立工人造反隊、第一個奪了廠里的權。這一切,皆因出了個潘國平。潘國平曾與「四人幫」主犯王洪文共同發起成立了「工總司」,即上海工人革命造反總司令部。「工總司」是全國第一個工人造反派組織,控制上海局面達10年之久,而一度,人們只知道「工總司」有個「潘司令」,不知道有「王(洪文)司令」。作為「老造反」,潘國平文革時紅極一時,曾任上海市革命委員會常委。

章仁興算是廠里較早追隨潘國平造反的一批人了。「工總司」成立那天,章仁興跟廠里的人去看熱鬧,熱血沸騰,當場參加了造反隊,而且當即扔下自行車,跟著隊伍爬上火車進京討說法,見證了炮打中共上海市委的「安亭事件」。

對於過年不回鄉的動員,作為造反派成員,章仁興理所當然積極表了態。不久,他就被廠里管宣傳和政工的造反派頭頭找了去,拿出一封以他的名義寫的倡議書請他過目。倡議書寫道:「我到底要不要回鄉呢?這個問題最近一直在我腦子裡打轉。經過再三考慮,我決定不回鄉了。為什麼我要做這樣決定呢?我想,我是個革命工人,又是個造反隊員,應當響應毛主席的號召,做『抓革命,促生產』的模範。」

章仁興被挑中並不是偶然的。他是廠里小有名氣的造反隊員,而且家在外地,每年都要回鄉探母,這在以本地人為主的廠里是不多的,這就使得他成為過年不回家的豪情造反形象的最佳代言人。

章仁興沒有任何猶豫地簽了名,因為,「我是什麼號召都聽的」。對他來說,「造反有理」是很自然的事。簽字後的事,章仁興就一無所知了。他只知道,頭頭們「跟上面有聯繫」。

奪權大戲的高潮,發生在臘月二十六。往年正是家家戶戶「割年肉」開始準備年夜飯的日子。而這年的這一天,是「上海人民公社」成立的紀念日——2月5日。

第二天,這個「上海人民公社臨時委員會」就規定,過年不准提前發工資。「上海人民公社」甚至專門成立了一個叫「反對經濟主義聯絡總部」的機構,針對「黨內一小撮走資本主義道路的當權派用『串聯補貼』、『生活補貼』、『活動經費』等反革命經濟主義的手段來腐蝕革命群眾的陰謀」宣布,他們以前的簽字許願一律作廢。在熱熱鬧鬧的奪權聲浪里,「革命化過年」破了過年這個「宣揚資產階級生活方式的大觀園、大市場、大喇叭」的最大「四舊」。

在「破四舊」的政治氣氛下,有關部門提倡過「革命化過年」。所謂「革命化過年」,本意是不要鋪張浪費,不要磕頭送禮拜年,因此提出「五不准」:不准放鞭炮、不准燒香拜佛、不准滾龍舞獅、不准大吃大喝鋪張浪費、不准賭博。

上海《解放日報》刊出「革命造反派」來信後僅四天後的1月29日,國務院便順應「廣大革命群眾的要求」,以「67國密字13號發布了過年不放假的通知,提出:「一九六七年過年不放假;職工探親假在文化大革命期間暫停執行,以後再補。」讓許多準備回家探親的人,立刻到車站售票處退票。

這樣一來,所有關於過年的慶典都被迫停止了,不少地方呼籲廣大群眾加班加點幹革命,即「移風易俗過過年,大年三十不歇腳」,「干到臘月二十九,吃完餃子初一早晨就動手」。由於過年不放假,一些準備回家探親的人不得不前往車站退票,街頭巷尾沒有了喜慶祥和的節日氣氛,熱鬧、喜慶的各項慶典被一成不變的樣板戲取而代之,「三十不停戰,初一堅持干」成為人們貼在門上的春聯。

儘管如此,連最幼稚的孩童也知道沒有除夕和過年可過會是什麼滋味,對於廣大人民群眾來說這將使得一年的辛勤勞動之後難得一次的自在和享受的機會都沒有了!

03

如此過大年

雖然不放假,過年還是一天一天臨近了。上海話說:過了臘月二十三,白相過年關。但這一年的年關,全國一浪高過一浪的奪權大戲,成了新風俗。

造反派高叫;「什麼敬神、拜年、請客、送禮、吃喝玩樂,都統統見鬼去吧!我們工人階級從來沒有這些骯髒的習慣。」

取消過年,讓老百姓看奪權大戲。往年正是家家戶戶準備年夜飯的日子。而1967的這一天,上海不知有臘月二十六,只知道這是上海人民公社成立了。

這一天,全面奪權後的上海市造反派在人民廣場召開了百萬人參加的「上海人民公社」成立大會,宣布「一切權力歸上海人民公社臨時委員會」。張春橋任主任,姚文元、王洪文任副主任。各單位都是一卡車一卡車拉去的。

令人意想不到的是,第二天,這個「上海人民公社臨時委員會」就規定,過年不准提前發工資。通知說:工資一律按正常日期發放,不得提前;確有困難者,提前發放的最多不能超過本人全月工資的三分之一;凡提前發放工資的款項,銀行一律拒絕支付。

2月8日除夕這天,許多工廠正常上班。工人到下午4點半才準點下班。晚飯和平時一樣,在食堂吃。不過工廠下午2點時就幾乎沒人了。雖然不放假,可是大家心照不宣,都提前開溜。造反派頭頭們也睜隻眼閉隻眼,他們其實也盼人早點走完了自己好回家過年。

對反動學術權威、資本家來說,造反派要在大年夜再來抄家,這是過個「革命化的過年」。

街上,行人稀少,「中央文革小組來電」「一月革命萬歲」「砸爛某某的狗頭」「火燒、炮打、揪出」……的標語橫幅和大字報到處可見。看不到沒有任何過年的氣氛。家家大門上不貼「招財進寶」和「福」字,改貼「聽毛主席話,跟共產黨走」的春聯。沒有哪家敢在年夜飯前點燭焚香,擺上碗筷,供上六七個菜,磕頭祭祖。

2月8日除夕這天,上海玻璃機器廠正常上班。章仁興一直到下午4時30分才準點下班。不過上海針織漂染一廠下午2時就幾乎沒人了。雖然不放假,可是大家心照不宣,都提前開溜。「造反派」頭頭們也睜隻眼閉隻眼,他們其實也盼人早點走完了自己好回家過年。

針織漂染一廠的技術員劉其舜回家不久,家裡來了一位不速之客,是跟他同一個車間的小張,他的初戀對象。小張是來求助的。就在剛才,一個學生跑來給她的「反動學術權威」父親通風報信,說「造反派」要在大年夜來抄家,過個「革命化的過年」。小張怕家裡那些「封、資、修」的書籍被抄走,希望在劉其舜家暫存。他立即答應了。

晚上9時,劉其舜陪小張回家探聽動向。還沒到門口,就聽見樓上傳來乒桌球乓的砸東西聲和「老實交代」的吆喝聲。兩人遠遠看著,不敢靠近,小張只是默默地流淚。劉其舜只能陪著她一圈一圈地繞,同時一遍一遍地說:「別怕,別怕,有我在……」兩家之間步行只要15分鐘,但這一晚,他們一直走了7個小時。

其實,即便是在最動亂的年代,無論是普通民眾還是造反派,也仍然難以擺脫過年的情結。政府也深知過年不放假事關重大,不得不出台相關政策,以照顧民眾的感受。1967年12月28日,國務院發出《關於恢復職工探親假的通知》。《通知》提出:目前「無產階級文化大革命」形勢大好,「毛主席的革命路線」已經取得了決定性的勝利,為照顧享受探親假待遇的職工與親屬團聚,自1968年1月1日起恢復實行職工探親假,「各單位應在不影響革命和生產的原則下,有計劃有組織地安排職工的探親假」。不過,對大多數人而言,新恢復的探親假無法用於過年期間。上海市革命委員會為了避免交通運輸的擁擠和保證過年期間的生產,要求「根據交通運輸情況,合乎條件的採取分期、分批地登記」,「一部分要安排在一月二十日前;大部分要安排在二月以後分月回鄉探親」。