最近幾個補稅案例引人關注。

寧波博匯化工3月份收到要求補稅5億元的通知,最近直接宣布停產了。

湖北的枝江酒業被要求補稅8500萬元,這筆被追溯的稅款是1994年到2009年的,所以有了倒查30年的說法。

其實,類似的事情已經有不少了,比如:

廣東佛山的新世界酒店因歷史稅務問題補稅90餘萬元。

上市公司藏格礦業被要求補繳增值稅、資源稅、企業所得稅合計4.8億元;

廣東惠州的泰基集團被追繳在2000-2008年偷漏應納稅款5300萬元。

湖南岳陽一個開發商被倒查20年,認定在2003年到2020年有不繳或者少繳稅款行為,要求補繳1.78億,同時罰款4.16億。

杭州的伊裳服裝被倒查10年,在2014-2021年偷稅漏稅2.1億,追繳補稅罰款3.6億。

華林證券需補繳2018年至2021年期間企業所得稅2900多萬元,還有大約1800萬元。

北大醫藥補繳了1944萬的稅…….

很多企業很慌,這倒也是,真要倒查30年,很多企業是經不住查的,如果需要補繳稅款,那很多企業估計也拿不出這麼多的錢。

當然,稅務系統的人也說了,目前確實沒有什麼倒查30年的事情,只是地方稅務在履行日常職責。

那為什麼這些補稅的事會集中冒出來呢?

真實原因就兩個。

第一個原因大家都懂。

像枝江,去年財政收入40個億,財政支出57.5億,缺口咋辦呢?

第一是靠轉移支付,上級給了25.7億,第二就是非稅收入大幅增加,從前一年的5.4億增加到11.2億,一年時間翻倍。

今年的情況估計也類似,所以地方很難不考慮稅收的問題,年初,很多地方稅務都發文了,核心意思基本都是,「強化稅收征管,確保顆粒歸倉、應收盡收」。

那現在要求很多企業補繳稅款,有問題嗎?一點沒有。

為什麼這麼說呢?

因為咱們的稅負可以分為名義稅負和實際稅負,差別很大。

名義稅負啥意思呢?就是嚴格按規矩來,企業應該繳納的稅負。

實際稅負啥意思呢?就是企業實際繳納的稅負,一般來說比名義稅負少。

為什麼會產生這個差別呢?

原因很多,比如不同的稅管員收稅的能力是完全不一樣的,所以,以前跑冒滴漏的地方很多。

那為什麼現在30年前的帳都能查的一清二楚呢?

這就得說到現在補稅多的第二個原因了。

就是大數據來了,稅收征管水平上來了。

像我在的城市,稅務機關就對內整合上億條納稅人開票數據;對外多渠道共享市場監管、公安、社保等部門數據信息,建成涵蓋2.36億條外部數據的數據倉庫。

然後每一個納稅戶,都會實現「一戶式」歸集數據,這裡面你有什麼逃稅的嫌疑,基本都跑不了。

以前這些活都靠人工,忙不過來,現在機器基本都能把稅收風險戶識別出來。

所以很多稅,其實都是該交的,只不過以前沒收你的。

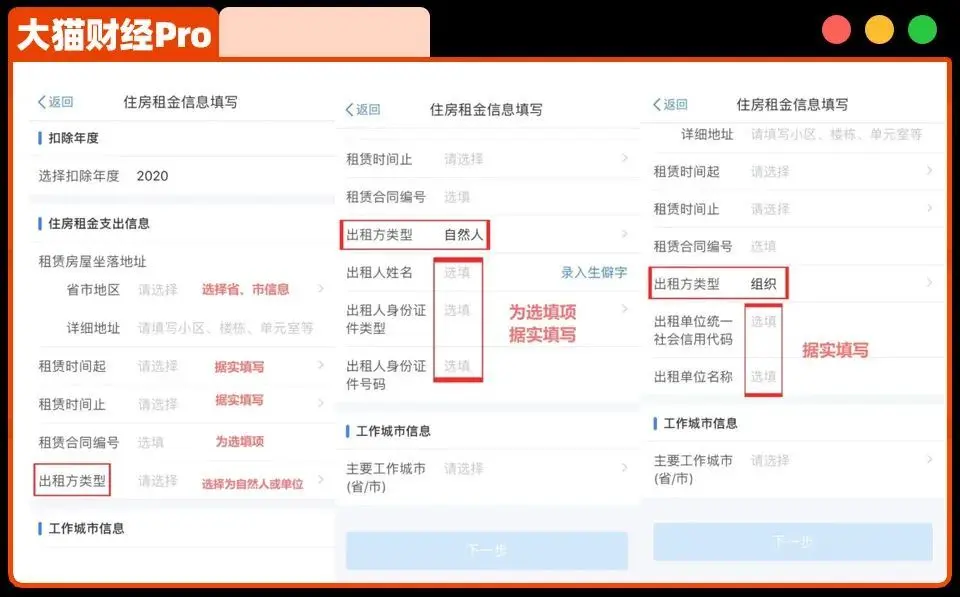

企業如此,個人也如此。特別典型的,比如2.6億房東,他們的房租收入是應該繳稅的,包括營業稅、城建稅、教育附加費、房屋稅,最大頭的就是10%的個人所得稅,但房租的收入需要房東主動申報繳納,但實際中啊,很多房東覺得這筆錢稅務機關不知道,就根本沒交過。

其實呢?

現在有個稅彙算,房東可能沒寫,但租房的人會在個稅APP上寫得清清楚楚,因為可以申請個稅減免,相當於房客把房東的信息在系統里備案了,只是稅務現在還沒搭理這三瓜倆棗的,但要認真收起來,那數據是明明白白的,想跑都跑不了。

那稅務會不會動不動就翻舊帳呢?很多企業、個人會不會補繳很多錢呢?

這就涉及到稅務稽察的話題了。

一般來說,稅務也不是想查誰就查誰的,稅務稽查是有很嚴格的法定程序,一般來說有4種:

1、「被抽查」,每年都會抽查一些企業的納稅情況,趕上了就是中彩票了,老老實實配合就行;

2、「被舉報」,這種比較常見,很多都是競爭對手、生意夥伴、因愛生恨的夫妻舉報的;

3、「被相關」,比如其他公司被查出問題來了,你是他的上下游小夥伴,你肯定會被調查;

4、「被剖析」,這種很危險,就是稅務對你的涉稅數據進行剖析,然後認定你這個企業很反常,可能也不會馬上查你,但會把你放到「反常企業資料庫」里,進了這個庫,你被稽查的概率就很高了。

通常來說,稅務會查3-5年的舊帳,但你要是有偷稅、抗稅、騙稅的行為,那稅務是可以無限期追繳稅款的,枝江酒業被倒查了30年,只能說少見,但合理合法。

那現在被要求補稅的,有沒有存在疑點的呢?

還是有的。

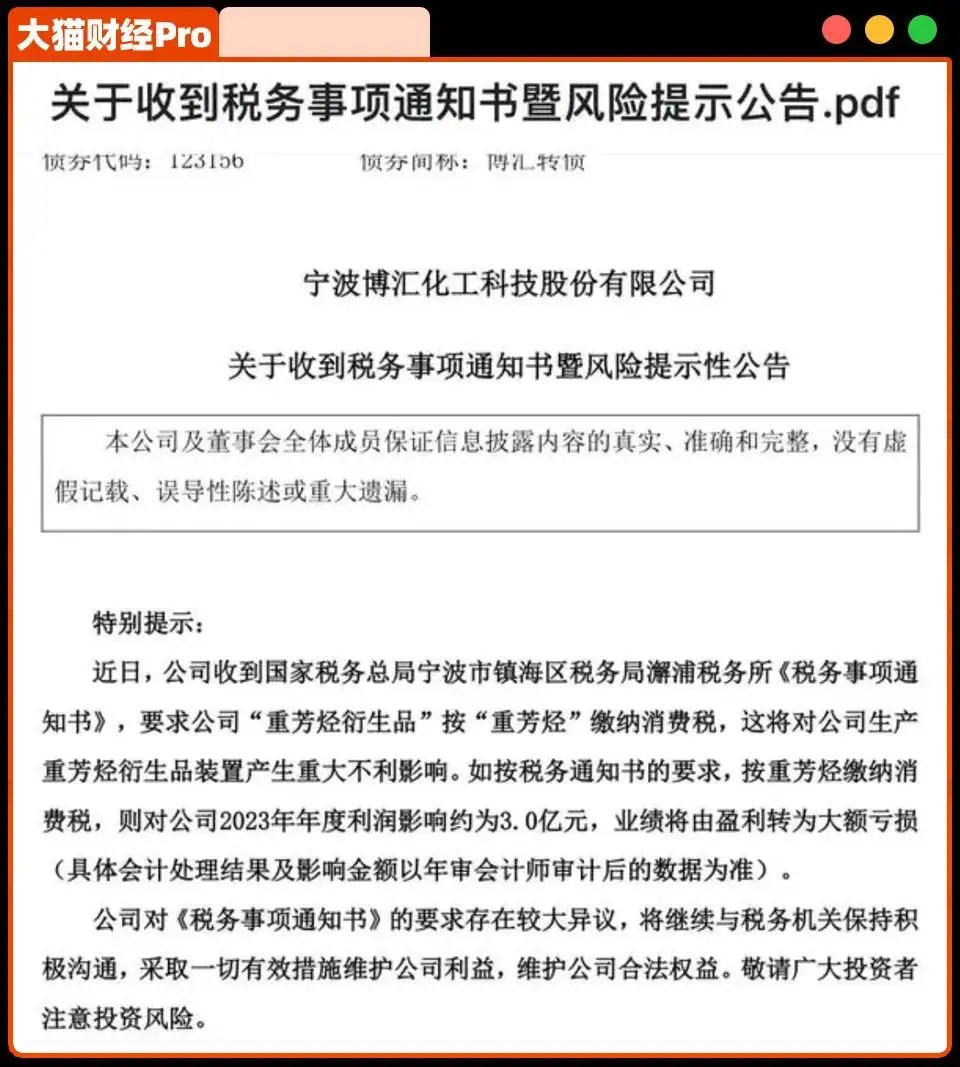

比如寧波的博匯化工。他們原來生產重芳烴,去年6月,稅務總局說要對重芳烴徵收消費稅,所以公司很快就升級了生產線,開始生產重芳烴衍生品。

但對這個重芳烴衍生品算不算重芳烴,要不要收稅?

博匯化工和稅務看法不一樣。

稅務認為要收稅,但公司認為,這兩個產品,從形態、外觀、成分到用途都差異很大,不用收稅。

雙方誰也說服不了誰,博匯化工一評估,乾脆停產吧,補5億的稅公司直接變虧損不說,按稅務的納稅要求,這個產品每噸要交稅2152元,但他們的售價也就4000元,再生產下去,那窟窿就越來越大了。

到底誰對誰錯呢?

其實多數人不是化工專家,是根本說不清楚的,而遇到這種問題的還不止博匯化工一家,所以現在最需要的就是「打補丁」,得有權威部門給個解釋,說清楚這兩個東西到底是不是一回事?要不要交稅?這種裁量權,是不應該交給最基層的稅務機關的,畢竟這關係到一個企業的生死、和很多家庭的悲歡,還是謹慎點好。