一、敦煌地名的由來

「敦煌」一詞,始見於《史記•大宛列傳》中張騫給漢武帝的報告,說「始月氏居敦煌、祁連間」。

公元前111年,漢武帝劉徹在敦煌設郡縣,並大量從中原移民,中原文化滲入敦煌。此後在不同時期,中原數次大亂,致使許多文人儒士為逃難流落到敦煌,並在敦煌定居,著書立說,發展中原文化,從而使敦煌具備了深厚的中原文化基礎。

公元前119年,漢武帝派張騫通西域,自此敦煌成為東西方交通的樞紐,絲綢之路的咽喉重鎮,中原文化和西方文明的匯聚點。

儘管「敦煌」地名無從考證,但從「大也」,「盛也」的解釋來看,也反映出了敦煌在歷史上的繁榮。

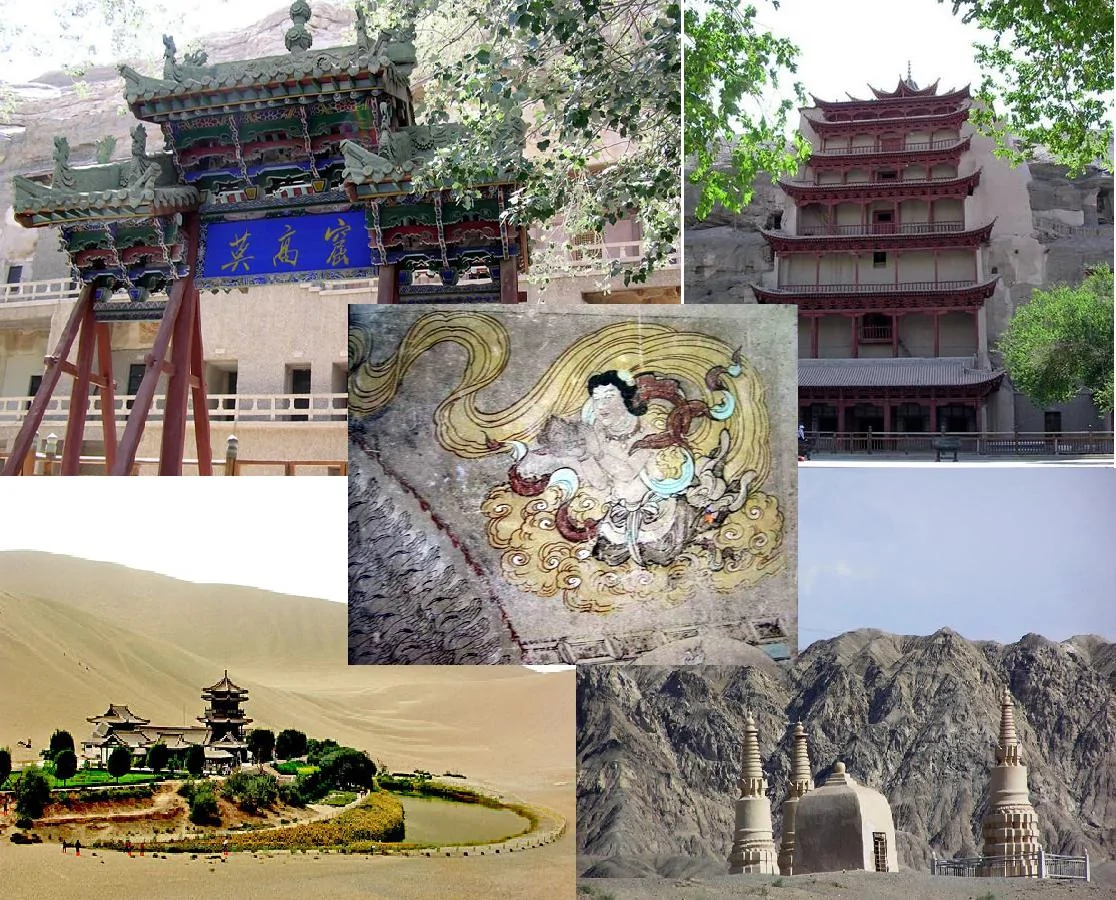

二、鳴沙山、月牙泉的神奇

鳴沙山由五色沙積聚而成,因在颳風時會發出聲響而得名。南朝劉敬叔《異苑》中記雲「涼州西有沙山,俗雲昔有復師於此者,積屍數萬,從是有大風吹沙復其上,遂成山阜,因名沙山,時聞有鼓角聲。」足見鳴沙山充滿靈氣和神奇。

鳴沙山和月牙泉的神奇在於鳴沙山颳風時沙子不往山下走,而是從山下往山上流動,所以月牙泉永遠不會被沙子埋沒,始終碧波蕩漾,清澈透明,風景十分優美,鳴沙山也不會因沙漠滑沙而高度降低。

沙山與泉水,本是相剋不相生的冤家對頭,泉水在沙漠之中實屬罕見,能在沙山腳下與之共處,雖有鳴沙飛揚而一塵不染,且歷經上千年經久不枯,實在令人驚嘆不已。

鳴沙山由兩座走勢不同的沙山組成,而月牙泉就在兩座沙山中間的交匯處。台灣的易學大師張淵量博士,根據大量引經據典的考證,推斷出此地乃是西王母的瑤池。據他觀相說:鳴沙山是兩個互相盤結並蒂的蟠桃,月牙泉正是兩桃之間的綠葉。真是 「天堂勝境落人間,沙山泉水依千年。」此乃天公之作,神哉! 妙哉!

據說旅遊業開展起來後,遊人不斷增多,滑沙成為一個旅遊項目。沙山的高度因人們滑沙有所下降。當地管理部門為防止沙山繼續降低,曾在其附近植樹,一防沙山高度下降,二防沙子滑向月牙泉,會淹沒它。但效果卻相反,所植樹木改變了原有的風向,又減小了風力,破壞了原來有利於沙山和泉水互存的自然規律。這規律就是時有強風從兩座沙山之間向上揚沙,這種不斷的作用力使得沙子又向上堆積,不至於向泉水處滑下。後來,人們認識到這一點,已將其恢復原狀。

可見鳴沙山和月牙泉的相互依存已超出人類的自然規律,真乃是神的造化,渾然天成,且不容人擅自改造褻瀆。但如果人違背了天意,也必將會受到天的懲罰。

人只能順應神的巧妙安排,方可領略這天地之作的奧秘玄機。

鳴沙山和月牙泉為敦煌的莫高窟又添了幾分神秘色彩。

三、莫高窟、三危山的傳說

李懷讓的碑記點出了莫高窟開窟的緣起。是說在公元366年,一個雲遊的和尚樂僔,戒行清虛,執心恬靜,手持一枝錫杖,西遊至三危山,忽見金光燦燦,形狀如千佛閃耀。樂僔隨即悟到這是佛光點化,應在這裡築窟造像,廣傳佛法。於是,樂僔和尚鑿建了第一個洞窟。此後不久,又有一位叫法良的禪師,從東方而來,在樂僔的窟旁又開鑿了一個洞窟。自此之後,歷經千年,營造不絕,到唐時便已有一千餘龕。

莫高窟這個名稱最早出現在隋代洞窟第423號洞窟題記中,其名稱的由來也是莫衷一是,大抵有三種說法:其一,是說莫高窟開鑿於沙漠的高處而得名,在古漢語中「沙漠」的「漠」和「莫高窟」的「莫」是通假字;其二是說從藏經洞出土的文書和許多唐代文獻都記載,唐代沙州敦煌縣境內有「漠高山」、「漠高里」之稱,據此考證,鳴沙山在隋唐也稱漠高山,因此將石窟以附近的鄉、里名稱命名;其三是說在梵文里「莫高」之音是解脫的意思,「莫高」是梵文的音譯。

莫高窟又叫「千佛洞」,是因為洞窟有許多佛像和壁畫。或者說,洞窟眾多的佛像和壁畫及數百座洞窟是因為樂僔和尚當年看到的佛光如千佛顯現,因此而得神諭而建。

三危山,自有了「狀若千佛」的奇彩金光顯現,而被視為神聖靈山。為祈禱福壽平安,當地百姓在山上建有廟宇,使三危山成為敦煌一處重要的佛國聖地。而莫高窟,即在此山大泉河西岸的河床上開鑿,以這麼一座粗獷雄偉的神山來做莫高窟的映壁,氣概之大,人力莫及,只能是神的安排。

敦煌氣候乾燥,使得莫高窟那些精美的壁畫能長久保留。以莫高窟現有的輝煌,可以想像中原文化藝術曾有何等的光芒。

莫高窟距敦煌古城約有30公里,在古代這個距離不算近,又是沙漠地帶,真是行路難,難於上青天!似乎在告訴人們凡塵俗世到天國世界有多遙遠。從任何一個繁華的城市到敦煌,要經過酷熱的戈壁灘,忍受滿目淒涼的風沙,乾燥惡劣的天氣。神似乎在提醒每一位朝聖者要有艱辛的付出,才能見到莊嚴神聖的天國世界。大漠無邊無際,荒無人煙,生活單調艱苦,若不是精神上的堅定信仰,很難使開鑿者和修行者在這裡留下來,忍受那沙漠中無邊的寂寞。

莫高窟地處荒僻的沙漠,遠離中國歷代的古都,正好滿足古代的修行者要脫離世俗,出家為僧,隱於山林曠野的修鍊形式,而且躲過了歷史上朝代更迭的戰亂和文化宗教的變遷,以及唐代會昌年間滅佛的劫難。因為自古以來,從地方的官使吏、豪門貴族、善男信女,到貧苦的老百姓,人們都篤信神佛,所以這片聖地得到神佛的庇護。

四、石窟造像與壁畫

(一) 建築藝術

![]()

早期的洞窟形式(十六國,北朝時期,304-581)主要是禪窟和中心塔柱窟,起源於印度。禪窟是供僧人坐禪修行的洞窟。如285窟主室為方形,正壁開龕塑像,供修行者觀像之用,左右兩側壁各開兩個或四個僅能容身的斗室,供修行者坐禪修行。中心塔柱窟,又稱中心柱窟,塔廟窟。窟內中央設立連接窟頂與地面的方形柱塔。柱的四壁開龕塑像,以供修行者繞塔觀像與禮佛。之後不斷融入中國式的建築風格,至隋唐時期(581-907),洞窟形式已完全轉變成中國傳統的殿堂形式,主室平面方形,正壁開龕塑像,洞窟的其餘三壁均繪有壁畫,窟頂為復鬥形或人字披形。殿堂式的洞窟已經成了世俗禮佛的場地。

佛經上說:釋迦牟尼出家前是古印度迦毗羅衛國的太子,降生的時候,天空仙樂鳴奏、花雨繽紛,諸天神拱衛。一時間宇宙大放光明,萬物欣欣向榮。天空直瀉下兩條銀鏈似的淨水,一條溫暖,一條清涼,來為太子沐浴(這也是佛教定為浴佛節的典故)。太子剛生下來就能自己行走7步。太子每走一步,他的腳下就湧現出一朵蓮花。並且太子右手指天,左手指地,大聲宣稱:「天上天下,唯我獨尊。」

敦煌石窟的開鑿者,把對釋迦牟尼的無限崇敬首先轉化在洞窟建築設計上。洞窟用蓮花磚鋪地,配有蓮花柱石,佛的形象窟窟皆有,居於主位,天頂與四壁畫上天國聖境,置於其中,真是仿佛到了極樂世界。

(二) 雕塑和壁畫藝術

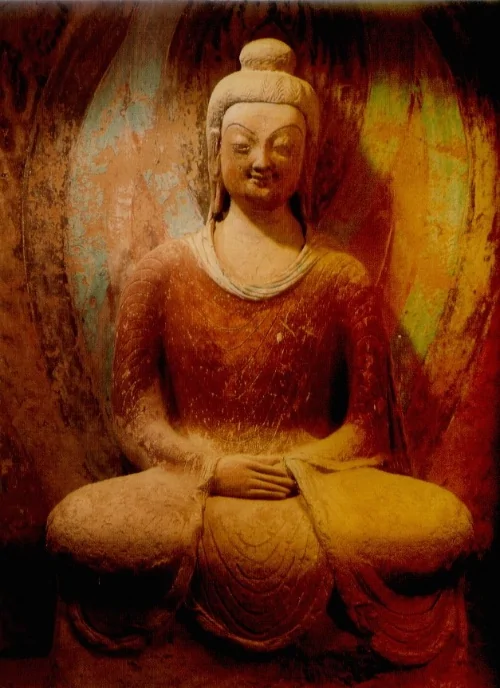

①發展期

早期彩塑多以彌勒為主尊,帶有印度造像的特點。塑像體格高大,額鬥寬闊,臉形方正,直鼻,眼窩深,髮髻為波浪形,衣紋貼身。如北涼時期(412-460) 第275窟的交腳彌勒,高3.4米,是早期最大的彩塑。塑像面相豐圓,神情莊重,頭戴三珠寶冠,項飾瓔珞,腰束羊腸裙,坐獅子座,後面是倒三角靠背。彌勒造像鼻樑高隆,眼珠突出,具有印度佛像造像的特點。印度的造像手法是古希臘式的,這是印度佛教之前的信佛時期留下來的。所以傳說敦煌的名字與古希臘人有關,不是不無道理。

公元525年,中原出現「秀骨清像」的藝術風格,也影響了莫高窟的石窟造像,如第428窟苦修禪定像。塑像面容清瘦,褒衣博帶,飄逸自得,寧靜超脫。

北朝時期的壁畫多是佛經故事畫。最著名的有屍毗王割肉救鴿的故事,最早見於北涼275窟北壁中層,只畫了割肉和過秤兩個情節,屬莫高窟最早的連環故事畫之一。最精彩的當屬北魏第254窟北壁前部的「屍毗王本生」。還有第257窟北魏的九色鹿本生故事畫,285窟西魏五百強盜(得眼林)故事畫等。

北魏時期的的天宮伎樂壁畫還帶有西域特徵,如259窟、435窟,舞者肩披長長巾帛似今印度婦女披的紗麗,舞姿也頗富印度風韻。

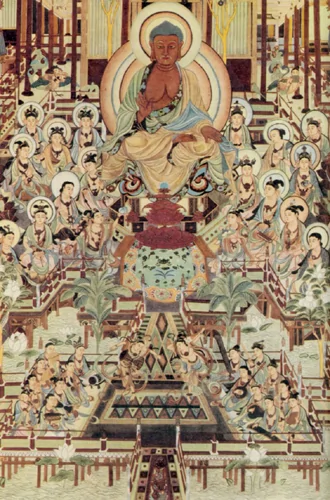

從北魏晚期到西魏,由於孝文帝的改革,作為統治者的鮮卑民族開始學習漢族的先進文化。特別是遷都洛陽後,更加速了漢族文化的傳播。這時的壁畫中出現了一些中國的遠古時期的神話傳說,如西王母,東王公,伏羲女媧等。西域的繪畫風格仍然保存著。

②頂盛時期

到了隋唐時期,塑像造型由北魏秀骨清像轉為雍容華貴,色彩豐富。

隋代塑像體壯豐滿,鼻低耳大,衣著富麗。姿態也更豐富生動,形象更加中國化了。塑像敦厚恬靜的儀容也更符合中國傳統的美學思想。這是佛教從寺院走向現實生活的重要過渡時期。

如第427窟的阿難是佛的弟子,長於記憶,稱為「多聞第一」,雙手合十,恭侍佛側。肌膚豐實,衣著簡樸。中心柱南龕迦葉是佛的弟子,少欲知足,修頭陀行。雙手合十,恭立佛側。形容枯槁,青筋暴突,面部稜角分明,目光炯炯,微現笑容。阿難和迦葉都生於印度,但造型服飾中已帶有明顯中國特徵。

隋代壁畫也漸漸走向佛經故事,如第419和420窟的佛說《法華經》、《涅槃經》等大乘佛經壁畫。

唐代(618–907),「貞觀之治」,全國統一,經濟穩定,尤其到了開元天寶年間史稱「盛唐」,百姓生活富足,中原文化空前繁榮,佛教在中原大地普及。不少高僧從內地前來弘法,經卷不斷從長安、洛陽傳入,敦煌石窟藝術受到內地佛教文化的影響,建築風格、規模形式、塑像和壁畫的內容都發生了變革。

自唐代開始,雕塑造像已完全離開牆壁,更具獨立性和立體感,洞窟內出現了更多塑像的組合。如第332窟威嚴的天王,第55窟強悍的力士,第45窟西壁敞口龕中南北側二身袒胸露臂的菩薩,翠眉秀目,豐頤潔瑩,似笑非笑,神情恬靜慈祥。

唐代是一個營造巨型大佛的時代。唐代初年,叱吒風雲的武則天為了取代李唐天下,下令僧人造《大雲經疏》,該經稱武則天為彌勒下世,全國各地興起塑造彌勒的熱潮,莫高窟最大的塑像,96窟的北大像,35.5米高,氣勢宏偉,莊重沉穩,開元年間,130窟的高26米的南大像也被塑造出來。再加上榆林窟第六窟的大像,三座大佛窟,供奉的都是倚坐的彌勒,都是在唐代開鑿的。建大佛窟耗費驚人,投入的人力難以估計,南大像窟就用了三十年時間才建成,也只有國力雄厚的唐朝才有這個實力。

自隋朝開始,彌勒信仰在中原普及盛行,記載的有關彌勒的經典有很多,反映了當時人們崇敬彌勒,相信彌勒將下生成佛,普度眾生,成就未來佛。

此外還有中唐第158窟反映釋迦牟尼涅槃臥像,長15.8米,右脅而臥,四周配有壁畫,以造像與壁畫相結合的手法,表現菩薩,弟子,護法,國王,大臣肅穆舉哀的大型場面,襯托出人們對佛發自內心的崇拜和敬仰。

唐朝的壁畫色調最為豐富多彩,富麗而燦爛,呈現出樓台亭閣、金碧輝煌、歌舞昇平的歡樂景象。反映了當時人民生活富足,社會安定的局面。壁畫內容可分為五類:即佛像畫;大型佛經畫;佛教歷史畫;供養人畫像;裝飾圖案畫。

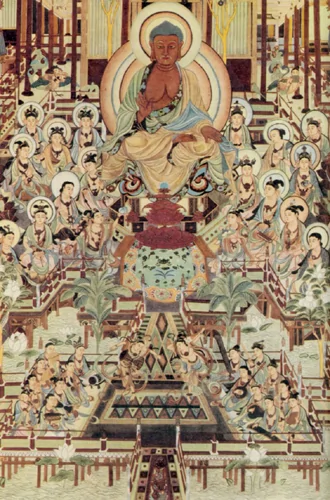

第220窟的阿彌陀經是唐代佛經故事畫的代表作,以非常形象的手法描繪了佛經中的西方極樂世界。第148窟的彌勒說法圖則展現了彌勒世界的美妙景象。(見附錄)

佛教史跡畫,是描繪佛教東傳故事的壁畫,第323窟主室南北兩壁共繪製了八個佛教史跡故事,是繪製佛教史跡最多的一個洞窟。第61窟五代是時期的「五台山圖」是描繪中國四大佛教靈山之一的五台山及文殊菩薩聖跡的畫卷,是莫高窟最大的佛教聖跡圖。(見附錄)

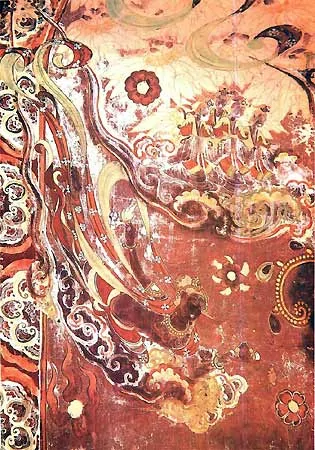

莫高窟的裝飾圖案,千姿百態,絢麗多彩,既是連接洞窟建築,塑像和壁畫的紐帶,同時又是獨立存在的圖案。以藻井圖案為代表的隋唐裝飾圖案,是莫高窟的裝飾圖案的高峰。如第329窟窟頂藻井和第159窟西壁窟頂圖案,繁縟多樣,花紋縝密,這些圖案多出現在窟頂中心,寓意蒼穹深遠莫測,宇宙無限之大。

由於唐朝重要的經濟地位和中原文化盛行,使敦煌成為「絲綢之路」上商貿中心,繁華一時。接待東來弘道和西行求法返回中原的僧人、內地和西域的客商無數。使敦煌的佛教和石窟藝術不斷汲取中原、西域、印度佛教文化的營養,也發展到了全盛時期。如莫高窟第217窟、103窟、45窟、85窟等。第103窟南壁西側有一幅依《法華經變•化城喻品》而繪的佛經故事。畫面上山巒逶迤,樹木掩映,身著個色服裝的商人,有的趕著馱載絲帛的大象,有的牽著騾馬……行進在商旅途中,商人除了西域人、中原人、還有南亞印度等國之人。

公元755年,唐朝發生「安史之亂」,唐政府把河西精銳部隊調入中原,吐番軍隊趁機進入河西,並成為敦煌的主人,統治敦煌達60餘年。吐番是西藏的前身,信仰佛教,崇拜神靈。吐番統治時期,繼續遵循盛唐風格,推動敦煌石窟藝術,並且使敦煌躲過唐會昌滅佛的劫難,歷史如此安排,似乎冥冥之中,神佛真的保佑著敦煌石窟文化。

吐番壁畫中,出現了前所未有的密宗神像,如如意輪觀音,千手千眼觀音等,還有一些表現佛教聖跡和靈異的瑞像圖,及吐番的高德大僧和供養人像也被繪在洞窟的壁畫上。

唐朝「太平盛世」,人民生活富裕,佛教家喻戶曉,而且是多佛的信仰。家家供佛,人們嚮往莊稼「一種七收」,樹上「自然生衣」的彌勒世界,相信只要念一聲藥師佛的名號,一切苦難皆可解救,倡導無論貴賤賢愚,只要專心念佛,凡夫皆得脫離穢土,往生西方淨土。藝術家們的創作才能在信仰的世界裡,得到充分地發揮,他們把人間榮華富貴搬上牆壁,又把天國的富麗堂皇展示人間,天上人間,人間天上,真是天人合一的時代,充分顯示了中國的半神文化。

③衰落期

隋唐以後,敦煌石窟藝術走向衰落期。

公元1036年,西夏統治了敦煌,佛教成為西夏國教,西夏君主元昊從西藏迎來藏傳佛教葛舉派大師,使敦煌石窟藝術融入藏族文化。

1227年,成吉思汗的鐵騎踏進沙州,在敦煌,信仰藏傳佛教的蒙古人,把西藏傳來的密宗文化推向高潮。莫高窟第465窟就是元代藏傳佛教密宗的代表窟。此窟主室為正方形,復鬥頂,設中心圓壇,窟頂畫以大日如來為中心的五方佛,四壁繪有各種金剛。其中有表現男女雙修的「歡喜金剛」,表現制惡降魔的「憤怒金剛 」等。人面多作綠色,青色或紅綠陰陽面,人物形象描繪準確,生動,線描細膩,暈染富有立體感,表現了藏傳佛教藝術的獨特風格。為敦煌石窟藝術最後的輝煌又添了幾分色彩。

(三) 雕塑與壁畫的內容

古人都敬天地神明,中國自古以來也流傳著許多神話故事,如盤古開天闢地,女媧創造人類,夸父追日,大禹治水等。中國人是個信神的民族,包括古時歷代的帝王。佛教自印度傳入中土後,很快被華夏民族接受,並發揚光大。佛教中有許多故事都是教人向善,因果報應,生命輪迴,做好事,樂善好施會得善果,做壞事會得到懲罰,人們信神會得到神的保護,修道者會升往天堂。這些理念幾乎都出現在敦煌莫高窟的雕塑和壁畫中,還有許多讚美神佛的大型雕塑和壁畫。無不反映出當時人們的信仰與追求。

雕塑造像主要有四大類:

(1)佛像,包括釋迦、彌勒、藥師、阿彌陀以及三世佛、七世佛;

(2)菩薩像,包括觀音、文殊、普賢及供養菩薩等;

(3)弟子像,包括迦葉、阿難;

(4)尊神像,包括天王、力士、羅漢等,另外還有一些鬼神、神獸等動物塑像。

塑像是石窟的主體,壁畫在石窟中雖然對建築起裝飾和美化作用,對雕塑起補充和陪襯作用,但其數量最多,規模最大,藝術技巧最精湛,內容最豐富,涵蓋了社會生活與家庭生活的方方面面,生、老、病、死、衣、食、住、行,面面俱到,無所不包,充分體現了古人不同時期的文化生活,表現神及天、地、人、動物、環境的方式,表現友誼與恩的方式。豐富多彩,井然有序。

敦煌五萬多平方米的壁畫大體可分為下列幾個大類:

(1)佛像畫。指佛陀、菩薩、護佛神等供奉的各種神靈形象。佛像畫是壁畫的主要部分,這些佛像大都畫在說法圖中。僅莫高窟壁畫中的說法圖就有933幅,各種神態各異的佛像12208身。其中包括各種佛像 - 三世佛、七世佛、釋迦、多寶佛、賢劫千佛等;各種菩薩 - 文殊、普賢、觀音、勢至等;天龍八部 - 天王、龍王、夜叉、飛天、阿修羅、迦樓羅(金翅鳥王)、緊那羅(樂天)、大蟒神等等。

(2)民族傳統神話題材畫。指北魏晚期出現的東王公、西王母、伏羲、女蝸、青龍、白虎、朱雀、玄武以及風雨雷電等道家神仙的內容題材。西魏249窟頂部,除中心畫蓮花藻井外,東西兩面畫阿修羅與摩尼珠,南北兩面畫東王公、西王母駕龍車、鳳車出行。車上重蓋高懸,車後旌旗飄揚,前有持節揚幡的方士開路,後有人首龍身的開明神獸隨行。朱雀、玄武、青龍、白虎分布各壁。飛廉振翅而風動,雷公揮臂轉連鼓,霹電以鐵鑽砸石閃光,雨師噴霧而致雨。

(3)經變畫。利用連環畫的形式,把整個一部佛經用通俗易懂的故事形式表現出來。經變畫中也發現大量的社會生活內容的畫面。 敦煌壁畫中主要的經變畫有《福田經變》、《阿彌陀經變》、《彌勒經變》、《法華經變》等。

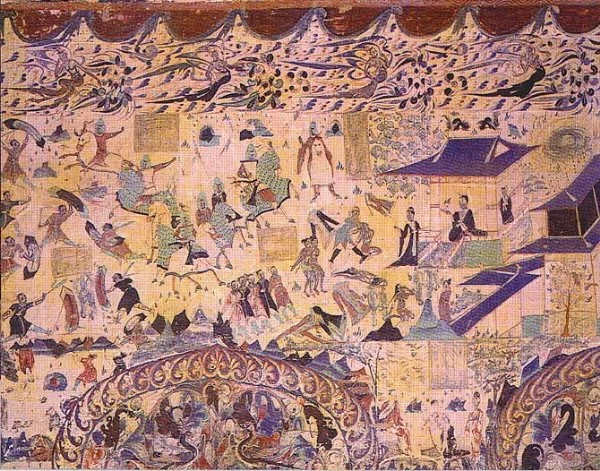

(4)佛傳故事。 主要講述釋迦牟尼的生平事跡。一般畫「乘象人胎」、「夜半逾城」的場面較多。第290窟(北周)的佛傳故事作橫卷式六條並列,用順序式結構繪製,共87個畫面,描繪了釋迦牟尼從出生到出家之間的全部情節。這樣的長篇巨製連環畫,在我國佛教故事畫中是罕見的。

(5)本生故事畫。 是指描繪釋迦牟尼佛在過去世轉生中的各種善行,如 「因果報應」、「苦修行善」的生動故事。也是敦煌早期壁畫中廣泛流行的題材,如《薩捶那捨身飼虎」、《屍毗王割肉救鴿》、《九色鹿捨己救人》、《須閣提割肉奉親》、《金毛獅子》等。

(6)因緣故事畫。 這是佛門弟子、善男信女和釋迦牟尼佛度化眾生的故事。與本生故事的區別是:本生只講釋迦牟尼生前故事;而因緣則講佛門弟子、善男信女前世或今世之事。壁畫中主要故事有《五百強盜成佛》、《沙彌守戒自殺》、《善友太子入海取寶》等。故事形象生動,引導人們諸惡莫行,諸善為之。因果報應,絲毫不爽。

(7)佛教史跡故事畫。 是指根據史籍記載畫成的故事,包括佛教聖跡、感應故事、高僧事跡、瑞像圖、戒律畫等。包含著歷史人物、歷史事件,是形象的佛教史資料。這類畫多繪於洞窟龕內四披、甬道頂部和角落處次要地方。但有的也繪於正面牆壁,如第323窟的《張騫出使西域圖》、《佛圖澄》和第72窟的《劉薩訶》等。

(8)供養人畫像。 供養人,就是信仰佛教出資建造石窟的人。他們為了表示虔誠信佛,留名後世,在開窟造像時,在窟內畫上自己和家族、親眷和奴婢等人的肖像,這些肖像,稱之為供養人畫像。

本篇收集了一些石窟造像和壁畫中的佛教故事,見附錄。

除此之外,值得一提的是敦煌壁畫中還保存了大量的飛天、樂舞、及表現古代先進技術的農業生產工具和交通工具。

(1)飛天

飛天,又名香音神,是佛教中的天神。壁畫中都畫在洞窟四周的上端或頂部,喻示著極樂世界的天空。

每當佛在講經說法時,眾飛天就凌空起舞,奏樂散花,飄逸的衣裙、飛舞的彩帶,自在的飄舞在佛國世界的天空中。大詩人李白讚美道:

素手把芙蓉,虛步躡太空;

霓裳曳廣帶,飄浮升天行。

飛天形象來自天堂,並非人間所有。現在許多飛天舞都取自敦煌壁畫,民間傳說飛天的涵義,是指引著人們走向西方極樂世界。古代的畫匠能把姿態柔美的飛天畫的如此栩栩如生,絢麗多彩,而且出現在如此眾多的洞窟中,實在令人稱奇不已。

莫高窟現有270多個洞窟壁畫中繪有飛天,總計達4500餘身。僅第290窟中就有154身姿各異的飛天,最大者身長達25米,最小者僅有5厘米。飛天是敦煌壁畫中最具代表性的藝術形象。

(2)樂舞

樂舞,即音樂、舞蹈。敦煌壁畫中有音樂題材的洞窟達兩百多個,繪有眾多樂隊、樂伎、及樂器。據統計,不同類型的樂隊有500多組,吹、打、拉、彈各類樂器40餘種,4500多件。大多數洞窟的壁畫中都有舞蹈形象。

樂舞主要出現在經變畫的說法圖中。如第220窟的阿彌陀經變,阿彌陀佛結跏趺坐於寶池中央蓮台上,觀音、勢至立於左右,四周擁繞眾多菩薩。寶池內碧波蕩漾,蓮花盛開,童子嬉戲。16人組成的樂隊,分列兩廂,鼓樂齊鳴,旋律悠揚。一隊舞伎,揮動長巾,翩翩起舞,很象西域的「胡旋舞」 。第217窟、第172窟觀無量壽經變,則和220窟有異曲同工之妙。浩淼的天空裡,飛天駕著祥雲,天樂不鼓自鳴。多麼美妙的西方極樂世界!

敦煌壁畫中還有一些樂舞表現人間的社會生活、風俗習尚。如張議潮出行圖中的營伎;宋國夫人圖中的清商伎和百戲;嫁娶圖中的六公舞等。

傳說著名的唐代宮廷樂舞《霓裳羽衣舞》,就吸收了敦煌壁畫的某些舞姿造型。還有中國舞中的反彈琵琶舞,也出自敦煌樂舞。莫高窟壁畫中就有琵琶700多隻,50多種形態。

壁畫中這些優美的舞姿、眾多的樂器只是人們的想像嗎? 都給我們展示了什麼呢?

最早的樂舞是為了禮佛,出現在佛國世界,故而神聖,亦不容人褻瀆。壁畫中的大量樂舞形象,表現了人們對美好世界的嚮往與憧憬,對神佛的無限崇敬和讚美,充分體現了中國文化中天人和一的境界。

這樣的藝術也必然不同凡響,帶給人們心靈的震撼,回味無窮。

(3)古代科技

敦煌壁畫中表現古代高超科技體現在許多方面,比如歷朝的建築風格、經久不變的顏料,無不反映中國古代先進的技術水平,是一部形象的歷史資料。

61窟五台山圖的準確性至今令人不可思議。著名建築學者梁思成就因為看見敦煌五台山圖,親赴山西,在五台山找出這圖中唐代的名寺院。

在生產和交通方面的偉大成就,更令世界矚目。如獨輪車、馬套挽具、馬蹬、馬蹄釘掌,都是中國人的首創。

壁畫中80多幅「農作圖」反映了北朝至元代近千年的農業生產情況,描繪了農業生產從種到收的十多種生產活動,20多種生產工具。如盛唐445窟的曲轅犁;五代454窟的播種三腳耬等。445窟的「耕作圖」 ,繪出了播種、收割、挑運、打場、揚場、田間小憩、糧食入倉等畫面,圖中的曲轅犁,是當時最先進的農耕工具之一。

壁畫上還留下了寶貴的交通工具 的形象資料。如牛、馬、駝、騾、驢、象、舟、船、車、轎、輿、輩等。各種用途的車和造型多樣的船,說明了古代陸海「絲綢之路」交通運輸工具的盛況,同時也體現了中國古代制 造車船的先進技術。