他們自知百無一能,唯以自己「恭順」為榮,故而也就最容不得別人「放刁耍橫」。

——題記

各位好,昨天寫了《判七旬病父「襲警」——合法也許合法吧,就是沒人味兒了》一文,果然,後台和有些營銷號上,有不少人開罵。謾罵的方式都大同小異,無非是先說出事的這對丹東父女是「潑婦」、「刁民」,說明明健康碼是黃碼,還非要「麻煩警察」,被攔了還那麼囂張,被罰活該云云。

我看了這些言論,就覺得特別奇葩,因為我從他們的講述中感覺到了一種非常強烈的恨意——他們對「潑婦」「刁民」的恨,遠遠超過了對公權越界行使的提防與恐懼。

在他們眼中,對「刁民」這種生物,公權力甭說用點碰瓷兒的手段,就是再出更重的拳,直接法外施刑,對這些刁民「嚴打」也沒什麼關係——反正「刁民」死有餘辜。

如果不看身份的話,你會以為他們都是什麼有職有位的體制內人員,可仔細一看,大多數人也不過就是跟咱一樣的平頭老百姓。

這就可是咄咄怪事了,我們試著來分析一下這幫人的奇葩心態。

「刁民」這個詞彙,最早起源於春秋戰國時期的另一個詞——「蠹民」。

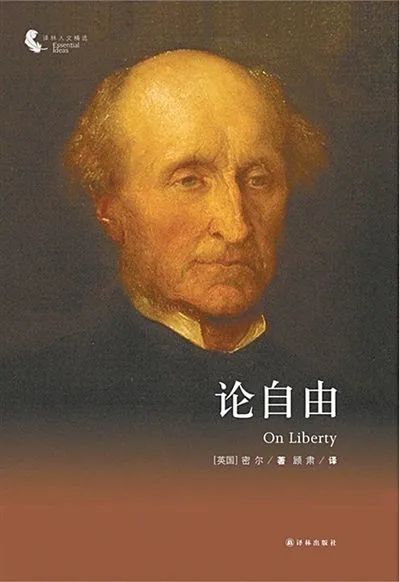

2000年前,幫秦孝公變法的商鞅,是個聰明人,當春秋時代的其他諸子百家還在強調公權與私權的同一性,主張「民強則國富」的時候,商鞅的見解卻非常獨到。他創新性的看到了公權與私權(其實是君權與民權)的對立性,認為兩者之間存在此消彼長的關係。如果商鞅用心端正,站在老百姓的立場上指出這一點,那麼咱中國早兩千年出一位自由主義政治學鼻祖穆勒,寫一本中國版的《群己權界論》(或名《論自由》)也不一定。

但作為野心過大的「打工人」,為了跪舔秦孝公。商鞅這小子沒有像穆勒一樣站在民眾的視角想問題。而是打著「治國」的名義為帝王的私利操心,提出了臭名昭著的「弱民」思想。

所以《商君書》專有《弱民》一篇,開篇就提出「民弱國強,國強民弱」的二元對立理論,鼓吹「有道之國,務在弱民」——商鞅的所謂「強國」之法,就是要把民眾的私權壓到極低,讓君權無限伸張,最好老百姓被壓榨到一點議價權都沒有,君王派到四方的官吏可以輕鬆地「執敲扑而鞭笞天下」,商鞅認為,把民眾壓抑到這種程度,他變法的效果,也就能達到了。

然後他也被車裂了,作法自斃,死的活該。

商鞅這個算盤當然打的很精,卻留下了一個漏洞:人情都是有私的,你想弱老百姓,老百姓抱起團來不讓你弱怎麼辦?

這個難題,直到法家的另一位天才後輩韓非那裡,才想出天才的解法——那就是分化瓦解,在民當中又劃出一群特殊的「蠹民」,告訴大家,社會搞不好,就是這幫「蠹民」總在鬧事。

所謂「蠹民」的蠹,其實就是寄生蟲的意思,按照《韓非子》的說法,一個國家中,總存在著五類人是所謂的「寄生蟲」、「蠹民」,既學者、言談者、帶劍者、患御者(逃避公役的人)、商工之民,都是危害國家的五種「蠧民」。

對這「黑五類」,韓非子的觀點跟今天很多「恨刁民」的人想法是一樣的,說國家對這種人連法律都不要講了,直接讓酷吏用各種手段把他們非人道毀滅了就完了——所謂「早除之」。

這個故事一講,很多智商和道德都比較欠費的人就覺得:哦,原來蠹民那麼壞,酷吏要整的是他們,那就整唄,反正我又不是蠹民。

韓非的這個想法,確實是超前了世界兩千年。兩千年以後,德國有一個小鬍子叫希特勒,給德國人講了一個相似的故事,他說德國社會裡也有一幫人是「寄生蟲」「壞分子」,德國只要把他們消滅乾淨,就可以實現國家的復興——當然我們知道,希特勒說的這幫人,就是猶太人。掌權之後通過的最初的法令就是讓他們佩戴上特殊的六芒星。

於是在2000年的帝制史上,手握公權力的酷吏就開始打著「治蠹民」的完成連續不斷的超限度擴張。

但這些恨「蠹民」勝過很酷吏的愚民、弱民們沒想明白的一點是,一旦一頂帽子被生產出來,它的涵蓋的人群,是可以無限擴張的。用波士頓猶太人大屠殺紀念碑上的那句話來說,就是:

「他們來抓猶太人,我沒有說話,因為我不是猶太人;

他們接著來抓工會會員,我沒有說話,因為我不是工會會員;

他們再來抓天主教徒,我沒有說話,因為我是新教教徒;

他們最後來抓我,這時已經沒有人替我說話了。」

所以從歷史趨勢上看,「蠹民」這個詞彙一經被發明出來,向「刁民」進行轉化,就只是個時間早晚的問題。

而在中國歷史上,最終完成這個轉化的,是「清純帝」乾隆。

「清純帝」貨真價實,因為乾隆主諡號為「純」

今天你去翻閱乾隆的奏章,會發現乾隆不僅變用並推廣了「刁民」這個詞彙,並對扣上這頂帽子的人,有著特別的厭惡之情。(有趣的是,最初與刁民同時連用的,就是「潑婦」。「窮山惡水潑婦刁民」這個匾,據說就是乾隆題給中原某城市的。)

而在乾隆的批答奏章中,刁民一詞的出鏡率非常之高:

「靖江、崇明、二縣刁民。罷市脅官。妄希冒賑。已嚴諭地方官。務將首惡奸棍。盡法嚴處。」

「山西萬泉、安邑、刁民聚眾之案。朕因該地方官。平日化導無方。撫綏無術。彈壓無才。致兇悍愚民。如此其驕。如此其縱。如此其肆行無忌。而仍復委靡因循。為所挾制。釀成事端。地方官自有應得之罪。是以刁民既行正法。並將巡撫、總兵、以及該地方官。分別懲處。」

「四月間蘇城刁民聚眾哄鬧。自陳鎮撫無術請交部嚴加治罪一折。近年各省。屢有聚眾抗官之案。幾至效尤成習。而吳中民情素屬澆漓浮動。性喜編造歌謠。譸張為幻。謗讟繁興。」

顯然,在乾隆的理念中,刁民不再是蠹民那樣「黑五類」,而是凡不服管、敢跟上級頂嘴抗衡的人,統統可以算作「刁民」。而一旦被扣上這頂帽子,乾隆又認為這些「刁民」是不受法律保護的。所以他屢屢批示,「凡此刁風,斷不可長!」

這就形成了一個循環論證:清朝的地方官吏經常會有一些不合規的魚肉鄉里的舉動,那麼這種舉動,老百姓有沒有抗議權呢?如果你抗議,不好意思,你就可以被認為是「刁民」。而刁民又是不受法律保護的,所以你就又無權跟官府講法律了。

所以與近現代社會要求公務人員在執法時要嚴守「比例原則」、應當對普通公民儘量保持謙和、克制不同。中國帝制社會演進到清朝這個時期,形成了一種剛好相反的思維模式——無論遇到什麼不平,反而要求老百姓在公權力使用者面前必須時刻保持恭順謙和,如果你敢「撒潑放刁」、「越級上訪」、「攔轎告御狀」。那麼不好意思,你有理也成了無理。因為你是「刁民」,是刁民就不配被溫柔對待。

而這種理念,逐漸在中國民間深入人們心,一直流毒至今。

有清一代的官僚很快就比乾隆還喜歡使用「刁民」敘事來寫報告了。因為這頂帽子太好用了,只要扣上,老百姓在與官府的博弈中就處於永恆的劣勢,陷入了「你敢不配合就是刁民,因為你是刁民,所以不用對你客氣」的循環論證。

用今天的話說,這種敘事叫做「都是韭菜先動的手「。

而在這場鬧劇中,比官吏們更喜歡說別人是「潑婦刁民」的人是誰呢?

是奴才。

魯迅先生的小說《阿Q正傳》裡,有一段特別有意思的情節,阿Q第一次進城,回來以後最興奮說的事情,居然是看城裡砍頭。

他連稱「好看,好看!」講述時情緒激動,洋洋得意,居然把唾沫星子都噴到對面人臉上了。

細一琢磨,魯迅先生寫這個情節實在意味深長——像阿Q這種人,絕對是社會中底層的底層,他怎麼會對城裡面官府殺頭有這麼強烈的共情能力和認同感呢?

正是因為阿Q無論經濟上還是精神上都是社會的最底層,是最卑微的奴才,所以他才最需要通過「望人窮」獲得精神慰藉。

而奴才能比他人強的強項又能有什麼呢?當然只有「恭順」這一條,掌握權力的人無論說什麼,他都恭恭敬敬的接受,絲毫不敢反抗。

在阿Q心底里,在他決心「革命」前。一直是很以「順民」「良民」的身份自豪的。看到「刁民」受懲,他也就最開心——讓你不如我恭順,怎麼樣?吃癟了吧?

於是一個怪現象也就在我們這片土地上形成了,在這裡,最痛恨「刁民」的人,不是發明這個詞彙的人,而是這個社會裡最卑微、最沒有骨氣的那幫人。他們以恭順為榮、時刻幻想自己是手握權力的貴人、時刻想著自己對「可恨的刁民」施以無視法律的無限暴力,並為這種意淫激動不已,拍手稱快。

這就是為什麼我們平素在世間行走時,時長會有「閻王好過,小鬼難纏」的感覺。那些僥倖沾了一點公權力餘光的人,在執行公權力時的,往往比正規公權力執行者更為嚴苛、不近人情,甚至胡亂施為,越界碰瓷。

我相信,疫情封控的這些年月,你一定有過類似的經歷:

你小區被封的時候,最刁難你的往往是那個平素對你最恭順的小區保全。

以能幹出為了幾個雞蛋、半夜敲人家房門,逼著孕婦寫下不為例保證書,也是所謂的「志願者」。

那些偶爾沾了一點小權的人,耍起權力來往往比正規公權力更威風,出圈,且不講規矩。原因何在呢?

原因就是,這班人心底里就是奴才,他們最需要從對「刁民」的懲治和壓迫中獲得自己最匱乏的人生價值感——是的,奴才們最大的樂趣,就是罵「刁民」——或者最好,自己也能管一下、欺壓一下「刁民」。

英國思想家約翰·斯圖亞特·穆勒曾寫過一本名著叫《論自由》,舊譯書名其實更貼切,叫《群己權界論》。

穆勒就指出,在任何一個社會中,公權和私權到底如何劃定邊界,是一場漫長的博弈:任何「市民」(民眾)都有儘量保留私權、實現個人自由的衝動,而任何「社會」(政府)都有擴展公權,維護社會秩序的衝動。兩者的需求都是無法完全達成的,必須通過彼此博弈,才能劃出了一條合適的「群己權界」,也就是法律,人的自由就是通過權界的制定和法律實施來實現了。

也就是說,在穆勒的理念中,「市民」和「市民」本來應該是一幫的,他們應該盡力利用每一個事件,保留、守衛自己的私權。提防公權力對其的侵蝕。

但如果你讓穆勒穿越到當代,讓他看看中國輿論場上,那些對封他小區的保全、居委會紅袖章唯唯諾諾,卻對「刁民」喊打喊殺的人,他一定會感到非常吃驚。

因為他會發現這個社會中大量的「市民」竟然不是為保衛個體私權而奔走的,而鼓動公權的執行者更過分、更野蠻、更無視法律一些。

身為老百姓,卻鼓吹苛以待民,這是怎樣的奇景,這又是怎樣的無恥。

穆勒一定會問:My God,這幫人,特麼的是不是吃錯藥了?

他永遠不會懂奴才的靈魂有多麼卑劣。

回頭說回眼下丹東這件事。昨天,我在網上看到一則新聞。說在丹東市24日召開最新一次疫情新聞發布會上,在會上,丹東市長郝建軍特別指出:

「我們也清醒認識到,防疫工作與全市人民的期盼還有差距:存在疫情信息發布和回應群眾關切不夠及時不夠全面、工作舉措不夠精準,長時間疲勞作戰造成一些工作人員厭戰鬆懈、工作方法簡單粗放等問題。

下一步工作中,我們將廣泛聽取民聲民意,深刻反思、查找不足,補齊短板弱項,暢通群眾訴求渠道,及時公布、儘快解答,有效落實疫情防控、惠民惠企、復工復產和復商復市等政策,主動回應社會關切,築牢群防群控防線。」

我把這則表態,看做丹東市對近期上熱點的一個補救,一個回應。我為這個回應點讚。

看來,該市的政府認識到了自己的工作中出現了疏忽,承認自己的工作人員「工作方法簡單粗放」的,並願意作出整改。

就是我挺好奇,在政府都已經這樣亮明態度、表示要虛心接受批評的時刻。網上那些高呼涉事父女是「潑婦刁民」,說鏡頭中的那個警察「碰瓷式執法」合理合規的傢伙們,又情何以堪?

魯迅先生的《阿Q正傳》寫的真的很黑色幽默,在最後一幕,喜歡看殺頭的阿Q自己被推上了法場。

也對,這種人可能也只有與他們同性格的刁橫小吏們的刁難施加到他們頭上,讓他們進不得、退不得、哭不得、鬧不得的時候,才會為自己發出幾聲可憐的慘呼:「不要誤傷友軍啊!誰來救我一下則個!」

而回答他們,恐怕只有冷冰冰的一句:「你這大膽刁民,安敢在此饒舌!」