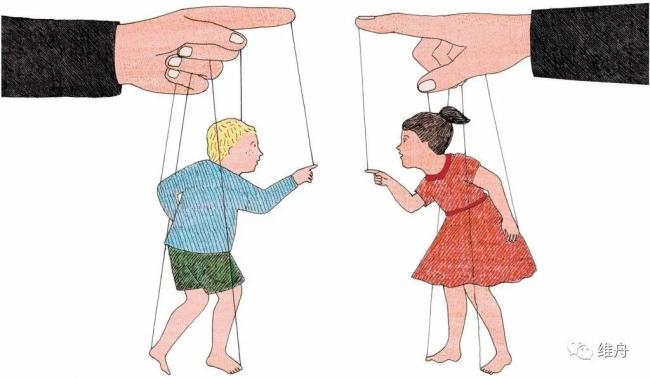

最近些年來,網上論戰之激烈,可說是近二三十年來少有。在對這些觀點加以分析細辨時,我也意識到,其實中國人往往在論爭中抱有某些特殊的邏輯前提,而正是這些支配著人們的思維,使得他們更難反思自己的立場。

01

「全面」與「片面」

在這些爭論中,常能發現有許多人指責他人的看法是「片面」的、或是未能「全面客觀」地看待問題;而其論戰手段,也往往是找出對方的論述中所遺漏的、或細節上的不夠準確,甚至認為攻其一點,就足以否定全部。

的確,一個例外往往就能動搖整個理論的基礎,但問題在於,中國人很多時候反對的並非某個定律式的理論,而不過是一種個人主張。要求對方的立論必須全面、準確,這實際上意味著假定對方必須像神一樣全知全能才行,而這當然是無人能做到的。

由此來看,中國人在意的其實是一種整全性的全面評判,這恐怕正是源出傳統思想中的一元本體論——簡言之,就是相信百家爭鳴的所有「道術」,均是從同一個母體衍生出來的。

戰國時代諸子各道其所道,「孔墨之後,儒分為八,墨離為三,取捨相反不同」(《韓非子·顯學》),但「各家之道均是割裂不完整的,但因其本出於一原,故內部又有可以相通之處。只有統合會通這些割裂不完整的道,才能重新恢復原初大道的完整性」(龔鵬程《國學入門》)。

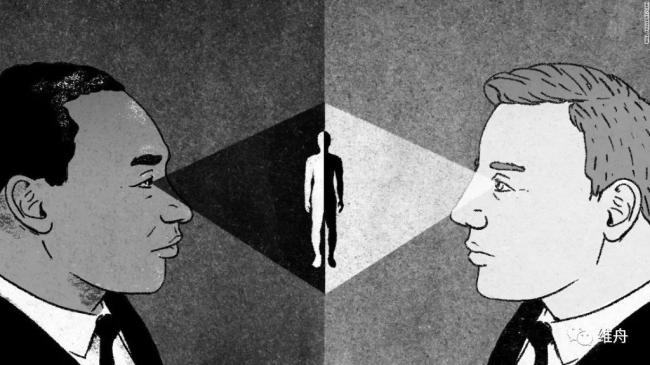

這樣,中國人在爭論時往往是攻擊他人的觀點是失之偏頗的,而只有自己才代表著更完整、公正的看法。

也正因此,中國人特別容易踏進「虛假同感偏差」的陷阱——這是1973年史丹福大學社會心理學教授李·羅斯(Lee Ross)等人提出的概念,認為人們常常高估或誇大自己信念、價值、判斷的普遍性。在中國社會中,很多人正是無意識中自居為「公」來反對「私」,或自居看法「全面」反對他人「片面」,卻很少意識到自己所論的,也只是個人主張而已。

在這種「公」的意識影響下,中國人所說的「客觀」評價,其實很多時候也並非是指「不受個人意志、偏見或立場影響」,而是指在立場上「不偏不倚」。

這恐怕是因為,對外在於人的意識之外的物質世界,對客觀事實達成共識還相對容易,比如「這是一塊石頭」,畢竟看見的人都難以否認;但中國社會歷來感興趣的卻是身處社會中的人際關係,而這就**很難有撇開主觀性存在的事實陳述了**——例如說「他是一個好人」,這究竟是一個客觀評價,還是主觀認定,有多客觀、多主觀,可能不同的人都有完全不同的看法。

同樣的,很多人所說的「就事論事」,其實也不是討論事實的中立原則。有一次群里激辯,一位勃然大怒:「不肯就事論事,但凡說到西方國家的不好,就一定要拿國內情況來比較一番,不是陰陽怪氣是啥?明明是指出他言論中的漏洞,他非要扯出國內如何,這是就事論事的態度嗎?」

在此,雙方的是非且不論,但顯而易見,標榜「就事論事」的人自己也沒能做到,因為他開口罵人,而理由卻是對方「不肯就事論事」,換言之,在這裡,「就事論事」是一種道德要求,一種不偏不倚的態度。很多人是自視「就事論事」、持論公正不偏頗,而貶斥他人沒有正見,這其實是改頭換面的威權主義。

很多人受此影響而不自知,這也確實深深紮根在我們的文化中。試想一下,漢語所說的「偏見」,乃是指偏頗之見,暗示割裂不完整的看法本身就是錯誤的。

但在西方文化中的概念則迥然不同:英語的prejudice出自拉丁語praeiudicium,本意是指「事前的評判」(prior judgment),強調偏見源於不假思索的固有刻板印象。這就是米蘭·昆德拉在《小說的藝術》中所說的:「人總是希望世界中善與惡是明確分開的,因為人有一種天生的、不可遏制的欲望,那就是在理解之前就評判。」

順著這一意涵,西方文化突出的是反直覺,因為直覺反應往往是本能的、迅速的、來不及理解之後再批判決定,進而認為必須要冷靜地運用理性。

義大利文藝復興巨人但丁曾說過:「往往有這麼一種人,他們的意欲遠遠超出理性的判斷力,所以他們一發脾氣,就要失去理性;而且他們實際上是盲目地受脾氣所驅使,同時又固執地否認自己的盲目性。」(《論世界帝國》)這都可以看到理性思想的傳統:克服偏見的做法就是儘量少受情緒和盲目支配,而要多倚賴自己理性的判斷力。

當時代變得越來越複雜,要求一個人能全面準確地了解所有信息才能闡述觀點,這是對聖人的要求,也是不可能的。不僅如此,我們所有人的看法都只是個人主張而已,不能、也不必全面,更不要自居全面,我們倒是應當儘量放下本能的直覺反應,更多地理性判斷。

02

價值判斷與事實判斷

與這種對「全面」的偏好經常聯繫在一起的,還有一種常被提及的要求便是「客觀」和「就事論事」。本來,這一點如果能做到,可以成為雙方討論的共同基底,並在此基礎上達成共識,然而在現實中,事情卻並不這麼簡單。

例如,對公眾人物公開發表的記錄,有人提出要檢驗其真實性,這本身沒問題;但問題在於,這些人感興趣的並非真實性本身,而是試圖藉此整人。這種要求公共發言不能有一點偏差、有一絲絲就上升到否定全部的做法,實際上與那種對「完美受害人」的苛求出自同一心理。

在另一場爭論中,有人引用了易中天的話:「當一件事情發生後,第一要先學會弄清事實,這是『真偽判斷』。然後才能討論是對是錯,這是『是非判斷』。至於『價值判斷』和『道德判斷』,只能放在最後,甚至未必一定要有。」進而要求對方「先清空腦里記憶體」再談。

這乍看似乎很有道理,但其實是無法做到的理想狀態。因為沒人能真的「清空自己」,價值判斷和事實判斷常常混在一起,我們都無法例外。做到「事實判斷」有個前提,就是雙方都對事實本身感興趣,不然的話,在中國的語境下,其結果是以此為由要人清空自我,實際上就是否認對方的價值判斷。

果然,在那場爭論中,引用易中天這番話的人,就是自視客觀,她所說的都是「事實判斷」,而將他人觀點都不屑地看作是帶有立場偏見的「價值判斷」——本來「價值判斷」只是一個界定,但在她這裡卻變成了一個指責他人的標籤。

近三年來的複雜事件,足以讓我們看到,許多信息都是不斷披露的,在事情的開端,並不存在有充分的了解這回事,甚至不親歷的話,根本想像不到它究竟是怎麼回事,其影響也是逐步顯現的。

也就是說,那時候都有點像盲人摸象,或者管中窺豹。眾說紛紜,但就算是說對的人,恐怕也有僥倖猜中的成分。即便是事態到了很嚴重的程度,可以說信息已經相當多了,但是人們所看到的,也是通過自己的立場篩選的信息。

在這個意義上,不存在完全透明準確的信息,因為信息到了接收方,就會因為對方的思想發生扭曲偏移。由於信息是動態變化的,透明不透明也是相對的,所以對結果的影響沒有我們想的那麼大,因為就算透明,好像也仍然無法倖免。

這不是說透明化不重要,及時公開掌握的信息當然比釋放錯誤的信息要好,透明化也永遠是值得努力的方向,只不過在空前複雜的環境中,信息/判斷是對是錯,是隨著事態的發展,被逐漸認定的。

很多信息和判斷在它被做出的那個時刻是談不上對錯的,它們是競爭的,最終決定哪個勝出,其實是由事態的走向決定的。有時甚至一日三變,就像治療方法也在不斷測試,因為這是未知的。

日本作家加藤周一在其自傳《羊之歌》中曾說到在太平洋戰爭期間,如何在信息封鎖之下辨認實情,他對戰爭走向的判斷大致準確,但這是因為他深信倒行逆施者必定不能逆歷史潮流:

歸根結底,這些都是價值判斷,而非事實判斷。基於價值判斷所做出的假定,跟我所知範圍內的事實之間確實不存在矛盾之處,而我所知範圍內的事實,卻是極為有限的。如今回過頭再看,總免不了有一種印象,覺得自己當時所做的判斷多多少少有點占卜問卦的味道。

……對於一個普通市民而言,有關天下大事,能到手的相關信息常常是極為有限的。即便如此,為了將眼前的形式變化和將來的趨勢走向作為一個整體來把握,多多少少還是要建立一個跟價值判斷有關的假說。

換言之,理性並不意味著否認人的主觀性和已有的價值判斷,相反,真正的坦誠,是承認自己和別人一樣,都不可避免地抱有價值判斷,否則很容易陷入中國文化心理中那種自居道德高地的盲點:總覺得我代表著「公」,而你代表的卻是「私」,因而是偏頗、錯誤的。

在公共討論中,另一種常見的話語也是由此衍生的,那就是自視不偏不私,而指責別人是在「政治化」,這根本無視一個正當的社會要求和他人正當的個人選擇。

不可否認,很多爭吵其實就是在價值立場之間的抉擇。但正是由於現代社會太複雜了,才更需要信息公開,讓人們基於理性來作出自我判斷。

所謂「透明化」並不是為了某個特定的結果(「透明化就能避免災難」),確切地說,它應當是一個程序,否則如果僅僅是為了結果,那麼如果不透明的結果更好,那「透明化」是不是也可以被犧牲掉?

作為一個現代國民,我們能做的,應當是儘可能地獲取充分可信的信息,來作出理性的抉擇,並在變動中不斷驗證、校準自己的判斷,而不是苛求有人能全知全能地提供標準答案,甚至自視為永遠客觀全面。如果領會到這些,那我們這幾年來的苦就沒有白吃。