十一假期倒數計時中,馬上就要雙十一了,我看很多電商平台已經開始提前搞各種促銷活動了。

不過萬萬沒想到的是,社保居然也開始搞起限時限量的打折促銷活動了。

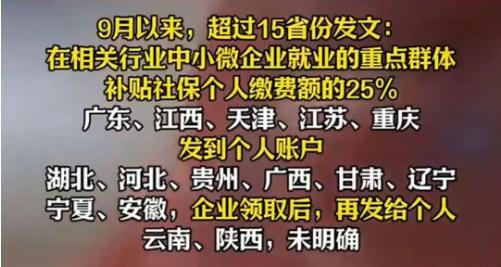

據南方周末前幾天的一篇文章報導,南方周末記者檢索31個省(自治區、直轄市)的政策文件發現,

9月以來,超過15省份發文(其中包括:廣東、江西、天津、江蘇、重慶、廣西、雲南、陝西、湖北、河北、貴州、遼寧、甘肅、安徽、寧夏),要對在相關行業的中小微企業就業的重點群體,按照社保個人繳費額的25%給予補貼。

這無異於給社保打了個「七五折」。

聽起來好像聽不錯的,但是這裡面有兩個關鍵詞,「相關行業」以及「重點群體」。

意思就是這個「折扣」不是給所有人的。

從行業上看,它瞄準了吸納就業最多的製造業和生活服務業;

從人群上看,它聚焦於即將踏入社會的畢業生、長期失業人員以及返貧監測對象。

政策的善意是顯而易見的,在經濟承壓的背景下,通過直接補貼個人,而非像過去那樣補貼企業,來更大力度地穩住就業、鼓勵擴崗。

這無疑是一次積極的嘗試,將政策的暖意更直接地傳遞到了個體身上。

然而,任何一項公共政策,其精妙與複雜之處往往不在於初衷,而在於執行的細節與未被覆蓋的角落。

當我們撥開「限時補貼」這層吸引人的外衣,會發現一些值得深思的細節。

首先,這場「補貼雨」並沒有灑向廣大的靈活就業者。

卻靈活就業人員是社保體系中最為脆弱和承壓的一群人,每月獨自承擔招數千元的費用。

但是政策的精準滴灌,恰恰繞開了這片最乾涸的土地。

其次,政策採用了「先繳後補」的方式,並且部分地區將補貼先發給企業,再由企業轉交個人。

這看似只是流程問題,但對於普通人而言並不友好。

第一對於本就收入不高的目標群體而言,「先全額繳納」本身就是一個不低的門檻。

再者讓補貼在企業那裡「過一手」,則平添了一層溝通成本和不確定性。

我就挺納悶的,既然每個參保人都有唯一的社保記錄和關聯的銀行帳戶,為何不能點對點地直接發放,以示最大的誠意和效率呢?

這背後是有什麼無法攻克的技術障礙嗎?也許是吧。

還有一個關鍵的問題就是,錢從哪來?政策可持續性怎麼樣?

文章裡面說,補貼資金由中央財政和地方財政各擔50%,其中地方財政承擔的50%部分,按照省與市縣共同財政事權和支出責任分類分檔承擔。

但是眼下地方財政缺口大,而去政策如果只實施一年,不能變成持續的激勵,今年把人吸引來了,第二年沒有,人可能就走了。

這顯然是對已經投入的財政資金的浪費。

南方周末的記者詢問了山東濟南市的落實舉措暫,被告知:未配套出台,更具體的審核條件和申領方式還需等待。

這倒是讓我想起了這件事:

所以具體執行起來會怎麼樣,不如等政策真落地了,咱們再回頭總結實際成效也不遲。

不過更值得琢磨的是,看待這個「社保折扣」政策,不能把它單獨拎出來看。

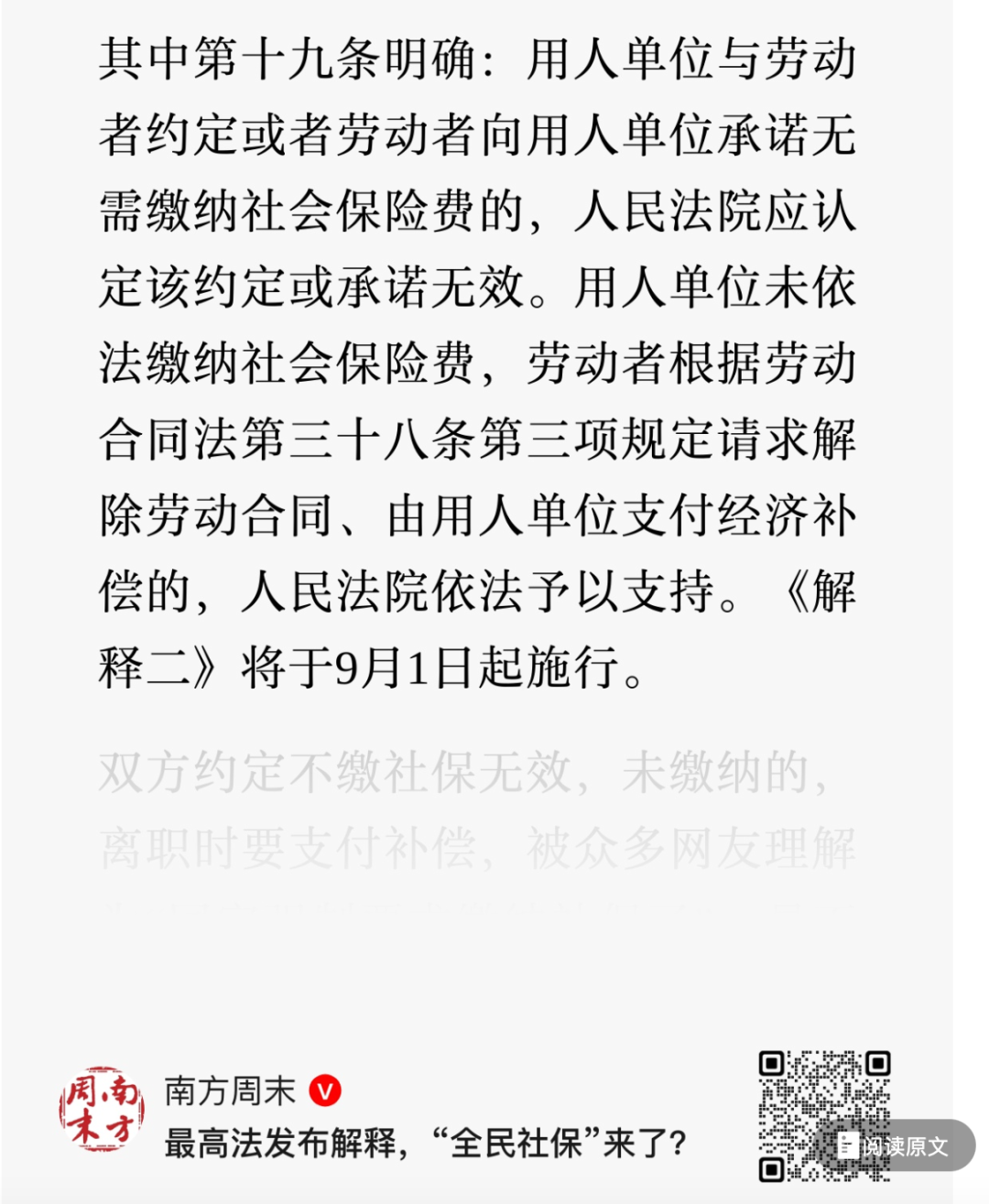

它的出台,和八月初最高法發布的一項司法解釋,其實形成了很有意思的呼應。

順帶說一句,有人說「9月1日起社保開始強制繳納」,這種說法其實不對——因為一直以來,社保都是法定強制繳納的。

而最高法的這項規定,本質上是給了勞動者一項「單方面、無附加條件」的追索權,這下徹底打破了過去企業和員工之間那種「我不幫你繳社保,你每月到手工資能多一點」的灰色默契。

對企業來說,以前逃避社保可能還是種「能商量的潛規則」,現在卻成了顆隨時可能炸的法律炸彈。

與其將來面臨高額的補繳費用和罰款,不如現在就按規矩繳納——於是合規成本的壓力一下子就上來了。

可對於那些本就利潤微薄的勞力密集型企業來說,突然增加的社保成本,無非就兩個去處:要麼少招人,要麼壓低員工的到手工資。

而這,恰好就是「社保七五折」補貼政策出台的深層原因。

它就像一劑緩衝劑,想在司法推動的這場社保合規化浪潮里,減輕對企業和員工的直接衝擊。

它在告訴那些可能因為社保合規,導致到手工資變少的員工:「別擔心,政策會幫你分擔一部分。」

這筆補貼或許數額不算大,但它能起到的心理安撫作用,可能比錢本身更重要。

看到這,其實能明顯感覺到這是一套挺精妙的政策組合拳:

一邊用司法解釋強力「堵漏洞」,擴大社保的覆蓋範圍;

另一邊用財政補貼柔性「疏壓力」,減少合規過程中帶來的陣痛。

其根本目的,是在人口紅利見頂、社保基金壓力日益增大的背景下,努力尋找一個維繫資金池與穩定繳費群體的平衡點。

但恰恰是「打折」這個動作本身,無意中透露了一個信號,那就是社保繳費的壓力,或許已經大到了需要政府動用財政來「促銷」才能推行的地步。

也正因為如此,社保背後更深層的矛盾——公平性和可持續性,被動地擺到了檯面上。

社保雖說叫「社會保險」,但對不同身份的人來說,它的實際意義和體驗其實差得很遠。

這一點估計不用多解釋,大家心裡都有數。

所以這次只給一年期限的社保補貼,更像個應對眼下麻煩的巧招、應急的戰術安排,遠算不上能管長遠的戰略調整。

它是把眼前社保合規的難題解了,可藏在背後的信任問題,反倒露了出來。

要是真按合理的邏輯推進現行政策,順序該是這樣的:

先把市場經濟環境理順,再把勞動法的執行力度提上去,先把就業環境穩住、把打工人的基本權益護住——畢竟就算是延遲退休,也得讓大家真能安心工作到65歲吧。

等這些基礎打牢了,再去優化社保本身的規則,別動不動就因為斷繳幾天,之前的權益就不算數了。

最後,再一步步推進全民社保的覆蓋。

我總覺得,政策推進至少得有個合理的先後順序吧?

可現在的情況是,不管大家當下的處境難不難,只一個勁兒說「為你未來著想」,這邏輯根本站不住腳。

這麼搞下去,其實是在一點點消耗政策本身的公信力。

而就像之前說的,當一項制度得靠「打折」才能讓大家願意接受時,真正要重建的,早不只是社保資金池的平衡了,

更是人們對這項制度公平性、對自己未來保障確定性的那份根本信任。

你說呢?

(示意圖)