北方今年雨水格外多,雷暴天也出現得更頻繁。得益於現代成熟的避雷技術,我們已能安然在家中欣賞遍布天空的炫目閃電。從宏觀上看,氣象學家對雷電的產生機制似乎已經了如指掌:這不過是雲層中積累的電荷達到極限後,發生了一場劇烈的空氣擊穿放電現象。不過,如果持續追問,將鏡頭不斷放大至雲層內部的微觀世界,你可能會驚訝於我們對這一現象的「無知」。

典型的雷暴雲內部往往呈現層次分明的電荷結構。雲的頂部充滿輕盈的小冰粒,攜帶正電,中下部則聚集了更重的霰粒,攜帶負電,而在最底部會出現一小片正電荷區域。當這些區域間的電勢差大到足以擊穿空氣時,閃電便誕生了。但最關鍵的問題是,電荷是怎樣積累起來的呢?

此前一些實驗觀測,已經幫科學家將「嫌疑」鎖定在雲中無數冰粒和霰粒的碰撞上,並將其視為閃電電荷積累的主要來源之一。而碰撞這一過程,也讓人們自然地將這種其歸因於材料的「壓電效應」,也就是施加壓力使材料均勻形變,從而產生電極化。但一個根本性的矛盾是,自然冰的晶體結構是非極性的,這決定了它根本就不具有壓電性。

由此產生了一個巨大的謎團:如果冰無法被「壓」出電,那撕裂天空的閃電雷霆,動力究竟從何而來。有關閃電成因,學術界多年來眾說紛紜,卻始終沒有非常可靠的理論解釋。直到最近,在《自然·物理學》(Nature Physics)發表的一項研究中,西安交通大學力化學耦合與智能介質實驗室的申勝平團隊與合作者首次發現:冰在受力發生非均勻形變,也就是發生彎曲時,會在兩端產生電勢差,這也被稱為撓曲電效應。而冰這種從未有人知曉的特性,似乎在雷電產生過程中扮演了相當重要的角色。

令人意外的冰

將冰視為研究對象,似乎本身就不太尋常。事實上,申勝平團隊一直專注於研究各種材料的力-電(比如壓電、撓曲電性)和力-化學耦合特性,製造靈敏的傳感器電子器件,而追溯閃電起源並不是他們的使命。但一次意外,讓研究人員開始關注起看似平凡的冰。

2020年,團隊成員本來在測另一種材料的撓曲電性,卻發現接近零度時,信號中多出了一個本不該出現的峰值。左右思量後,他猜測可能是空氣中的水蒸氣在零度時以冰的形式附著在材料表面,進而影響了待測材料的撓曲電信號。為了排除可能的影響,研究團隊不得不將目光投向冰。

很快,研究人員就發現,異常信號其實與冰無關,而是源於實驗設備的參數設置錯誤。但這場意外終是激起了研究團隊的好奇心:為什麼不直接研究冰呢?看看這種自然界常見的材料是否也具有撓曲電效應。

測量材料撓曲電效應的流程已相當成熟。研究人員往往會將夾在兩片電極中的材料放在一個三點彎曲的裝置上,然後施加一個使之彎曲變形的力,通過採集電極上積累的感應電荷,就可以計算出樣品內部的電極化程度。不過,相比其他穩定的固體材料,純冰製備要麻煩得多。

由於雜質、氣泡、形狀等多種因素都會影響冰的電學特性,研究人員經過反覆實驗,巧妙地找到了最佳製備方法:在電極片之間注入經抽真空處理的去離子水,隨後勻速降低恆溫室溫度至零下45攝氏度,使冰直接在兩片電極間形成,然後抓緊時間測量。藉助高精度測量設備,文鑫和同事發現冰的確具有撓曲電性,約為納庫倫/米(nC/m)的量級。而通過對表面敏感的撓曲電效應,研究人員進一步發現,電極-冰界面會隨電極材料和溫度的改變出現相變,形成薄薄的鐵電「皮膚層」,而這也在一定程度上增強了冰整體的撓曲電效應。

與壓電效應相比,撓曲電效應其實微弱得多。但撓曲電材料更為普適,環境友好,還對溫度不敏感。此外,材料越薄、尺寸越小,其應變梯度越大,能產生的撓曲電效應也越強。這意味著,這種效應不僅適用於製備微型電子器件,也可能幫助理解許多微觀過程,比如困擾科學界已久的閃電成因。

聚焦雷暴雲

實際上,一發現冰具有撓曲電性,研究團隊便想到,該效應可能參與了雷電產生過程。因此,2023年完成實驗後,他們在遞送期刊的初稿中給出了這一預測。但由於研究團隊沒有冰接觸起電領域相關的研究背景,起初他們並沒能提出一個令審稿人滿意的雷電理論模型。

幸運的是,他們遇到了相當負責的同行評審。在多輪返修的最後階段,期刊編輯邀請到了一位來自接觸帶電領域的專家做為第五位審稿人,為了幫助他們更好地理解冰碰撞起電的過程,這位不知姓名的專家對這份工作的意義給予了高度的評價,並回復了長達數十頁的文檔,寫滿他自己對於論文內容的理解和目前模型上存在的一些技術問題。「這位審稿人在文檔中寫到:『這一領域是如此的複雜以至於過去十年間對它的理解進展很小,儘管論文的模型還存在一些問題,但基於冰撓曲電效應的理論計算能與實驗結果遙相呼應,這完全是奇蹟』」研究團隊的成員回憶道,「我們最後能有論文中呈現給讀者的雷電模型,完全離不開這位同行評審的幫助。」

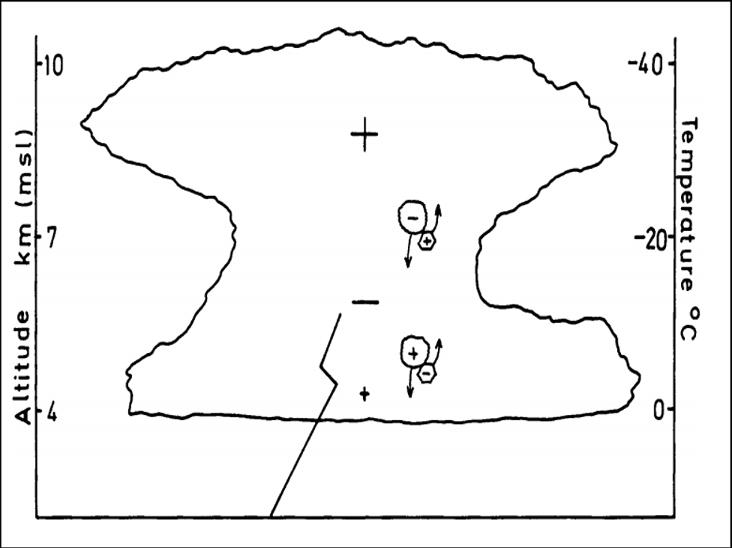

最終,研究團隊完善了關鍵的雷電模型,以定量的形式,揭示了冰的撓曲電效應如何參與閃電的形成過程。其模型預測結果,能夠很好地印證此前一系列風洞實驗測量冰粒碰撞的電荷轉移量結果。而前文中我們提到過,典型的雷暴雲會分為正負正三層結構。這種分層,也可以通過有冰撓曲電性參與的雷電模型來解釋。

圖片來源:受訪者供圖

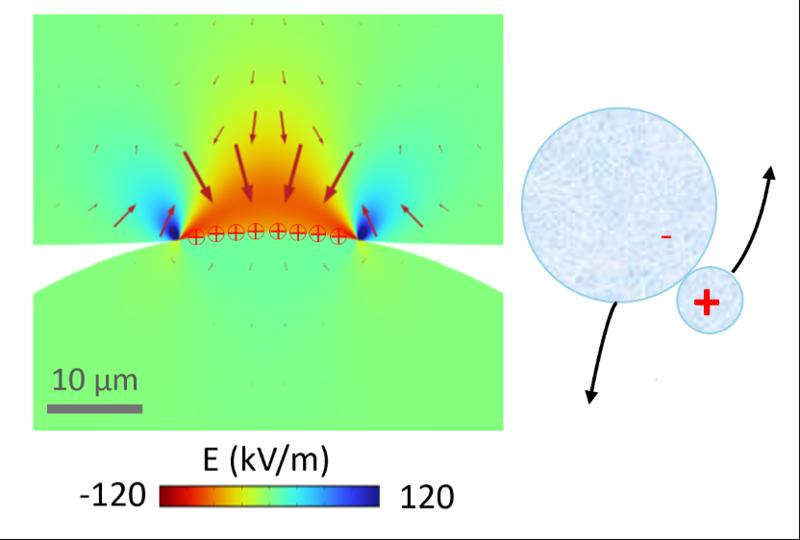

霰粒,又稱軟雹,可以視為質地較軟的大冰球,與之相對的冰粒則是堅硬的小冰球。自然界中的水都摻有雜質,因此雲中大大小小的冰球表面的薄液體層並非純水,而是富含正負離子。當上升氣流推著小冰球向上移動時,往往會與因重力向下運動的大冰球頻繁相撞。高速撞擊時,大小冰球接觸的界面會出現非常不均勻的形變,此時產生的撓曲電場,便會驅動冰球表面薄液體層中的正負離子,分別移動到霰粒和冰粒上。

在雲層高海拔區域的低溫下,冰的撓曲電係數決定了大小冰球相撞時,冰粒更易帶正電,而霰粒易帶負電。隨著冰粒隨風向上運動,雷暴雲上層便積累了大量正電荷。而霰粒會一直向下墜落,這就導致雷暴雲的中下層主要帶負電。然而,在靠近地表、溫度相對較高的雲層區域,冰的撓曲電係數符號突然翻轉,這就導致在該區域碰撞時,霰粒反而易帶正電,於是形成了雷暴雲底部的一小片正電荷區域。

圖片來源:Clive Saunders.Planetary Atmospheric Electricity(2008)

儘管閃電的起源不可能由一項研究完全解答,但這項新發現無疑幫我們加深了對於地球大氣現象,乃至其他行星雲層中冰晶帶電過程的理解。「我們研究材料的撓曲電性,一方面是因為相比壓電性,它具有特殊的優勢,另一方面也是因為它可以解釋許多自然界中的微觀過程,比如這次的閃電起源,」馬謙謙在接受《環球科學》採訪時表示,「此外,我們研究材料總要往應用的方向努力,而撓曲電性又相對微弱,因此研究者總會自然地想到做增強。」

鹽冰中的全新機制

在海洋或人類體液中,鹽是最常見的一種溶質。研究團隊自然想到,將氯化鈉摻入冰里來嘗試增強這一效應。他們很快便通過實驗發現,彎曲鹽水凍結的鹽冰,其產電能力,或者說撓曲電係數,會隨溫度增加而增長,最高相比純冰有上千倍的增強。但最令人震驚的是,鹽冰彎曲產電的機制與純冰完全不同。這項研究在《自然·物理學》研究發表後,很快以封面形式發表在《自然·材料學》(Nature Materials)上。

圖片來源:Nature Materials

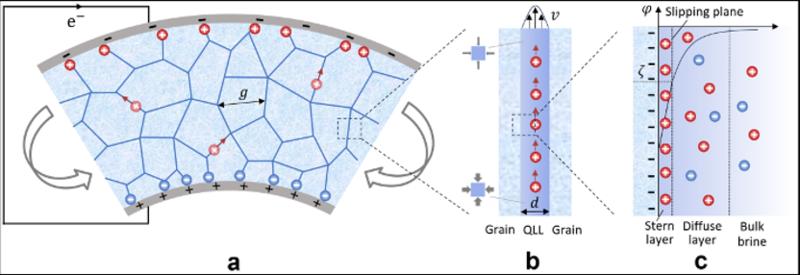

純冰彎曲產電的機制來自撓曲電效應,它本質上是冰的晶格結構在受力發生非均勻形變時,原本重合的正電荷中心與負電荷中心發生了偏移,由此帶來了受力兩側的電勢差。在-65攝氏度以下,鹽冰的性能與純冰相差不大,這說明產電機制並沒有太大差異。而在-65攝氏度以上,鹽冰的「撓曲電係數」會隨溫度升高明顯增強。通過量化這一過程的能量,研究人員驚訝地發現,它與冰的晶界輸運能量相近。

自然界中的冰通常不是單晶,而是由許多雜亂排列的晶粒組成,這也被稱為多晶結構。晶粒之間的界面就被稱為晶界,-65攝氏度以上的冰,其晶界會出現准液體層。而鹽水在凍結的過程中,由於晶粒內部的氫鍵結構非常緊密,鹽很難加入其中,因此會被擠到晶粒之間的界面處,也就是准液體層中。

「這一個非常巧妙的結構,」團隊成員解釋道,由於晶界電雙層的存在,准液體層中的鈉離子能相對自由、快速地移動,而冰內部又有四通八達的准液體層奈米通道,「此時對鹽冰施加一個彎曲力,就能讓納離子在這些奈米通道中定向流動起來,形成離子電流。」這種全新的產電機制,與撓曲電效應完全不同,被研究團隊命名為撓曲流電效應。

圖片來源:受訪者供圖

儘管產電機制不同,鹽冰依然對彎曲力敏感,且撓曲電性能更優。因此,研究團隊特意為鹽冰設計了一種特殊的撓曲梁結構。經過測試,器件的輸出功率則與當前性能最佳的撓曲電材料鈦酸鍶鋇(BST)相當。這意味著,如果環境條件合適,鹽冰完全可以用作力電換能器的材料,成為一種可再生、可持續的清潔能源。不過仍需解決力學疲勞和電學損耗這兩大難題。

而對於科學界而言,這項工作的重要性並不僅僅體現在傳感器應用上,更重要的是,它提供了一種工程思路。鹽冰本身是一種巧妙的天然材料,通過理解這項研究發現的撓曲流電效應,或許能用相同的思路人為設計出性能更好的撓曲電材料。令人意外的是,這項發現或許也有助於更好地研究與木衛二相似的冰質衛星。木衛二表面是一層冰殼,其下方則是鹹水海洋。基於撓曲流電效應,冰殼在受到隕石撞擊、構造活動時產生的電能,或許也能為生命提供潛在的能量來源。