2025年影視行業的關鍵詞不再是爆款或出圈,而是「失業」 等詞條頻繁登上熱搜,一連串熱搜信號都在說明行業正經歷一場深度的、系統性的洗牌。

半年前優酷傳出「超過16集劇集,面臨集數被砍,項目不被過會的風險」,接著愛奇藝也傳出消息「長劇要控量、要減集」。

可見,長劇「降集」不再是風向,而是現實。資本縮緊、平台自救、項目收縮,整個行業進入「從爆款時代到存量博弈」的關鍵拐點。

然而,每一次市場結構的變化,最終都會落在人的身上。那些以長劇為生的演員才是這場劇變中最直接的受害者。項目變少、角色變少、曝光變少,意味著收入銳減、身份滑落、職業危機。

有人在苦等開機,有人主動降維求生,也有人徹底告別片場,去教表演、賣咖啡、開健身房。這場橫掃演員生態的寒潮,已經不只是一個人的焦慮,而是整個演員群體的共同命運。

片場大門對普通演員關閉

長劇市場的萎縮,是2025年影視寒冬的最直觀註腳。

數據顯示,2025年獲批的電視劇數量從429部跌至115部,較2014年銳減近四分之三。就連2024年曾被視作「反彈信號」的備案回暖,也在今年迅速冷卻。更扎心的是,2025年一季度全國電視劇開機項目數量同比下降40%,整個市場看起來有熱度,實際上無產能。

平台資金鍊的緊張成為倒下的第一塊多米諾骨牌。長視頻平台虧損項目占比高,電視台更是幾乎全行業虧損。當播不出、賣不動成為常態,降本增效已非口號,而是生存必選項。

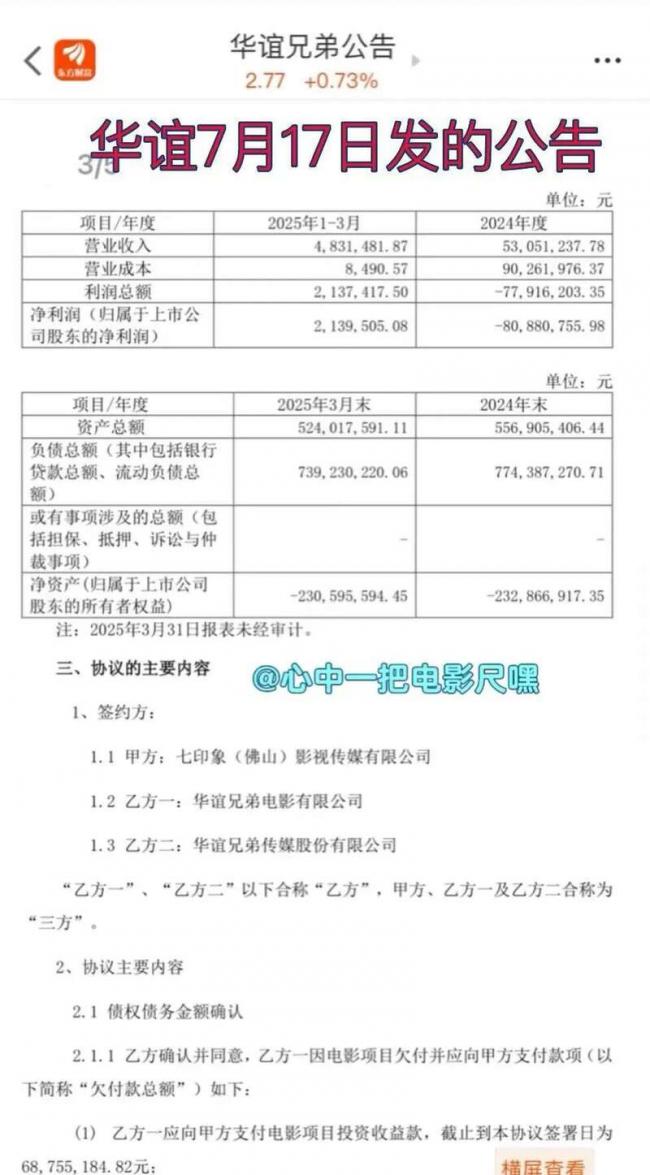

資金的壓力向下傳導,直接壓垮了中小製作公司。墊資拍攝、帳期拉長、回款無期,成了業內通病。連曾憑《雪豹》爆紅的出品方都在去年賣掉影視資產轉型地產,華誼兄弟更是在六年內累計虧損近80億。拍劇的公司越來越少,能活下來的,也只拍安全題材、明星項目。

而這一變化,最直接的後果就是:片場的門,正在對普通演員關上。劇集產能縮減四分之三,意味著演員需求至少同步萎縮同等比例。橫店某群演經紀在小紅書透露,今年開春以來,演員接戲率一直在下降,群演的平均等戲時間從過去的兩天延長到一周以上。一些有固定面孔的熟臉演員,也開始接一些「非正劇」邀約,比如在短劇、情景廣告、品牌宣發短片中客串,這在過去幾乎是不可能的。

資源的集中趨勢同樣越來越明顯。頂流演員壟斷了有限的S級項目,從頭部影視公司到平台自製劇,都圍著少數可帶量的明星轉。平台的項目會議上,「誰能帶貨」成了比「劇本好不好」更高優先級的問題。演員不再因為適合角色被選,而是角色要「適配」演員的商業價值,劇本、角色、演員的匹配邏輯被徹底改寫。

那些曾經靠穩定配角位次維持曝光與收入的演員們,被一刀切地擠出體系。過去他們可能在《歡樂頌》系列、《小歡喜》《都挺好》這類現實題材劇中擁有自己的存在感,如今連這樣的劇種都被平台判定為「ROI(投資報酬率)過低」,整個生態位被刪除。

於是,「演員失業」不再是個體命運,而是結構性結果。政策沒有說「不許拍戲」,但市場在用更精確的數據告訴所有人,行業不再需要那麼多演員了。

從「戲挑人」到「人求生」

在長劇市場收縮的背景下,演員生態的天平徹底傾斜。過去「戲挑人」的時代,演員們還能憑實力和口碑贏得角色,現在則是「人求戲」的階段,誰能先搶到有限的項目,誰就能活下去,對戲份的「挑剔」已成為遙遠的奢侈。

尤其對於中腰部演員,他們的核心問題在於,觀眾臉熟但沒流量,有作品傍身但不帶貨,最終淪為長劇選角邏輯中「高不成低不就」的存在。而與此同時,許多中腰部演員的片酬又比新人貴,在平台預算緊縮的當下,這一點更使得他們成為「性價比不高」的群體。

那些過去還能靠電視劇維持體面生活的演員,如今要麼陷入「無戲可拍」的真空期,要麼接受短劇市場「五分之一片酬」的現實。

更糟的是,經紀公司體系的瓦解也讓他們連「等活」的地方都沒有了。非頭部經紀公司幾乎拿不到平台定製劇資源,中小公司失去了話語權,也失去了存在感。不少演員不得不選擇解約、轉簽自由經紀人,或者乾脆自己跑組。過去那種「公司為你談項目、談資源」的模式,也在慢慢消失。

向上,沒法擠進S+項目的陣營;向下,又不願降價拍短劇、接商演。再加上綜藝市場的萎縮,「劇綜聯動」的閉環被拆解,很多演員連借綜藝刷存在感的機會都少了。2024年上半年,衛視綜藝播出數量下降35%,演員想上綜藝混個臉熟,都成了奢侈。

這種無戲可拍的焦慮,也不僅是經濟問題,更是身份危機。對很多演員而言,演員不僅是一份工作,更是一種社會身份。當一位演員連續一年沒進過劇組時,哪怕銀行帳戶還能維持生活,也會開始懷疑,自己是不是已經被行業淘汰了?

短劇也非救命稻草

長劇市場崩塌以後,許多演員開始尋找新的出口。短劇,似乎成了唯一的避風港。

確實,短劇市場近兩年保持高熱。短平快的模式、低成本的製作、碎片化的消費,都為中小演員提供了新的可能性,一大批「前影視演員」試圖降維求生。但理想很豐滿,現實很骨感。短劇的門,遠沒有想像中那麼容易進入。

首先,頭部演員的「降維打擊」正在加速短劇市場的內卷。霍建華、楊蓉、王麗坤等中生代演員紛紛出現在短劇市場中,他們帶著成熟的鏡頭感、演技經驗和粉絲基礎,迅速占據了頭部項目的主要角色。這對於數量龐大的無名演員而言,無疑是滅頂之災。

其次,短劇的製作邏輯完全不同於傳統長劇。它需要節奏更快、情緒更極致、人物更臉譜化。許多長劇演員難以迅速適應這種爽感邏輯,他們的細膩表演在短劇鏡頭裡顯得拖沓、不夠刺激。某短劇導演就曾直言:「很多老戲骨來拍短劇,會不自覺地『演得太認真』,但觀眾只想看反轉和虐戀。」

再者,短劇行業雖然火熱,但優質資源極度集中。根據行業數據,2025年上線的短劇中,約80%的流量被前5%的項目瓜分。平台只信任穩定的面孔和爆款公式,真正給邊緣長劇演員留下的空間微乎其微。

一方面,短劇成了演員們最後的自救方式。另一方面,卻也變成了新的「分水嶺」,能拍的那批人依舊能生存,拍不到的,正在被系統性地淘汰。

越來越多的演員陷入「無門可進」的死循環。長劇的門關了,短劇的門也被頭部擠滿;直播帶貨不是每個人都能做;綜藝資源稀缺且門檻高。甚至有演員在景區做情景商演、在短視頻中接軟廣,只為維持基本收入。

因主演《隋唐英雄傳》出名的鄭國霖,在西安千古情景區的廣場上身著龍袍,扮演經典角色李世民,騎著摩托車載著"秦始皇"從遊客身邊呼嘯而過,主動用"封官加爵"等趣味話語與遊客交流。有媒體採訪過他,他坦言這份工作現在能為他帶來穩定的收入。

寇振海則是在景區完美復刻了《情深深雨濛濛》裡陸振華的經典造型,拎著馬鞭,前一秒還板著臉威嚴喊出台詞,後一秒就別著馬鞭扭胯熱舞,活力不輸年輕人,但看著也著實令人心酸。

這場「失業潮」從頂層的資本收緊開始,蔓延至中腰部演員的日常生活,最終成為行業的「常態」。當短劇也無法承擔「再就業」的功能,意味著影視行業的就業結構已發生根本性變化。

長劇演員的失業,不只是一次行業動盪的副產品,而是一場系統性重構的結果。未來,也許演員不再靠「劇」定義自己,而要靠「內容生態」去謀生。但在這場結構性轉型的浪潮中,註定會有人要被時代拋下了。