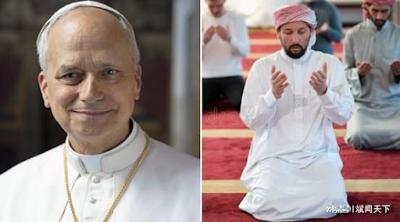

在歐洲大陸的中心,梵蒂岡,這座象徵基督教信仰的聖城,近日做出了一項令人震驚的決定:在其擁有500年歷史的使徒圖書館內,為前來訪問的穆斯林學者開設專屬祈禱室。這一舉措雖被官方描述為「包容性和學術合作」的體現,卻迅速引發全球爭議。

圖書館副館長確認,這一祈禱空間配備了祈禱毯,旨在滿足穆斯林學者日常祈禱的需求。對於許多信徒而言,這不僅僅是一個空間的調整,而是基督教核心堡壘向異教妥協的象徵。它標誌著歐洲傳統價值體系的進一步崩解,一場長達數十年的「墮落」進程,正將這片曾孕育基督教文明的土地推向與自身根基漸行漸遠的深淵。

歐洲的墮落並非突發,而是左派意識形態泛濫的必然結果。自二戰結束以來,西方歐洲的基督教認同感急劇下降。根據皮尤研究中心的調查,大多數歐洲人雖仍自稱基督徒,但實際參與宗教活動的比例已降至歷史低點。在法國、德國和英國等國,教堂關閉潮已成常態:每年有數百座歷史悠久的教堂被改建成酒吧、公寓或文化中心,僅為節省維護成本。例如,英國的坎特伯雷大教堂周邊,昔日虔誠的朝聖者已為遊客讓位,而巴黎的聖母院火災後,重修資金更多流向世俗項目而非精神復興。這不僅僅是經濟壓力,更是信仰的枯竭:歐洲人日益將宗教視為「私人事務」,而非社會支柱。

更深層的危機源於移民政策和多元文化主義的推行。20世紀90年代以來,歐洲大量接收中東和非洲移民,導致穆斯林人口比例激增至5%以上。這一進程本意為「多元共存」,卻在實踐中稀釋了基督教傳統。皮尤研究顯示,認同基督教的歐洲人對移民和宗教少數群體的負面情緒更高,因為他們視之為對本土價值的威脅。

在瑞典和荷蘭,伊斯蘭清真寺數量已超過新建教堂,街頭祈禱場景頻現,而本土節日如聖誕節漸被「冬季慶典」取代,以免「冒犯」少數群體。法國甚至禁止公共場所的宗教符號,間接壓制了十字架的張揚。這種「政治正確」的枷鎖,不僅加速了基督教的邊緣化,還助長了極端主義的滋生:2015年巴黎恐襲後,多文化主義政策遭質疑,卻未逆轉世俗化的洪流。

歐洲的所謂的精英階層沉迷於「後基督教時代」的幻夢,將傳統道德視為「過時偏見」,結果是家庭解體、出生率崩盤和社會道德的真空,離婚率高達50%,安樂死合法化浪潮席捲多國。這些變化,讓歐洲與中世紀的基督教榮光漸行漸遠,更與大西洋彼岸的美國傳統價值背道而馳。

與之形成鮮明對比的是,美國正迎來一場前所未有的基督教復興。根據福克斯新聞報導,全美各地湧現「信仰復興」浪潮,年輕一代尤其是Z世代男性,正以驚人速度回歸教會。數據觸目驚心:2024年聖經銷量創20年新高,達1700萬冊,同比增長22%;靈性應用程式下載量飆升79.5%;當代基督教音樂播放量增長50%。

這一復興的導火線,竟是一場悲劇:保守派領袖查理·柯克於2025年9月遭左翼極端分子刺殺。柯克,這位「美國轉折點」組織的創始人,以捍衛基督教道德和美國建國原則聞名。他的遇刺,如同一粒種子落入沃土,瞬間點燃了全國的靈性火焰。數萬人在他的紀念會上齊聚體育場,高呼耶穌之名,牧師們報告稱教會出席率激增15%,尤其是年輕人。福克斯新聞形容這為「查理·柯克效應」,它被視為美國歷史上第五次大覺醒的開端。

歷史上,美國曾歷經四次大覺醒,每一次都重塑國家靈魂:從喬納森·愛德華茲的清教復興,到19世紀的衛理公會運動,再到20世紀的福音浪潮。這些覺醒總在危機中誕生,推動廢奴、禁酒和社會改革。

如今的第五次覺醒,亦源於對道德崩壞的警醒:柯克生前警告,左翼意識形態正腐蝕家庭、婚姻和自由,而他的離世,讓無數人反思「美國為何偉大」,正如他所言,它源於基督教原則。

在Hallow等靈性App的助力下,Z世代正通過智慧型手機重拾聖經,教會中迴蕩著當代讚美詩。這股復興,不僅重振了個人信仰,還注入政治活力:MAGA基督徒視柯克為殉道者,推動國會中保守議程。

歐洲與美國的岔路,已越行越遠。歐洲的墮落,是對傳統的主動背棄:從梵蒂岡的祈禱室,到布魯塞爾的多元文化宣言,它選擇融合異教而非守護根基,導致基督教從主導文化淪為博物館展品。

而美國,則以柯克的鮮血為墨,書寫復興篇章,堅守建國者如華盛頓和林肯的基督教遺產。這不僅僅是地理的隔閡,更是價值的斷層:歐洲漸趨無神論的虛無,美國則在信仰中重獲新生。

若歐洲繼續沉淪,它將徹底迷失,與昔日榮光永別;反觀美國,這第五次覺醒或將成為燈塔,照亮西方文明的未來。歷史在警示:唯有回歸傳統,方能避免墮落的深淵。