荷蘭是一個從海中取地的國家。幾世紀以來,荷蘭人以堤防與水利工程聞名於世,靠「向海奪地」建立了低地之國的繁榮。然而,進入二十一世紀後,氣候變遷與海平面上升迫使荷蘭政府重新思考:人類真的能永遠掌控自然嗎?於是,他們推動「還地於海」計劃,拆除部分堤防、讓河流重回原有流域,使土地恢復濕地與水域,以緩解洪患風險與生態壓力。

這段歷史蘊含深刻隱喻。荷蘭從「奪地」到「還地」的轉折,不只是自然治理的改變,更是一種文明的覺醒:當社會過度依賴單一力量,無論是土地、資源,還是技術與資本,最終都要面對重新平衡的代價。

今日的台灣,在經濟發展上似乎也映照出類似的課題。半導體與人工智慧(AI)科技產業的快速崛起,使國家資源、人才與投資高度集中於這些領域。股市表現亮眼,卻掩蓋了結構性問題:傳統產業、民生服務業乃至整體內需都面臨緩慢萎縮的困境。這種現象正是荷蘭病的現代版——資源過度集中導致的經濟失衡。

根據人力市場預測,到2025年,半導體、電子及計算機製造業的薪資中位數將超過五萬元,而住宿、餐飲等民生服務業僅約三萬出頭。薪資差距驅使年輕人紛紛投入科技產業,傳統產業則陷入人力短缺與升級困境。再加上台灣尚未加入主要區域貿易組織(如CPTPP與RCEP),許多出口產業面臨關稅壁壘,能源成本亦高於競爭對手,使中小企業競爭力受限。

科技榮景本身並非錯誤,但若缺乏產業多元化支撐,繁榮就像海堤一樣脆弱。當全球景氣循環、地緣政治風險或科技出口受阻時,台灣整體經濟的承受力將面臨考驗。股市雖亮眼,但這種「非理性繁榮」與實體經濟的脫節,也讓社會不平等問題更加尖銳。

更值得思考的是,荷蘭歷史上的「還地於海」,不僅是自然治理策略,更象徵文明自我修正的智慧:繁榮的極限需要反思與調整。台灣如果也希望避免陷入荷蘭病的宿命,就必須學會在政策與市場、集中與分散之間取得平衡。

首先,應推動產業多元化,使傳統產業透過綠能化、數位化升級再生;其次,降低能源與貿易成本,讓非科技部門有公平競爭空間;最後,引導資本市場支持中小企業與創新產業,擴大內需動能,避免整體經濟被單一產業拖累。

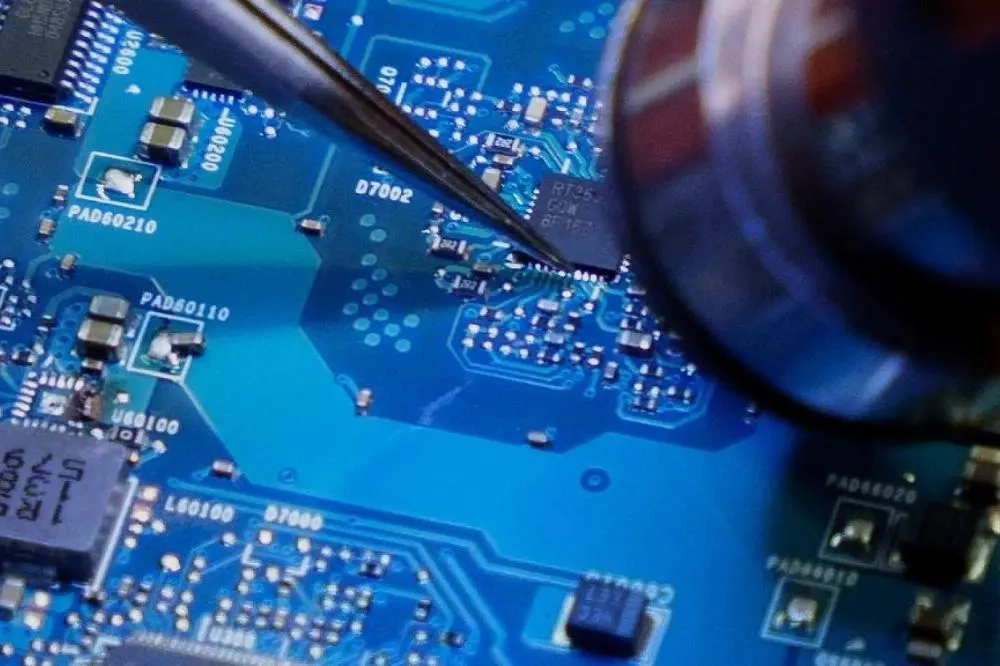

科技榮景本身並非錯誤,但若缺乏產業多元化支撐,繁榮就像海堤一樣脆弱。(資料照片/美聯社)

荷蘭從「奪地」到「還地」的歷程提醒我們:真正的繁榮不是無限擴張,而是學會在控制與放手之間取得平衡。台灣今日的挑戰,不在於是否擁有最強的半導體與AI技術,而在於能否建構一個多元、韌性強且公平的經濟體系。唯有如此,科技榮景才不會成為結構陷阱,而是整體社會共榮的基礎。

※作者為高雄大學榮譽講座教授、國際政治經濟戰略研究者。